知識の再定義:AIとリスキリングが駆動する次世代高等教育の生存戦略

第1章:エグゼクティブサマリー

本レポートは、日本の大学業界が直面する構造的な地殻変動を分析し、持続可能な成長戦略を策定するための経営層向け提言を目的とする。調査対象は、日本の国公私立大学、短期大学、関連EdTech企業、社会人教育市場、そして競合となる海外教育機関を含む。

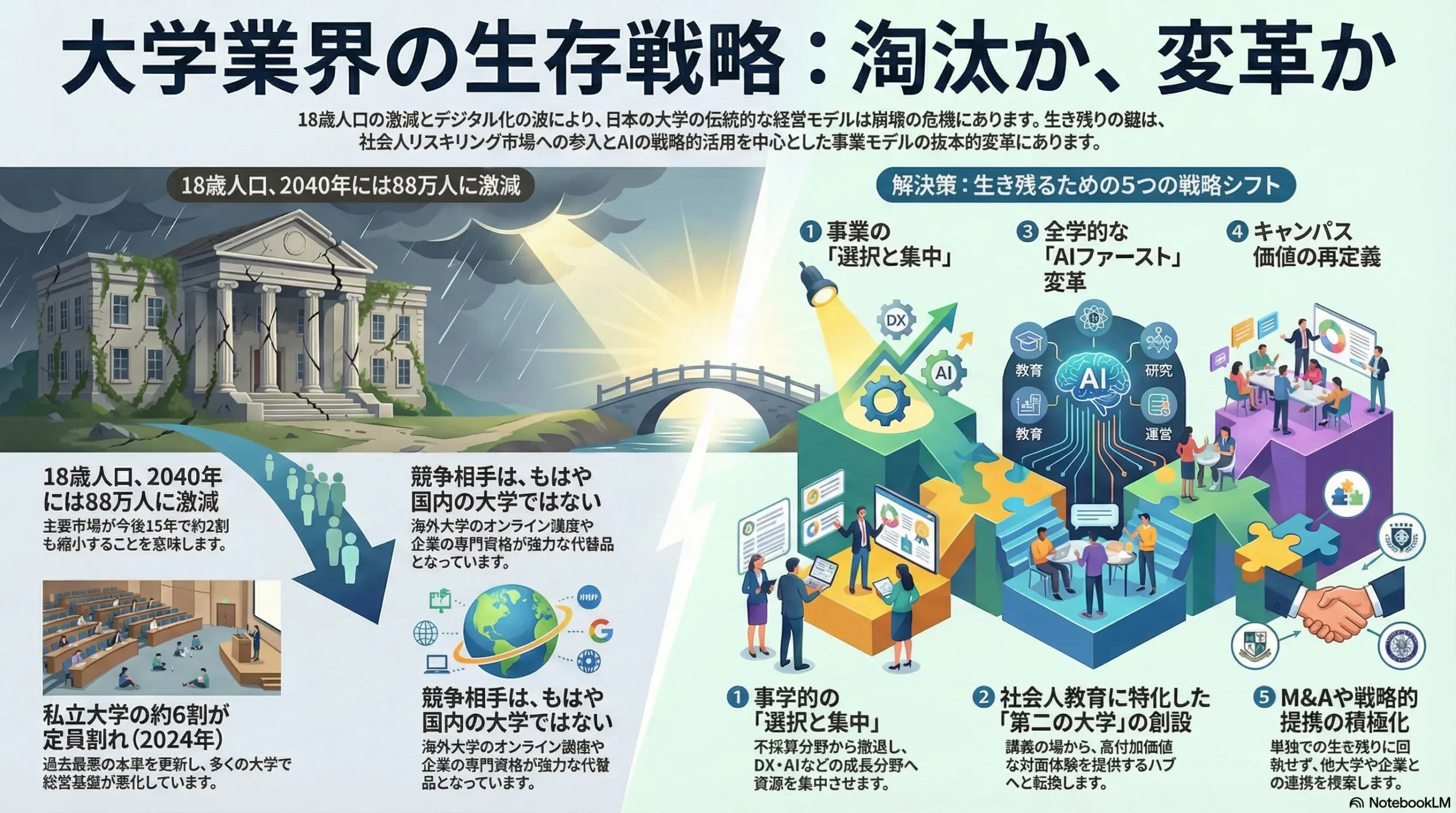

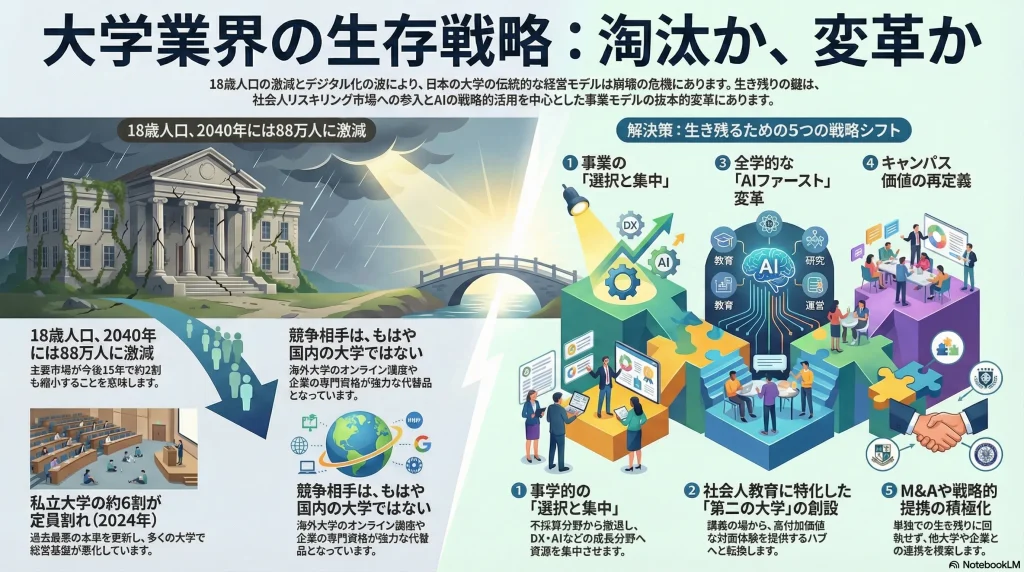

日本の大学業界は、四重の巨大な変化、すなわち①18歳人口の不可逆的な減少、②EdTechによる教育モデルの分解とグローバル競争の激化、③産業界からのリスキリング需要の爆発的増加、そして④生成AIによる「学習」「研究」「運営」の根本的変革に同時に直面している。この未曾有の環境下で、従来の18歳人口を主たる収益源とするビジネスモデルは、多くの大学にとってすでに機能不全に陥っている。2040年には、大学全体の入学定員充足率は80%前後にまで低下するとの予測もあり、淘汰の時代は目前に迫っている 1。

本分析が導き出す最も重要な結論は、大学業界の未来が「淘汰される大多数」と「変革を通じて成長する少数」へと明確に二極化するということである。成長の最大の機会は、学位取得を目的としない社会人向けのリカレント教育・リスキリング市場に存在する。しかし、この新たな市場を獲得するには、提供価値(数年間の「学位」から数ヶ月の「スキル」へ)、提供方法(物理的な「キャンパス」からオンライン中心の「プラットフォーム」へ)、そして組織運営(硬直的な「伝統」から市場変化に即応する「アジリティ」へ)という、事業モデルの根幹に関わる変革が不可欠である。特に生成AIは、単なる効率化ツールではなく、教育の個別最適化、研究の自動化、運営の高度化を可能にするパラダイムシフトの触媒となる。この技術を戦略的に導入できない大学は、教育の質と経営効率の両面で深刻な競争劣位に立たされるだろう。

以上の分析に基づき、取るべき事業戦略として、以下の5つの主要な推奨事項を提言する。

- 事業ポートフォリオの抜本的改革と特定分野への集中: 全ての学部・学科の収益性と市場性をデータに基づき厳格に評価する。不採算部門や将来性の低い分野からは撤退・縮小し、DX/GX(グリーン・トランスフォーメーション)、ヘルスケア、AIなど、市場が求める成長分野と自学の強みが合致する領域に経営資源を集中投下する「選択と集中」を断行する。

- 社会人教育に特化した「第二の大学」の創設: 従来の組織とは別に、意思決定が迅速な独立事業体として社会人教育部門を設立する。この組織は、独自の損益計算書(P&L)責任を持ち、マイクロクレデンシャル(微小な技能証明)やスキルバッジなど、非学位の短期プログラムをBtoCおよびBtoB(法人研修)向けに迅速に開発・展開する責務を負う。

- 「AIファースト」による全学変革の推進: 最高AI責任者(CAIO)を任命し、全学的なAI戦略を策定・実行する。教育(AIによる個別最適化学習)、研究(研究プロセスの自動化)、運営(バックオフィス業務の効率化)の全てにおいてAIの導入を最優先事項と位置づけ、教職員へのリテラシー教育とAI倫理ガイドラインの整備を同時に進める。

- キャンパス価値の再定義とハイブリッド化の徹底: 物理的キャンパスの価値を、知識伝達の場から、共同プロジェクト、研究、ネットワーキングといった高付加価値な対面体験を提供する「コミュニティ・ハブ」へと転換する。オンラインの柔軟性と対面の体験価値をシームレスに融合させるハイブリッド学習環境へ徹底的に投資する。

- 戦略的アライアンスとM&Aの積極的検討: 特に中堅以下の大学においては、単独での生き残りに固執せず、他大学との合併・統合や、企業・海外大学との戦略的提携を積極的に模索する。これにより、規模の経済を確保し、管理コストを削減するとともに、より魅力的で差別化された教育ブランドを構築する。

第2章:市場概観(Market Overview)

市場規模と将来予測

矢野経済研究所によると、学習塾やeラーニングを含む日本の教育産業全体の市場規模は、2023年度で約2兆8,331億円と推定され、前年度比で微減している 3。市場全体が停滞する中で、企業向け研修サービスやeラーニングといった特定分野が成長を牽引している構図が浮かび上がる 5。

大学業界の収入構造は、主に学生納付金(授業料等)、国・自治体からの補助金(2024年度の私学助成金は約2,978億円)、受託研究費、寄付金から構成される 7。今後5年間の予測として、中核となる18歳人口からの学生納付金収入は、後述する人口動態に連動して構造的な減少が避けられない。一方で、補助金は大学の経営状況や改革への取り組みを評価する形へと配分基準が変更されつつあり、その獲得はより不安定かつ競争的になると予測される。

18歳人口の推移と「大学全入時代」の常態化

日本の大学業界が直面する最大かつ最も不可逆的な課題は、主要顧客層である18歳人口の減少である。1992年の約205万人をピークに減少し続け、2024年には約106万人となった 9。国立社会保障・人口問題研究所および文部科学省の推計によれば、この減少傾向は今後さらに加速し、2035年には100万人を割り込み、2040年には約88万人にまで落ち込むと予測されている 1。これは、大学の主要市場が今後15年で約2割縮小することを意味する。

この人口減少を補う形で、大学進学率(現役)は上昇を続けており、2015年の48.9%から2024年には58.4%に達した 9。しかし、この進学率の上昇ペースでは人口減少のインパクトを吸収できず、大学進学者数の総数は2026年頃をピークに減少局面に突入すると予測されている 12。結果として、大学の入学定員と志願者数がほぼ等しくなる「大学全入時代」はすでに常態化しており、2035年には入学定員が受験者数を上回る「真の全入時代」が到来すると予測されている 14。

この人口動態の変化は、地域によって深刻度が大きく異なる。特に東北地方では減少率が著しく、一方で東京都や沖縄県では微増が見込まれるなど、地域間格差が拡大している 9。

市場セグメンテーション分析

設置主体別・規模別

市場は、国立、公立、私立大学に大別されるが、経営状況の格差は特に私立大学間で顕著である。日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)の調査によると、2024年度には私立大学の59.2%が定員割れに陥り、過去最悪の水準を更新した 15。この傾向は2025年度に一時的に改善したが、これは18歳人口の一時的な増加に起因するものであり、長期的な下降トレンドに変わりはない 16。

特に、学生収容定員が3,000人以上の大規模大学や、三大都市圏(首都圏、近畿圏、東海圏)に立地する大学は定員充足率100%超を維持しているのに対し、地方の小規模大学では80%を下回るケースも珍しくなく、二極化が鮮明になっている 16。

課程別

学部課程が市場の中心であるが、最も深刻なのは短期大学である。短期大学への進学率は2015年の5.2%から2024年には3.1%へと急落し 10、定員割れの短大は9割を超えている 18。これは、女子学生の4年制大学志向の高まりを反映しており、短期大学のビジネスモデルが根本から揺らいでいることを示している。

新たな市場:社会人向けリカレント教育・リスキリング

18歳人口市場が縮小する一方で、社会人の学び直し(リカレント教育・リスキリング)は新たな成長フロンティアとして急速に注目されている。正確な市場規模の統計はまだ整備されていないが、政府は2024年度予算で88億円を投じるなど、政策的に強力に後押ししている 19。企業のDX/GX推進に伴う人材育成ニーズがこの市場の成長ドライバーであり、大学がこのBtoBおよびBtoC市場に参入できるかどうかが、今後の成長を大きく左右する 20。

業界の主要KPIベンチマーク分析

大学業界の健全性を測る上で、以下のKPIが重要となる。

| KPI | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 5年間の傾向 | 戦略的インプリケーション |

|---|---|---|---|---|---|

| 18歳人口(万人) | 約112 | 約110 | 約106 | 減少 | コア市場の構造的縮小。学生獲得競争がゼロサムゲーム化。 |

| 大学進学率(現役, %) | 56.6% | 57.7% | 58.4% | 上昇 | 人口減を補う唯一の要素だが、伸びは鈍化しており限界がある。 |

| 私立大学定員充足率(平均, %) | 100.85% | 99.59% | 98.19% | 下降 | 業界全体の収益基盤の悪化。特に2024年度は深刻。 |

| 定員割れ私立大学の割合(%) | 47.5% | 53.3% | 59.2% | 急上昇 | 半数以上の大学が経営の危機に直面。淘汰・再編は不可避。 |

| 留学生受入数(万人) | 23.1 | 27.9 | 33.7 | 回復・成長 | 人口減を補う重要な成長ドライバー。国際競争力の指標。 |

| 科研費配分総額(億円) | – | – | 2,217 | 横ばい | 研究力の中核をなす資金。トップ大学への集中傾向が強い。 |

| 大学発ベンチャー数(社) | 3,782 | 4,288 | 5,074 | 急上昇 | 新たな収益源と社会貢献の形。イノベーション創出能力の指標。 |

出典: 文部科学省「学校基本調査」9, 私学事業団「入学志願動向」15, JASSO「外国人留学生在籍状況調査」22, 文部科学省「科研費配分状況」23, 経済産業省「大学発ベンチャー実態等調査」24 等のデータを基に作成。

このKPIダッシュボードが示すのは、伝統的な事業領域(18歳人口市場)が明確な衰退期に入っている一方で、新たな価値創出領域(国際化、イノベーション)が成長しているという、業界の構造転換そのものである。多くの大学経営者が直面しているのは、沈みゆく船の修復に追われるべきか、それとも成長する新しい船に乗り換える準備をすべきかという、根源的な戦略選択である。

特に注目すべきは、2025年度に18歳人口が一時的に増加し、私立大学の定員充足率が3年ぶりに100%を回復したという事実である 16。しかし、これは構造的な回復ではなく、つかの間の「小康状態」に過ぎない。2027年以降、人口減少は再び加速し、より深刻な局面を迎える。この数年間の猶予期間を、経営改革のための最後のチャンスと捉え、大胆な施策を実行できるかどうかが、2030年代の生き残りを分ける決定的な分岐点となるだろう。

第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

大学業界を取り巻くマクロ環境は、複数の強力な変化の波が押し寄せる複雑な様相を呈している。PESTLEフレームワーク(政治、経済、社会、技術、法規制、環境)を用いて、これらの要因を構造的に分析する。

政治(Politics)

政府、特に文部科学省の政策は、大学経営の根幹を直接的に左右する最も強力な外部要因である。

- 10兆円大学ファンドの創設: 政府は、世界最高水準の研究大学を育成するため、10兆円規模の大学ファンドを創設した 26。このファンドからの運用益は、「国際卓越研究大学」として認定された数校に集中的に投下される 26。これは、一部のトップ大学を国家戦略として強化する一方で、選ばれなかった大多数の大学との間に決定的な研究資金格差を生み出す「勝者総取り」の政策である。

- 私学助成金の配分基準変更: 文部科学省は、従来、学生数などに応じて機械的に配分されてきた私学助成金について、経営状況の悪化や大幅な定員超過に対するペナルティを強化する方向で基準を見直している 29。これは、助成金をテコに、経営難の大学に対して事業規模の縮小や統合・再編といった厳しい経営判断を促す明確なシグナルである。政府の役割は、もはや業界全体の保護者ではなく、市場原理を通じた再編の促進者へと変化している。

- 成長分野への誘導政策: 政府は、数理・データサイエンス・AI教育を全学必修レベルで推進しており、認定プログラム制度などを通じて大学の取り組みを後押ししている 31。これは、産業界が求めるDX/GX人材の育成を大学に強く要請するものであり、対応できる大学には新たな補助金獲得や学生募集上の魅力となる機会が生まれる。

- 留学生政策の転換: かつての「留学生30万人計画」は達成され、現在は日本人学生の海外派遣も組み合わせた新たな国際交流戦略へと移行している 34。これは、国内市場の縮小を補うための留学生獲得が、引き続き重要な国家戦略であることを示している。

経済(Economy)

日本経済の動向は、家計の教育支出能力と企業の採用・研究開発投資を通じて、大学の財務に直接的な影響を与える。

- 家計の教育支出能力とインフレ: 長期にわたる賃金の停滞と近年の物価上昇は、家計における教育費の負担感を増大させている 36。これにより、学生や保護者は学費に対してより敏感になり、コストパフォーマンスを厳しく評価する傾向が強まる。これは、比較的高額な私立大学にとって逆風となり、学費の安い国公立大学への志向を高める可能性がある。

- 企業の採用動向の変化: 経団連が主導する採用活動の多様化、すなわち「通年採用」や専門性を問う「ジョブ型採用」へのシフトは、新卒一括採用という長年の慣行を崩しつつある 38。企業はもはやポテンシャル重視の「メンバーシップ型」ではなく、特定のスキルを持つ即戦力を求めるようになっている。これは、大学教育に対して、より実践的で専門的なスキルセットを卒業生に提供することを強く要求するものである。

- 大学運営コストの上昇: エネルギー価格や人件費の高騰は、大学の運営コストを直接的に押し上げ、特に大規模なキャンパスや施設を維持する大学の収益を圧迫している。

社会(Society)

人口動態と価値観の変化は、大学の存在意義そのものを問い直している。

- 「大学全入時代」と学生獲得競争: 18歳人口の減少により、大学間の学生獲得競争は「パイの拡大」から「パイの奪い合い」へと完全に移行した。特にブランド力や立地で劣る中堅以下の私立大学にとっては、生き残りをかけた熾烈な競争となっている。

- Z世代の価値観: これからの学生の中心となるZ世代は、旧来の偏差値やブランド名声よりも、「自分の興味関心に合っているか」「実学志向」を重視する 41。また、SNS上の口コミや在学生のリアルな声を通じて、「自分らしく過ごせる環境か」といったキャンパスの雰囲気やコミュニティへの帰属感を重視する傾向が強い 43。これは、大学の広報戦略が、一方的なブランディングから、学生との対話を通じたコミュニティ形成へと転換する必要があることを示唆している。

- 生涯学習・リスキリングの一般化: 「人生100年時代」というキャリア観の変化に伴い、社会人がキャリアの途中で学び直すことが一般化しつつある。しかし、ベネッセの調査によれば、社会人の約4割は学習意欲がなく、その理由として「何を学べばよいか分からない」という声が多い 44。これは、大学が単に講座を提供するだけでなく、キャリア相談と一体化した学習パスを提案する「ソリューション提供者」となることで開拓できる巨大な潜在市場が存在することを示している。

- 地方の過疎化と大学の役割: 地方の人口減少は、地域経済における大学の役割を再定義させている。多くの地方大学は、単なる教育機関ではなく、地域産業のイノベーションを支え、文化を継承し、若者が集まる「知の拠点」としての役割を担うことで、その存在意義を地域社会に訴えかける戦略をとらざるを得なくなっている。

技術(Technology)

テクノロジー、特にEdTechとAIは、教育の提供形態と効率性を根底から覆す破壊的な力となっている。

- EdTechの進化と普及: LMS(学習管理システム)は標準装備となり、AIを活用して個々の学生の理解度に合わせて最適な学習を提供する「アダプティブ・ラーニング」が次の潮流となっている 46。eラーニング市場は成熟期に入り、特に法人向けのBtoB市場が堅調に成長している 49。

- オンライン教育プラットフォームの台頭: CourseraやedXといったMOOCs(大規模公開オンライン講座)は、世界中のトップ大学の講座を安価または無料で提供し、教育のグローバルな市場を形成している 51。これらは日本の大学にとって、国内市場に参入してくる強力な競合である。

- VR/ARによる教育の高度化: 仮想現実(VR)や拡張現実(AR)技術は、医学部での手術シミュレーションや、危険を伴う工学部の実習など、物理的な制約を超える体験型学習を可能にし、教育の質を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めている 53。

法規制(Legal)

大学の運営は、学校教育法をはじめとする様々な法規制の下にあり、その変更は事業モデルに直接影響する。

- 大学設置基準: 特に、卒業要件として認められるオンライン授業の単位数上限(現在は60単位)は、完全オンライン学位プログラムの展開における大きな制約となっている 56。コロナ禍で一時的に緩和されたこの規制が、今後恒久的にどう見直されるかは、大学のDX戦略を左右する重要な不確定要素である。

- 専門職大学制度: 2019年に新設された専門職大学・大学院制度は、より実践的・職業的な教育に特化した新たな高等教育機関の形態を認めるものである 59。これは、既存の大学にとって新たな競合を生むと同時に、産業界との連携を深めるための新たな制度的選択肢を提供する。

環境(Environment)

環境問題への意識の高まりは、大学の社会的責任と教育研究の新たなテーマを提供している。

- キャンパスの脱炭素化(GX): 社会全体でのカーボンニュートラルへの要請は、大学に対してもキャンパス運営におけるエネルギー消費の削減や再生可能エネルギーの導入を迫っている。これはコスト増要因であると同時に、GX関連技術の研究開発や人材育成という新たな機会を生み出している。

- SDGsへのコミットメント: 持続可能な開発目標(SDGs)は、多くの大学で教育カリキュラムや研究プロジェクトの指針として取り入れられている 62。SDGsへの貢献を明確に打ち出すことは、Z世代の学生や社会からの評価を高める上で、重要なブランディング要素となっている。

第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

大学業界は、伝統的な非営利組織の側面と、激しい市場競争に晒される事業体の側面を併せ持つ複雑な構造をしている。マイケル・ポーターのFive Forcesモデルを用いて、業界の収益性と競争の本質を分析する。

供給者の交渉力:中程度

大学運営における主要な「供給者」は、教員、設備メーカー、そしてテクノロジーベンダーである。

- 教員: ノーベル賞級の研究者やメディアで著名な「スター教授」は、極めて強い交渉力を持つ。高額な報酬や特別な研究環境を求めて大学間を移籍する「引き抜き」事例も存在する 66。しかし、大多数の教員、特に任期付きポストに就く若手研究者は供給過剰の状態にあり、個々の交渉力は低い 67。

- EdTechプラットフォームベンダー: Google(Classroom)やMicrosoft(Teams)のような基盤的な教育プラットフォームを提供する巨大IT企業は、多くの大学が依存しているため、非常に強い交渉力を持つ。LMSや特定の専門ソフトウェアを提供するベンダーも、一度導入されると乗り換えコストが高いため、強い交渉力を維持する。

- 教科書出版社・研究機器メーカー: 教科書市場は一部の大手出版社による寡占状態にあり、価格交渉力は比較的強い 69。また、最先端の研究に不可欠な特殊な実験装置メーカーも、代替が効かないため強い交渉力を持つ。

買い手の交渉力:高い

大学にとっての「買い手」は、学生・保護者、企業、そして政府であり、いずれも強い交渉力を持っている。

- 学生・保護者: 18歳人口の減少により、学生は希少な「買い手」となり、その交渉力は絶大である。「大学全入時代」において、学生は無数の選択肢の中から、オンラインの口コミや評判サイトを駆使して、教育内容、就職実績、学費、キャンパスライフを厳しく比較検討する 43。彼らの選択が、大学の収益と存続を直接左右する。

- 企業(採用・共同研究): 採用市場において、企業は即戦力となるスキルを卒業生に求めることで、大学のカリキュラムに間接的な影響を与える。また、共同研究のパートナーとしては、具体的な成果と投資対効果を厳しく要求する。

- 政府: 私学助成金や国立大学法人運営費交付金、科学研究費補助金(科研費)といった資金配分を通じて、政府(文部科学省)は大学の教育方針や経営改革に対して極めて強い影響力を行使する。

新規参入の脅威:高い

伝統的な大学の概念を覆す、多様な新規参入者が次々と登場している。

- 海外の有力大学: ハーバード大学やスタンフォード大学といった世界のトップ大学が、CourseraやedXといったプラットフォームを通じて、あるいは独自のオンライン学位プログラムを提供することで、地理的な制約なく日本市場に参入している 73。これらのグローバルブランドは、日本の大学にとって強力な脅威となる。

- グローバルEdTech企業: CourseraやUdemyは、もはや単なる技術提供者ではなく、GoogleやIBMといった企業が発行する専門職認定証(Professional Certificates)などを提供する、大学と直接競合する教育機関となっている 51。

- 企業内大学: ソフトバンクの「AIユニバーシティ」やトヨタの「トヨタインスティテュート」のように、大企業が自社のニーズに特化した高度な人材育成機関を内部に設立する動きが活発化している 77。これは、企業が求める人材を大学に頼らず自前で育成する「内製化」の動きであり、大学にとっては市場の喪失を意味する。

- 既存の枠組みにとらわれない教育機関: 学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高等学校・S高等学校は、オンライン学習とリアルな課外活動(例:起業部)を組み合わせた新しい教育モデルを構築し、大きな成功を収めている 80。このようなデジタルネイティブな教育モデルが、高等教育の領域に拡張される可能性は高い。

代替品の脅威:高い

学位取得以外の学習手段が、かつてないほど多様化・高度化している。

- 非学位の学習手段: 特定のスキル習得が目的ならば、4年制大学よりも、専門学校、資格取得スクール、短期集中のコーディングブートキャンプの方が、時間的・金銭的コストパフォーマンスが高い場合が多い。

- 独学・非公式学習: YouTube、専門書籍、オンライン記事など、無料で質の高い学習コンテンツへのアクセスが容易になり、意欲の高い学習者は独学で高度なスキルを習得可能になっている。

- 実務経験(OJT)・インターンシップ: 企業は学歴以上に実務経験を重視する傾向を強めており、長期インターンシップや早期からの実務経験が、大学での学習の代替となり得る。

業界内の競争:極めて激しい

縮小する市場と多様化する競合の中で、業界内の競争は熾烈を極めている。

- 18歳人口の奪い合い: 特に、明確な差別化が難しい中堅以下の私立大学間では、限られた学生を巡る消耗戦が繰り広げられている。これは、過度な広告宣伝費の投入や、実質的な学費の値下げ競争につながり、収益性をさらに悪化させる。

- 研究資金と優秀な教員の獲得競争: トップレベルの大学間では、科研費などの大型研究資金や、世界的に評価の高い研究者を獲得するための競争が激化している。

- グローバルな評判競争: THE(Times Higher Education)やQS(Quacquarelli Symonds)といった世界大学ランキングは、留学生の獲得や国際的な共同研究の実施において重要な影響力を持つため、各大学はランキングを意識した評判管理に多大な労力を費やしている。

この分析から導かれる結論は、大学業界の競争の定義そのものが根本的に変わったということである。かつて、地方の私立大学の競合は近隣の他の大学であった。しかし今日では、その大学の真の競合は、GoogleがCoursera上で提供する「データアナリティクス認定証」であり、米国アリゾナ州立大学が提供する完全オンラインの学士号であり、あるいは学生がYouTubeで独学するという選択肢そのものである。競争の舞台は地域から世界へ、競争相手は同業者からあらゆる「学びの提供者」へと拡大した。大学の戦略は、もはや国内の同業者をベンチマークするだけでは不十分であり、グローバルかつデジタルネイティブな代替手段との比較において、自らの独自の価値を再定義しなくてはならない。

第5章:バリューチェーンとエコシステム分析

大学のビジネスモデル変革を理解するためには、その価値創造のプロセス(バリューチェーン)と、関係者との連携構造(エコシステム)を分析することが不可欠である。

バリューチェーン分析:分解される伝統的プロセス

大学の伝統的なバリューチェーンは、一気通貫の統合されたプロセスであった。

伝統的バリューチェーン:

基礎研究 → 応用研究 → 教育コンテンツ開発 → 学生募集・入試 → 教育提供(講義・演習) → 単位認定・学位授与 → 就職支援・卒業生管理

しかし、デジタル化と市場ニーズの変化により、このチェーンは各所で「アンバンドリング(分解)」され、価値の源泉がシフトしている。

- 価値の源泉のシフト:

- From(旧来):

- 学位の権威性: 大学名が記された卒業証書そのものが価値を持っていた。

- キャンパスでの体験: 物理的なキャンパスで4年間を過ごすこと自体が、教育と社会化のパッケージとして価値とされていた。

- To(現在・未来):

- 実用的なスキルの習得: 卒業後に直接キャリアに繋がる、具体的で証明可能なスキルの獲得が最も重視される。

- 柔軟な学習環境: 時間や場所に縛られず、オンラインやハイブリッド形式で学べる柔軟性が価値となる。

- 人脈(コミュニティ)形成: 同じ目標を持つ仲間や、業界のプロフェッショナルと繋がれるネットワーク機能が、教育コンテンツと同等、あるいはそれ以上に重要視される。

- From(旧来):

- バリューチェーンの侵食:

- 教育コンテンツ開発・提供: CourseraやedXなどのMOOCsが、世界のトップ大学のコンテンツを提供し、この部分を代替している。

- 単位認定・学位授与: GoogleやIBMなどの企業が発行する専門職認定証や、短期集中型のブートキャンプが発行する修了証が、特定のスキル領域において「学位」の代替品として機能し始めている。

- 学生募集・入試: オンラインプラットフォームやSNSが、学生と大学を直接結びつけ、従来の入試広報のあり方を変えている。

エコシステム分析:閉鎖系から開放的なネットワークへ

大学を取り巻く環境は、大学を頂点とする階層的な構造から、多様なプレイヤーが相互に連携するネットワーク型の「エコシステム」へと変化している。

- 構成要素: このエコシステムの中心には依然として大学が存在するが、その周囲には学生、教職員だけでなく、企業、政府、地域社会、EdTechベンダー、ベンチャーキャピタル(VC)、卒業生といった多様なステークホルダーが密接に関わり合っている。

- 産学連携の深化:

- 従来のモデル: 企業が大学に資金を提供し、特定の「共同研究」を委託する、あるいは完成した「人材」を採用するという一方向的な関係が主であった。

- 新たなモデル: 関係は双方向的かつ多層的になっている。

- 人材育成における連携深化: 企業が大学のカリキュラム開発に初期段階から関与し、自社が必要とするスキルセットを持つ人材を共同で育成する(例:データサイエンス学部へのカリキュラム提供や講師派遣)。これにより、企業は採用のミスマッチを減らし、大学は学生に高い就職実績を提供できる 83。

- 大学発ベンチャー創出エコシステムの形成: 大学の研究シーズを事業化するために、大学、VC、アクセラレーター、自治体、大企業が連携するエコシステムが各地で形成されている 86。大学は技術と人材を提供し、VCは資金と経営ノウハウを、企業は実証実験の場や販路を提供する。JST(科学技術振興機構)の「大学発新産業創出基金事業」のような公的資金が、このエコシステムの触媒として機能している 89。

この変化は、大学の新たな戦略的役割を示唆している。それは、すべての価値を自前で創造する「垂直統合型プロバイダー」ではなく、多様な外部リソースを組み合わせ、新たな価値を共創する「プラットフォーム・オーガナイザー」としての役割である。この「University as a Platform(UaaP)」モデルでは、大学の競争優位は、保有するコンテンツの質だけでなく、いかに強力で魅力的なエコシステムを構築し、運営できるかにかかっている。例えば、学内の講義、企業のインターンシップ、海外大学のオンラインモジュールを組み合わせ、独自の単位認定と学位授与の仕組みを通じて、学習者に最適化されたキャリアパスを提供する。このモデル転換は、大学のコアコンピタンスを「教育コンテンツの創造」から「学習エコシステムの設計と品質保証」へとシフトさせるものである。

第6章:顧客需要の特性分析

大学の持続可能な戦略を策定するためには、多様化する顧客セグメントのニーズと購買決定要因(KBF: Key Buying Factor)を深く理解することが不可欠である。主要な4つの顧客セグメントについて分析する。

18歳人口(学部志望者)

この伝統的な顧客層の価値観は大きく変化している。

- KBF(購買決定要因):

- 興味・関心との一致: Z世代の調査によれば、大学選びで最も重視する項目は「学部・専攻の内容が自分の興味に合っているか」(57.0%)であり、従来の「偏差値・ブランド」(37.3%)を大きく上回っている 42。

- 就職実績とキャリア接続: 「就職先の業界・企業名」(49.5%)や「就職率」(40.4%)は依然として重要な判断基準である 71。学びが将来のキャリアにどう繋がるかという実学志向が強い。

- 立地と学費: 「自宅から通えるか」(44.7%)や「学費・生活費が安いか」(35.7%)といった現実的な制約条件も、大学選択に大きな影響を与える 43。

- 雰囲気とコミュニティ: データには表れにくいが、「自分に似たタイプの学生がいそうか」(30.3%)や「授業の雰囲気、教授のキャラクター」(28.0%)といった、キャンパスの空気感や「自分らしくいられるか」という点が、最終的な意思決定に強く影響する 43。この情報は、大学の公式ウェブサイトよりも、オープンキャンパスでの在学生との対話や、SNS上の非公式な情報から得られることが多い。

社会人(大学院・リカレント教育)

この成長市場の顧客は、明確な目的意識を持っており、時間的・金銭的コストに非常に敏感である。

- KBF(購買決定要因):

- キャリア直結のスキル: 学びの目的が「転職やキャリアチェンジ」である層が約6割に上る調査もあり、現在の職務や将来のキャリアに直接役立つ実践的なスキル習得が最優先事項である 91。

- 学習の柔軟性: フルタイムで働きながら学ぶため、「夜間・土日開講」や「オンライン完結型」など、時間と場所の制約を受けない柔軟な学習形態が必須条件となる。

- 費用対効果(ROI): 投下する学費と時間に対して、昇進や転職による収入増など、明確なリターンが得られるかどうかが厳しく評価される。

- 人脈形成: 同じ業界や異業種のプロフェッショナルと人的ネットワークを構築できることも、大学院や社会人向けプログラムの重要な付加価値と認識されている 92。

企業(BtoB)

企業が大学に求める価値は、単なる「新卒採用の場」から、より戦略的なパートナーシップへと進化している。

- 大学に求める価値:

- 共同研究によるイノベーション: 自社だけでは解決できない技術的課題や、新たな事業シーズの創出を目的とした共同研究・受託研究。

- 社員研修(リスキリング): DXやGXなど、急速に変化する事業環境に対応するため、社員のスキルをアップデートするための研修プログラムの提供。画一的なパッケージ研修ではなく、自社の課題に合わせたカスタムメイドのプログラムへのニーズが高い。

- 即戦力人材の採用と育成: 採用のミスマッチを防ぐため、大学のカリキュラム開発に参画したり、特定のスキルを持つ学生を対象とした寄付講座を開設したりすることで、自社ニーズに合致した人材を早期に発掘・育成したいというニーズが高まっている 93。

留学生

国内人口が減少する中、留学生は大学の多様性と収益性を支える重要な顧客セグメントである。

- 日本の大学を選ぶ理由:

- 日本での就職: 卒業後に日本で働きたい、あるいは日本の企業で働きたいという目的が最も多い(約6-7割) 95。キャリア志向が非常に強い。

- 文化・社会への興味: アニメやポップカルチャーを含む日本文化への関心も、留学先として日本を選ぶ強い動機となっている 95。

- 教育・研究水準: 特定の分野における日本の高い研究水準や教育レベルが魅力となっている 96。

- 安全性と費用: 欧米諸国と比較して、治安の良さや、学費・生活費が比較的安価であることも重要な選択理由となっている 99。

これらの多様な顧客ニーズを一枚の絵で理解するために、以下のKBFマトリクスが有効である。

| 購買決定要因 (KBF) | 18歳人口 | 社会人 | 企業 (BtoB) | 留学生 |

|---|---|---|---|---|

| ブランド・偏差値 | 中 | 低 | 中 | 高 |

| キャリア直結スキル | 高 | 高 | 高 | 高 |

| 学習の柔軟性 | 低 | 高 | 高 | 中 |

| 費用対効果 (ROI) | 中 | 高 | 高 | 高 |

| キャンパスライフ・雰囲気 | 高 | 低 | 無 | 中 |

| 人脈形成 | 中 | 高 | 中 | 中 |

| 基礎研究・学術性 | 低 | 中 | 中 | 高 |

| 就職・キャリア支援 | 高 | 高 | 高 | 高 |

このマトリクスは、大学がもはや単一の価値提供では生き残れないことを明確に示している。「18歳人口」が重視する「キャンパスライフ」への投資は、「社会人」顧客にはほとんど響かない。一方で、「キャリア直結スキル」や「就職支援」は、すべてのセグメントに共通する重要な価値となっている。成功する大学は、これらのセグメントごとに最適化された価値提案(Value Proposition)を構築し、それぞれに異なるマーケティングと提供チャネルを使い分けるポートフォリオ戦略を採用する必要がある。

第7章:業界の内部環境分析

大学業界の持続的な競争優位の源泉を探るため、VRIOフレームワーク(経済的価値、希少性、模倣困難性、組織)を用いて内部環境を分析する。

VRIO分析:競争優位の源泉

大学が持つ経営資源(リソース)や組織能力(ケイパビリティ)のうち、何が持続的な競争優位に繋がるのかを評価する。

- 持続的な競争優位の源泉となりうる資源:

- 世界的な研究実績(VRIO): 特定の分野における世界トップレベルの研究実績や、ノーベル賞受賞者を輩出した歴史は、価値があり(Valuable)、希少で(Rare)、模倣が極めて困難(Inimitable)である。大学がこれを活かす組織(Organized)体制(研究資金の重点配分、広報戦略)を持てば、最強の競争優位となる。

- 強力なブランド力と卒業生ネットワーク(VRIO): 東京大学や慶應義塾大学のように、長い歴史の中で築き上げられたブランドイメージと、産業界の隅々にまで広がる強固な卒業生ネットワーク(例:三田会)は、学生募集、寄付金獲得、就職支援において絶大な力を発揮する。これもまた、価値があり、希少で、他大学が短期間で模倣することは不可能である。

- 都心の一等地のキャンパス(V, R, I だが O?): 例えば、東京の中心部に広大なキャンパスを保有することは、価値があり希少で模倣困難な物理的資源である。しかし、その価値を最大限に引き出す(Organized)ためには、単に伝統的な講義を行うだけでなく、社会人や企業がアクセスしやすい立地を活かしたリカレント教育の拠点や、産学連携のハブとして活用する組織的な戦略が不可欠である。

- 一時的な競争優位または競争均衡にしかならない資源:

- 優秀な教授陣: 個々の優秀な教員は価値があるが、引き抜きや退職による流動性があり、特定の教員に依存した優位性は持続しにくい 66。

- 潤沢な寄付金・資産: 財務的な体力は重要だが、それ自体が競争優”位を生むわけではない。その資金をいかに戦略的に投資するかが問われる。

- 先進的なIR(Institutional Research)能力: データに基づいた意思決定能力は今後ますます重要になるが、手法やツールは模倣可能であり、持続的な優位性の源泉というよりは、競争上不可欠な「最低条件」となりつつある。

人材動向(教職員)

教員

教員に求められる能力と、その雇用形態が大きく変化している。

- 求められるスキルの変化: 従来の専門分野における研究能力に加え、学生の主体的な学びを引き出すファシリテーション能力や、オンラインでの指導力といった「教育スキル」の重要性が増している。

- 二極化する雇用: 一部のスター研究者は好待遇で大学間を移籍する一方、多くの若手・中堅研究者は任期付きの不安定なポストを渡り歩くことを余儀なくされている。日本の大学におけるテニュア(終身在職権)制度は、若手研究者に安定したキャリアパスを提供する上で多くの課題を抱えており、人材の流動性と安定性のバランスが崩れている 67。

職員

大学職員の役割は、従来の定型的な事務作業者から、大学経営を担う専門職へと大きくシフトしている。

- 専門職化の進展: IR(データ分析)、ファンドレイジング(資金調達)、国際連携、広報・マーケティング、EdTech導入支援、キャリア支援など、高度な専門性を持つ職員の需要が急増している 102。これらの専門職は、もはや教員の後方支援部隊ではなく、大学の戦略実行を担う中核人材である。しかし、多くの大学では、こうした専門職のキャリアパスや評価制度が未整備であり、外部からの人材獲得や内部での育成が追いついていないのが現状である。

専門人材の需要動向と賃金相場

大学は今、民間企業と専門人材の獲得競争を繰り広げている。

- 需要と供給のギャップ: 特に、データサイエンティスト、AI研究者、LMS(学習管理システム)の管理者、インストラクショナルデザイナー(教育設計の専門家)といったDX推進に不可欠な人材は、社会全体で需要が逼迫しており、大学が採用することは極めて困難である。

- 賃金格差: 大学、特に国立大学の給与水準は、民間企業のIT・コンサルティング業界と比較して著しく低い。例えば、国立大学教授の平均月収が約54万円、私立大学で約57万円であるのに対し 105、民間のデータサイエンティストはジュニアレベルでも年収400万円台、シニアになれば1,000万円を超える求人も珍しくない 106。この賃金格差が、大学のDXを阻む大きな要因となっている。大学は、金銭的報酬以外の魅力(研究の自由度、社会貢献など)を提示できなければ、この人材獲得競争に勝つことはできない。

労働生産性

大学業界の労働生産性は、測定が難しいものの、改善の余地が大きい領域である。

- 生産性の指標: 教員一人当たりの学生数、論文数、外部資金獲得額などが指標として用いられるが、教育の質や研究のインパクトを単純な数値で測ることには限界がある 110。

- 事務プロセスのDXによる効率化: 学生の履修登録、成績管理、各種申請手続き、人事・財務といったバックオフィス業務には、いまだに紙ベースの非効率なプロセスが多く残存している。これらの業務をデジタル化・自動化(RPA/AI活用)することで、職員の業務負担を大幅に軽減し、より付加価値の高い業務へリソースを再配分するポテンシャルは極めて大きい 113。

この内部環境分析を通じて明らかになるのは、大学の変革を実際に担うのは、一部のスター教員だけでなく、IR、国際連携、DXといった分野の「専門職員」であるという事実である。彼らは、データ分析に基づいて市場機会を発見し、海外大学と提携し、新たな教育システムを導入する実行部隊だ。しかし、多くの大学では彼らの重要性が見過ごされ、旧来の事務職員の延長線上で処遇されている。今後、変革に成功する大学は、こうした専門職員を単なる「支援者」ではなく、経営の中核を担う「戦略パートナー」として位置づけ、適切な権限、キャリアパス、そして報酬を与える組織へと自己改革を成し遂げた大学であろう。彼らこそが、大学改革の成否を握る「隠れた主役」なのである。

第8章:主要トレンドと未来予測

これまでの分析を踏まえ、今後5~10年で大学業界を形成するであろう5つの主要なトレンドと、その帰結を予測する。

- リカレント教育市場の本格化と収益構造の変化:

社会人のリスキリング・アップスキリング需要は、一過性のブームではなく、構造的な市場として定着する。これに対応できる大学にとって、学位を伴わない非学位(Non-Degree)の短期プログラム(数週間~数ヶ月)は、従来の4年制学部の授業料収入と並ぶ、あるいはそれを上回る第二の収益の柱へと成長する。市場は、個人の自己啓発を対象とするBtoC市場と、企業の従業員研修を一括で請け負うBtoB市場に分化し、特にBtoB市場での大型契約が収益の安定化に大きく寄与するだろう。 - 教育のアンバンドリング(分解)とリバンドリング(再結合):

教育は、4年間の学位という大きな「パッケージ」から、スキル単位の小さな「モジュール」へと分解される「アンバンドリング」がさらに進展する。マイクロクレデンシャルやデジタルバッジがその象徴となる。しかし、単に分解されるだけでなく、次の段階として、これらのモジュールを個々の学習者のキャリア目標に合わせて柔軟に組み合わせ、新たな学習パスとして「リバンドリング(再結合)」する動きが加速する。このリバンドリングの担い手、すなわち信頼性のあるキュレーター兼認証機関として、大学は新たな価値を発揮する機会を得る。 - ハイブリッド・ラーニングの最適化とキャンパス価値の再定義:

コロナ禍を経て、オンラインか対面かという二元論は終焉を迎える。今後は、両者の長所を最大化する「ハイブリッド・ラーニング」の最適解を見つける競争となる。知識の伝達やインプットは効率的なオンライン(オンデマンド型)で行い、コストのかかる物理的なキャンパスと対面授業は、ディスカッション、PBL(Project-Based Learning)、共同研究、ネットワーキングといった、オンラインでは代替困難な高付加価値な体験に集中投下される。キャンパスは「講義を受ける場所」から「コミュニティと繋がり、協創する場所」へとその価値を再定義される。 - 大学経営の再編・統合の加速(「2030年問題」):

18歳人口が再び急減期に入る2030年代に向けて、特に経営基盤の弱い地方の私立大学を中心とした合従連衡が本格化する。単独での存続が困難な大学間で、生き残りをかけた合併や経営統合が進む。また、特定の学部やキャンパスのみを他大学へ事業譲渡する、あるいは潔く募集を停止し撤退するといった事例も増加する。政府の私学助成金の配分方針も、こうした再編を後押しするだろう。結果として、大学の総数は緩やかに減少していく。 - パーパス(存在意義)経営の重要性の高まり:

市場縮小と競争激化の中で、「なぜ我々の大学は社会に存在するのか」というパーパス(存在意義)が、大学のブランディングと戦略の核となる。単に「良い教育と研究を提供する」という総論的な目標では、学生や社会から選ばれなくなる。「地域創生の中核となる」「特定の社会課題(例:サステナビリティ、ウェルビーイング)の解決をリードする」「基礎研究の最後の砦を守る」といった、具体的で共感を呼ぶパーパスを再定義し、それを全ての活動(教育、研究、社会貢献)に一貫して反映させる大学が、厳しい競争環境の中でも独自の存在価値を確立し、支持を集めるだろう。

第9章:【特別章】AIが大学業界に与える影響とインパクト

生成AI(Generative AI)は、単なる技術トレンドではなく、大学の「教育(ラーニング)」「研究(リサーチ)」「運営(アドミニストレーション)」という三つの根幹機能を根底から覆す、過去数十年で最も破壊的なインパクトを持つ変革ドライバーである。本章では、その多面的な影響を詳細に分析する。

教育(ラーニング)への破壊的影響

- 学習の個別最適化(アダプティブ・ラーニング)の本格普及:

AIは、学生一人ひとりの解答パターン、学習速度、つまずきの傾向をリアルタイムで分析し、その学生に最適な難易度の問題や、補足的な教材、異なる角度からの解説動画を自動的に提供する。これにより、従来の一斉授業では不可能だった「個別最適化された学習」が、大規模なクラスでも実現可能になる 46。落ちこぼれる学生を減らし、意欲の高い学生をさらに伸ばす、真の因材施教がテクノロジーによって可能となる。 - 24時間稼働する「AIチューター(副講師)」の登場:

AIチャットボットは、学生からの質問に24時間365日対応する「AIチューター」として機能する。講義内容に関する単純な質問応答から、レポートの草稿に対するフィードバック、プログラミングコードのデバッグ、さらには特定のテーマに関するディスカッションパートナーまで、多様な役割を担う 115。これにより、教員の負担を軽減すると同時に、学生は時間や場所を選ばずに学習サポートを受けられるようになる。 - 評価方法の根源的な変革:

生成AIは、質の高いレポートや論文を瞬時に生成できるため、従来の「成果物提出型」の評価方法は、不正行為のリスクに常に晒されることになる 118。これに対応するため、評価のあり方は根本的な見直しを迫られる。評価の重点は、完成した「成果物(アウトプット)」から、そこに至るまでの「思考のプロセス(プロセス)」へと移行する。具体的には、対面での口頭試問、グループディスカッションでの貢献度評価、研究やプロジェクトの進捗を記録したポートフォリオ評価、ライブでのプレゼンテーションなど、AIが介在しにくい、あるいはAIをツールとして使いこなす能力そのものを問う評価方法が主流となる 119。 - 教員の役割変革:「知識伝達者」から「学習ファシリテーター」へ:

AIが知識の伝達や基本的な質問応答を担うようになると、教員の役割は大きく変化する。単に知識を一方的に教える「Lecturer(講演者)」から、学生の知的好奇心を引き出し、主体的な学びのプロセスを設計し、議論を活性化させ、個々の学生の成長を伴走支援する「Facilitator(促進者)」や「Coach(コーチ)」へとシフトする 122。教員の専門性は、コンテンツの暗記量ではなく、学生のポテンシャルを最大限に引き出す教育設計能力や対話能力によって測られるようになる。

研究(リサーチ)への加速的影響

- 新たな科学的発見の高速化:

AIは、人間では処理不可能な量の論文、実験データ、臨床記録を高速で解析し、これまで見過ごされてきた相関関係やパターンを発見することで、新たな研究仮説の生成を支援する 123。これにより、創薬、材料科学、気候変動モデリングなど、多くの分野で研究開発のサイクルが劇的に加速する。 - 研究プロセスの自動化・効率化:

文献レビューの自動要約、実験計画の最適化、データ解析の自動実行、論文の草稿作成支援など、研究プロセスの多くの段階がAIによって効率化される 126。これにより、研究者は単純作業から解放され、より創造的で思考を要する核心的な研究活動に集中できるようになる。

大学運営(アドミニストレーション)への効率化インパクト

- 入試・学生募集の高度化:

過去の入学者データや学業成績データをAIが分析することで、どのような背景を持つ志願者が入学後に成功しやすいか、あるいは中途退学のリスクが高いかを予測する。これにより、より効果的な募集活動や、入学後の早期サポートが可能になる。願書の自動審査なども業務効率化に貢献する。 - 学生サポートの個別最適化:

AIチャットボットが、履修登録に関する相談、奨学金申請手続きの案内、キャリア相談の初期対応などを自動で行う 127。蓄積された学生の相談データから、全学的な課題や支援ニーズを早期に発見することも可能になる 129。 - バックオフィス業務の抜本的効率化:

財務、人事、総務といった管理部門の定型業務(請求書処理、経費精算、各種申請手続きなど)をRPA(Robotic Process Automation)やAIによって自動化することで、管理コストを大幅に削減し、人的リソースをより戦略的な業務へ再配分することが可能になる。

新たな戦略的機会

- 全学的な「AI人材育成」プログラムの需要:

文系・理系を問わず、全ての学生がAIを理解し、使いこなすための「AIリテラシー教育」が必須となる。これに応える全学共通の教育プログラムは、大学の新たな魅力となり得る。同時に、高度なAI技術者を育成する専門プログラムへの需要も高まる。 - 「AI倫理・ガバナンス」研究・教育という新領域:

AIの社会実装が進むにつれて、その倫理的・法的・社会的課題(ELSI)に関する研究と教育の重要性が増大する。大学は、AI倫理やAIガバナンスに関する教育プログラムを提供し、社会の議論をリードする中立的な拠点としての役割を担うことができる 130。

AIの導入は、大学間に新たな格差を生む「生産性のパラドックス」をもたらす可能性がある。AIを活用して教育と運営の効率化に成功した大学は、そこで生み出された余剰リソース(時間、人材、資金)を、さらなる教育の質の向上や新たな研究に再投資し、競争力を高める「好循環」に入る。一方で、導入が遅れたり、旧来のプロセスに固執したりする大学は、コスト構造が悪化し、教育の質も相対的に低下する「悪循環」に陥る。この差は、今後5年で決定的なものとなるだろう。

第10章:主要プレイヤーの戦略分析

日本の高等教育市場における競争環境を理解するため、主要なプレイヤーの類型別にその戦略、強み・弱みを比較分析する。

国内トップ大学(例:旧帝国大学、早慶)

- 戦略: グローバルな研究拠点としての地位を確立し、世界トップクラスの研究者と学生を惹きつける「研究力・ブランド力強化戦略」。10兆円大学ファンドの有力候補として、国際共同研究や若手研究者支援に重点投資を行う。社会人教育には、ブランド価値を毀損しないよう、高付加価値なエグゼクティブ教育を中心に展開する。

- 強み: 圧倒的なブランド力、強固な卒業生ネットワーク、潤沢な研究資金と施設、世界レベルの研究実績(VRIO資源)。

- 弱み: 巨大で伝統的な組織ゆえの意思決定の遅さ。学部・研究科の縦割りが強く、全学的な改革への抵抗勢力が存在しうる。

- 具体例: 東京大学は第4期中期計画において、国際卓越研究拠点の強化や戦略的パートナーシップの推進を掲げ、グローバルなプレゼンス向上を明確に打ち出している 133。早稲田大学や慶應義塾大学も、統合報告書や事業計画を通じて、国際連携や未来社会の先導を謳っている 134。

大規模総合私大(例:MARCH、関関同立)

- 戦略: 18歳人口市場におけるブランド力と規模の経済を維持しつつ、社会人教育やリカレント教育市場へ本格的に進出する「両利き経営戦略」。DX投資を積極的に行い、教育の質と学生サービスの向上を図ることで、学生満足度を高め、ブランドイメージを維持する。

- 強み: 高い知名度とブランド力、多様な学部構成、大都市圏の立地、数万人に及ぶ学生数と卒業生ネットワーク。

- 弱み: トップ大学と専門大学との間で、戦略的なポジショニングが曖昧になりがちな「中間の罠」。巨大組織ゆえの改革の難しさ。

特色ある大学(例:国際教養大学、立命館アジア太平洋大学、金沢工業大学)

- 戦略: 全方位を目指さず、特定の分野やコンセプトに経営資源を集中させる「集中(Spiky)戦略」。国際教養大学やAPUは「グローバル教育」、金沢工業大学は「実践的な工学教育と産学連携」といった明確な強みを打ち出し、その分野での国内トップを目指す。

- 強み: 明確で強力な差別化要因。ターゲットとする学生層に深く刺さる独自の価値提案。小規模な組織ならではの意思決定の速さと一体感。

- 弱み: 特定分野への依存度が高く、市場環境の変化に対するリスクが大きい。総合大学に比べてブランドの認知範囲が限定的。

地方国公立大学

- 戦略: 地域の産業、自治体、社会と深く連携し、地域にとって不可欠な存在となることを目指す「地域共生・存続戦略」。地域の基幹産業(例:農業、医療、観光)を支える人材育成や、地域課題の解決に資する研究に特化する 136。

- 強み: 地域社会からの信頼と強固なネットワーク。比較的安価な学費。公的機関としての安定性。

- 弱み: 深刻な人口減少に直面する立地。都市部の大学に対する人材獲得競争での不利。財政基盤の脆弱性。

新たな競合(ディスラプター)

- Coursera, edX(グローバルEdTechプラットフォーム):

- 戦略: 自らは教育コンテンツを制作せず、世界中の大学や企業のコンテンツを集約し、グローバルに配信する「プラットフォーム戦略」。無料講座から有料の専門講座、学位プログラム、法人向け研修(Coursera for Business)まで、多様な収益モデルを持つ 51。

- ビジネスモデル: 膨大なユーザーベースとデータを活用し、学習者に最適なコンテンツを推薦する。大学や企業からはレベニューシェアやライセンス料を得る。

- ミネルバ大学(ラディカル・イノベーター):

- 戦略: 物理的なキャンパスを持たず、学生は世界7都市を移動しながら生活。全ての授業は独自のオンラインプラットフォーム上で行われるアクティブラーニング。教育内容は知識の伝達ではなく、「思考習慣(Habits of Mind)」という実践的な思考スキルの習得に特化している 80。

- ビジネスモデル: 固定資産を持たないアセットライトな経営。超少数精鋭の学生から高額な学費を徴収するエリート教育モデル。

- N高等学校/S高等学校(デジタルネイティブ・アンバンドラー):

- 戦略: 高校教育を「必修単位の取得(オンラインで効率的に実施)」と「課外活動(リアルな場で深く探求)」に分解(アンバンドル)したモデル。特に「起業部」のように、高校生が本気でビジネスに取り組む場を提供し、実践的なスキルと経験を重視する 80。

- ビジネスモデル: 低コストなオンラインでの広域通信制の仕組みを基盤に、多様な課外活動や専門コースを有料オプションとして提供する。

| プレイヤー類型 | 主要プレイヤー例 | コア提供価値 | ターゲット顧客 | 主要収益モデル | デジタル/AI戦略 | 主要な弱み |

|---|---|---|---|---|---|---|

| グローバル研究大学 | 旧帝大、早慶 | 世界水準の研究とブランド | トップ層の高校生、大学院生、研究者 | 授業料、運営費交付金、研究費、寄付金 | 研究の高度化、国際連携のツールとして活用 | 組織の硬直性、意思決定の遅さ |

| 大規模総合私大 | MARCH、関関同立 | 安定したブランドと就職実績 | 中上位層の高校生、社会人(新規) | 授業料(18歳+社会人) | 学生体験向上、運営効率化のためのDX推進 | 戦略の曖昧化、「中間の罠」 |

| 特色ある専門大学 | 国際教養大、金沢工業大 | 特定分野での圧倒的な専門性 | 特定の志向を持つ高校生、関連企業 | 授業料、産学連携収入 | 専門分野に特化した先端技術の教育活用 | 特定市場への高い依存度 |

| 地方国公立大学 | 各県の国公立大学 | 地域への貢献と安価な学費 | 地元志向の高校生、地域企業・自治体 | 運営費交付金、授業料 | 遠隔教育、地域課題解決のためのデータ活用 | 人口減少、都市部との人材獲得競争 |

| グローバルMOOC | Coursera, edX | 世界トップレベルのコンテンツへのアクセス | 全世界の自己啓発層、社会人、企業 | 個人課金、法人契約、学位プログラム料 | ビジネスモデルの中核。AIによる推薦と個別最適化 | 修了率の低さ、学位としての権威性の欠如 |

| ラディカル・イノベーター | ミネルバ大学 | 新しい教育モデルとグローバル体験 | 超エリート層の高校生 | 高額な授業料 | 教育プラットフォームそのものが独自技術 | スケール困難、ニッチ市場に限定 |

| デジタル・アンバンドラー | N/S高等学校 | 柔軟性と実践的スキル重視の学び | 既存の学校に馴染めない/満足できない層 | 基本授業料+有料オプション | 教育提供の根幹。オンラインがデフォルト | 高等教育としての実績・ブランドは未知数 |

第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項

これまでの包括的な分析を基に、日本の大学業界が直面する未来を展望し、取るべき具体的な戦略を提言する。

勝者と敗者を分ける決定的要因

今後5~10年で、大学業界の「勝者」(変化に適応し成長する大学)と「敗者」(淘汰される大学)を分ける要因は、過去の実績やブランド力だけではない。以下の4つの組織能力の有無が決定的な差となる。

- 意思決定のアジリティ(俊敏性): 伝統や内部の政治的力学に縛られず、市場の変化に対して迅速かつ大胆な経営判断(不採算学部の閉鎖、新規事業への大型投資など)を下せるガバナンス能力。

- 市場志向のプログラム開発力: 従来の学問体系(シーズ起点)ではなく、学生、社会人、企業の真のニーズ(ニーズ起点)をデータに基づき的確に捉え、それに応える教育プログラムを迅速に開発・提供できる能力。

- デジタルとAIの戦略的活用能力: テクノロジーを単なる補助ツールではなく、教育モデルと経営モデルを変革する戦略的中核と位置づけ、全学的に導入・活用できる組織的能力。

- 財務規律と収益の多様化: 各事業(学部、社会人教育、研究)の収益性を可視化し、不採算事業から撤退する財務規律。そして、18歳人口の授業料という単一収益源への依存から脱却し、社会人教育、産学連携、寄付金など、収益源を多様化できる事業開発能力。

捉えるべき機会と備えるべき脅威

以下の機会(Opportunity)と脅威(Threat)を認識し、戦略を構築する必要がある。

- 最大の機会:

- 社会人リスキリング市場: 数兆円規模の潜在市場であり、先行者利益が大きい。

- DX/GX人材需要: 産業界からの強い需要があり、高付加価値な教育プログラムを提供できる。

- AIによる生産性革命: AIを活用することで、教育の質を向上させつつ、運営コストを劇的に削減できる可能性がある。

- グローバル市場: 留学生の獲得や、オンラインを通じた海外への教育プログラム提供は、国内市場の縮小を補う成長領域である。

- 最大の脅威:

- 18歳人口の急減: 中核事業の市場が構造的に縮小し、何もしなければ確実に収益が悪化する。

- グローバルなデジタル競合: Courseraや海外大学のオンラインプログラムが、国内市場の顧客を直接奪っていく。

- 現状維持バイアス: 内部の抵抗や成功体験への固執が、必要な変革を遅らせ、手遅れになるリスク。

戦略的オプションの提示と評価

取りうる主要な戦略オプションは、以下の3つに大別される。

- 戦略オプションA:「総合大学」としての防衛戦略(規模の追求)

- 内容: 既存の総合大学としてのブランドと規模を活かし、18歳人口市場でのシェアを維持しつつ、社会人教育などの隣接領域へ漸進的に事業を拡大する。

- メリット: 既存の強みを活かせる。組織的な大変革を伴わないため、内部の合意形成が比較的容易。

- デメリット: 縮小市場での消耗戦に巻き込まれやすい。戦略が曖昧になり、トップ大学と専門大学の両方から侵食される「中間の罠」に陥るリスクが高い。

- 成功確率: 低~中。

- 戦略オプションB:「特定分野のブティック型」への転換戦略(集中の追求)

- 内容: 自学の強みと市場ニーズを分析し、勝てる可能性のある2~3の特定分野に経営資源を集中。それ以外の学部・学科は統廃合する。その特定分野で「日本一」を目指すブランドを構築する。

- メリット: 明確で強力な差別化が可能。高い専門性により、価格競争から脱却し、高収益化が期待できる。

- デメリット: 既存学部・学科の廃止など、痛みを伴う大胆な意思決定が必要。選択した分野の市場が変化した場合のリスクが大きい。

- 成功確率: 高(ただし、実行には強力なリーダーシップが必須)。

- 戦略オプションC:M&A・アライアンスによる再編戦略(連携の追求)

- 内容: 他大学との合併や経営統合、あるいは企業や海外大学との深い戦略的提携により、新たな価値を創造する。例えば、近隣の大学と管理部門を統合してコストを削減したり、特色の異なる大学と合併して新たな総合大学を形成したりする。

- メリット: 規模の経済を確保し、経営基盤を安定化できる。単独では持ち得なかった新たな強みを獲得できる。

- デメリット: 文化や組織の統合が極めて困難。交渉が長期化し、変革のスピードが遅れるリスクがある。

- 成功確率: 中(統合後のマネジメント(PMI)の成否に大きく依存)。

最終提言とアクションプラン

提言:中堅規模の私立大学を想定した場合、取るべき戦略は「オプションB:特定分野のブティック型への転換戦略」である。

縮小する市場で凡庸な「総合大学」であり続けることは、緩やかな衰退を意味する。持続的な成長のためには、痛みを伴ってでも自らの存在意義を再定義し、特定の領域で圧倒的な価値を提供する「ブティック型」への変身が唯一の道である。

実行に向けたアクションプラン概要:

- フェーズ1:診断と意思決定(初年度)

- 目的: 聖域なき事業評価と、集中すべき戦略分野の決定。

- 主要アクション:

- 学長直轄の「変革推進室」を設置。

- 全学部・学科の収益性、市場性、競争優位性をデータに基づき評価(ポートフォリオ分析)。

- 社会人リスキリング市場のニーズ調査を実施。

- 分析結果に基づき、集中すべき3つの戦略分野(例:「地域中小企業のDX支援」「サステナブル観光」「ウェルネス・ヘルスケア」)と、統廃合対象の学部・学科を特定。

- 理事会で変革の基本方針を承認。

- 主要KPI: ポートフォリオ分析の完了。戦略分野の決定。

- フェーズ2:再構築と新事業立ち上げ(2~3年目)

- 目的: 組織のスリム化と、新たな収益源である社会人教育事業の立ち上げ。

- 主要アクション:

- 統廃合対象学部の募集停止を発表し、在学生の卒業までの教育を保証する「ティーチアウト」計画を策定。

- 戦略分野に外部からトップクラスの教員や実務家を招聘。

- 独立採算制の「社会人教育事業部」を設立し、法人営業チームを組成。

- 最初のBtoB向け研修プログラムおよびBtoC向け短期プログラムをリリース。

- 主要KPI: 新事業部門からの売上比率5%達成。新プログラムの受講者数目標達成。

- フェーズ3:成長の加速と最適化(4~5年目)

- 目的: 新たな「ブティック型大学」としてのブランドを確立し、経営を安定軌道に乗せる。

- 主要アクション:

- 社会人教育事業のプログラムを拡充し、オンライン・ハイブリッド提供を本格化。

- 戦略分野における企業や自治体との大型連携プロジェクトを開始。

- AIを活用した教育の個別最適化と運営効率化を全学的に展開。

- 新たなブランドイメージに基づいた広報・マーケティング戦略を強化。

- 主要KPI: 社会人教育事業の単年度黒字化。戦略分野における外部評価(ランキング、評判)の向上。大学全体の収支均衡達成。

この変革は困難な道のりであるが、未来から逆算して今行動することこそが、次世代の高等教育機関として生き残り、社会に価値を提供し続けるための唯一の道である。

第12章:付録

参考文献・引用データ一覧

- 政府・公的機関統計

- 文部科学省: 学校基本調査 10

- 文部科学省: 高等教育政策関連資料(大学ファンド、数理・データサイエンス教育、専門職大学制度等) 26

- 文部科学省: 私学助成関連資料 7

- 文部科学省: 留学生政策関連資料 34

- 文部科学省: 科学研究費助成事業(科研費)配分状況 23

- 文部科学省: 学校法人財務情報関連資料 144

- 経済産業省: 大学発ベンチャー実態等調査 24

- 経済産業省: リカレント教育関連資料 20

- 日本私立学校振興・共済事業団: 私立大学・短期大学等入学志願動向 15

- 日本私立学校振興・共済事業団: 今日の私学財政 21

- 日本学生支援機構(JASSO): 外国人留学生在籍状況調査 22

- 総務省統計局: 家計調査 36

- 調査会社・メディアレポート

- 株式会社矢野経済研究所: 教育産業市場に関する調査 3

- リクルート進学総研: カレッジマネジメント、18歳人口・進学率調査 9

- ダイヤモンド・オンライン: 教育関連記事 13

- マイナビ進学総合研究所: オープンキャンパスに関する実態調査 72

- ベネッセコーポレーション: 社会人の学びに関する意識調査 44

- Mordor Intelligence, Gminsights, Business Research Insights: MOOCs市場レポート 51

- PR TIMES, 各社プレスリリース 42

- 各大学・法人資料

- 東京大学: 第4期中期目標・中期計画、統合報告書 133

- 慶應義塾大学: 事業計画 135

- 早稲田大学: 統合報告書 134

- 大学ポートレート(日本私立学校振興・共済事業団) 110

- その他各大学のIR資料、ウェブサイト等

- 学術論文・その他

- 大学における生成AIの影響に関する論文 118

- テニュアトラック制度に関する資料 67

- 大学職員の専門職化に関する資料 102

引用文献

- 2040年を見据えた高等教育の 課題と方向性について, https://www.soumu.go.jp/main_content/000573858.pdf

- 2040年の大学入学者が定員の約8割に、文部科学省が推計 – 大学 …, https://univ-journal.jp/232997/

- 2024年版 教育産業白書 | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/market_reports/C66110100

- 教育産業市場、前年度比0.7%減の2兆8,331億円 – リセマム, https://resemom.jp/article/2024/10/03/79059.html

- 矢野経済研究所、2022年度の教育産業市場に関する調査結果を発表 – こどもとIT, https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/1537570.html

- 教育産業市場に関する調査を実施(2025年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press/press.php/003935

- 日本私立学校振興・共済事業団の概要 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20250207-mext_sigsanji-000040295_04.pdf

- 学校法人と学校法人会計基準について, https://www.ritsumeikan-trust.jp/file.jsp?id=594127&f=.pdf

- 【全国版】18歳人口予測 大学・短期大学・専門学校進学率 地元残留率の動向 2024, https://souken.shingakunet.com/research/2025/02/182024.html

- マーケットリポート 2024 – 18歳人口予測 大学・短期大学・専門学校進学率 地元残留率の動向, https://souken.shingakunet.com/research/pdf/2024_souken_report/2024_souken_report.pdf

- 参考データ集 – 内閣官房, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouikumirai/dai3/siryou3.pdf

- 進学率・進学者数推計結果(出生低位・死亡低位), https://www.mext.go.jp/content/20241112-mxt_koutou02-000038707_3.pdf

- 「GMARCH」が中位層に? 少子化と大学進学率の上昇で『ブランド …, https://diamond.jp/educate/articles/tera_method/223/

- ー 人口減と大学入試 - 真の「大学全入」は 2035 年か!?, https://eic.obunsha.co.jp/educational_info/2024/%EF%BC%8D%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%B8%9B%E3%81%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%EF%BC%8D%E3%80%80%E7%9C%9F%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A8%E5%85%A5%E3%80%8D%E3%81%AF2035%E5%B9%B4/

- 令和 6(2024)年度 私立大学・短期大学等 入学志願動向, https://www.shigaku.go.jp/files/shigandoukouR6.pdf

- 令和7(2025)年度 – 私立大学・短期大学等 入学志願動向, https://www.shigaku.go.jp/files/shigan_doukouR7.pdf

- 令和 5(2023)年度 私立大学・短期大学等 入学志願動向, https://www.shigaku.go.jp/files/shigandoukouR5.pdf

- 私立大学の入学定員充足率 すべての規模・地域・学部系統で上昇 私学事業団集計の2025年度入学志願動向, https://univ-journal.jp/990358/

- 女性のリカレント教育に関する取組 – 内閣府男女共同参画局, https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_kanshi/siryo/pdf/ka35-6.pdf

- 事例集 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/houkokusho/reiwa3_company_case_studies.pdf

- 私立大学の経営状況について, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/2022shigaku_keiei.pdf

- 2024(令和6)年度 外国人留学生在籍状況調査結果 – 日本留学情報 …, https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2025/04/data2024z.pdf

- 令和 6 年度科学研究費助成事業の配分について 令和 6 … – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20250331-mxt_gakjokik-000039319_1.pdf

- 令和5年度大学発ベンチャー実態等調査の結果を取りまとめました …, https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240515001/20240515001.html

- 令和6年度大学発ベンチャー実態等調査の結果を取りまとめました(速報), https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250606004/20250606004.html

- 大学ファンドについて (概要) – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20230306-mxt_gakkikan_000027779-7.pdf

- 大学ファンドの制度概要等 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20241007-mxt_gakkikan-000038261_6.pdf

- 大学ファンドの概要と検討フレーム – 内閣府, https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/sekai/wg1kai/siryo4.pdf

- 経営難の私大に縮小促す 文科省、「改善なし」は助成減額 | My First JUGEM, https://makio-0559.jugem.jp/?eid=8757

- 2023年度から私学助成不交付基準は収容定員超過率に一本化 …, https://between.shinken-ad.co.jp/detail/2022/12/teiinkanri.html

- 令和2年度から数理・データサイエンス教育を必修化~文部科学省「大学の数理及びデータサイエンスの全国展開」協力校に選定 – 富山大学, https://www.u-toyama.ac.jp/news-topics/1488/

- 令和2年度から数理・データサイエンス・AI教育を必修化 & 文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育の全国展開」協力校に選定 | 山梨大学, https://www.yamanashi.ac.jp/24807

- 大学のデータサイエンス認定プログラムの多くが全学必修を掲げる – Between情報サイト, https://between.shinken-ad.co.jp/detail/2021/11/DSnintei.html

- IFSAは外国人留学生のための様々な情報提供、就職・転職支援(日本人海外経験者含む)までを行う非営利団体です。, https://www.ifsa.jp/index.php?202210-13

- 留学生「30万人計画」を見直し「新たな留学生受け入れ・送り出し計画」を策定へ – 自由民主党, https://www.jimin.jp/news/information/204163.html

- 家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要, https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2024.pdf

- 第1部 我が国の教育水準と教育費 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/1295628_004.pdf

- 通年採用を宣言した経団連。変わる就活、企業への影響とは?, https://saiyo-salon.jp/knowhow/tsuunen_saiyo/

- 「就活は春だけじゃない」 経団連が秋・冬・既卒採用に道筋 企業に対応促す | 月刊総務オンライン, https://www.g-soumu.com/articles/3ae74726-1556-4186-82d0-e6004e8a73d7

- 採用と大学改革への期待に関するアンケート結果 2022年1月18日 …, https://www.mext.go.jp/content/20220210-mxt_koutou01-000020517_4-3.pdf

- Z世代は「大学名」「偏差値」より「自分らしさ」を重視!?大学選びに関する意識調査を実施, https://boku-to-watashi-and.com/z-category1_detail/zview-article041

- Z世代は「大学名」「偏差値」より「自分らしさ」を重視!?大学選びに関する意識調査を実施, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000071963.html

- Z世代の大学選び、「大学名」や「偏差値」よりも「自分らしさ」を重視する傾向【僕と私と調査】, https://edtechzine.jp/article/detail/12938

- ベネッセ、「社会人の学びに関する意識調査2024」最新結果を公開 …, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001265.000000120.html

- 産学連携による社会人の学び直し (リスキリング/リカレント)の新たな可能性, https://www.nri.com/content/900034783.pdf

- 【教育業界のAI活用事例10選】アダプティブラーニング、ChatGPT Education、大学・市区町村の取り組みまで導入効果を徹底解説 | 最新情報 | 株式会社ビットツーバイト, https://www.bit2byte.co.jp/blog/1426

- アダプティブ・ラーニング国内外サービス 17選 – キャリア教育ラボ, https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/1167/

- アダプティブラーニングとは?定義・メリット・デメリット等を …, https://www.digital-knowledge.co.jp/product/edu-ai/adaptive/

- eラーニング市場に関する調査を実施(2025年) | ニュース …, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3795

- 国内eラーニング市場、24年度3,693億5千万円予測…矢野経済研究所 | リセマム, https://resemom.jp/article/2024/04/11/76767.html

- MOOC市場 -規模、業界シェア、成長 – Mordor Intelligence, https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/massive-open-online-course-mooc-market

- 大規模公開オンライン講座市場規模、2025~2034年レポート – Global Market Insights, https://www.gminsights.com/ja/industry-analysis/massive-open-online-courses-market

- VR(バーチャルリアリティ)とは?活用事例や研究できる大学も紹介, https://www.gyakubiki.net/readings/study/4928/

- 東大VR活動集 – 東京大学 バーチャルリアリティ 教育研究センター, https://vr.u-tokyo.ac.jp/activities/

- 仮想現実(VR)と拡張現実(AR)の違いは?活用事例や今後の課題も – スペースシップアース, https://spaceshipearth.jp/vr-ar/

- 全日制・定時制課程の高等学校の遠隔授業 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1358056.htm

- 令和4年2月 17 日 各部局長 殿 理事(教育・附属学校園担当) 塩 尻 信 義 令和4年度の授業 – 静岡大学, https://www.shizuoka.ac.jp/news/2020/pdf/2019-nCov/20220217_r41secclass.pdf

- 1 卒業・修了に必要な単位数とオンライン授業との関係について …, https://www.j.u-tokyo.ac.jp/undergraduate/wp-content/uploads/sites/16/2023/03/20230331_tani_online2023.pdf

- 専門職大学等の概要・特色:文部科学省, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmon/1387235.htm

- 大学等の専門職学科の 制度化に向けた検討状況について, https://souken.shingakunet.com/publication/.assets/2018_RCM208_30.pdf

- 【第2回】文部科学省担当者に聞く! ~これからの社会に求められる専門職大学・専門職短期大学の学び, https://univ-journal.jp/column/2022138352/

- SDGsにつながる大学の取り組み20選 | SDGsコンパス, https://sdgs-compass.jp/column/5182

- 取り組み事例一覧 | 国立大学法人 島根大学, https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/policies_and_initiatives/sdgs_env/SDGs/sdgs-docs/

- 取組事例 | 岡山大学×SDGs, https://sdgs.okayama-u.ac.jp/efforts/

- 目白学園では、 SDGsの普及に取り組んでいます, https://www.mejiro.ac.jp/sdgs/

- 教授の引き抜き: 大学教授のぶっちゃけ話, https://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_a76b.html

- 広島大学の改革と教員人事制度, https://www.hiroshima-u.ac.jp/employment/personnelsystem

- 【まとめ】テニュアトラック制度とは何か?研究者にとって重要な雇用制度を解説! | アカデミアノート, https://www.academianote.site/tenure2/

- 「交渉力」の基本が身につく本 | 本の総合カタログBooks 出版書誌データベース, https://www.books.or.jp/book-details/9784569660141

- どうすればお互いの意見を尊重できる? 慶應義塾大学・田村次朗教授に聞く、Win-Winな関係をつくる交渉学, https://www.tsuushinsei-navi.com/real/expert/6376/

- 2022卒・就活経験者にきいた「大学進学に関する調査」 – キャリタス, https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/shingakuchosa_202203.pdf

- 現役高校生に聞いた、オープンキャンパスが志望度に与える影響 …, https://souken.shingaku.mynavi.jp/column/event/

- 大学の国際化にかかる施策の最新状況 – 日本学術振興会, https://www.jsps.go.jp/file/storage/j-tenkairyoku/iinkai/r6/r6_pg03_1.pdf

- 【費用は1/5】日本にいながらアメリカ4年制大学を卒業できるSUU …, https://ulabo.org/ulabo_blog/school/suuonline_highschoolstudent/

- 国内自治体初!世界最大のオンライン学習プラットフォームのCoursera, Inc.とアントレプレナーシップの向上に関するMOU締結! | 仙台市のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000115262.html

- Coursera(コーセラ)とは、スタンフォード大学の教授が設立したMOOCs – Education Career, https://education-career.jp/magazine/data-report/2016/coursera/

- 企業内大学の成功事例7選|事例でわかる設立すべき企業の特徴も …, https://ldcube.jp/blog/corporate_universities238

- 企業内大学とは?社内研修との違い・事例一覧を紹介 – etudes(エチュード), https://etudes.jp/blog/what-is-a-corporate-university

- 企業内大学の成功事例一覧!13社の目的別の特徴、メリット・注意点を解説 – ライトワークス, https://www.lightworks.co.jp/media/corporate-university-case-studies-list/

- 起業部 | N高等学校・S高等学校・R高等学校, https://nnn.ed.jp/attractiveness/extracurricular/club/kigyobu/

- 優勝賞金10万円の特典も!N/S高起業部「ビジネスプランコンテスト2024」を開催, https://www.stepup-school.net/news/detail/4306

- 角川ドワンゴ学園、第二のN高「S高等学校」の2021年4月開校を発表 – Impress Watch, https://www.watch.impress.co.jp/kodomo_it/news/1283594.html

- 3者の強みを活かした「共創」=産官学連携とは~取り組むメリットや事例をご紹介~ | WEBマガジン「#Think Trunk」 | 企業・団体向け | JTB 法人サービス, https://www.jtbbwt.com/business/trend/detail/id=2171

- 産学官連携を通じた リカレント教育プラットフォーム構築支援 事例集, https://www.mext.go.jp/content/20250624-mxt_syogai03-000040006_1.pdf

- 「組織対組織」による産学連携の取組事例集, https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/004_jirei.pdf

- ケースブック大学発ベンチャー創出のエコシステム | 中央経済社ビジネス専門書オンライン, https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-35171-6

- 事業概要|大学・エコシステム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援|START | 大学発新産業創出プログラム, https://www.jst.go.jp/start/su-ecosys/index.html

- 大学を中心としたスタートアップ・エコシステム形成に向けた支援の現状と今後の方向性 – 内閣府, https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation_ecosystem/2kai/siryo5.pdf

- スタートアップ・エコシステム共創プログラム|大学発新産業創出基金事業|JST, https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/su-ecosys/index.html

- 大学等でのスタートアップ創出について, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/startup_dai6/siryou4.pdf

- 【社会人の“隠れリスキリング”調査!】成果が出るまでは秘密?こっそり学ぶ会社員の意外な理由とメリットとは | 行知学園株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000059003.html

- リカレント教育市場に関する調査を実施(2021年) | ニュース・トピックス, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2919

- 1 平成 27 年度 札幌国際大学 奨励研究(共同研究) 人材育成に関する産学連携プロジェクト ~企, https://www.siu.ac.jp/assets/pdf/9eafa530f1576376e8b73a68d9d113c3.pdf

- 地域における産官学連携の 取組等に関する調査 – 地方創生, https://www.chisou.go.jp/sousei/about/daigaku_kouhukin/240329_chousahoukoku_daigaku.pdf

- 【在日中国人留学生へ日本留学に関する意識調査を実施】 | 行知学園株式会社のプレスリリース, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000059003.html

- なぜ日本留学?現在留学中の皆さんに聞きました!, https://www.studyinjapan.go.jp/ja/why/ask/

- 編集部リポート/日本における留学生在籍の現状 | 高等教育 | リクルート進学総研, https://souken.shingakunet.com/higher/2024/04/post-3386.html

- 留学生に関する 実態把握アンケート調査報告書, https://study-osaka.com/cms/wp-content/uploads/2022/02/R3DSK_ryugakusei_anke.pdf

- 私費留学生の進学意識と進路決定 – 東京大学学術機関リポジトリ, https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/31084/files/edu_52_13.pdf

- 資料3 我が国におけるテニュアトラック制導入への支援事業とその動向から見た課題など(科学 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/siryo/__icsFiles/afieldfile/2014/08/18/1350742_03.pdf

- テニュア・トラック制度の独自運用による教授候補の採用 – 全国ダイバーシティネットワーク, https://opened.network/case/p-0073/

- 大学職員 社会人採用 の い ま, https://daigakujihou.shidairen.or.jp/download/?issue=372§ion=4

- ガイドブック2023 – 公益財団法人 大学コンソーシアム京都, https://www.consortium.or.jp/wp-content/uploads/page/43401/2023_sd-guidebook.pdf

- 大学における「高度専門職」の 意義と育成について考える, https://souken.shingakunet.com/higher/.assets/2015_RCM191_54.pdf

- 大学教授の平均年収・お給料は? 仕事内容やなるまでのステップも解説, https://benesse.jp/juken/202102/20210203-1.html

- 大学職員・教員の給与・昇給事情を紹介!私立と国立で異なる制度, https://xn--m1q29br5il67a.com/income

- 大学やスクールでのAI学習経験者募集【データサイエンティスト】AI×データ分析【AIスタートアップ】 AI案件の担当者/副業可/私服OK/設立以来黒字経営/東証グロース上場 – HRMOS, https://hrmos.co/pages/sxi/jobs/0000028

- データ 統計 大学の求人・採用情報 – 求人ボックス, https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF-%E7%B5%B1%E8%A8%88-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B

- 50 件の 大学 データサイエンス の求人 | Indeed (インディード), https://jp.indeed.com/q-%E5%A4%A7%E5%AD%A6-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9-%E6%B1%82%E4%BA%BA.html

- 川村学園女子大学 本学の特色 – 大学ポートレート(私学版), https://up-j.shigaku.go.jp/school/category01/00000000269601000.html

- 千葉大学 – 大学ポートレート, https://portraits.niad.ac.jp/univ/outline/0168/0168.html

- 公表項目 – 大学ポートレート, https://portraits.niad.ac.jp/foruser/publicatitem.html

- 相関分析やセグメント分析を使った労働生産性分析のポイント, https://human-human.jp/column/labor-productivity-analysis-point

- アダプティブラーニングとは? 注目される背景やメリット、課題を紹介 – SKYMENU Cloud, https://www.skymenu.net/media/article/3235/

- ハーバード大学の研究でAIチューターの効果が明らかに 学習効率が2倍に | NOVEL株式会社, https://n-v-l.co/blog/20240919-havado

- 【国内初】千葉工業大学と株式会社DOUが「AI大学講師」を共同開発 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000037448.html

- 大学向けのベストAIツール10選 – Coursebox AI, https://www.coursebox.ai/ja/blog/da-xue-nizui-shi-naaituru

- 学生と教員を対象とした生成AIの 教育利用状況と意識に関する全国調査 – 仙台大学, https://www.sendaidaigaku.jp/dnt2/_sendaidaigaku/access/nic_img/1/files/20240716.pdf

- ライティング科目受講が生成系AIの文章執筆能力に対する大学生の …, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjet/49/1/49_48053/_article/-char/ja/

- 生成系 AI が大学での成績評価に及ぼす影響, https://www.nii.ac.jp/event/upload/20230909-06_Kimura.pdf

- 評価における生成AIの影響 – 大阪大学 全学教育推進機構 教育学習支援部, https://www.tlsc.osaka-u.ac.jp/project/generative_ai/assessment_ai.html

- 生成AI時代の大学 ー 学び・研究・知の再構築 ー – 日本電子出版協会, https://www.jepa.or.jp/jepa_cms/wp-content/uploads/2025/07/9a5aa6ff89496cbb0367e9869924a837.pdf

- 生成AIを活用している大学事例10選!メリットや活用時のポイントを解説 – SHIFT AI, https://shift-ai.co.jp/blog/3109/

- 第4章 AIの多様な研究分野での活用が切り拓く新たな科学 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202401/1421221_00006.html

- AIの多様な研究分野での活用が切り拓, https://www.mext.go.jp/content/20240611-ope_dev03-000036120-5.pdf

- AIツールを学術研究に効果的に活用するには – Editage Blog, https://www.editage.jp/blog/using-ai-powered-tools-effectively-for-academic-research/

- 大学運営を効率化するAIチャットボット:事例と導入ポイント – AIさくらさん, https://www.tifana.ai/article/aifaqsystem-article-596

- 学内DX・学生体験の向上を実現するAIチャットエージェント – PKSHA AI SaaS, https://aisaas.pkshatech.com/solutions/university/

- 教育機関向けの生成AIサービス「ChatGPT Edu」を導入します~生成AIで学生の「学ぶ力」を加速~ | トピックス | ニュース – 新潟大学, https://www.niigata-u.ac.jp/news/2025/924091/

- 日本におけるAIリテラシーと情報倫理教育:小学校から大学までの一貫カリキュラム最適化, https://smeai.org/index/ai-literacy-japan-curriculum/

- 数理・データサイエンス・AI教育プログラム – 日本大学文理学部, https://chs.nihon-u.ac.jp/education/curriculum/mdash/

- データサイエンス・AI人材リテラシー教育プログラム – 公立諏訪東京理科大学, https://www.sus.ac.jp/academics/ds-ai-program/

- 国立大学法人東京大学 第4期中期目標・中期計画, https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400236015.pdf

- 統合報告書・事業計画・報告書 – 早稲田大学, https://www.waseda.jp/top/about/work/reports

- 慶應義塾 – Keio University, https://www.keio.ac.jp/ja/about/assets/data/2025-operation-plan.pdf

- 地方国立大学の機能強化に向けて – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20200528-mxt_hojinka-000007541_2.pdf

- 持続可能な地域社会を支える公立大学 取組事例集, https://www.kodaikyo.org/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/torikumi.pdf

- 企業情報 | NTT EDX, https://www.nttedx.co.jp/companyoverview

- 優秀な学生は「ミネルバ大学」を選ぶ理由、なぜハーバード大学より人気があるのか?, https://www.sbbit.jp/article/cont1/79891

- 【資料2】ミネルバ大学のイノベーション―汎用的能力の育成を中心に, https://www.mext.go.jp/content/20250717-mxt_koutou02-000043727_4.pdf

- 18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移 – 内閣府, https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon5/1kai/siryo6-2-7.pdf

- 18歳人口及び高等教育機関への入学者・進学率等の推移 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20201209-mxt_daigakuc02-100014554_2.pdf

- 新学校法人会計基準等説明会 学校法人会計基準の改正等について – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20250626-mxt_sigsanji-000038973_01.pdf

- 学校法人の現状について – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20250207-mxt_sigsanji-000040289_03.pdf

- 「留学生30万人計画」骨子 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/081210.pdf

- 令和7年度科学研究費助成事業の配分について, https://www.mext.go.jp/content/20250514-mext_gakjokik-000042401_1.pdf

- 科研費採択状況の推移, https://www.tiu.ac.jp/about/research_promotion/pdf/kakenhi_saitaku_2020.pdf

- 私立大学の情報公表 − 律性、公共性 – 内閣府, https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_02human/221114/human03_0202.pdf

- 4.財務情報の公開について, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/attach/1412373.htm

- 学校会計のチカラ 事業報告書について 4 – LeySer System, https://leyser.jp/blogs/chikara20161130/

- 大学発ベンチャーの傾向分析(企業リスト掲載) – 帝国データバンク, https://www.tdb.co.jp/report/economic/20241015_universitylaunched/

- 2024年度の大学発ベンチャー数は過去最高5074社、前年度より786社増加:経産省 | 調査, https://j-net21.smrj.go.jp/news/cek71k000001cfl6.html

- リカレント教育とは?企業における必要性、日本の現状、事例など – ミイダス, https://corp.miidas.jp/assessment/10930/

- グラフで見る私大の動向と私学振興の課題 第2部 私大の定員充足と18歳人口 ―上―|アルカディア学報|私学高等教育研究所 – 日本私立大学協会, https://www.shidaikyo.or.jp/riihe/research/587.html

- 今日の私学財政 大学・短期大学編 令和6年度版 – 全国官報販売協同組合, https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=397556

- 令和6年度版「今日の私学財政」 (大学・短期大学編) – 学校経理研究会, http://www.keiriken.net/konzai.html

- 日本私立学校振興・共済事業団編集・発行 – 学校経理研究会, http://www.keiriken.net/bookslist4.htm

- 私立学校の経営状況について(概要) – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20200124-mxt_sigsanji-1411620_00002_09.pdf

- 刊行物案内 – 日本私立学校振興・共済事業団, https://www.shigaku.go.jp/s_kanko.htm

- 令和7年度 私立学校関係政府予算に関する要望, https://www.shidaikyo.or.jp/topics/r7data.pdf

- 国費外国人留学生制度(文部科学省) – 政府の行政改革, https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/R06/img/4_2_1_monbu.pdf

- 日本における外国人留学生数の推移, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouikumirai/dai4/siryou4.pdf

- 【矢野経済研究所プレスリリース】教育産業市場に関する調査を実施(2025年) 2024年度の教育 … – ドリームニュース, https://www.dreamnews.jp/press/0000331234/

- 2050年、教育産業はどのように変わるか? – FUNDINNO, https://lp.fundinno.com/assets/images/fundinno-10billion/report/report01.pdf

- デジタル教育コンテンツ市場は632億円…前年度比11.1%増, https://reseed.resemom.jp/article/2023/07/13/6808.html

- 進学ブランド力調査2025, https://souken.shingakunet.com/research/pdf/2025_brand01.pdf

- 進学ブランド力調査2024 分野別×エリア別 志願度ランキング | 高等教育 – リクルート進学総研, https://souken.shingakunet.com/higher/2025/01/brand2024.html

- 大学を強くする「大学経営改革」[100]大学改革の成果と課題について考える 連載スタートからの18年を振り返って 吉武博通 | 高等教育 | リクルート進学総研, https://souken.shingakunet.com/higher/2023/10/10018.html

- ベネッセの社会人教育 | リスキリング(学び直し), https://www.benesse.co.jp/lifelong-learning/

- MOOCS市場 – 規模、業界のシェア、トレンドレポート2033, https://www.businessresearchinsights.com/jp/market-reports/moocs-market-112194

- 早稲田大学初の統合報告書をリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000065365.html

- 東京大学の統合報告書―ビジョンや戦略、実績を伝えて共感を引き出す – Between情報サイト, https://between.shinken-ad.co.jp/detail/2019/01/tokyodaigaku.html

- 統合報告書2023-2024 – 東京工業大学, https://www.titech.ac.jp/public-relations/about/disclosure/integrated-report/2023

- 東京大学の統合報告書に学ぶ論点, https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/23381/files/KU-1100-20200315-02.pdf

- スーパーグローバル大学創成支援(タイプA)慶應義塾大学 取組概要 1.構想の概要, https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/j-sgu/data/torikumigaiyou/h26/sgu_h26initiatives_a12.pdf

- 大学の世界展開力強化事業 構想概要 慶應義塾大学, https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/j-tenkairyoku/data/shinsa/h23/b1005_khs.pdf

- Keio University – 慶應義塾創立150周年記念事業 – AXHUM, https://www.axhum.co.jp/works/keio-university/

- 早稲田大学「統合報告書 -Vision Report- 2023-2024」紹介動画 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=YlXlrhmjedQ

- 研究者・教員等の流動性・安定性に係る現状と課題 事務局説明資料 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20231227-mxt_kiban03-000033373_5.pdf

- 大学の事務職員等の在り方について 【参考資料】 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2017/01/06/1380781_02.pdf

- 学校・教育機関向け WEBマガジン「#Think Trunk」 大学職員の業務量が増加?大学運営のカギを握るアウトソーシングのススメ!, https://www.jtbbwt.com/education/trend/detail/id=1968

- 大学事務組織の現状と将来 第 2 回 全国大学事務職員調査 報告書 – 大学経営・政策コース – 東京大学, https://ump.p.u-tokyo.ac.jp/crump/resource/%E8%81%B7%E5%93%A1%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%B5%B1%E5%90%88%E7%89%88%EF%BC%89%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88.pdf