『個』の再定義:AIとヒューマンタッチが共創する次世代学習塾のサバイバル戦略

第1章:エグゼクティブサマリー

本レポートの目的と調査範囲

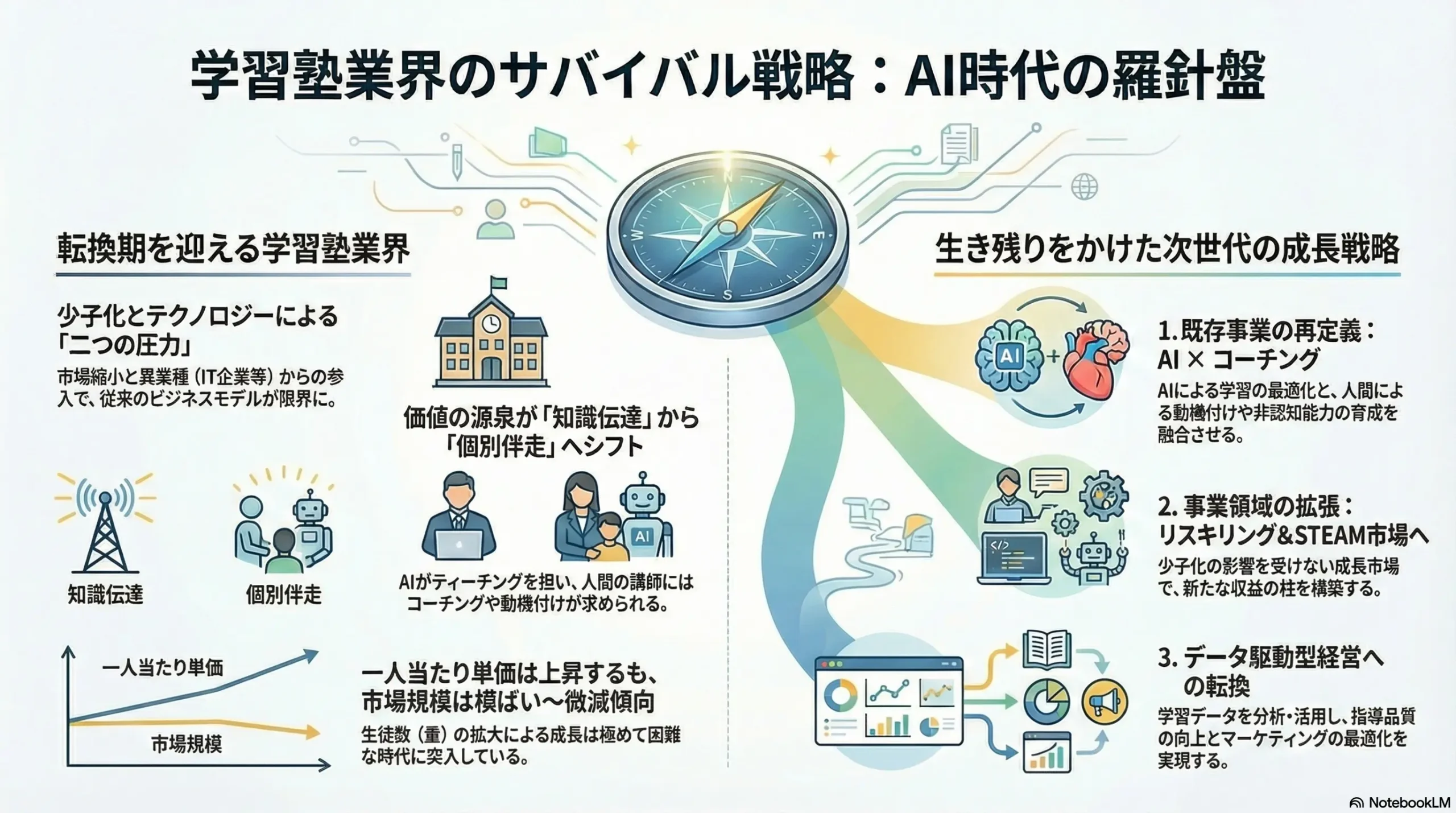

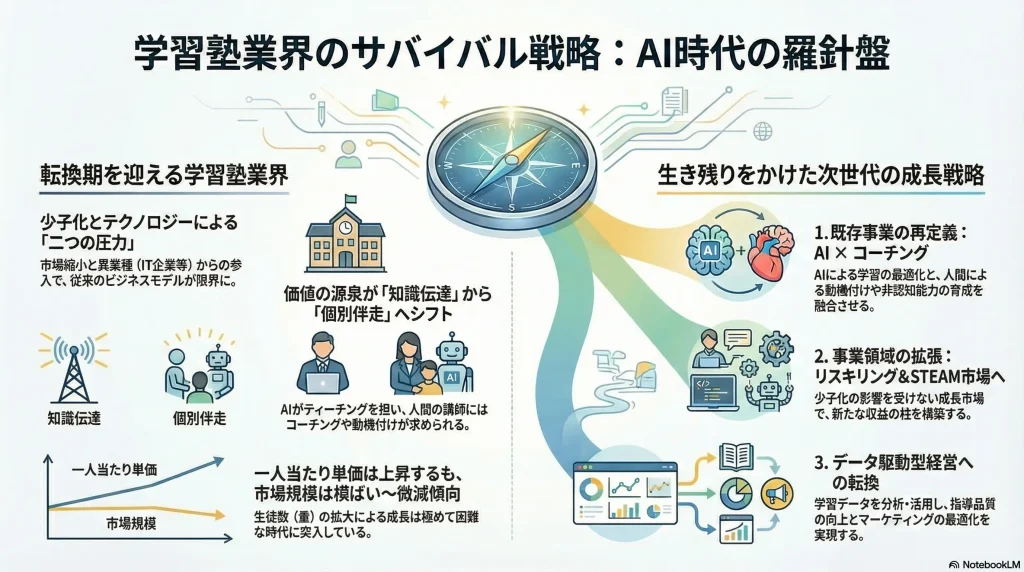

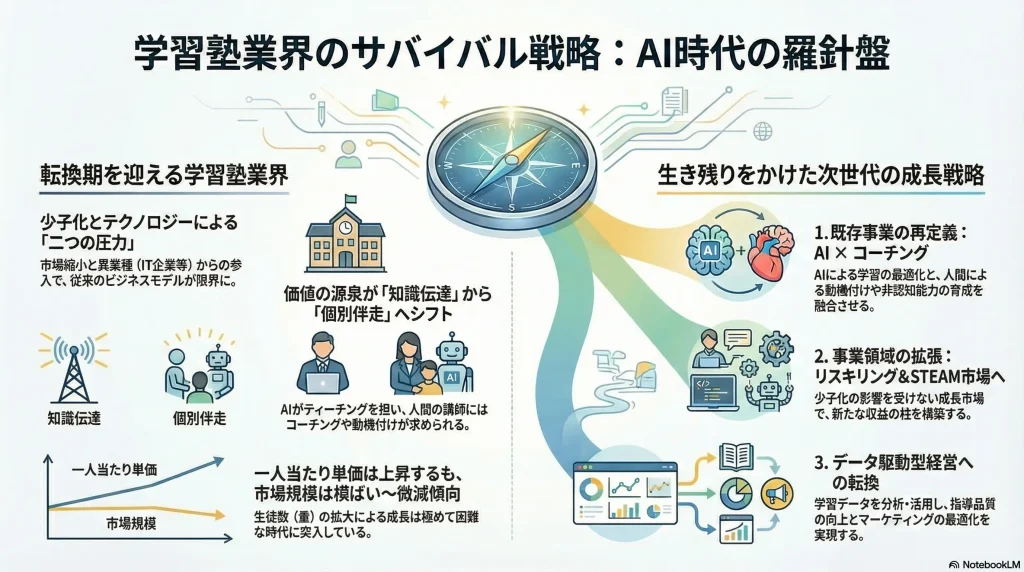

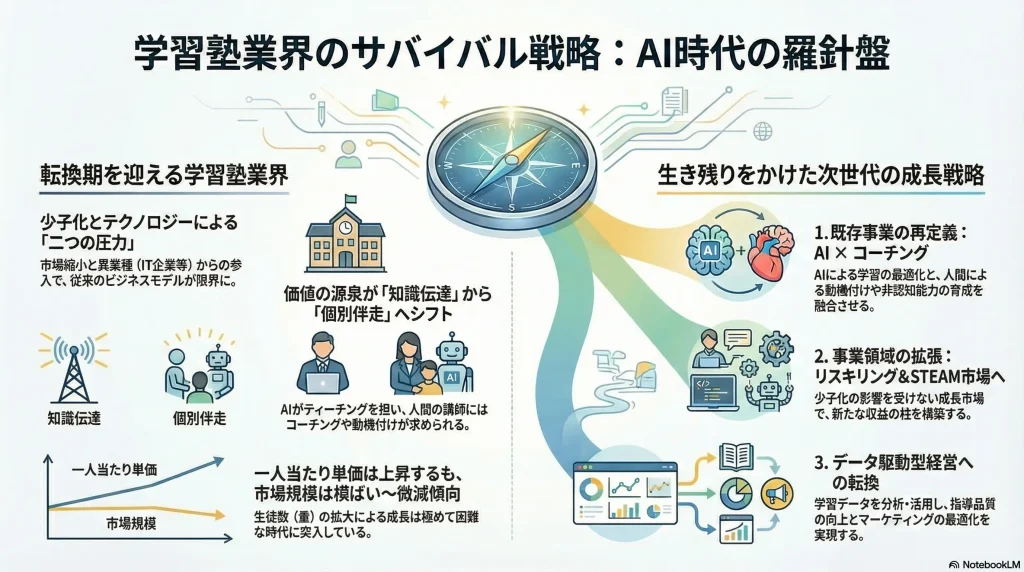

本レポートは、日本の学習塾業界が直面する二つの構造的変化、すなわち「深刻な少子化による市場縮小圧力」と「EdTech(特にAI)による学習体験の根本的変革」という大きな潮流の中で、持続可能な成長戦略を策定することを目的とする。調査対象は、幼児、小学生、中学生、高校生、浪人生を対象とする学習塾および予備校とし、対面・オンライン、集団・個別指導といった形態を問わず、補習、進学、受験対策の全ての領域を包括する。

最も重要な結論

学習塾業界の未来は、従来の「知識伝達」を中心としたビジネスモデルから完全に脱却し、AIによる究極の「個別最適化された学習」と、人間だからこそ提供できる「動機付け、コーチング、非認知能力の育成(ヒューマンタッチ)」を高度に融合させた、新たな付加価値モデルを構築できるかどうかにかかっている。これは単なる既存サービスの改善ではなく、自社の事業ドメインそのものを「学びのパーソナル・トレーナー」へと再定義する経営レベルの変革を意味する。勝者となるのは、テクノロジーを駆使して学習効率を最大化し、それによって生まれた時間と人的リソースを、より高次元の人間的価値の提供に再投資できる企業である。

主要な推奨事項

本分析に基づき、取るべき事業戦略として、以下の4点を提言する。

- ハイブリッド・プレミアムモデルへの転換: AIアダプティブラーニング教材(例:atama+)を基礎学力習得の標準ツールとして全面的に導入し、講師の役割を知識伝達者(Teacher)から、生徒の学習計画管理、モチベーション維持、進路相談を担う伴走者(Coach/Mentor)へと再定義する。これにより指導の質を飛躍的に高め、生徒一人当たり単価(ARPU)の向上を目指す。

- 事業ドメインの拡張(両利きの経営): 受験指導で培った「目標達成に向けたカリキュラム設計・進捗管理」というコアコンピタンスを活かし、成長市場である「社会人リスキリング(特にDX/AI分野)」および「STEAM/プログラミング教育」へ本格参入する。これにより、縮小する学齢人口市場への依存から脱却し、新たな収益の柱を構築する。

- データ基盤への戦略的投資: GIGAスクール構想で公教育に蓄積される学習ログとの連携も視野に入れ、生徒の学習データを一元的に統合・分析するプラットフォームを構築する。このデータ基盤を、個別最適化学習の精度向上、指導品質の標準化、そして効果的なマーケティング活動の源泉とし、持続的な競争優位の核とする。

- M&Aによるケイパビリティ獲得: 不足するデジタル人材や新規事業領域(リスキリング、STEAM)の専門ノウハウを迅速に獲得するため、独自の技術を持つEdTechスタートアップや、特定領域に強みを持つ中小塾の買収を積極的に検討する。

第2章:市場概観(Market Overview)

日本の学習塾・予備校市場規模の推移と今後の予測

日本の学習塾・予備校市場は、構造的な少子化という逆風に晒されながらも、底堅く推移している。矢野経済研究所の調査によれば、2020年度の市場規模は新型コロナウイルス感染拡大に伴う一時的な休塾措置などの影響で前年度比4.9%減の9,240億円となった 1。しかし、学習の遅れへの危機感を背景に夏以降は回復に転じ、2021年度には9,000億円台後半を回復したと見られる 2。一方で、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査では、2022年の売上高を5,549億円と報告しており 2、調査主体によって市場規模の定義や対象範囲が異なるため、数値には幅がある点に留意が必要である。

重要なのは、学齢人口が確実に減少しているにもかかわらず、市場規模全体が横ばいから微増で推移している点である 3。これは、子供一人当たりの教育費が増加傾向にあり、生徒一人当たり単価(ARPU)が上昇していることを示唆している。教育熱の二極化、すなわち「かける家庭はより多くかける」という傾向や、個別指導のような高単価サービスへの需要シフトが市場を下支えしている 2。

今後、少子化の進行は避けられないため、生徒数(量)の拡大による成長は極めて困難になる。したがって、業界全体の収益構造は「質(単価)」への依存度をさらに高めていくと予測される。2030年に向けては、高付加価値サービスの提供によるARPUの維持・向上ができない企業から淘汰が進む一方、新たな需要を捉えた企業が成長することで、市場全体としては微減から横ばい圏で推移すると見込まれる。

| 年度 | 市場規模(億円) | 前年比成長率(%) | 備考 | 予測の前提条件 |

|---|---|---|---|---|

| 2020 | 9,240 | -4.9% | コロナ禍による一時的縮小 1 | – |

| 2021 | 9,000台後半(推定) | 回復基調 | オンライン需要の定着 2 | – |

| 2022 | 5,549 (経産省) | +0.6% | 単価上昇、生徒数微減 2 | – |

| 2023 | – | – | 教育産業全体では微減 [4, 5] | – |

| 2025(予測) | – | – | 停滞が続く見込み 6 | ARPUが年率1-2%上昇するも、生徒数の減少が相殺 |

| 2030(予測) | – | – | 市場構造の変革が進む | リスキリング・STEAM等、新領域への展開度合いが変動要因 |

(注) 複数の出典データを統合。調査主体により定義が異なるため、トレンドを重視。

市場セグメンテーション分析

- 対象学齢別: 中学受験、高校受験、大学受験の各セグメントが主要市場を形成。特に首都圏を中心とした中学受験市場は、依然として高い熱量を維持している。

- 指導形態別: 2018年以降、従来の「集団指導」から「個別指導」へのシフトが顕著である 2。これは、生徒一人ひとりの学力や進捗に合わせた丁寧なフォローを求める保護者のニーズを反映している。個別指導は授業料が高額になる傾向があるが、子供にかける教育費の増加がこのシフトを後押ししている。

- 提供形態別: コロナ禍を契機にオンライン指導が急速に普及した。緊急事態宣言解除後は対面指導への回帰が優勢となったものの、オンラインの利便性(場所を選ばない、時間を有効活用できる)も広く認知された 1。現在では、対面とオンラインを組み合わせた「ハイブリッド型」が新たなスタンダードとして定着しつつある。

- ビジネスモデル別: 従来の授業料・教材費モデルに加え、EdTech企業が提供するAI教材やLMS(学習管理システム)を塾が利用し、そのプラットフォーム利用料を支払うBaaS(Backend as a Service)モデルが登場している。これにより、自社で大規模な開発投資ができない中小塾でも、最先端の教育ツールを導入することが可能になりつつある。

主要な市場成長ドライバーと阻害要因

- 成長ドライバー:

- 教育熱の二極化: 経済格差を背景に、教育に投資できる家庭はより高額で質の高いサービスを求める傾向が強まっている。

- 大学入試改革への対応ニーズ: 2025年から大学入学共通テストに「情報」が導入されることや、「思考力・判断力・表現力」を問う問題が増えることから、これらに対応する新たな指導への需要が高まっている 7。

- オンライン化による地理的制約の解消: 首都圏の大手塾が地方や海外在住の生徒にオンラインで授業を提供するなど、商圏が全国、さらには世界へと拡大している 1。

- 阻害要因:

- 少子化: 最も深刻かつ構造的な市場縮小要因。

- 家計の可処分所得の伸び悩み: 景気変動や物価上昇により、教育費の支出が抑制されるリスクがある。総務省の家計調査では教育費支出の増加が見られるが 8、これは一部の層によるものであり、全体としては伸び悩んでいる。

- 公教育のデジタル化(GIGAスクール構想): 全国の小中学校で1人1台端末が整備され、ICTを活用した授業が普及することで、公教育の質が向上し、補習目的の塾へのニーズが低下する可能性がある 9。

業界の主要KPIベンチマーク分析

少子化による顧客獲得競争の激化に伴い、塾経営においてはLTV(顧客生涯価値)とCAC(顧客獲得コスト)のバランスがこれまで以上に重要となっている 10。主要な上場企業のIR資料を分析すると、以下のKPIが経営の健全性を示す指標として注視されている。

- 生徒一人当たり単価(ARPU): 高付加価値化戦略の成否を示す指標。個別指導や高等部で高い傾向がある。

- 生徒の在籍期間と継続率(LTV): 顧客満足度と事業の安定性を示す。高い継続率はCACを抑制し、収益性を向上させる。

- 生徒獲得コスト(CAC): 広告宣伝費や人件費など、生徒一人を獲得するために要したコスト。オンラインマーケティングの普及で、効果測定の精度が向上している。

- 校舎の稼働率: 物理的な資産の効率性を示す。特に駅前などの好立地物件では、賃料負担が大きいため、高い稼働率の維持が不可欠である。

第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

政治(Politics)

- 文部科学省の教育政策:

- GIGAスクール構想: 2021年時点で、全国の公立小中学校の96%以上で1人1台端末の利活用が開始された 9。しかし、その活用度合いには自治体間・学校間で大きな格差が存在するという課題が指摘されている 11。この「格差」は、塾にとって新たな事業機会となりうる。例えば、ICT活用指導力の低い教員や学校をサポートするサービス、あるいは学校で蓄積された学習データを活用した、より高度な個別指導サービスの提供などが考えられる。

- 学習指導要領の改訂と大学入学共通テスト: 新学習指導要領では、情報活用能力が「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけられた 9。また、2025年からの大学入学共通テストでは「情報Ⅰ」が必履修科目として新設され、「思考力・判断力・表現力」を重視する傾向が強まる 7。これは、従来の暗記中心の指導から、探究学習やプログラミング、論理的思考力を育成する指導への転換を塾に迫るものであり、対応できる塾にとっては大きな成長機会となる。

- 自治体による塾代助成・クーポン政策: 大阪市、福岡市、千葉市、東京都国立市など、経済的に困難な家庭を対象に、月額1万円程度の塾代や習い事代を助成するクーポン事業を導入する自治体が増加している 14。これは、これまで塾のターゲット層ではなかった家庭へのアプローチを可能にする一方、事業者として登録するための要件や、自治体への報告義務など、新たな事務負担も生じさせる。

経済(Economy)

- 家計の可処分所得と教育費: 日本の家計の可処分所得は長期的に伸び悩んでいるが、教育費は「聖域」化する傾向がある。総務省の家計調査では、2024年2月の教育費が前年同月比で大幅に増加しており、特に私立中学の受験料などが影響していると分析されている 8。これは、教育投資への意欲が高い層が市場を牽引していることを示しており、高価格帯でも質の高いサービスが受け入れられる土壌があることを示唆している。

- 共働き世帯の増加: 共働き世帯の増加に伴い、学童保育のニーズが高まっているが、待機児童問題は依然として深刻である 17。この社会課題は、学習塾にとって新たな役割を生み出している。単に授業を提供するだけでなく、放課後の時間を安全かつ有意義に過ごせる「預かり機能」や「サードプレイス」としての価値を提供することで、新たな顧客ニーズを捉えることができる。長時間滞在可能な自習室の完備や、軽食の提供なども有効な施策となりうる。

社会(Society)

- 少子化: 避けられない最大の外部環境変化。地域別・年齢別の人口動態を詳細に分析し、ドミナント戦略を見直す、不採算校舎をオンライン指導拠点に転換する、といったミクロレベルでの対応が不可欠となる。

- 教育意識の変化: 「良い大学に入り、良い会社に就職する」という画一的な価値観が揺らぎ、学力だけでなく「非認知能力(やり抜く力、協調性など)」や、自ら課題を設定し解決する「探究学習」、科学・技術・工学・芸術・数学を統合的に学ぶ「STEAM教育」への関心が高まっている。保護者のSTEAM教育に対する認知度は2023年には65%に達し、約9割が必要性を感じているという調査結果もある 19。この変化に対応できない塾は、保護者から選ばれなくなるリスクに直面する。

- 格差の拡大: 経済格差が教育機会の格差に直結しているという社会課題に対し、塾がどう向き合うかが問われている。前述の塾代助成事業への参画は、社会的責任を果たすと同時に、新たなビジネスチャンスとなりうる。また、スタディサプリのような低価格なオンラインサービスは、教育格差の是正に貢献する可能性を秘めている。

技術(Technology)

- EdTechプラットフォームとAI: EdTechは学習塾業界を根底から変える最も強力なドライバーである。

- 市場規模: 日本国内のEdTech市場は2027年には3,625億円に拡大すると予測されている 21。特にAIを活用したアダプティブラーニングの世界市場は年平均成長率22.2%で急成長が見込まれ 22、国内のLMS(学習管理システム)市場も年率15%程度の高い成長が予測されている 23。

- AIアダプティブラーニング: AIが生徒一人ひとりの理解度や学習進捗をリアルタイムで分析し、最適な問題や講義を自動で提供する。これにより、学習効率が飛躍的に向上する 24。

- 講師の役割変革: AIが基礎知識のティーチングを担うことで、人間の講師はより高度なコーチングやメンタリングに集中できるようになる 1。

- デバイスと将来技術:

- タブレット端末: GIGAスクール構想により、子供たちがタブレット端末での学習に慣れ親しんだことで、塾でのデジタル教材導入のハードルは大きく下がった。

- VR/AR/メタバース: 現時点では導入事例は限定的だが、将来的には教育体験を革新する可能性を秘める。角川ドワンゴ学園やスタンフォード大学では、VR空間での授業が実施されており、現実には不可能な体験(危険な科学実験、歴史的瞬間の追体験、宇宙空間の探査など)を安全かつ高い没入感で提供できる 25。これは、特に探究学習やSTEAM教育との親和性が高い。

法規制(Legal)

- 個人情報保護法: 生徒の成績や学習データ、家庭環境といった情報は極めて機微な個人情報であり、その取り扱いには細心の注意が求められる。全国学習塾協会が定めるガイドラインでは、取得時の利用目的の明示と同意、厳格な安全管理措置、第三者提供の制限などが定められており、遵守は絶対条件である 27。特に子供の個人データは安全確保の観点から、より厳格な取り扱いが必要とされる 29。

- 景品表示法・特定商取引法: 合格実績の水増し表示は、消費者に誤認を与える「優良誤認表示」として景品表示法違反に問われるリスクがある 30。また、強引な勧誘や不適切な契約手続きは特定商取引法の規制対象となる 32。コンプライアンス体制の不備は、行政処分やブランドイメージの失墜に直結する。

環境(Environment)

学習塾業界への直接的な影響は限定的だが、企業の社会的責任(CSR)の観点から、校舎の省エネルギー化や、デジタル化推進によるペーパーレス化といった取り組みが求められる。

第4A章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

売り手の交渉力(中程度)

- 優秀な講師: 特に大学受験市場における有名講師は、依然として高い集客力を持ち、強い交渉力を持つ。東進ハイスクールのように、講師のブランド力が事業の核となっているケースもある。しかし、AI教材や質の高い映像授業が普及することで、個々の講師のティーチング能力への依存度は相対的に低下していく可能性がある。

- EdTechプラットフォーマー: atama+のようなAI教材提供企業や、スタディサプリの基盤技術を持つQuipperのような企業は、導入する塾が増えるほどデータが蓄積され、サービスの精度が向上するというネットワーク効果を持つ。これにより、プラットフォーマーの交渉力は今後さらに増していくと考えられる。塾側は、単なるプラットフォームの「利用者」に甘んじることなく、自社の指導ノウハウと組み合わせた独自の価値を創造する必要がある。

- 優良な物件オーナー: 駅前など集客上有利な立地の不動産オーナーは、依然として強い交渉力を持つ。

買い手の交渉力(高い)

保護者・生徒の交渉力は非常に高い。その理由は以下の通りである。

- 情報の透明化: 口コミサイト、SNS、塾比較サイトの普及により、各塾の料金、サービス内容、合格実績、評判などを容易に比較検討できるようになった。

- 選択肢の多様化: 従来の通塾型だけでなく、オンライン完結型、ハイブリッド型、通信教育、個人家庭教師など、多様な選択肢が存在する。

- スイッチングコストの低下: オンラインサービスの普及により、塾の変更(転塾)が以前よりも容易になった。

これらの要因により、塾は常に他社と比較・選別される厳しい環境に置かれており、価格やサービス内容において買い手優位の状況が続いている 34。

新規参入の脅威(非常に高い)

学習塾業界への参入障壁は、特にデジタル領域において著しく低下しており、脅威は非常に高い。

- 異業種(IT・通信教育)からの参入: リクルート(スタディサプリ)やベネッセ(東京個別指導学院の買収など)が、圧倒的な資本力、技術力、マーケティング力を武器に市場に参入し、既存の業界秩序を破壊している 36。スタディサプリは、月額2,178円という破壊的な価格で高品質な映像授業を提供し、新たな市場を創造した 37。

- EdTechスタートアップ: AI技術や特定の教育メソッドに特化した小規模なスタートアップが、ニッチな市場で革新的なサービスを次々と生み出している。

- 個人講師によるオンライン塾: Zoomなどのビデオ会議ツールやLMSの普及により、実績のある個人講師が低コストで自身のオンライン塾を開設することが容易になった。これにより、マイクロな競合が無数に生まれている。

代替品の脅威(高い)

学習塾のサービスを代替する選択肢は多様化しており、脅威は高い。

- 伝統的な代替品: Z会や進研ゼミといった通信教育、オンラインを含む家庭教師サービス。

- 無料・低価格コンテンツ: YouTubeには、有名講師や教育系YouTuberによる質の高い解説動画が無料で多数公開されており、特に情報収集能力の高い生徒にとっては塾の代替となりうる。

- 他の習い事: 子供の可処分時間と家庭の可処分所得を奪い合う競合として、プログラミング、英会話、スポーツ、芸術などの他の習い事の存在も無視できない。

- スタディサプリの二重性: スタディサプリは、新規参入者であると同時に、既存の塾にとって強力な「代替品」でもある。費用を抑えたい層は塾からスタディサプリへ完全に移行する可能性がある。一方で、多くの生徒はスタディサプリの弱点(強制力がない、質問しにくい)を補うために、塾と併用している 37。この事実は、塾が今後提供すべき価値が「知識伝達」ではなく、「学習管理」「モチベーション維持」「個別伴走」といった人間的なサポートにあることを明確に示している。

業界内の競争(非常に激しい)

少子化というパイの縮小を背景に、既存プレイヤー間の競争は極めて激しい。

- 大手間の競争: 河合塾、駿台、東進、早稲田アカデミー、SAPIX、明光義塾といった大手・準大手企業が、各セグメント(大学受験、中学受験、個別指導など)で熾烈なシェア争いを繰り広げている。

- 地域密着型の中小塾: 全国規模の大手とは別に、特定の地域で高い合格実績と信頼を築いている中小塾も強力な競合となる。

- 淘汰の時代へ: 生徒の奪い合いが激化する中で、明確な強みや差別化要因を打ち出せない、あるいは質の低いサービスしか提供できない塾は淘汰される時代に突入している 35。

第5章:バリューチェーンとエコシステム分析

バリューチェーン分析

学習塾の事業活動を「教材・カリキュラム開発 → マーケティング・生徒募集 → 指導・オペレーション → 学習管理・進路指導 → 合格実績の創出・ブランド化」という一連の流れとして捉えると、価値の源泉が大きくシフトしていることがわかる。

- 価値の源泉のシフト:

- 過去: 価値の源泉は主に「指導・オペレーション」における有名講師のカリスマ性や指導力に依存していた。

- 現在・未来: 価値の源泉は、バリューチェーン全体に分散し、相互に連携することで生まれる。具体的には、

- 「教材・カリキュラム開発」におけるデータ駆動型のコンテンツ開発力: AIが学習データを分析し、一人ひとりに最適化されたカリキュラムを生成する能力。

- 「学習管理・進路指導」におけるデータ分析力とコーチング力: LMSから得られる学習ログを分析し、科学的根拠に基づいて生徒の学習計画を最適化し、動機付けを行う能力。

- 「マーケティング」におけるデジタル活用能力: Web広告やSNSを駆使して潜在顧客にリーチし、入塾に繋げる能力。

この変化は、バリューチェーン全体がデジタル化され、データがその血液として循環するモデルへの変貌を意味する。例えば、「指導」プロセスで得られた生徒のつまずきデータは、即座に「教材開発」プロセスにフィードバックされ、カリキュラムが自動で改善される。そして、その学習成果データが「マーケティング」プロセスで活用され、「AI分析に基づき3ヶ月で偏差値が10向上」といった具体的なエビデンスとして、新規生徒募集の強力な武器となる。このデータ循環のサイクルをいかに高速で回せるかが、次世代の学習塾における競争優位の鍵となる。

エコシステム分析

GIGAスクール構想の推進は、単に学校にICT機器を導入しただけでなく、「学校・生徒・保護者・教材会社・EdTechベンダー・大学・そして塾」が相互に連携しうる、新たな教育エコシステムを創出しつつある。

- 学校データという新たな資源: GIGAスクール構想により、公教育の現場で膨大な「学習系データ(スタディ・ログ)」と「校務系データ(成績、出欠等)」が蓄積され始めている 40。これらのデータは、これまで塾がアクセスできなかった、生徒の学校での学習状況を示す極めて貴重な情報資産である。

- エコシステムにおける塾の新たな役割: この新たなエコシステムの中で、塾はもはや学校と断絶された孤立した存在ではいられない。むしろ、学校との連携・協業によって新たな価値を創造するべきである。

- 戦略的問い: 塾は、学校で導入された端末や学習データをどのように活用できるか?

- 連携の可能性:

- データ連携による指導の高度化: 保護者の同意のもと、学校の学習データと塾の学習データを連携させ、生徒の学習状況を360度から分析。より精度の高い個別最適化学習や進路指導を提供する。

- BtoG(Business to Government)モデルの展開: 自治体や学校と連携し、塾が持つ指導ノウハウやEdTechツールを活用して、放課後の学習支援プログラムや教員向けのICT活用研修などを提供する。

- プラットフォーム連携: 学校で利用されている学習プラットフォーム(LMS)とAPI連携し、シームレスな学習体験を提供する。

このエコシステムの中で、学校を「競合」ではなく「パートナー」と捉え、公教育を補完・支援する役割を担うことで、塾は新たな社会的意義とビジネスチャンスを獲得することができる。

第6章:顧客需要の特性分析

主要な顧客セグメントとKBF(Key Buying Factor)

学習塾の顧客は、そのニーズによって複数のセグメントに分類できる。各セグメントが塾選びにおいて何を重視するか(KBF: Key Buying Factor)は大きく異なるため、ターゲットに応じた戦略が不可欠である。

- 中学受験層: 最もKBFとして「合格実績」が重視されるセグメント 42。特に難関校を目指す家庭では、SAPIXや早稲田アカデミーといった特定の塾のブランドと、その塾が作り出す競争環境、情報ネットワークが決定的な要因となる 43。

- 高校受験層・大学受験層: 「合格実績」に加え、「講師の質」「指導方法(集団/個別)」「カリキュラムの充実度」といった教育サービスの質そのものがKBFとなる 44。また、生徒本人の意思が強くなるため、「自習室の環境」や「教師との相性」も重要視される。

- 補習層: KBFは「学校の成績向上」という明確な成果である。それに加え、共働き家庭が多いことから「通塾の利便性・安全性」が極めて重要な要素となる 45。また、他のセグメントに比べ「料金」への感度も高い。

- 非認知能力開発層: 新興のセグメントであり、探究学習やSTEAM教育への関心が高い保護者がターゲット。KBFは「子供の好奇心や創造性を引き出すプログラム」「ユニークな学習体験」など、従来の学力指標では測れない価値となる。

| 顧客セグメント | 合格実績 | 講師の質 | 料金 | 利便性・安全性 | 指導方法 | 学習管理 | ブランド |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中学受験層 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ |

| 高校受験層 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |

| 大学受験層 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ |

| 補習層 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |

| 非認知能力開発層 | – | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ |

(◎:最重要, ○:重要, △:考慮要素)

保護者と生徒の重視点のギャップ

塾選びの意思決定者は主に保護者であるが、実際に通うのは生徒本人であるため、両者の重視点にはギャップが生じることがある。保護者は「合格実績」「料金」「教育方針」といった客観的・長期的な視点を重視する傾向がある。一方、生徒は「授業の分かりやすさ」「教師との相性」「友人と一緒に通えるか」「教室の雰囲気」といった、より主観的で短期的な快適さを重視する。このギャップを埋めるためには、体験授業などを通じて、生徒本人にも「楽しい」「分かりやすい」と感じてもらうことが入塾の鍵となる 42。

情報収集と意思決定プロセス

- 情報源: 塾選びの情報源として最も信頼されているのは、今なお「友人・知人の推薦(口コミ)」であり、約半数の保護者がこれを重視している 46。次いで「インターネットの評判・レビュー」が約23%で続く 46。これは、デジタル時代においても、教育という無形サービスにおいては、身近な人からの信頼や第三者の客観的な評価が意思決定に大きな影響を与えることを示している。

- 意思決定プロセス:

- 認知・情報収集: Webサイト、チラシ、口コミサイトで複数の塾をリストアップ。

- 比較検討: 各塾のWebサイトや資料請求で、料金、コース、合格実績を比較。

- 体験・相談: 説明会や体験授業に参加し、教室の雰囲気や教師の質を直接確認。

- 最終決定: 子供本人の感想や、面談での対応などを踏まえ、総合的に判断して入塾を決定する。

このプロセスにおいて、Webでの情報発信による認知度向上と、実際の教室での質の高い体験提供の両方が、最終的な選定に不可欠である。

第7章:業界の内部環境分析

VRIO分析:持続的な競争優位の源泉

学習塾業界において、持続的な競争優位を築いている企業の経営資源やケイパビリティをVRIOフレームワークで分析する。

- SAPIX(中学受験):

- 経営資源: 「御三家」をはじめとする難関中学への圧倒的な合格実績と、それに裏打ちされた強力なブランドイメージ。長年蓄積された入試問題の分析データと独自の教材・カリキュラム(サピックスメソッド)。

- VRIO評価:

- 価値(Value): 顧客(難関校を目指す親子)に最高の価値を提供している。

- 希少性(Rarity): これほどの合格実績を持つ競合はほとんど存在しない。

- 模倣困難性(Inimitability): 合格実績は、優秀な生徒が集まることでさらに高まるという好循環(ネットワーク効果)を生んでおり、歴史的経緯や独自の組織文化に根差しているため、他社が短期間で模倣することは極めて困難。

- 組織(Organization): この優位性を活用する組織体制が整備されている。

- 結論: 持続的な競争優位の源泉となっている。

- ナガセ(東進ハイスクール):

- 経営資源: 林修氏をはじめとする有名実力講師陣による高品質な映像コンテンツ。全国に広がる東進衛星予備校のフランチャイズネットワーク。

- VRIO評価:

- 価値(Value): 場所や時間を選ばずにトップ講師の授業を受けられる価値を提供。

- 希少性(Rarity): 同レベルの講師陣を多数揃えることは難しい。

- 模倣困難性(Inimitability): 映像コンテンツは一度制作すれば複製コストが低く、規模の経済が働きやすい。講師との契約やブランド構築には時間がかかり、模倣は容易ではない。

- 組織(Organization): 映像配信システムとフランチャイズ網を効果的に運営する組織能力を持つ。

- 結論: 持続的な競争優位の源泉となっている。

- リクルート(スタディサプリ):

- 経営資源: 圧倒的なマーケティング力とブランド認知度。AIやUI/UX設計における高い技術力。低価格を実現するビジネスモデル。

- VRIO評価:

- 価値(Value): 低価格で質の高い教育へのアクセスを提供。

- 希少性(Rarity): 教育業界の既存プレイヤーで、これほどの技術力とマーケティング力を持つ企業は稀。

- 模倣困難性(Inimitability): リクルートグループ全体の経営資源(人材、資金、ノウハウ)に依存しており、他社が模倣するのは困難。

- 組織(Organization): 迅速なサービス開発と大規模なマーケティング展開を可能にする組織体制。

- 結論: 持続的な競争優位の源泉となっている。

人材動向

- 求められる人材像の変化: 業界の変革に伴い、求められる人材像も大きく変化している。

- ティーチング型講師からコーチング型人材へ: AIが知識伝達を担うようになり、講師には生徒の学習計画を管理し、モチベーションを高め、個別の課題に寄り添う「コーチング」や「メンタリング」の能力が求められる。

- デジタル人材・データサイエンティスト: 蓄積される学習データを分析し、教育サービスの改善や新たな価値創造に繋げるデータサイエンティストや、LMSの運用、デジタルマーケティングを担う人材の需要が急増している。

- 需要と供給のギャップ: 特に、教育への深い理解と高度なデータ分析能力を兼ね備えた人材は市場にほとんど存在せず、極めて希少価値が高い。このような専門人材の賃金相場は国内外で高騰しており、従来の学習塾の給与体系では採用が困難な場合が多い。外部からの採用だけでなく、既存社員のリスキリング(再教育)による内部育成が重要な経営課題となる。

労働生産性

- 現状の課題: 伝統的な学習塾は労働集約型のビジネスモデルであり、講師の長時間労働や事務作業の多さが生産性を低くする一因となってきた。

- 生産性向上のポテンシャル: AIやデジタルツールの導入は、この課題を解決する大きなポテンシャルを秘めている。

- 指導効率の向上: AIが生徒の弱点を自動で特定し、最適な演習問題を提供することで、講師は集団授業内でも個別指導に近い効果を上げることが可能になる 48。

- 事務作業の削減: AIによる自動採点、学習計画の自動生成、保護者への定型的な連絡の自動化などにより、講師は煩雑な事務作業から解放される 49。

- 創出された時間の再投資: これにより創出された時間を、生徒との面談、進路相談、探究学習のサポートといった、人間でなければできない付加価値の高い業務に再投資することで、教育サービスの質と労働生産性の両方を向上させることができる。

第8章:AIの影響とインパクト(特別章)

AIは学習塾業界のバリューチェーン全体を再構築し、ビジネスモデルそのものを変革する根源的な力を持っている。その影響は、単なる業務効率化に留まらず、教育の本質的な価値提供のあり方にまで及ぶ。

学習塾バリューチェーンへのAIのインパクト

| バリューチェーン | AIによる具体的な影響(効率化/自動化) | AIによる新たな価値創出 | 関連技術 |

|---|---|---|---|

| 教材・カリキュラム開発 | 既存問題の難易度・関連性を自動でタグ付け。 | 生徒一人ひとりの理解度、定着度、目標に応じて、カリキュラムや出題順序をリアルタイムで最適化。 | アダプティブラーニング、知識グラフ |

| マーケティング・生徒募集 | Web広告の最適化、問い合わせへのチャットボット対応。 | 過去の入塾者データや学習データを分析し、入塾可能性や退塾リスクの高い生徒を予測。 | 予測分析、自然言語処理 |

| 指導・オペレーション | 小テストや宿題の自動採点、板書のデジタル化。 | AIが基礎知識の解説を行い、人間は応用問題の解説や個別質問対応、動機付けに特化。 | 音声認識、画像認識 |

| 学習管理・進路指導 | 学習計画の自動生成、学習進捗の可視化。 | 学習ログを分析し、「なぜ間違えたか」という根本原因を特定。最適な復習プランを提示。 | 学習分析(Learning Analytics) |

| 評価・フィードバック | 記述式問題の部分的な自動評価、レポートの自動作成。 | 学習成果を多角的に分析し、保護者向けにパーソナライズされた成長レポートを自動生成。 | 自然言語処理、データ可視化 |

学習の個別最適化

AIアダプティブラーニングは、「個別指導」の概念を新たな次元へと引き上げる。atama+のようなAI教材は、生徒が問題を解くプロセス(時間、迷いなど)までをデータとして捉え、つまずきの根本原因を単元レベル、時には中学・小学校の範囲まで遡って特定する 50。そして、その生徒が今、学ぶべき最適な講義動画や演習問題をピンポイントで提供する。これにより、集団授業でありながら、生徒一人ひとりが自分だけのカリキュラムで学習を進めることが可能となり、学習効率を飛躍的に向上させる 51。

講師の役割変革

AIが知識伝達(ティーチング)の主役となることで、人間の講師の役割は根本から変わる。これは「講師の仕事がAIに奪われる」のではなく、「講師の専門性がより高度な領域へシフトする」ことを意味する。

- TeacherからCoach/Mentorへ: AIが生徒の「わからない」を解消する役割を担うため、人間の講師は、生徒が「なぜ学ぶのか」という根源的な問いに向き合い、学習への内発的動機付けを行うことが中心的な役割となる 1。

- 具体的な役割:

- 目標設定: 生徒と共に学習目標や志望校を設定し、その達成に向けたロードマップを描く。

- 学習計画の伴走: AIが生成した学習計画の進捗を管理し、遅れや課題が生じた際に軌道修正をサポートする。

- モチベーション管理: スランプに陥った生徒を励まし、成功体験を積ませることで自己肯定感を育む。

- 非認知能力の育成: 探究学習のテーマ設定をサポートしたり、グループワークをファシリテートしたりすることで、思考力、協働性、創造性を育む。

この変革に対応するためには、講師に対する大規模な再教育(リスキリング)と、新たな役割に基づいた評価制度の構築が不可欠である。

業務効率化

AIは講師やスタッフを煩雑な事務作業から解放し、労働生産性を大幅に向上させる。自動採点、学習計画の自動生成、保護者への連絡メールの自動作成などにより、これまで事務作業に費やされていた時間を、生徒と向き合う時間へと転換できる 48。これにより、人件費を抑制しつつ、教育サービスの質を向上させることが可能になる。

新たな脅威と機会

- 新たな脅威: 高性能なAIチューターが、スマートフォンアプリなどを通じて極めて低コスト、あるいは無料で提供される未来が現実味を帯びている。そうなった場合、基礎学力の定着や補習を主たるサービスとしてきた個別指導塾や集団指導塾のビジネスモデルは、根底から覆される「創造的破壊」のリスクに直面する。

- 新たな機会: AIを活用することで、これまで不可能だった新しい教育サービスの創出が可能になる。

- 非認知能力の可視化: 生徒の学習中の発言やグループワークでの行動をAIが分析し、協調性やリーダーシップといった非認知能力の伸びを可視化・評価する。

- 探究学習のパーソナライズ: 生徒の興味関心やWeb閲覧履歴などを分析し、一人ひとりに最適な探究学習のテーマや参考資料をAIが推薦する。

- 進路指導の高度化: 膨大な卒業生の学習データと進路データをAIが分析し、個々の生徒の学力特性や興味に最も合致する大学・学部を高い精度で提案する。

第9章:主要トレンドと未来予測

ハイブリッド化の常態化

コロナ禍を経て、対面指導とオンライン指導は、もはや二者択一の関係ではなくなった。対面指導が持つ「場の力、仲間との切磋琢磨、教師との人間的な繋がり」という価値と、オンライン指導が持つ「効率性、利便性、地理的制約の解消」という価値を、生徒のニーズや学習内容に応じて柔軟に組み合わせるハイブリッドモデルが、今後の業界標準となる。

「非受験」領域の拡大

少子化による受験市場のパイ縮小は避けられない現実であり、多くの学習塾は生き残りをかけて事業の多角化を模索せざるを得ない。その中で最も有望なのが「非受験」領域への展開である。

- プログラミング教育: 2020年度からの小学校での必修化、2025年度の大学入学共通テストでの「情報」科目採用を追い風に、子供向けプログラミング教育市場は急成長している 54。市場規模は2024年に253億円に達し、2030年には1,000億円を超えるとの予測もある 55。これは、従来の「習い事」から「受験科目」へとニーズが変化していることを示しており、学習塾にとって非常に親和性の高い領域である。

- STEAM教育・探究学習: 保護者の教育意識の変化を捉え、科学、技術、工学、芸術、数学を横断的に学ぶSTEAM教育や、生徒の知的好奇心を引き出す探究学習プログラムへの需要が高まっている 57。

リスキリング市場への参入

学齢人口市場から、成長が見込まれる社会人向け教育市場へ事業ドメインを拡張することは、最も有望な成長戦略の一つである。

- 市場の魅力: デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、企業は全社的な人材のリスキリング(学び直し)を急務としている 58。特に、全社員を対象としたAIリテラシー教育や、専門的なDX人材の育成には巨大な需要が眠っている 59。

- 学習塾の強み: 学習塾が長年培ってきた「明確な目標(合格)達成に向けたカリキュラム設計能力」「学習の進捗管理とモチベーション維持のノウハウ」は、社会人の資格取得やスキルアップ支援にも直接的に応用可能であり、他業種からの参入者に対して大きなアドバンテージとなりうる。

M&Aと業界再編

二つの大きな圧力が、業界再編を加速させる。

- デジタル投資の負担: AI教材の導入やLMSの構築には多額の投資が必要であり、体力のない中小塾は単独での対応が困難になっている。

- 後継者不足: 経営者の高齢化と後継者不足に悩む中小塾は多い。

これらの要因から、大手学習塾グループによる中小塾の買収や、IT企業などの異業種による学習塾の買収が今後さらに活発化すると予測される 61。これにより、業界の寡占化が進み、業界地図が大きく塗り替わる可能性がある。

第10章:主要プレイヤーの戦略分析

業界をリードする主要プレイヤーは、それぞれの強みを活かし、独自の戦略を展開している。

| プレイヤー名 | ターゲット/セグメント | 事業戦略・ビジョン | 強み(コアコンピタンス) | AI/EdTechへの取り組み | M&A/アライアンス | 業績(売上/利益率) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ナガセ(東進) | 大学受験(高校生) | 「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」 | 有名実力講師陣による高品質な映像コンテンツ、FC網 | 勝利の方程式(AI演習)、ビジネススクールでのDX研修 | イトマンスポーツウェルネスを買収しスポーツ事業を拡大 62 | 552億円 / 8.8% (25/3期) 62 |

| リクルート(スタディサプリ) | 小中高、大学受験、社会人 | 「世界の果てまで、最高の学びを届けよう」 | 圧倒的なマーケティング力とブランド、高い技術力、低価格モデル | AIドリル、学習データ分析による個別最適化が事業の核 | – | (HRテクノロジーSBUの一部) |

| SAPIX YOZEMI GROUP | 中学受験(最難関層) | 難関校合格に向けた徹底した指導 | 圧倒的な合格実績とブランド、独自の教材・メソッド | 伝統的な対面指導を重視、デジタル活用は限定的か | 代々木ゼミナールグループ傘下 | – |

| 早稲田アカデミー | 中学・高校受験(難関層) | 「本気でやる子を育てる」 | 対面での熱血指導、競争心を煽る仕組み、高い合格実績 | オンライン校の開設、ハイブリッド指導の推進 | – | 289億円 / 6.4% (24/3期) [63, 64] |

| 明光ネットワークジャパン | 補習・進学(小中高) | 「“やればできる”の記憶をつくる」 | 全国規模のFC網と運営ノウハウ、個別指導のパイオニア | DX推進による教室運営効率化、オンライン個別指導 | – | 186億円 / 7.2% (23/8期) [65, 66] |

| 東京個別指導学院 | 補習・進学(小中高) | 「やればできるという自信」を育む | 1対1または1対2の個別指導、手厚いホスピタリティ | DXによる教室運営効率化、オンライン指導 | ベネッセグループ傘下としてのシナジー追求 67 | 221億円 / 7.2% (25/2期) 67 |

(注) 業績は各社の直近の通期決算(連結)を参照。売上高は百万円単位を億円に丸めて記載。

分析の要点:

- ナガセは、映像コンテンツという強力な資産を軸に、M&Aによってスポーツ事業という新たな柱を加え、総合教育グループへの道を歩んでいる 62。

- リクルートは、テクノロジーとマーケティングを武器に、既存の価格体系とサービスモデルを破壊するディスラプターとして市場を席巻している。

- SAPIXと早稲田アカデミーは、難関校受験というセグメントに特化し、対面指導の価値を最大化することで高いブランド力と収益性を維持している。

- 明光ネットワークジャパンと東京個別指導学院は、それぞれFCと直営という異なるモデルで個別指導市場の拡大を牽引。今後はDXによる生産性向上が成長の鍵となる。特に東京個別指導学院は、親会社であるベネッセの教材やデータとのシナジーをどう生み出すかが注目される 67。

第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項

今後3~5年で、学習塾業界の勝者と敗者を分ける要因

これまでの分析を統合すると、今後の学習塾業界における勝敗を分ける要因は、以下の4点に集約される。

- AIと人間の最適な協業モデルの構築: AIを単なる効率化ツールとして導入するだけでなく、AIの得意なこと(個別最適化、データ分析)と人間の得意なこと(動機付け、コーチング、非認知能力の育成)を明確に定義し、両者を効果的に組み合わせた独自の指導モデルを構築できるか。

- 優秀なコーチング人材の育成と確保: 講師の役割がティーチャーからコーチへとシフトする中、高度なコーチングスキルを持つ人材をいかに育成し、リテンションできるかが、サービス品質と顧客満足度を左右する最大の差別化要因となる。

- 「受験」依存からの脱却: 少子化で縮小する受験市場だけに依存せず、社会人リスキリングやSTEAM教育といった成長領域に事業ドメインを拡張し、収益源を多様化できるか。

- データ駆動型経営への転換: 勘や経験に頼った運営から脱却し、学習データや顧客データを活用して、指導の改善、マーケティングの最適化、経営判断の迅速化を実現できるか。

これらに対応できず、旧来の知識伝達型のビジネスモデルに固執する企業は、たとえ現在大手であっても、徐々に競争力を失い「敗者」となる可能性が高い。

我々が取るべき戦略:機会と脅威への対応

この市場で成功するためには、マクロ環境と競争環境から導出される機会(Opportunity)を最大限に活用し、脅威(Threat)を最小化する戦略的ポジショニングが求められる。

- 捉えるべき機会(Opportunity):

- 社会人リスキリング市場: DX化を背景に急拡大しており、学習塾のコアコンピタンスを活かせる最大の成長機会。

- STEAM/プログラミング教育市場: 大学入試改革と保護者の意識変化により、確実な需要増が見込める。

- GIGAスクールエコシステム: 学校データとの連携や、自治体・学校へのサービス提供(BtoG)という新たなビジネスモデルの可能性。

- 備えるべき脅威(Threat):

- 少子化による市場縮小: 既存の学齢人口市場におけるパイの奪い合い激化。

- 異業種からのディスラプション: リクルート(スタディサプリ)に代表される、テクノロジーと資本力を持つ企業の攻勢。

- AIチューターのコモディティ化: 高性能なAI学習ツールが低価格で普及し、基礎学力指導の価値が相対的に低下するリスク。

これらの分析に基づき、「既存事業のプレミアム化」と「新規事業領域への進出」を同時に進める「両利きの経営」を目指すべきである。具体的には、既存の受験・補習市場では、AIとコーチングを融合させた「ハイブリッド・プレミアム」モデルで高付加価値・高単価路線を追求し、収益基盤を固める。同時に、その収益を成長ドメインである「社会人リスキリング」と「STEAM教育」に戦略的に再投資し、第二、第三の収益の柱を育成する。

戦略的オプションの評価

考えられる戦略的オプションを評価し、最適な組み合わせを検討する。

| 戦略オプション | 市場魅力度 | 自社適合性 | メリット | デメリット | 成功確率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 事業拡大(社会人リスキリング) | ◎ | ○ | 高成長市場、高いARPU、既存ノウハウの活用 | 新たな顧客層へのマーケティング、法人営業体制の構築が必要 | 高 |

| 事業拡大(STEAM/プログラミング) | ◎ | ○ | 高成長市場、受験市場との連携 | 専門的な指導者の確保、教材開発への投資が必要 | 高 |

| 事業転換(EdTechプラットフォーマー化) | ○ | △ | 高い利益率、スケーラビリティ | 莫大な開発投資、リクルート等の巨大IT企業との直接競合 | 低 |

| M&A(同業他社の買収) | △ | ○ | シェア拡大、規模の経済 | 縮小市場での消耗戦、システム統合の困難さ | 中 |

| 提携(EdTech企業とのアライアンス) | ○ | ◎ | 迅速な技術導入、低リスク | 利益率の低下、パートナーへの依存 | 高 |

最終提言とアクションプランの概要

最終提言:『AIコーチングを核とした既存事業のプレミアム化』と『M&Aによる社会人リスキリング市場への迅速な参入』を両輪とする、ハイブリッド成長戦略を推進する。

この戦略は、短期的な収益基盤の強化と、長期的な成長エンジンの獲得を両立させる最も合理的かつ成功確率の高い選択肢である。

アクションプラン概要:

- フェーズ1:基盤構築(初年度)

- 既存事業: 全校舎に標準AI教材(atama+等)を導入するパイロットプログラムを開始。講師全員を対象とした「コーチング研修」を実施。

- 新規事業: M&A専門チームを組成し、社会人リスキリング領域(特にDX/AI研修に強みを持つ企業)の買収ターゲットをリストアップし、デューデリジェンスを開始。

- KPI: AI教材利用率、コーチング研修受講率、M&A候補リスト数。

- フェーズ2:実行と展開(2年目)

- 既存事業: パイロットプログラムの成果を検証し、AIコーチングモデルを全社展開。ARPUの改定を実施。

- 新規事業: M&Aを実行。買収先企業とのPMI(Post Merger Integration)プロセスを開始し、シナジー創出計画を策定。

- KPI: 全社ARPU、生徒継続率、M&A完了、PMI進捗率。

- フェーズ3:統合と成長(3年目以降)

- 既存事業: 蓄積された学習データを活用し、指導モデルをさらに高度化。

- 新規事業: 買収先企業のノウハウとブランド・教室網を組み合わせ、社会人向けプログラムを全国展開。

- KPI: LTV/CAC比率、社会人事業売上高および利益貢献、全社売上高成長率。

必要リソース:

- 人材: データサイエンティスト、デジタルマーケター、M&A専門家、法人営業担当者の採用・育成。

- 資金: AI教材・LMS導入費用、M&A実行資金、PMI関連費用。

- 組織: 全社的な変革を推進するための、経営層直轄のDX推進プロジェクトチームの設置。

第12章:付録

引用文献

- 学習塾・予備校市場に関する調査を実施(2021年) | ニュース …, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2783

- 学習塾業界の動向およびM&Aについて | M&A・事業承継なら経営承継支援, https://jms-support.jp/column/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E5%A1%BE%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%EF%BD%8D%EF%BC%86a%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

- 塾業界の現状と今後の展望|市場規模やトレンド、生き残る方法は? – トライプラス, https://fc.try-plus.com/?p=column_22

- 【矢野経済研究所プレスリリース】教育産業市場に関する調査を実施(2024年) 2023年度の教育 … – ドリームニュース, https://www.dreamnews.jp/press/0000306008/

- 2024年版 教育産業白書 | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/market_reports/C66110100

- 教育産業全体の市場規模、2024年は0.7%増…7分野で成長 – リシード, https://reseed.resemom.jp/article/2025/10/16/11908.html

- 学習指導要領の変化によって大学入試も変わる? – エデュコン教材制作, https://educon.jp/column-text/10114/

- 教育費が大幅増、私立中受験料など影響…総務省の家計調査 – リセマム, https://resemom.jp/article/2024/04/08/76709.html

- GIGAスクール構想の進展と 情報教育の充実について – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20211217-mxt_kyoikujinzai01-000034755_04.pdf

- LTVとCACで塾集客の“ムダ”を見える化する!数字でつくる販促戦略の地図 – 塾エイド, https://jukuaid.com/posts/hansoku_ltv_cac

- 国策としてのGIGAスクール構想の更なる推進, https://www.mext.go.jp/content/20250318-mxt_shuukyo01-000040908_01.pdf

- GIGAスクール構想の成果と課題, https://www.nii.ac.jp/event/upload/20240621-6_terashima.pdf

- GIGAスクール構想の 成果と課題について – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20230612-mxt_jogai01-000030057_005.pdf

- 教育格差解消をめざす「スタディクーポン事業」が葛飾区で実施 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000082214.html

- 塾代補助制度で学びの扉を開く|自治体別事例とその効果を紹介, https://senyou.the-issues.jp/blog/%E5%A1%BE%E4%BB%A3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%81%AE%E6%89%89%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E5%88%A5%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%82%92%E8%A7%A3%E8%AA%AC

- 学習塾に使える助成制度やヒント – 一般社団法人 全国PTA連絡協議会, https://zen-p.net/ts/s121.html

- 子どもの放課後の未来 – ~学童保育の現状と課題, https://www.jri.co.jp/file/report/other/pdf/7879.pdf

- 20年の「学童クラブ待機児童数減少」は、共働き世帯にとって朗報か? | 大和総研, https://www.dir.co.jp/report/column/20210322_010622.html

- 保護者へのSTEAM教育に関する意識調査結果発表、最も関心が高い …, https://edtechzine.jp/article/detail/3269

- STEAM教育で「自ら学び、成績も上がる」!zunŌwの実践で保護者, https://presswalker.jp/press/75401

- いま注目のEdTech(エドテック)業界を解説!市場規模や現状、課題をご紹介 – Wantedly, https://www.wantedly.com/companies/sejuku/post_articles/934754

- アダプティブラーニング市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析 – データリソース, https://www.dri.co.jp/auto/report/lucintel/250313-adaptive-learning-market-report-trends.html

- 2025年最新|LMSシステム 市場規模と成長予測を徹底分析 – 株式会社ユイコモンズ, https://www.uicommons.co.jp/topics/a347

- eラーニング市場に関する調査を実施(2020年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2404

- VRを教育に活用!メリットから活用事例、導入 … – XR CLOUD, https://xrcloud.jp/blog/articles/business/6166/

- メタバースを学校教育で活用するメリットや事例を紹介, https://transcosmos-meta.jp/column/336/

- 個人情報保護に関する学習塾におけるガイドライン, https://www.jja.or.jp/wp-content/uploads/2018/02/c2ba8921a54a797ad616127601abebba.pdf

- 事業概要 幼児教室、学習塾の経営 従業員数 約 60 人 プライバシーマーク取得 あり 保有個人データ件数 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/08025-20.pdf

- 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理, https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240626_shiryou-1syuuseigo.pdf

- 資料2, https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/other/meeting1/doc/20160827fukuoka_shiryou2.pdf

- 【景表法違反】「学習塾に対する措置命令相次ぐ」の記事をアップしました。, https://kigyouhoumu-soleil.jp/news/20230309/

- 学習塾業界における事業活動の適正化に関する自主基準, https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/houshi/03061801/014.pdf

- 事業者向けコンプライアンス(特定商取引法)講習会 – 大阪府, https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/1770/rejume.pdf

- 【2023年】学習塾経営の時流・経営戦略, https://kyouiku-keiei.funaisoken.co.jp/mail_magazine/%E3%80%902023%E5%B9%B4%E3%80%91%E5%AD%A6%E7%BF%92%E5%A1%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%AE%E6%99%82%E6%B5%81%E3%83%BB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%88%A6%E7%95%A5/

- 塾業界の市場規模と展望は?塾側から見た2023年の傾向とトレンド | BITCAMPUS, https://t-bitcampus.com/blog/juku-shijou/

- 教育事業の価値創造 | ベネッセレポート2019 | 投資家(IR)情報 | 株式会社ベネッセホールディングス, https://www.benesse-hd.co.jp/ja/ir/library/ar/2019/education.html

- スタディサプリは塾との併用がおすすめ?どちらかだけの方が良い?, https://study-campaign.com/2128

- スタディサプリの評判の真相とは?本当に成績が上がるのか口コミを徹底調査!, https://terakoya.ameba.jp/b00000097/a000001223/

- 塾経営はなぜ厳しい?生き残りと成長する為のスキル・集客法 | BITCAMPUS, https://t-bitcampus.com/blog/jukukeiei-kibishii/

- 教育DX・教育データ利活用の現状と展望 – 国立教育政策研究所, https://www.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/sympo_r06_02/pdf/shiryou_B.pdf

- 教育ビッグデータとは? 重要視される背景やメリット、事例を紹介 – SKYMENU Cloud, https://www.skymenu.net/media/article/3113/

- 中学受験の塾選びで失敗しない8つのポイント|通塾メリットも解説 | Try Column, https://www.kobekyo.com/column/juniorhighexam-juku-howtochoose/

- 【中学受験の塾選び】中学受験経験者が語る「大手4大進学塾の効果的な選び方」, https://xn--u9jwg7dyfm49t3cd8zao40b.jp/ouendan/tyuugakujyuken/2354/

- 【独自調査】塾選びは口コミ重視!月謝・教材費・講座費のリアルデータ公開 – StudySearch, https://study-search.jp/columns/2129

- 塾選びの決め手は「立地」! 子どもに合う塾を探すなら「講師力」にも注目 お子さまの塾探しをサポートする【塾探しの窓口】が 全国の保護者に独自調査を実施 | 合同会社プラスワン – アットプレス, https://www.atpress.ne.jp/news/431777

- 現在塾に通う中学3年生保護者の約46%が「もっと早く塾に通わせたら良かった」と回答, https://jyuke-labo.com/research/juku-service-chu3/

- 現在通塾している中学2年生保護者の56%が早期通塾を推奨!塾選びの情報源と塾に求めるニーズも明らかに。 | 株式会社エンライクのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000107104.html

- 【最新版】学習塾のAI活用完全ガイド|教材・進捗管理・集客まで解説, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/gakushujuku-ai/

- 塾にICT教育を導入する必要性は?ICTの概要や事例・メリット・デメリットを解説, https://nyutai.bpsinc.jp/column/1660/

- 【2025】atama+とは?特徴や活用メリットを解説 | DX/AI研究所, https://ai-kenkyujo.com/artificial-intelligence/atama-plus/

- AI教材「atama+」を四国地方大手学習塾の寺小屋グループに導入 ~数学・英語の集団指導で全中学生徒に提供~ | atama plus株式会社, https://corp.atama.plus/news/2462/

- ティエラコム、atama plusが提供するタブレット型AI教材『atama+』を導入 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000037602.html

- AI×人のベストミックスで教育を新しく「atama+」 – スマートIoT推進フォーラム, https://smartiot-forum.jp/iot-val-team/iot-case/case-atama-plus

- 「コエテコ byGMO」が船井総合研究所と共同で『2025年 子ども向け情報教育市場規模調査』を実施 – GMOインターネットグループ, https://group.gmo/news/article/9536/

- 2024年プログラミング教育市場は、前年比114.5%の253億円超え – GMOインターネットグループ, https://group.gmo/news/article/9019/

- 市場が急拡大する子供向けのプログラミングスクール!課題は講師不足 – M&A all, https://ma-all.net/column/programming-school-for-children_ma/

- 学習塾の数の推移を徹底分析!経営者が押さえるべき業界トレンド|ICT教材eboard(イーボード), https://info.eboard.jp/blog/20241227_36.html

- リスキリングとは? 実施する5つのステップと成功事例・取り組むコツ – 株式会社グロービス, https://gce.globis.co.jp/column/what-is-reskilling-5-steps-success-stories-and-tips/

- リスキリング事例14選!国内外の企業の取り組みまとめ | Reskilling.com(リスキリングドットコム), https://reskilling.com/article/9/

- 国内外の企業が取り組むリスキリングの事例集。個人でリスキリングに取り組む事例も。, https://techgardenschool.com/blog/reskilling-company

- 学習塾・スクールビジネスにおける業界再編, https://kyouiku-keiei.funaisoken.co.jp/mail_magazine/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E5%A1%BE%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%86%8D%E7%B7%A8/

- 株式会社ナガセ 2025年3月期 決算説明会資料 – 東進, https://www.toshin.com/nagase/ir/img/irPdfs/683534aa69337.pdf

- 早稲田アカデミー – フィスコ, https://www.fisco.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/FISCO/waseda-ac20240618.pdf

- 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結), https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250509/20250509537713.pdf

- IRライブラリー|IR情報|株式会社東京個別指導学院(TKG), https://www.tkg-jp.com/ir/ir-library/

- DeepResearch追加指示.txt

- 【業界研究】学習塾業界のトレンド情報~2023年調査版 – 販促の大学, https://hansokunodaigaku.com/keiei_post/9336/

- 調査の結果|特定サービス産業動態統計調査(METI/経済産業省), https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/result-2.html

- 多様化する学童保育事業の今後 – みずほリサーチ&テクノロジーズ, https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2023/pdf/mhrt04_children.pdf

- 学習塾売上高ランキング – 塾講師ナビ, https://jukunavi.com/guide/ranking/

- 塾での活用シーン|教育データの見える化ならヨリソル, https://www.yorisoar.com/scene/juku

- 塾 (学習塾)業界のM&A動向 昨今の事業買収・売却の事情やM&A事例を紹介, https://www.ma-cp.com/about-ma/industry/education/3/