スキルの新代謝:AI時代を勝ち抜くリスキリング・エコシステムと事業戦略

- 第1章:エグゼクティブサマリー

- 第2章:市場概観(Market Overview)

- 第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

- 第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

- 第5章:顧客需要の特性分析(Customer Demands & Segmentation)

- 第6章:バリューチェーンとエコシステム分析

- 第7章:AIの影響とインパクト(Deep Dive)

- 第8章:業界の内部環境分析(Internal Environment Analysis)

- 第9章:主要トレンドと未来予測

- 第10章:主要プレイヤーの戦略分析

- 第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項

- 第12章:付録

第1章:エグゼクティブサマリー

本レポートの目的と調査範囲

本レポートは、日本のリスキリング業界における持続可能な成長戦略策定を目的とし、市場構造、競争環境、顧客需要、そしてAIがもたらす破壊的変化といった多岐にわたる要因を包括的に分析するものである。深刻な労働力不足、AIによるスキルの急速な陳腐化、キャリア自律の必要性の高まりという構造的変化の渦中にある当業界において、企業が競争優位を確立し、持続的成長を遂げるための戦略的示唆を提示する。調査範囲は、日本およびグローバルの市場動向、マクロ環境(PESTLE)、業界構造(Five Forces)、顧客セグメント、バリューチェーン、AIのインパクト、主要プレイヤーの動向に及ぶ。

最も重要な結論

本分析を通じて、リスキリング業界が直面する市場の現状と将来性に関して、以下の3つの結論が導き出された。

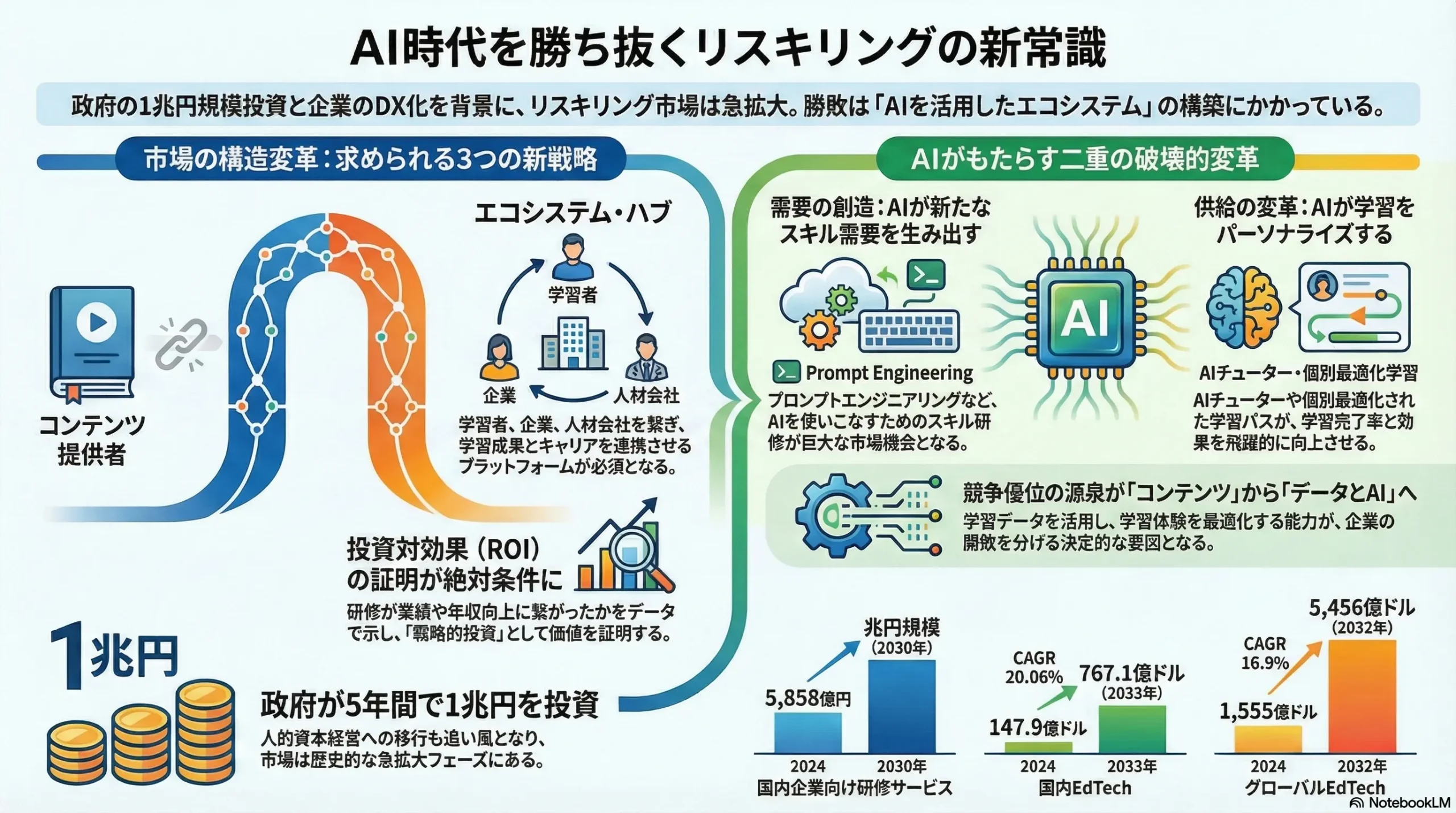

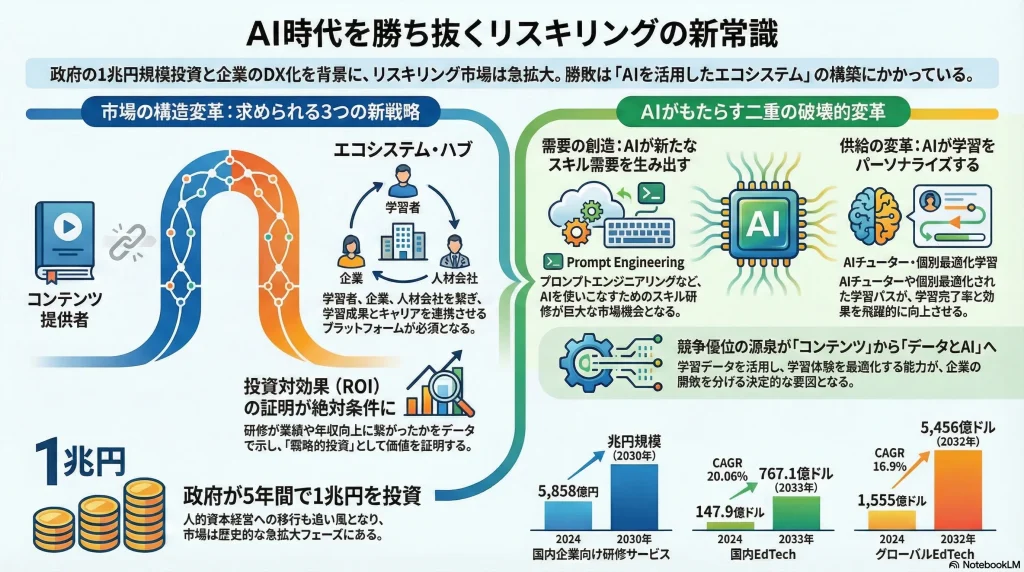

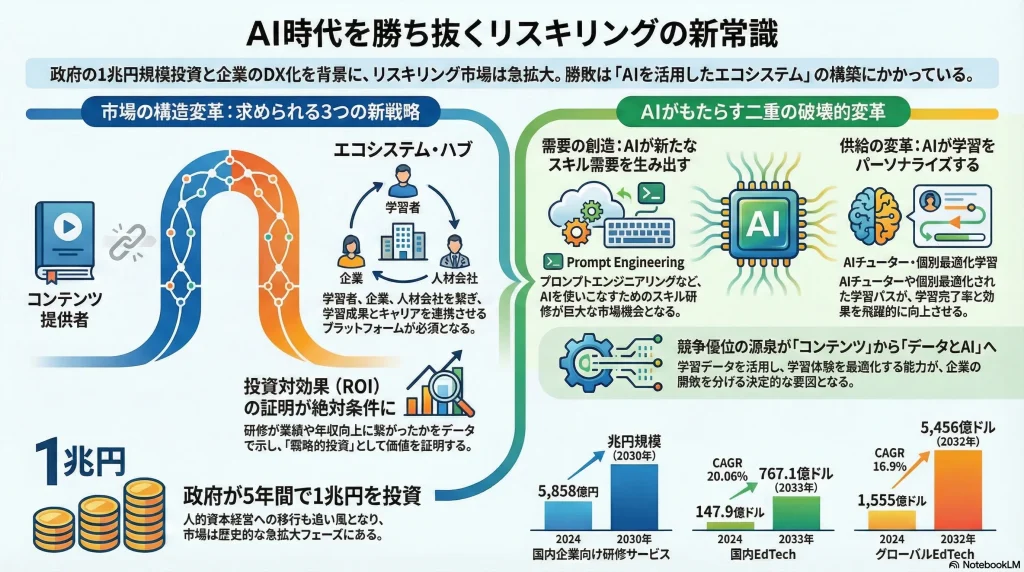

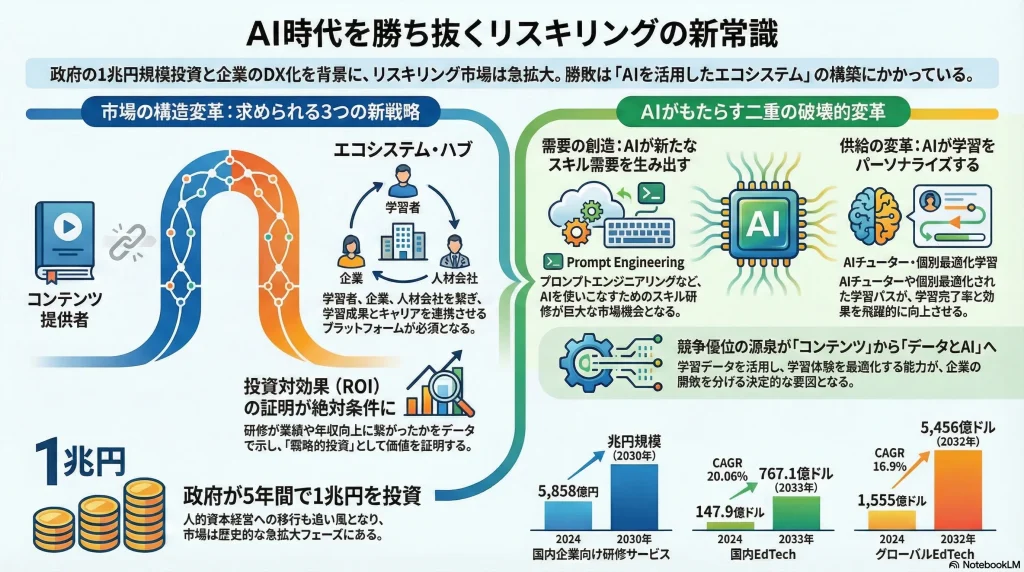

- 市場のパラダイムシフト:エコシステムへの移行

日本のリスキリング市場は、政府による5年間で1兆円規模の投資 1 と、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)化という強力な追い風を受け、歴史的な急拡大フェーズにある。しかし、その裏側では異業種からの参入が相次ぎ、競争は激化の一途を辿っている。この環境下で、従来の「学習コンテンツの提供」という単一機能のビジネスモデルは急速に陳腐化しつつある。勝敗を分けるのは、学習成果の可視化(デジタルバッジ等)とキャリア連携(採用・配置)を核とした、学習者、企業、人材紹介会社を繋ぐ「学習-キャリア連携エコシステム」を構築・主導できるか否かである。 - AIによる二重の破壊的変革

AIは、リスキリング業界にとって二重の破壊的インパクトをもたらす。第一に、生成AIは既存スキルを陳腐化させると同時に、AI活用やプロンプトエンジニアリングといった新たなスキル需要を爆発的に創出する「需要創造エンジン」として機能する 3。第二に、AIはアダプティブ・ラーニングやAIチューターを通じて教育のパーソナライズと効率を飛躍的に向上させ、教育の「供給方法」を根本から変革する 5。この需要と供給の両面にわたる変革へ迅速かつ的確に対応する能力が、将来の市場におけるリーダーシップを決定づける。 - 価値証明(ROI)の絶対的な重要性

企業(BtoB)および個人(BtoC)の双方が、学習投資に対して具体的な成果、すなわち投資対効果(ROI)を厳しく求める傾向が強まっている。法人顧客は生産性向上や離職率低下といった業績への貢献を、個人顧客は昇進や年収向上といったキャリアへの直接的なリターンを期待している。学習の成果をデータに基づき定量的に証明し、具体的なキャリアパスに接続する能力こそが、価格競争から脱却し、高い顧客生涯価値(LTV)を実現するための競争優位の源泉となる。

事業戦略上の主要な推奨事項

上記の結論に基づき、リスキリング市場で持続的な成功を収めるため、以下の4つの戦略的アクションを推奨する。

- エコシステム・ハブ戦略の推進

単なるコンテンツプロバイダーから脱却し、学習者、企業人事、人材紹介会社を繋ぐプラットフォーム(ハブ)としての地位を確立する。その核となるのは、信頼性の高い学習データとスキル証明(オープンバッジ)である。これらを活用し、スキルベースの採用・配置と連動したサービスを構築することで、エコシステムにおける不可欠な存在を目指す。 - AI主導の学習体験(LX)への集中投資

競争優位の源泉を「保有コンテンツの量」から「AIによる学習体験の最適化能力」へと明確にシフトさせる。具体的には、AIによる個人のスキルギャップ診断、パーソナライズされた学習パスの自動推薦、24時間対応のAIチューター機能の開発に経営資源を集中投下し、学習完了率と顧客満足度を飛躍的に向上させる。 - BtoBtoCモデルの確立

安定した収益基盤となる法人契約(BtoB)を基軸としながら、従業員個人の自律的な学習(BtoC)を促進するハイブリッドモデルを構築する。企業が費用を負担し、従業員がプラットフォーム上で自身のキャリア目標に合わせて自由に学習内容を選択できる仕組みを提供することで、企業のエンゲージメント向上と個人のキャリア自律を同時に支援する。 - ROI証明ソリューションの開発

学習データと企業の業績データ(生産性、エンゲージメントスコア、離職率等)や個人のキャリアデータ(昇進、年収増)を連携させ、学習の投資対効果(ROI)を可視化する分析ツールやコンサルティングサービスを開発・提供する。これにより、「コスト」と見なされがちな研修を、明確なリターンを伴う「戦略的投資」として位置づける。

第2章:市場概観(Market Overview)

日本およびグローバルのリスキリング市場規模と予測

リスキリング市場は単一の統計として存在するのではなく、「企業向け研修サービス」「eラーニング」「EdTech」「自己啓発」といった複数の関連市場が重複・連携して形成されている。各市場の動向を統合的に把握することが、全体像を理解する上で不可欠である。

国内市場

日本の企業向け研修サービス市場は、堅調な成長を続けている。矢野経済研究所の調査によれば、2024年度の市場規模は事業者売上高ベースで5,858億円(前年度比4.6%増)に達すると推計されている 7。この成長は、新人研修需要の拡大に加え、人的資本経営への関心の高まりが企業の教育投資を刺激していることが背景にある 7。

eラーニング市場も拡大しており、2022年度には3,735億円に達した 8。2023年度は一時的な微減が見込まれるものの、2024年度には再び成長軌道に戻り、3,693億5,000万円と予測されている 9。市場の内訳を見ると、法人向けのBtoB市場が1,140億円(前年度比6.0%増)と成長を牽引する一方、個人向けのBtoC市場は2,550億円(同3.8%減)と伸び悩んでおり、法人需要の力強さが際立っている 9。

さらに、岸田政権が表明した5年間で1兆円規模の「人への投資」政策 1 が強力な追い風となり、市場は今後加速度的に拡大すると見られている。矢野経済研究所は、国内の企業向け人材育成サービス市場が2030年には現在の数千億円規模から兆円規模に拡大する可能性があると予測している 1。

グローバル市場

グローバル市場はさらに巨大であり、成長率も高い。世界の企業向け研修サービス市場は2023年時点で2,671億米ドル(約37.5兆円)に達している 11。eラーニング市場は2022年に3,993億米ドルと評価され、2032年までには1兆米ドル規模に達すると予測されている(CAGR 14%) 12。より広範なEdTech(教育×テクノロジー)およびスマートクラスルーム市場は、2024年に1,555億米ドルと評価され、2032年までに5,456億米ドルに成長する見込みである(CAGR 16.9%) 13。

また、個人の自己啓発(Personal Development)市場もグローバルで着実に成長しており、2024年の467億米ドルから2032年には695億米ドルに達すると予測されている(CAGR 5.10%) 14。

これらのデータを総合すると、リスキリング関連市場は国内外で巨大な成長ポテンシャルを持つことが確認できる。特に、テクノロジーを活用した学習形態(eラーニング、EdTech)がグローバルな成長を牽引しており、日本の市場もこの潮流に追随していくと考えられる。

| 市場セグメント | 最新市場規模(年度/出典) | 市場規模予測(年度/出典) | CAGR(%/出典) | 主要ドライバー |

|---|---|---|---|---|

| 国内企業向け研修サービス | 5,858億円 (2024年度) 7 | 兆円規模 (2030年) 1 | – | 人的資本経営、新人研修需要 |

| 国内eラーニング (BtoB) | 1,140億円 (2023年度) 9 | 堅調に推移 9 | – | DX推進、リスキリング需要 |

| 国内eラーニング (BtoC) | 2,550億円 (2023年度) 9 | 減少基調 9 | – | 学習者数の伸び悩み |

| 国内EdTech | 147.9億ドル (2024年) 15 | 767.1億ドル (2033年) 15 | 20.06% 15 | 教育DXの加速、GIGAスクール構想 |

| グローバルEdTech | 1,555億ドル (2024年) 13 | 5,456億ドル (2032年) 13 | 16.9% 13 | eラーニング需要、教育部門への投資増 |

| グローバル自己啓発 | 467億ドル (2024年) 14 | 695億ドル (2032年) 14 | 5.10% 14 | メンタルヘルス意識向上、デジタル学習の普及 |

| 国内ビジネスコーチング | 300億円 (2019年) 16 | 700億円以上(潜在) 16 | 56% (2015-19年) 16 | 1on1の普及、Well-being経営 |

市場セグメンテーション分析

顧客別

- BtoB(法人向け): 市場成長の主要エンジン。特に、人的資本経営の情報開示が義務化されたことを受け、大企業を中心に教育投資が活発化している 7。DX推進や次世代リーダー育成といった経営課題に直結した研修需要が高い。

- BtoC(個人向け): キャリア自律意識の高まりを背景に一定の市場は存在するものの、BtoB市場ほどの安定性や成長率には欠ける 9。転職や副業、昇進など、具体的なキャリア目標を持つ層が中心顧客となる。

- BtoG(政府・自治体向け): 経済産業省や厚生労働省が主導する補助金・助成金事業を通じて形成される特殊な市場。政策動向に大きく左右されるが、大規模な予算が動くため、重要な収益機会となりうる 10。

提供形態別

- eラーニング(LMS, LXP): 市場の主流であり、特にSaaS(Software as a Service)型が中心。富士キメラ総研によると、国内のLMS市場(SaaS型・パッケージ型合計)は2026年度に約156.5億円規模に成長する見込みである 20。

- 対面研修: コロナ禍で一時縮小したが、新人研修やリーダーシップ研修など、インタラクティブなコミュニケーションが重視される分野で需要が回復している 7。

- ブートキャンプ: プログラミングやデータサイエンスなど、特定の専門スキルを短期間で集中的に習得する形態。高い学習効果と転職支援をセットにすることで、高価格帯でも強い需要がある。特に、ローコード/ノーコード開発プラットフォーム市場の急成長(2028年に2,701億円と予測 21)は、関連ブートキャンプの需要を押し上げる要因となる。

- コーチング/メンタリング: 1on1形式で個別の課題解決やキャリア形成を支援する。日本のビジネスコーチング市場は2019年時点で300億円程度と、米国の約1.6兆円市場に比べてまだ小さいが、潜在的な成長性は非常に高いと見られている 16。

学習分野別

- デジタル/IT: DX推進の波に乗り、プログラミング、サイバーセキュリティ、クラウド技術などの分野が最も需要が高い。

- AI/データサイエンス: 生成AIの登場により、AI活用、データ分析、機械学習関連のスキル需要が爆発的に増加している 1。

- ビジネススキル: 従来からのリーダーシップ、マーケティング、財務などの分野も根強い需要があるが、AIの登場により、これらのスキルもAIを活用する前提でのアップデートが求められている。

- GX(グリーン・トランスフォーメーション)関連: 今後の成長分野として注目される。サステナビリティ経営やカーボンニュートラルに関する知識・スキルへの需要が高まりつつある。

主要な市場成長ドライバーと阻害要因

市場成長ドライバー

- 政府の強力な支援策: 5年間で1兆円規模の投資方針 1 や、教育訓練給付金 19、各種助成金 10 など、政府によるリスキリング推進策が需要を直接的に創出している。

- 人的資本経営への移行: 2023年3月期からの有価証券報告書における人的資本情報の開示義務化 7 により、企業は人材育成への投資を「コスト」ではなく「企業価値向上のための投資」として捉えるようになり、研修予算の拡大に繋がっている。

- 深刻な人手不足とDX人材の内部育成: 少子高齢化による労働人口の減少と、激化するDX人材獲得競争を背景に、多くの企業が外部採用だけでなく、既存社員を再教育して内部から人材を育成する方針へシフトしている 2。

- 技術革新の加速: AIをはじめとする技術革新のスピードが速まることで、既存のスキルが陳腐化するサイクルが短縮化している。これにより、個人も企業も継続的な学習(Lifelong Learning)の必要性に迫られている 22。

市場阻害要因

- 企業の研修予算の変動性: 研修費用は、景気後退局面において企業が最初に削減を検討する経費の一つであり、マクロ経済の動向に市場が左右されるリスクがある。

- 学習文化の未浸透: 厚生労働省の調査によると、自己啓発を自主的に実施している労働者の割合は約34%で横ばいとなっており 24、学習意欲を持つ層は依然として一部に限られている。学習をしない層へのアプローチが課題である。

- 効果測定の困難さ: 研修の成果を定量的に測定し、事業貢献度(ROI)として示すことは依然として難しく、投資判断の障壁となっている。

- 競合激化による価格圧力: 参入障壁の低下に伴いプレイヤーが増加し、特に汎用的なコンテンツ領域では価格競争が激化。顧客単価の下落が収益性を圧迫する可能性がある 9。

業界の主要KPIベンチマーク分析

リスキリング業界、特にSaaSモデルでサービスを提供する事業者の成功を測る上で、以下のKPIが重要となる。

- 学習完了率: 従来のeラーニングの完了率は平均5-15%と非常に低い水準にあったが、学習コンテンツを短時間に分割するマイクロラーニングの導入で82%、AIによるパーソナライズで最大90%まで改善可能というデータがある 26。学習完了率は顧客満足度とサービス継続率に直結するため、極めて重要な指標である。この数値の低さは、単にコンテンツを提供するだけでは価値が生まれず、学習を完遂させるための仕組みがいかに重要であるかを示している。

- 継続率: 顧客がサービス利用を継続する割合。サブスクリプションモデルの収益安定性を測る上で不可欠な指標。

- 顧客獲得コスト (CAC): 新規顧客を1人(1社)獲得するためにかかったマーケティングおよび営業コスト。

- 顧客生涯価値 (LTV): 1人の顧客が契約期間全体を通じて企業にもたらす総利益。LTVは「平均顧客単価 ÷ 解約率」で算出されることが多く、継続率の高さがLTVを直接的に向上させる。

SaaSビジネスにおいては、事業の健全性を示すユニットエコノミクスの指標として「LTV / CAC > 3」が一般的なベンチマークとされている 27。つまり、顧客1人の獲得コストの3倍以上の生涯価値を生み出せている状態が、持続可能な成長の目安となる。

このKPI間の関係性を考慮すると、事業戦略上の重要な示唆が浮かび上がる。CACを抑えるマーケティング施策は重要だが、それ以上にLTVを高めることが事業の安定成長に繋がる。そしてLTVは継続率に、継続率は学習完了率と学習効果の実感に大きく依存する。したがって、事業戦略上、マーケティング投資と同等、あるいはそれ以上に、学習完了率を高めるためのプロダクト開発(UX改善、AIチューター、コミュニティ機能など)への投資が、持続的な収益性確保のために不可欠であると結論付けられる。

第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

リスキリング業界を取り巻くマクロ環境は、複数の要因が複雑に絡み合い、事業機会とリスクを同時に生み出している。PESTLEフレームワークを用いて、これらの要因を体系的に分析する。

政治(Politics)

政府の政策は、リスキリング業界にとって最も直接的かつ強力な追い風となっている。岸田政権は「新しい資本主義」の柱として「人への投資」を掲げ、5年間で1兆円という大規模な予算をリスキリング支援に投じる方針を表明した 1。この国家的なコミットメントは、市場全体の期待感を醸成し、企業の投資意欲を刺激している。

具体的な支援策も多岐にわたる。

- 経済産業省は、転職を前提とした個人の学び直しを支援する「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」を推進しており、キャリア相談からリスキリング、転職までを一体的に支援する事業者に対し、受講者一人あたり平均24万円、最大で受講料の7割超を助成する枠組みを設けている 10。

- また、AIやデータサイエンスなど第4次産業革命に対応したスキル習得を目的とする「第四次産業革命スキル習得講座認定制度(Reスキル講座)」では、認定講座の受講料の最大70%が国から還付される 18。

- 厚生労働省は、働く人の主体的な能力開発を支援する「教育訓練給付制度」を管轄しており、専門実践教育訓練では受講費用の最大70%(年間上限56万円)が支給されるなど、個人の自己投資を後押ししている 19。

戦略的インプリケーション(So What?):

政府の政策動向は事業機会に直結する。これらの補助金・助成金の対象となる講座の認定を積極的に取得することは、価格競争力を高め、顧客への訴求力を強化する上で極めて重要である。また、複雑な申請手続きを代行・サポートするサービスを提供することで、付加価値を生み出し、顧客満足度を向上させることができる。一方で、政策は変更されるリスクも伴うため、特定の助成金に過度に依存しない、自律的な収益モデルの構築も同時に進める必要がある。

経済(Economy)

経済環境は、企業の投資意欲と個人の学習意欲の両面に影響を与える。

- 人手不足と内部育成へのシフト: 深刻な労働力不足と採用市場の激化を背景に、多くの企業が外部からの人材獲得だけでなく、既存社員のスキルを再開発する「内部育成」へと投資の軸足を移している 2。これは、自社の事業内容を熟知した人材を育成できるメリットがあり 23、リスキリングサービスの安定的な需要基盤となっている。

- 人的資本経営の潮流: 2023年3月期から有価証券報告書での人的資本情報の開示が義務化されたことは、市場に大きなインパクトを与えた 7。これにより、教育研修費は単なるコストではなく、企業の持続的成長を示す重要な投資指標として、投資家や株主から評価される対象となった。この流れは、特に大企業において、体系的な人材育成や教育予算の拡大を促進している。

- 景気変動リスク: 一方で、企業の研修予算は景気後退局面で削減されやすい性質を持つ。世界経済の不確実性や国内景気の変動は、企業の投資マインドを冷え込ませ、市場の不安定要因となりうる。

戦略的インプリケーション(So What?):

法人顧客に対しては、リスキリングを単なる「福利厚生」や「コスト」としてではなく、生産性向上、イノベーション創出、離職率低下に直結する「戦略的投資」として位置づけ、そのROIを具体的に提示する提案力が不可欠となる。景気変動に左右されにくい、企業の根幹的な課題解決に貢献するソリューションを提供することが、持続的な関係構築の鍵となる。

社会(Society)

社会構造や価値観の変化が、リスキリングの必要性を根本から後押ししている。

- キャリア観の変容: 「人生100年時代」という言葉が浸透し、従来の単線的なキャリアパスは過去のものとなった。終身雇用の崩壊と労働市場の流動化が進む中で、個人が自らのキャリアを主体的に設計する「キャリア自律」の意識が急速に高まっている 23。これにより、企業主導の研修だけでなく、個人の自己投資による学習市場が拡大している。

- ジョブ型雇用への移行: 職務内容(ジョブディスクリプション)を明確に定義し、その遂行能力に基づいて人材を評価・処遇する「ジョブ型雇用」への移行が進んでいる。この変化は、学歴や社歴といった属性よりも「どのようなスキルを保有しているか」を重視するスキルベースの社会への転換を意味し、学習成果の客観的な証明(デジタルバッジ等)の価値を飛躍的に高める。

- DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の推進: 多様な背景を持つ人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できる組織を作るため、全従業員に対して公平な学習機会を提供することの重要性が認識されている。

戦略的インプリケーション(So What?):

個人向け(BtoC)サービスでは、単にスキルを教えるだけでなく、キャリアカウンセリングやコーチング、学習者同士のコミュニティ機能といった「キャリア形成全体を支援する」包括的なアプローチが求められる。法人向け(BtoB)サービスでは、多様な従業員のレベルやニーズに対応できる、パーソナライズされた幅広い学習コンテンツの提供が不可欠となる。

技術(Technology)

テクノロジーの進化は、リスキリングの「何を学ぶか」と「どう学ぶか」の両面を根底から変革している。

- EdTechの進化: 学習管理システム(LMS)は、より個人の学習体験に最適化されたLXP(Learning Experience Platform)へと進化している。LXPは、社内外の多様な学習コンテンツを統合し、個人の興味やキャリア目標に基づいてコンテンツを推薦するなど、より能動的な学習を促進する。

- AIの全面的な導入: AIは業界のゲームチェンジャーである。個人の理解度に応じて学習パスを最適化するアダプティブ・ラーニング、24時間質問に答えるAIチューター、教材やテスト問題を自動生成するコンテンツ生成AIなど、教育のあらゆるプロセスにAIが導入され、パーソナライズ、効率化、コスト削減を劇的に進展させている 6。

- 学習形態の多様化: スマートフォンの普及を背景としたマイクロラーニング(短時間学習)、没入感の高い学習体験を提供するVR/AR活用研修など、テクノロジーを活用した新しい学習手法が次々と登場し、学習のハードルを下げている。

戦略的インプリケーション(So What?):

技術革新への迅速な追随は、企業の生存に不可欠な条件である。特にAIの活用は競争優位の核となるため、自社での技術開発能力を保有するか、あるいは先進的な技術を持つ外部パートナーとの戦略的提携を積極的に模索する必要がある。技術を駆使して、いかに効果的で魅力的な学習体験を設計できるかが問われる。

法規制(Legal)

法規制や標準化の動向が、事業運営の基盤を左右する。

- 個人情報保護法: 学習履歴、スキル評価、キャリア情報といった機微な個人データを活用するビジネスモデルにおいては、個人情報保護法の遵守と、厳格なデータガバナンス体制の構築が事業の信頼性を担保する上で絶対的な前提となる。

- スキル証明の標準化: 学習成果を証明するデジタルバッジ(オープンバッジ)は、その信頼性と相互運用性が鍵となる。IMS Global Learning Consortium(現1EdTech)などが定める技術標準に準拠することで、発行したバッジが社内外で広く通用する「通貨」としての価値を持つようになる。

- 職業安定法: 学習後のキャリアマッチングや転職支援サービスを提供する際には、職業安定法に基づく許認可の要件を遵守する必要がある。

戦略的インプリケーション(So What?):

顧客からの信頼を獲得するためには、法規制を遵守するだけでなく、プライバシー保護とデータセキュリティに対する高い倫理観と透明性を示すことが不可欠である。データを安全に活用し、本人の同意に基づいた上で付加価値(例:最適なキャリアパスの推薦)を生み出す仕組みを構築することが、競合との差別化に繋がる。

環境(Environment)

環境問題への意識の高まりが、新たなスキル需要を創出している。

- GX(グリーン・トランスフォーメーション)人材需要: 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた企業のGXへの取り組みが本格化する中で、再生可能エネルギー、サステナビリティ経営、ESG投資、環境法規などに関する専門知識を持つ人材の需要が高まっている。

- SDGsと企業経営の統合: 持続可能な開発目標(SDGs)を経営戦略に統合する企業が増える中で、全社員がサステナビリティに関する基本的なリテラシーを身につける必要性が生じている。

戦略的インプリケーション(So What?):

GXは、DXに次ぐ巨大なリスキリング市場となる可能性を秘めている。現時点ではまだ黎明期にあるため、早期にGX関連分野で高品質な学習コンテンツや資格認定プログラムを開発・提供することで、市場における先行者利益を獲得できる戦略的機会が存在する。

第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

リスキリング業界の収益性と競争の力学を理解するため、マイケル・ポーターのFive Forcesモデルを用いて業界構造を分析する。結論として、当業界は複数の強い圧力が働く、構造的に収益を上げにくい「厳しい」業界であり、明確な戦略的ポジショニングがなければ生き残りは困難である。

売り手の交渉力:中程度

売り手とは、研修コンテンツやプラットフォームを提供する上で必要な資源の供給者を指す。

- 著名な講師・専門家: 特定分野で圧倒的な知名度と実績を持つトップ講師やインフルエンサーは、高い集客力とブランド価値を持つため、交渉力は非常に強い。彼らを確保できるかどうかが、講座の魅力を大きく左右する。しかし、多くのビジネススキルやITスキルの分野では、代替可能な専門家が多数存在するため、全体としての影響は限定的である。

- 高品質なコンテンツ制作会社: プロフェッショナルな映像制作や教材開発を行う企業は、品質面で価値を提供するが、企業の研修部門による内製化や、近年ではAIを活用したコンテンツ生成 36 も可能になっており、売り手としての交渉力は相対的に低下しつつある。

- LMS/LXPプラットフォームベンダー: 特にCornerstone 20 やSAP SuccessFactorsなどのグローバルで高いシェアを持つ外資系大手ベンダーは、多機能で拡張性の高いプラットフォームを提供している。一度導入すると、学習データの移行や従業員の再トレーニングに伴うスイッチングコストが高くなるため、既存顧客に対する交渉力は比較的強い。

戦略的インプリケーション(So What?):

特定のスター講師への過度な依存は、コスト増や離脱リスクを伴う。自社ブランドの下で講師を育成・プロデュースする仕組みを構築することや、AIを活用したコンテンツ内製化能力を高めることが、コストコントロールと安定供給の観点から重要となる。

買い手の交渉力:強い

買い手、すなわち法人顧客と個人顧客の交渉力は、業界の収益性に最も大きな影響を与える要因の一つである。

- 法人顧客 (BtoB): 多数の研修事業者やeラーニングプラットフォームからサービスを選択できるため、立場は非常に強い。価格に対する要求が厳しいだけでなく、自社の特定の課題に合わせたプログラムのカスタマイズ、そして何よりも学習効果の客観的な証明(ROI)を厳しく求める。効果が不明瞭なサービスは容易に切り替えられる。

- 個人顧客 (BtoC): インターネット上で価格や評判を容易に比較できる。さらに、YouTubeなどで提供される無料の学習コンテンツの品質が向上しているため、有料サービスに対する価格感度は非常に高い。学習成果が自身のキャリア(転職、昇進、収入増)に直接結びつくかどうかをシビアに判断する。

戦略的インプリケーション(So What?):

買い手の強い交渉力に対抗し、適正な価格を維持するためには、明確な差別化が不可欠である。①特定分野における他社を凌駕する専門性とコンテンツ品質、②学習効果をデータで証明するROI分析能力、③強力な学習者コミュニティやキャリアサポートによる高いスイッチングコストの構築、といった戦略が有効となる。

新規参入の脅威:中~高程度

リスキリング市場の成長性に惹かれ、多様なプレイヤーが新規に参入しており、脅威は増大している。

- 参入障壁: 従来、コンテンツ開発やプラットフォーム構築には多額の初期投資が必要だったが、クラウドサービスやSaaSツールの普及により、技術的な参入障壁は以前よりも低下している。

- 異業種からの参入:

- IT企業: ヤフーが「Yahoo! テックアカデミー」を開設したように 37、技術力とブランド力を持つIT企業が自社のノウハウを活かして参入するケースが増えている。

- 人材紹介会社: 既存の企業・求職者ネットワークを活かし、「リスキリングから転職まで」を一気通貫で提供するモデルは非常に強力であり、既存の教育事業者にとって最大の脅威となりうる。

- コンサルティングファーム: 企業の経営課題解決の一環として、DX人材育成などの研修サービスを提供する動きを強めている。

- 大学・専門学校: 政府のリカレント教育推進策を背景に、社会人向けの専門講座を拡充している。公的な教育機関としての信頼性を武器に、有力な競合相手となりうる。

戦略的インプリケーション(So What?):

既存の教育事業者は、単なるコンテンツ提供だけでは、顧客基盤や独自の強みを持つ異業種からの参入者に対抗できない。自社のコアコンピタンス(例:長年培った教育メソッド、手厚い学習者サポート体制)を再定義し、それを軸にした独自の価値提案を強化する必要がある。特に、「学習からキャリアへの接続」というバリューチェーンの最終段階において、人材紹介会社との戦略的提携または競合が今後の焦点となる。

代替品の脅威:高い

有料のリスキリングサービスは、常に多種多様な代替品との競争に晒されている。

- 多様な学習手段: 書籍、無料のオンライン動画(YouTube、MOOCsの一部)、業界カンファレンスやセミナー、ポッドキャスト、社内でのOJT(On-the-Job Training)、さらには副業やプロボノ活動を通じた実務経験など、スキルを習得するための代替手段は極めて豊富に存在する。

- コストとアクセシビリティ: これらの代替品の多くは、無料または非常に低コストでアクセス可能である。特に、専門家が発信する質の高い無料コンテンツの増加は、有料サービスへの支払いを躊躇させる大きな要因となっている。

戦略的インプリケーション(So What?):

有料サービスとして顧客に選ばれ続けるためには、代替品では得られない明確な付加価値を提供することが絶対条件である。具体的には、①個人の目標に合わせて最適化された体系的な学習パス、②学習の挫折を防ぎ、モチベーションを維持する専門家による伴走サポート(コーチング、メンタリング)、③社内外で通用する信頼性の高い学習成果の証明(デジタルバッジ等)、④同じ目標を持つ学習者と繋がり、切磋琢磨できるコミュニティ機能、などが挙げられる。

業界内の競争:高い

業界には多数のプレイヤーがひしめき合い、競争は非常に激しい。

- 多数の競合: 大手の総合eラーニング事業者(例:NetLearning, Schoo)、特定の技術分野に特化したブートキャンプ(例:TECH CAMP)、コンサルティングファーム系の研修部門、人材サービス企業(例:リクルート、パーソル)など、多様な背景を持つプレイヤーが乱立している 9。

- 競争軸の多様化: 激しい価格競争が存在する一方で、コンテンツの品質、講師の質、サポート体制の充実度、キャリア支援の実績、ブランドイメージなど、多軸での競争が展開されている。

- 二極化の進行: この厳しい競争環境は、業界の収益構造を「高付加価値型」と「規模追求型」に二極化させる。買い手の交渉力と代替品の脅威が高い市場では、中途半端なポジショニングの企業は淘汰されやすい。生き残る道は二つに一つである。一つは、高価格でも顧客が支払う価値を認める、専門性の高いブティック型のサービス(例:転職保証付きのブートキャンプ、エグゼクティブコーチング)を提供する戦略。もう一つは、テクノロジー(特にeラーニングとAI)を徹底的に活用して限界費用を限りなくゼロに近づけ、低価格で圧倒的な数のユーザーを獲得することで収益を上げる、規模追求のプラットフォーム戦略である。

戦略的インプリケーション(So What?):

事業戦略を策定する上で、自社がどちらの方向を目指すのかを明確に定める必要がある。「高コストな対面研修を、競合に合わせて低価格で提供する」といった戦略なき中途半端なアプローチは最も危険である。自社の強みと経営資源を冷静に分析し、どちらの戦略的ポジションで戦うのかを決定することが、持続的成長の第一歩となる。

第5章:顧客需要の特性分析(Customer Demands & Segmentation)

リスキリング市場の顧客は、大きく法人(BtoB)と個人(BtoC)に大別され、それぞれが異なるニーズ、課題、そして購買決定要因(KBF: Key Buying Factor)を持つ。これらの顧客セグメントを深く理解することが、効果的なプロダクト開発とマーケティング戦略の基盤となる。

法人顧客(BtoB)のセグメント分析

法人顧客のニーズは、企業規模や産業、そして育成対象の階層によって大きく異なる。

企業規模別

- 大企業(従業員1,001名以上):

- ニーズ・課題: 体系的な人材育成制度の一環としてリスキリングを位置づけている。キャリア開発研修の実施率は高く、56%から65%に達する 38。主な導入目的は、全社的なDX推進、次世代リーダー・経営幹部の育成(サクセッションプラン)、そして人的資本経営に関する情報開示への対応である 7。

- 導入目的: 新入社員にはビジネスマナーやコミュニケーション 39、中堅社員にはリーダーシップや部下育成 39、管理職には人事評価や組織マネジメント 39 といった、階層別の育成ニーズが明確に存在する。

- 中小・ベンチャー企業:

- ニーズ・課題: 大企業に比べ、計画的なOFF-JT(Off-the-Job Training)の実施率は低い傾向にある 40。人材育成に割ける予算や時間に限りがあるため、より即時性・実用性の高いスキル習得を求める。特定分野のスキル不足を補うための即戦力化や、複数業務をこなせる多能工的な人材の育成が主な目的となる。

- 導入目的: 新規事業立ち上げに必要なデジタルマーケティングスキル、業務効率化のためのITツール活用スキルなど、事業課題に直結した研修への関心が高い。

KBF(Key Buying Factor:購買決定要因)

法人顧客がリスキリングサービスを選定する際に重視する要因は、以下の4点に集約される。

- 学習効果の可視化とROI: 最も重要な要因。「研修を実施した」という事実だけでなく、受講者のスキルがどう向上し、それがどのように業務パフォーマンスや組織全体の生産性向上に繋がったのかを、データに基づいて定量的に示すことが強く求められる。

- カスタマイズ性: 自社の事業戦略や特定の職務内容、従業員のスキルレベルに合わせて、研修コンテンツや学習パスを柔軟に設計・変更できること。既成のパッケージを提供するだけでなく、伴走しながら最適なプログラムを共創するパートナーシップが評価される。

- 既存システムとの連携: 人事情報システム(HRIS)や既存のLMS/LXPとのシームレスな連携は、運用負荷を軽減する上で不可欠である。シングルサインオン(SSO)によるログインの簡素化や、学習履歴データの人事評価システムへの自動同期などが求められる。

- 手厚い伴走サポート: 導入して終わりではなく、学習の進捗管理、受講者からの問い合わせ対応、モチベーション維持のための定期的なフォローアップなど、学習を確実に成果に繋げるための運営サポート体制が重視される。

個人顧客(BtoC)のセグメント分析

個人顧客の学習動機は、年代やキャリアステージによって大きく異なる。

年齢層・目的別

- 20代~30代(キャリア形成・転換層):

- ニーズ: 転職やキャリアアップを目的としたリスキリングへの意欲が最も高い世代。日経の調査では、20代、30代の5割以上がリスキリングに取り組んでいる 41。特に20代は「昇進・昇給」を目的とする割合が54%と高く 42、学習が直接的な経済的リターンに繋がることを期待している。

- 学習分野: プログラミング、データサイエンス、デジタルマーケティング、語学など、市場価値の高い専門スキルの習得に関心が集まる。

- 40代~50代(キャリア維持・深化層):

- ニーズ: 現職でのパフォーマンス向上や、役職の変化(管理職への昇進など)に対応するためのスキルアップが主な目的となる。また、「自己成長」や「精神的な満足感」を動機とする割合も増加する 42。

- 課題: 学習の障壁として「時間の確保が難しい」と回答する割合が他の世代より高く 42、効率的で柔軟な学習方法へのニーズが強い。

KBF(Key Buying Factor:購買決定要因)

個人顧客がサービスを選択する際の決定要因は以下の通りである。

- キャリアへの直結度: 学習したスキルが、具体的なキャリアパス(希望企業への転職、副業案件の獲得、社内での昇進など)にどう繋がるかが最も重視される。転職支援サービスやポートフォリオ作成支援の有無が大きな差別化要因となる。

- 価格と柔軟性: 自身の予算内で受講できるかという費用対効果。また、仕事や家庭と両立できるよう、時間や場所を選ばずに学習できるオンライン完結型の柔軟性が高く評価される。

- コミュニティ機能とメンターの質: 学習を継続する上での孤独感は大きな挫折要因である。同じ目標を持つ仲間と交流できるコミュニティや、技術的な疑問やキャリアの悩みを気軽に相談できるメンターの存在が、学習継続の鍵を握る 43。

- 評判と実績: 卒業生の転職実績や、第三者機関による口コミ・レビューが、信頼性を判断する上で重要な情報源となる。

学習者のペルソナ:継続の動機と挫折の要因

学習を成功させる人と挫折する人の間には、明確な違いが存在する。

- 学習を継続できる動機:

- 内発的動機: 「学びそのものが楽しいと感じる」ことが、継続の最も強力なドライバーである(リモラボ調査で60.7%) 44。

- 明確な目標: なぜ学ぶのかという「明確な目標設定」ができている人は、困難に直面しても学習を続けやすい(挫折経験者の70.1%が重要だと回答) 44。

- 成果の実感: 学習を通じて自身の成長やスキルの向上が実感できること。小さな成功体験の積み重ねがモチベーションを維持する 45。

- 挫折する主な要因:

- モチベーションの低下 (62.9%): 学習の目的を見失ったり、成果が感じられなかったりすることで、やる気が失われることが最大の原因である 43。

- 自己管理の困難さ (51.5%): 計画的に学習を進める自己管理ができない 46。

- 時間の不足 (45.0%): 仕事や家庭が忙しく、学習時間を捻出できない 43。

- 上達が感じられない (39.2%): 努力しているにもかかわらず、成長を実感できない 46。

- 孤独感: 一人で学習を進める中で、疑問を解決できずに孤立してしまう。

これらの分析から、リスキリング事業の成功は、単に優れた「学習コンテンツ」を提供することだけでは達成できないことが明らかである。顧客が本当に求めているのは、コンテンツを含みつつも、モチベーション維持の仕組み、進捗の可視化、仲間との繋がり、キャリアへの接続といった要素が統合された、包括的な「学習体験(Learning Experience)」である。したがって、競争優位性を築くためには、インストラクショナルデザインの知見に基づき、学習者が挫折することなく目標を達成できるような学習体験全体を設計・提供する能力への投資が不可欠となる。

| 顧客セグメント | 主なニーズ・課題 | 導入・学習目的 | KBF(Key Buying Factor) | 効果的なアプローチ |

|---|---|---|---|---|

| BtoB-大企業 | 体系的人材育成、人的資本開示 | DX推進、次世代リーダー育成 | ROIの可視化、カスタマイズ性、既存システム連携 | 経営課題に紐づけた体系的プログラムの共同設計、効果測定レポートの提供 |

| BtoB-中小企業 | 即戦力化、多能工化、予算・時間不足 | 特定スキルの習得、業務効率化 | コストパフォーマンス、即時性、導入の容易さ | 短期間・低コストで導入可能なパッケージ、助成金活用サポート |

| BtoC-20/30代 | キャリアアップ、転職、収入増 | 市場価値の高い専門スキル習得 | キャリアへの直結度、価格、コミュニティ・メンター | 転職支援サービスとの連携、卒業生コミュニティの運営、実績の公開 |

| BtoC-40/50代 | 現職でのスキル維持・向上、自己成長 | 管理職スキル習得、学び直し | 学習の柔軟性(時間・場所)、効率性、信頼性 | マイクロラーニングの提供、専門家によるコーチング、著名講師による講座 |

第6章:バリューチェーンとエコシステム分析

リスキリング事業の価値創造プロセスを理解するために、バリューチェーン分析とエコシステム分析を行う。これにより、価値がどこで生まれ、業界構造がどのように変化しているかを明らかにする。

バリューチェーン分析

リスキリング事業のバリューチェーンは、コンテンツの企画から最終的なキャリアへの接続まで、一連の活動の連鎖として捉えることができる 47。

- コンテンツ企画・開発:

- 活動内容: 市場のスキル需要(特にAI、DX、GX等の最新トレンド)を分析し、学習目標を定義し、教材(動画、テキスト、演習問題)を企画・開発する。

- 価値の源泉: ここでの価値は、コンテンツの品質、鮮度、実践性にある。業界の第一人者や著名な専門家を講師として起用すること、そして学習科学(インストラクショナルデザイン)に基づいた効果的な教材設計が、学習効果を左右する。

- プラットフォーム構築・運用:

- 活動内容: 学習コンテンツを配信し、学習者の進捗を管理するためのLMS/LXPを構築・運用する。

- 価値の源泉: プラットフォームの安定性、使いやすさ(UI/UX)、機能性が価値となる。アダプティブ・ラーニング機能、コミュニティ機能、モバイル対応など、優れた学習体験を提供するプラットフォームは、顧客のエンゲージメントを高める。

- マーケティング・集客:

- 活動内容: ターゲット顧客(法人・個人)に対してサービスの認知度を高め、リードを獲得し、契約に繋げる。BtoBではソリューション営業、BtoCではデジタルマーケティングが中心となる。

- 価値の源泉: 効率的な顧客獲得(低いCAC)が収益性の鍵を握る。企業の課題解決事例や個人の成功事例を発信し、信頼性を高めることが重要。

- 学習提供・サポート:

- 活動内容: 実際に学習者にコンテンツを提供し、学習プロセスを支援する。単なる動画配信に留まらず、メンターやコーチによる質問対応、定期的な進捗確認、学習者同士の交流促進(コミュニティ運営)などが含まれる。

- 価値の源泉: このプロセスは学習完了率を左右する核心部分である。手厚い伴走サポートは、学習者のモチベーションを維持し、挫折を防ぐ上で決定的な役割を果たす。代替品である無料コンテンツとの最大の差別化要因となる。

- 学習成果の評価・証明:

- 活動内容: テスト、課題、プロジェクト等を通じて学習者のスキル習得度を評価し、その成果を客観的に証明する手段(修了証、デジタルバッジ等)を発行する。

- 価値の源泉: 証明の信頼性と通用性が価値となる。特に、国際標準規格に準拠したオープンバッジは、学習成果を社内外のキャリア機会に繋げるための「ポータブルな証明書」として価値が高い。

- キャリアマッチング・配置:

- 活動内容: 習得したスキルや学習履歴データを基に、企業内での最適な人材配置や、外部の求人とのマッチングを支援する。

- 価値の源泉: 学習の最終的なROIを実現するプロセス。学習者に具体的なキャリアアップの機会を提供し、企業にはスキルに合致した人材を供給することで、エコシステム全体の価値を最大化する。

このバリューチェーン分析から、競争優位は単一のプロセスではなく、チェーン全体の連携、特に「④学習サポート → ⑤成果の証明 → ⑥キャリアマッチング」という後半のプロセスをいかにシームレスに連携させ、一気通貫の価値を提供できるかにかかっていることがわかる。

エコシステム分析

現代のリスキリング業界は、単一の事業者が価値を独占するリニアなバリューチェーンから、複数のプレイヤーが相互に連携し、価値を共創する「学習-キャリア連携エコシステム」へと構造的に変化している。

エコシステムへの進化

従来の「教育事業者 → 学習者」という一方向的な関係は、以下のような多角的なネットワークへと進化している。

- 学習者(個人): スキルを習得し、キャリアアップを目指す。

- 企業(人事・事業部門): 従業員のスキルを向上させ、組織能力を高める。また、スキルを保有する人材を採用する。

- 教育事業者: 高品質な学習プログラムとサポートを提供する。

- 人材紹介会社: スキルを保有する人材と、それを求める企業をマッチングする。

- 政府・自治体: 助成金や政策を通じて、エコシステム全体の活性化を促進する。

このエコシステムにおいて、中心的な役割を果たすのが「データ」である。学習履歴、スキル評価、職務経歴、企業の求人要件といったデータが、各プレイヤー間で安全かつスムーズに連携することで、エコシステム全体の効率と価値が向上する。例えば、教育事業者が発行したオープンバッジ(スキル証明データ)を、学習者が人材紹介会社に提示し、企業がそのデータを採用選考に活用するといった流れが生まれる。

この構造変化は、業界の勝者を定義し直す。単に優れたコンテンツを持つだけでは不十分であり、このエコシステムの中心に位置し、データの流れをコントロールする「ハブ」となることが、業界の支配的地位を築くための鍵となる。LinkedInがプロフェッショナル・ネットワークにおけるハブとなったように、リスキリング業界においても、学習とキャリアのデータを統合し、ネットワーク効果を最大化させたプラットフォームが、最も大きな価値を享受することになる。

戦略的インプリケーション(So What?):

事業戦略の最終目標は、単なるeラーニング事業者になることではなく、この「学習-キャリア連携エコシステム」の中心的なプラットフォーム(ハブ)になることとすべきである。そのために、以下の2つの戦略が極めて重要になる。

- 標準化の推進: オープンバッジなど、業界標準となりうるスキル証明の仕組みを積極的に採用・推進し、自社プラットフォームが発行する証明書の価値と流動性を高める。

- アライアンス戦略: 自社で全ての機能を持つことにこだわらず、他プレイヤー(特に人材紹介会社やHR-Tech企業)とのAPI連携を積極的に進め、データの相互活用を通じてエコシステム全体の価値を高める。これにより、自社プラットフォームをエコシステムの不可欠なインフラとして位置づける。

第7章:AIの影響とインパクト(Deep Dive)

AIはリスキリング業界を根底から揺るがす最も重要なメガトレンドである。その影響は、①求められるスキル(需要面)、②教育の手法(供給面)、③ビジネスモデル、という3つの側面に及び、業界の競争ルールを根本的に書き換える。

需要面(求められるスキル)へのインパクト

AI、特に生成AIの急速な普及は、労働市場におけるスキル需要の構造を劇的に変化させている。

- 陳腐化するスキル:

生成AIは、大量のデータを学習し、要約、分析、提案といった業務で高い能力を発揮する 3。これにより、従来人間が行っていた定型的なライティング、情報収集・整理、単純なパターンに基づくコーディングといった「作業」は大幅に自動化される 3。これらのスキルのみに特化した研修市場は、需要が減少し、縮小するリスクに直面する。 - 新たに創出・変容するスキル需要:

一方で、AIは新たなスキル需要を爆発的に生み出している。- AI活用・共存スキル: 全てのビジネスパーソンにとって必須となるのが、生成AIを「副操縦士(Copilot)」として使いこなし、自らの業務の生産性や創造性を向上させるスキルである。特に、AIに的確な指示を与えるプロンプトエンジニアリングは、その中核となるスキルであり、関連市場は2030年に20億ドル以上 48、2033年には40億ドル 4 に達すると予測されるなど、巨大な市場ポテンシャルを持つ。

- AI開発・運用スキル: AIモデルそのものを開発・運用・保守する、より高度な技術スキル。ソフトウェアエンジニアには、従来の開発スキルに加え、AIツールを使いこなす能力や、ビジネス側を技術面で牽引する上流の設計能力が求められる 50。

- AI倫理・ガバナンススキル: AIの利用に伴う情報漏洩 51 やバイアス、著作権などのリスクを理解し、倫理的かつ安全な利用を推進するためのガバナンスを構築するスキル。サイバーセキュリティ担当者には、AI活用の利益とリスクを評価し、社内管理を行う能力が不可欠となる 50。

- 人間ならではの創造的スキル: AIによって「作業」が自動化されることで、人間の役割はより創造性の高い領域へとシフトする 3。課題発見、戦略的思考、複雑な問題解決、共感に基づくコミュニケーションといった、AIには代替困難なヒューマンスキルの重要性が一層高まる。

戦略的インプリケーション(So What?):

AI関連スキルの研修コンテンツを、市場のどのプレイヤーよりも速く、かつ高品質で提供することが、短期的な競争優位を確立する上で極めて重要である。特に、対象者が最も広い「AI活用・共存スキル」は最大の市場機会であり、経営層から現場担当者まで、階層別の実践的なプログラムを提供することが求められる。

供給面(教育手法・コンテンツ)へのインパクト

AIは教育の提供方法そのものをパーソナライズし、効率化する。

- AIによるアダプティブ・ラーニング:

AIが学習者一人ひとりの理解度、解答スピード、誤答パターンなどをリアルタイムで分析し、その個人に最適化された学習コンテンツや問題を提供する 5。これにより、画一的な教育ではこぼれ落ちていた学習者をサポートし、学習効果を最大化するとともに、挫折率を大幅に低下させることが可能となる。 - AIチューター/AIメンター:

24時間365日、学習者の質問に対して即座に対話形式で回答し、個別フィードバックを提供する 6。これにより、従来は高コストで一部の受講者にしか提供できなかった個別指導を、圧倒的な低コストでスケールさせることが可能になる。ハーバード大学の研究では、適切に設計されたAIチューターが学習効果を従来の2倍以上にしたとの報告もある 54。また、ある研究では、AIチューターの活用によりスピーキング能力が23%向上し、学習エンゲージメントが31%増加したとの結果も示されている 55。 - AIによる教材コンテンツ生成:

AIは、研修のシラバス、テキスト教材、テスト問題、解説動画のスクリプトなどを自動で生成できる。これにより、コンテンツ開発にかかる時間とコストを劇的に削減する 35。例えば、デジタル・ナレッジ社の「Teacher’s Copilot」は教材作成時間を最大70%削減 36、Classi社の「英文法自動作問」は制作時間を24%、費用を38%削減した実績がある 36。

この供給面での変革は、業界のコスト構造と競争のルールを根本から書き換える。従来、競争優位の源泉は、多大なコストをかけて制作した独自の高品質コンテンツを「保有」することにあった。しかし、AIが「良質な」コンテンツを低コストで生成できるようになると、コンテンツそのものの価値は相対的に低下し、コモディティ化が進む。

新たな競争優位の源泉は、コンテンツそのものではなく、AIを用いて学習プロセスをいかに最適化できるかという能力にシフトする。この最適化は、学習者データに依存する。プラットフォームがより多くの学習者の行動データ(どこでつまずき、どのような解説で理解したか等)を収集・分析するほど、AIはより精度の高いパーソナライズを提供できるようになる。これは強力な「データ・ネットワーク効果」を生み出し、一度先行したプラットフォームが後続を突き放す構造となる。

ビジネスモデルへのインパクト

AIは、新たな収益機会を創出し、競争優位の源泉をシフトさせる。

- 新たなAIサービスの創出:

個人のスキルセット、職務経歴、キャリア目標をAIが総合的に診断し、労働市場の需要と照らし合わせて、その個人の市場価値を最大化するための最適な学習プランとキャリアパスを自動で推薦する「AIキャリアエージェント」のような、高度にパーソナライズされた新サービスが可能になる 57。これは、従来の画一的な研修プログラムとは一線を画す、高付加価値なサービスとなりうる。 - 競争優位の源泉のシフト:

前述の通り、競争優位の源泉は「保有コンテンツの量」から「AIによる学習体験の最適化能力」と「最新スキルへの迅速な対応力」へと決定的にシフトする。大量の学習者データを保有し、それを基にAIモデルを継続的に改善し、より効果的な学習体験を提供し続ける「データとAIのフライホイール」を構築できるかどうかが、長期的な勝敗を分ける。

| 領域 | 具体的なインパクト | 市場機会 | 求められるケイパビリティ | 関連データ/事例 |

|---|---|---|---|---|

| 需要面(求められるスキル) | ・定型スキルの陳腐化 ・AI活用/共存スキルの需要爆増 ・AI倫理、ガバナンススキルの創出 | ・全ビジネスパーソン向けAIリテラシー研修 ・プロンプトエンジニアリング講座 ・AI倫理・ガバナンス研修 | ・最新技術トレンドの迅速な把握 ・実践的なカリキュラム開発能力 ・各業界のユースケースに関する知見 | ・プロンプトエンジニアリング市場:2030年に20億ドル超 48 ・経済産業省「デジタルスキル標準」の見直し 50 |

| 供給面(教育手法) | ・AIによる学習パスの個別最適化 ・24時間対応のAIチューターによる個別指導 ・AIによる教材コンテンツ生成の自動化 | ・学習完了率とエンゲージメントの飛躍的向上 ・個別指導のスケーラブルな提供 ・コンテンツ開発コストと時間の劇的削減 | ・大量の学習データの収集・分析基盤 ・高度なAIモデルの開発・運用能力 ・インストラクショナルデザインの知見 | ・AIチューターで学習効果が2倍以上(ハーバード大) 54 ・教材作成時間を最大70%削減(Teacher’s Copilot) 36 |

| ビジネスモデル | ・AIによるスキルギャップ診断とキャリアパス推薦 ・競争優位が「コンテンツ保有」から「データ活用」へシフト | ・高付加価値な「AIキャリアエージェント」サービス ・データ・ネットワーク効果による市場支配 | ・個人のスキルとキャリアに関するデータ分析能力 ・強力なデータガバナンスとセキュリティ体制 ・AIモデルの継続的な改善サイクル構築 | ・AIスキル診断サービスの登場 57 ・IBMによるAIを活用したスキルギャップ分析 59 |

第8章:業界の内部環境分析(Internal Environment Analysis)

外部環境の変化に対応し、競争優位を築くためには、業界の内部環境、すなわち競争の源泉となる経営資源や、業界自身が抱える人材・生産性の課題を理解することが不可欠である。

VRIO分析:持続的な競争優位の源泉

VRIOフレームワーク(Value: 経済的価値、Rarity: 希少性、Inimitability: 模倣困難性、Organization: 組織)を用いて、リスキリング業界において持続的な競争優位の源泉となりうる経営資源(リソース)とケイパビリティを分析する 60。

- 高品質な独自コンテンツと著名な講師陣:

- 価値 (Value): 〇 学習者のスキル向上と満足度に直結し、高い価値を持つ。

- 希少性 (Rarity): △ 特定分野のトップ講師は希少だが、多くの分野では代替が可能。

- 模倣困難性 (Inimitability): △ コンテンツ自体は模倣されやすい。講師との独占契約は一時的な障壁にはなる。

- 組織 (Organization): 〇 活用できる。

- 評価: 一時的な競争優位。コンテンツや講師は重要だが、それだけでは持続的な優位性を築くのは難しい。

- 大規模な法人顧客基盤と信頼関係:

- 価値 (Value): ◎ 安定した収益基盤であり、クロスセルやアップセルの機会を提供する。

- 希少性 (Rarity): 〇 大手企業との強固な関係構築には時間と実績が必要であり、希少。

- 模倣困難性 (Inimitability): 〇 長年の取引で築かれた信頼関係や、顧客の組織・課題への深い理解は、新規参入者が容易に模倣できるものではない。

- 組織 (Organization): 〇 活用できる。

- 評価: 持続的な競争優位の可能性。特に大手企業とのエンタープライズ契約は、高いスイッチングコストを生み出し、強力な参入障壁となる。

- 先進的なLMS/LXPプラットフォーム技術とAI活用能力:

- 価値 (Value): ◎ AIによるパーソナライズや優れたUI/UXは、学習効果と継続率を劇的に向上させる。

- 希少性 (Rarity): 〇 高度なAI技術やデータ分析基盤を持つ企業はまだ少ない。

- 模倣困難性 (Inimitability): ◎ 独自のAIアルゴリズムや、それを支える大量の学習者データは、模倣が極めて困難。データ・ネットワーク効果により、先行者がさらに優位になる「勝者総取り」の構造を生む。

- 組織 (Organization): 〇 活用できる。

- 評価: 持続的な競争優位の最も強力な源泉。技術とデータの両輪が、他社にはない学習体験を生み出す。

- 強力な学習者コミュニティとキャリアマッチング機能:

- 価値 (Value): ◎ 学習のモチベーション維持、ネットワーキング機会の提供、そして最終的なキャリア実現という、学習者の根源的なニーズに応える。

- 希少性 (Rarity): 〇 活発で質の高いコミュニティの醸成は容易ではない。

- 模倣困難性 (Inimitability): 〇 一度形成された強力なコミュニティは、ネットワーク効果によって自己増殖し、他社が模倣するのは難しい。

- 組織 (Organization): 〇 活用できる。

- 評価: 持続的な競争優位。コミュニティは学習者をプラットフォームにロックインし、LTVを向上させる。キャリアマッチング機能は、エコシステムのハブとなるための重要な要素である。

この分析から、リスキリング業界における持続的な競争優位は、もはやコンテンツの質だけでは担保されず、「顧客基盤」「テクノロジーとデータ」「コミュニティとエコシステム」という、より模倣困難性の高い無形資産によって築かれることが明らかである。

人材動向:業界自身が求める人材と賃金相場

リスキリングを提供する業界自身もまた、高度な専門人材の獲得競争に直面している。

- 需要が高い専門人材像:

- インストラクショナルデザイナー: 学習科学の知見に基づき、効果的な学習体験を設計する専門家。単なる教材作成者ではなく、学習者のモチベーション維持や行動変容を促すプログラム全体をデザインする役割を担う。

- データサイエンティスト(学習分析): 学習者の行動データを分析し、学習効果の測定、つまずき箇所の特定、アダプティブ・ラーニングのアルゴリズム改善などを行う。

- キャリアコーチ/カウンセラー: 学習者のキャリア相談に応じ、学習計画の策定から転職活動までを伴走支援する。

- エンタープライズ営業: 大企業の経営層や人事部門に対し、人材育成を切り口とした経営課題解決のソリューションを提案する。

- 賃金相場とトレンド:

これらの専門人材、特にデータサイエンティストやAIエンジニアは、IT業界やコンサルティング業界との間で激しい人材獲得競争にあり、賃金水準は高騰している。求人情報を見ると、経験豊富なデータサイエンティストの年収は1,000万円を超えるケースが珍しくなく、中には1,500万円~2,500万円といった求人も存在する 62。インストラクショナルデザイナーという職種は日本ではまだ確立途上だが、関連するUI/UXデザイナーの年収相場は600万円~800万円と、一般的なWebデザイナー(380万円~550万円)よりも高い水準にある 64。

戦略的インプリケーション(So What?):

リスキリング業界の企業は、顧客企業の人材育成を支援すると同時に、自社内の高度専門人材の育成と確保という課題に直面している。魅力的な労働環境の提供や、他業界に見劣りしない報酬制度の設計が、事業成長のための重要な経営課題となる。

労働生産性

リスキリング事業は、提供形態によって生産性の構造が大きく異なる。

- eラーニング化によるスケーラビリティ:

オンライン動画配信を中心としたeラーニングは、一度コンテンツを制作すれば、受講者数が何人増えても追加の限界費用がほぼゼロに近く、極めて高いスケーラビリティを持つ。これにより、労働生産性を飛躍的に向上させることが可能である。 - 「人間による伴走」の価値と生産性のジレンマ:

一方で、プログラミングブートキャンプやコーチングサービスのように、学習効果を最大化するために「人間による手厚い伴走サポート」を付加価値とするビジネスモデルも存在する。これらのサービスは高い顧客満足度と学習完了率を実現するが、講師やコーチの稼働時間に収益が依存するため、スケーラビリティには限界がある。

この「スケール」と「品質」のトレードオフは、業界が抱える根源的なジレンマである。

戦略的インプリケーション(So What?):

このジレンマを解決する鍵は、テクノロジーと人間の最適な役割分担にある。例えば、AIチューターが基本的な質問対応や進捗管理を自動化し、人間のコーチはより高度なキャリア相談やモチベーションのケアに集中するといったハイブリッドモデルが考えられる。AIを人間のコーチの能力を拡張するツールとして活用することで、品質を維持しながら生産性を向上させ、競争優位を築くことが可能となる。

第9章:主要トレンドと未来予測

これまでの分析を踏まえ、今後3~5年でリスキリング業界の主流となるであろう4つの重要なトレンドを予測する。

1. 学習成果の可視化とスキルベース採用の本格的な連動

トレンド:

学習や研修の成果を、従来の「修了証」のような形式的な証明ではなく、具体的なスキル単位でデジタルに証明・可視化する「オープンバッジ」の活用が急速に拡大する 65。IBMや富士通などの先進企業では、すでに社内研修の修了証明やスキル認定にオープンバッジを導入し、社員の学習意欲向上やキャリア開発に繋げている 66。

この動きと並行して、企業の人材マネジメントも、学歴や職歴といった従来の指標ではなく、個人が保有する具体的なスキルに基づいて採用・配置・評価を行う「スキルベース採用(スキルベース組織)」へと移行していく 68。

未来予測:

今後、オープンバッジによって証明されたスキルデータが、企業の採用システムや人事評価システムとAPI連携するのが当たり前になる。学習プラットフォームは単なる教育の場ではなく、個人のスキルを証明し、キャリア機会に繋げるための「スキル・パスポート」発行機関としての役割を担うようになる。この連携が、学習のROIを直接的に可視化し、「学べばキャリアが開ける」というサイクルを加速させる。

2. LXPの普及と社内外の学習コンテンツのシームレスな統合

トレンド:

企業内学習プラットフォームは、管理者が学習を割り当てるトップダウン型のLMS(Learning Management System)から、学習者自身が主導で学びを発見し、体験を共有するボトムアップ型のLXP(Learning Experience Platform)へと進化している 70。LXPは、自社のeラーニングコンテンツだけでなく、外部の優良な動画講座、記事、社内の専門家が持つ暗黙知(OJTノウハウ)など、あらゆる学習リソースを一つのプラットフォームに統合し、AIが個々の従業員に最適なコンテンツを推薦する。

未来予測:

LXP市場は2033年までに874億ドル規模に達すると予測されており(LMSと合算) 70、今後、企業の学習インフラの標準となる。LXPの導入により、「研修は研修、仕事は仕事」という分断が解消される。従業員は、日々の業務で課題に直面した際に、LXPにアクセスして必要な知識をマイクロラーニングで即座に学び、すぐに業務に適用するという、「学習と仕事の融合(Learning in the Flow of Work)」が実現する。

3. 「アンラーニング(学びほぐし)」と「継続的学習(Lifelong Learning)」の重要性の高まり

トレンド:

技術革新のスピードが加速し、スキルの陳腐化が急速に進む現代において、新しい知識を学ぶ「リスキリング」や「アップスキリング」だけでなく、時代遅れになった既存の知識や成功体験を意図的に棄却する「アンラーニング(学びほぐし)」の重要性が認識され始めている。一度学んで終わりではなく、生涯を通じて学び、変化し続ける「継続的学習(Lifelong Learning)」が、個人と企業の双方にとって不可欠な生存戦略となる。

未来予測:

リスキリングサービスは、単発のスキル習得プログラムから、継続的な学習を支援するサブスクリプション型のサービスへと移行する。個人のスキルポートフォリオを定期的に診断し、陳腐化したスキルや新たに必要となるスキルを特定し、アンラーニングとリスキリングを組み合わせた学習プランを継続的に提供するような、「キャリアのパーソナル・トレーナー」的な役割が求められるようになる。

4. BtoBとBtoCの融合モデル(BtoBtoC)の普及

トレンド:

従来のBtoB(企業が研修を命令)とBtoC(個人が自費で学習)の境界が曖昧になり、両者を融合した「BtoBtoC」モデルが新たな主流となる。これは、企業が費用を負担して従業員に学習プラットフォームへのアクセス権を提供し、従業員はそのプラットフォーム上で、会社から指定された必須研修だけでなく、自身のキャリア目標に合わせて興味のある講座を自由に選択して学べるというモデルである。Udemy Businessなどがこのモデルの代表例である 71。

未来予測:

このモデルは、企業と従業員の双方にメリットをもたらすため、急速に普及する。企業は、従業員の自律的な学習を促進し、エンゲージメントを高めることができる。従業員は、金銭的な負担なく、自身のキャリアの可能性を広げるための学習機会を得られる。学習プラットフォーム事業者は、BtoB契約によって安定した収益基盤を確保しつつ、個々の従業員の利用データ(BtoC的データ)を蓄積し、AIによるレコメンデーション精度を高めることができる。この学習履歴データは、本人の同意のもと、社内外のキャリア機会に活用され、最終的にスキルベース採用のエコシステムへと繋がっていく。

第10章:主要プレイヤーの戦略分析

日本のリスキリング市場は、多様な背景を持つプレイヤーがそれぞれの強みを活かして競争を繰り広げる、ダイナミックな環境にある。ここでは、主要なプレイヤーをタイプ別に分類し、その戦略を比較分析する。

1. 外資系プラットフォーマー(Coursera, Udemy)

世界最大級のオンライン学習プラットフォームであり、豊富なコンテンツとグローバルなブランド力を武器に日本市場でも存在感を高めている。

- 事業戦略とターゲット市場:

- Coursera: スタンフォード大学や東京大学など、世界トップクラスの大学や企業(Google, IBM等)と提携し、権威性の高い講座を提供 73。個人向けの講座販売に加え、法人向けの「Coursera for Business」や政府・大学向けの「Coursera for Government/Campus」を展開し、BtoB、BtoG市場を強化している 74。

- Udemy: 「教えたい人」と「学びたい人」を繋ぐマーケットプレイスモデル。25万以上の膨大な講座数を誇る 75。日本ではベネッセコーポレーションと提携し、法人向け「Udemy Business」を強力に推進 76。BtoBtoCモデルの代表格である。

- 強み(コアコンピタンス):

- 圧倒的なコンテンツ量と多様性: 世界中の実務家や専門家が作成した最先端のコンテンツが常にアップデートされる。

- グローバルブランドと信頼性: 世界的な知名度と、トップ大学・企業との提携による高い信頼性。

- 先進的なプラットフォーム技術: 大量の学習者データを活用したレコメンデーションエンジンや、AI機能(UdemyのAIチューター機能など 75)への投資。

- 弱み:

- コンテンツの品質が玉石混交(特にUdemyの個人向け)。

- 日本の企業文化や特定の業界に特化したコンテンツの不足。

- 手厚い伴走サポートやキャリアコーチングは限定的。

- AI活用戦略:

- 学習履歴に基づく講座のパーソナライズ推薦が中核。

- Udemyは24時間対応のAIチューター機能や、AIによる学習計画作成支援機能を導入し、学習体験の向上に積極的にAIを活用している 75。

2. 国内大手eラーニング事業者(リクルート, ベネッセ等)

長年の教育事業で培ったノウハウと顧客基盤を活かし、日本の市場環境に合わせたサービスを展開する。

- 事業戦略とターゲット市場:

- リクルート: 「スタディサプリ」ブランドで、小中高生向けから社会人向けまで幅広い学習サービスを提供 78。社会人向けには、TOEIC対策の「パーソナルコーチプラン」など、コーチングを組み合わせた高付加価値サービスを展開 79。また、『スタディサプリ 社会人大学院』といった情報誌も発行し、学びの動機付けから支援している 80。

- ベネッセコーポレーション: Udemyの日本における独占的事業パートナーとして、「Udemy Business」の法人営業を強力に展開 76。自社の法人顧客網と営業力を活かし、東京都の「DX人材リスキリング支援事業」を受託 77 するなど、BtoBおよびBtoG市場で大きな存在感を示す。また、全国の自治体と連携した「全国自治体リスキリングネットワーク」を主導している 81。

- 強み(コアコンピタンス):

- 日本の教育市場への深い理解: 日本の学習者や企業のニーズに合致したコンテンツ企画力とサービス設計。

- 強固な顧客基盤と営業網: 長年の事業で築き上げた学校、企業、個人との広範なネットワーク。

- ブランドの信頼性: 「リクルート」「ベネッセ」という、教育・人材領域における高いブランド力と信頼性。

- 弱み:

- 外資系プラットフォーマーと比較した場合の、コンテンツの量やグローバルな最先端技術への追随スピード。

- 自社開発コンテンツへの依存度が高い場合、制作コストや時間がかかる。

- AI活用戦略:

- スタディサプリでは、学習データの分析による個別最適化学習を導入。

- ベネッセはパートナーであるUdemyのAI機能(AIロールプレイ機能など 77)を活用し、顧客に提供している。

3. 特化型ブートキャンプ(TECH CAMP等)

特定の専門分野(主にプログラミング)に特化し、短期間でのスキル習得と転職支援をセットで提供する。

- 事業戦略とターゲット市場:

- TECH CAMP (株式会社div): 「未経験からプロのエンジニアへ」を掲げ、短期集中型のプログラミング教育を提供 82。個人向けの転職コースに加え、企業のDX化を支援する法人研修サービスも展開 83。近年では、経営層向けの「生成AI戦略セミナー」など、トレンドに合わせた新サービスも投入している 84。

- 強み(コアコンピタンス):

- 成果への強いコミットメント: 転職保証制度など、受講生のキャリア実現に強くコミットしたサービス設計。

- 手厚いメンターサポート: 学習中のつまずきを解消し、モチベーションを維持するための徹底した伴走サポート体制。

- 実践的なカリキュラム: 現場で即戦力となることを目指した、極めて実践的なカリキュラム。

- 弱み:

- 高価格帯であるため、ターゲット層が限定される。

- 講師やメンターといった人的リソースへの依存度が高く、事業のスケーラビリティに課題がある。

- 特定分野に特化しているため、市場の需要変化に対するリスクがある。

- AI活用戦略:

- 現時点では、AIを教育手法に積極的に活用しているというよりは、AI関連スキル(生成AI活用など)を「教えるコンテンツ」として提供する戦略が中心。

4. 人材サービス系・コンサルティングファーム系

既存事業とのシナジーを活かし、リスキリング市場に参入。

- 事業戦略とターゲット市場:

- 人材サービス系: 人材紹介や派遣事業の顧客基盤を活かし、登録者や派遣スタッフにリスキリング機会を提供。学習後のキャリアを直接支援できる強みを持つ。

- コンサルティングファーム系: 企業のDXコンサルティングや経営課題解決の一環として、人材育成プログラムを提供する。戦略立案から実行(人材育成)までを一気通貫で支援できる。

- 強み(コアコンピタンス):

- 既存事業とのシナジー: 人材サービス系は「キャリア」、コンサル系は「経営課題」という、リスキリングの目的(出口)に直接繋がるドメイン知識と顧客接点を持つ。

- 弱み:

- 教育コンテンツの開発や、効果的な学習体験を設計するインストラクショナルデザインの専門ノウハウが不足している場合がある。

- AI活用戦略:

- AIを活用したスキルマッチングや、コンサルティングにおけるデータ分析などでAIを活用しているが、教育プロセス自体へのAI導入は発展途上。

| プレイヤータイプ | 事業戦略 | 強み(コアコンピタンス) | 弱み | AI活用戦略 | 代表例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 外資系プラットフォーマー | グローバルなコンテンツをBtoB/BtoCに提供。プラットフォームの規模と技術で勝負。 | 圧倒的なコンテンツ量、グローバルブランド、先進的なプラットフォーム技術。 | 日本市場へのローカライズ不足、品質のばらつき、手厚いサポートの欠如。 | 学習データのAI分析によるパーソナライズ、AIチューター機能の導入。 | Coursera, Udemy |

| 国内大手eラーニング事業者 | 日本市場への深い理解と顧客基盤を活かし、BtoBtoCモデルや高付加価値サービスを展開。 | 国内市場への知見、強固な顧客基盤と営業網、ブランドの信頼性。 | コンテンツの量や技術の最先端性で外資に劣後する可能性。 | 学習データの分析、パートナー(Udemy等)のAI機能活用。 | リクルート, ベネッセ |

| 特化型ブートキャンプ | 特定分野(IT)に特化し、短期集中・高価格・転職支援をセットで提供。成果にコミット。 | 成果への強いコミットメント、手厚いメンターサポート、実践的カリキュラム。 | 高価格、スケーラビリティの限界、市場需要変化へのリスク。 | AIスキルを「教える」コンテンツが中心。教育手法へのAI活用は途上。 | TECH CAMP |

| 人材サービス・コンサル系 | 既存事業(人材紹介、コンサル)とのシナジーを活かし、「出口」に近い価値を提供。 | キャリアや経営課題に関するドメイン知識、既存の強固な顧客接点。 | 教育コンテンツ開発や学習体験設計の専門ノウハウ不足。 | スキルマッチング等でのAI活用が中心。教育プロセスへの導入は途上。 | 各社人材開発部門 |

第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項

これまでの包括的な分析を統合し、リスキリング業界で成功を収めるための戦略的な意味合い(インプリケーション)を導き出し、具体的な事業戦略を提言する。

今後3~5年で勝者と敗者を分ける決定的要因

リスキリング業界の未来は、単なる市場の拡大ではなく、構造的な変革の時代である。この変革期において、勝者と敗者を分ける決定的な要因は以下の3点に集約される。

- エコシステムにおける「ハブ」の地位確立:

価値創造の中心が、個別のコンテンツ提供から、学習者・企業・キャリア機会を繋ぐネットワークへと移行する。この「学習-キャリア連携エコシステム」において、データの流れを掌握し、ネットワーク効果を創出する中心的なプラットフォーム(ハブ)となれるかどうかが、長期的な勝敗を分ける。単なるコンテンツプロバイダーは、エコシステム内の代替可能な一プレイヤーに過ぎなくなり、収益性は低下する。 - AIによる「学習体験(LX)の最適化能力」:

AIはコンテンツ制作コストを劇的に下げ、コンテンツそのものをコモディティ化させる。これにより、競争優位の源泉は「何を教えるか(コンテンツ)」から「いかに効果的に学ばせるか(体験)」へと決定的にシフトする。大量の学習者データを活用してAIモデルを継続的に改善し、パーソナライズされた最適な学習体験を提供し続ける能力が、他社に対する模倣困難な障壁となる。この「データとAIのフライホイール」を構築できない企業は、価格競争に巻き込まれ、淘汰される。 - 学習成果の「価値証明(ROI)能力」:

企業も個人も、時間と費用を投じるからには明確なリターンを求める。学習によってどのようなスキルが身につき(スキル証明)、それがどのように業務パフォーマンスの向上やキャリアアップに繋がったのか(ROI)を、客観的なデータで証明できる能力が不可欠となる。この価値証明ができないサービスは、買い手の強い交渉力の前に「コスト」として削減対象となりやすい。

自社が捉えるべき機会と備えるべき脅威(SWOT分析の要諦)

- 機会(Opportunities):

- 政府の強力な支援(1兆円投資): 政策と連携し、補助金・助成金対象プログラムを開発することで、市場の追い風を最大限に活用する。

- 人的資本経営の本格化: 企業の教育投資意欲の高まりを捉え、経営課題解決に貢献するソリューションを提案する。特に大企業市場への食い込み。

- AI・GX分野のスキル需要急増: 市場が立ち上がりつつあるAI活用スキルやGX関連スキルにおいて、高品質なプログラムをいち早く提供し、先行者利益を獲得する。

- スキルベース採用への移行: オープンバッジ等を活用し、企業の新たな採用・人材マネジメント手法と連携したサービスを構築する。

- 脅威(Threats):

- 異業種(特に人材紹介会社)からの参入: 「学習からキャリアまで」を一気通貫で提供する競合の出現により、既存のポジションが脅かされる。

- 代替品(無料コンテンツ)の品質向上: 高品質な無料学習コンテンツの増加により、有料サービスの価格圧力がさらに高まる。

- AIによるコンテンツのコモディティ化: 自社の強みがコンテンツ制作能力のみにある場合、AIによる自動生成技術の進化によって競争優位が急速に失われる。

- プラットフォーマーによる市場支配: 大量のデータと高度なAI技術を持つグローバルプラットフォーマー(Udemy, Coursera等)がデータ・ネットワーク効果を確立し、市場を寡占するリスク。

戦略的オプションの提示と評価

上記の分析に基づき、考えられる戦略的オプションを複数提示し、それぞれのメリット・デメリットを評価する。

- オプションA:特定領域特化型ブティック戦略

- 内容: 特定の専門分野(例:金融業界向けAI活用、製造業向けGX人材育成)に特化し、業界最高水準のコンテンツと、手厚いコーチングやコンサルティングを組み合わせた高付加価値サービスを提供する。

- メリット: 高い専門性により価格競争から脱却でき、高い利益率を確保できる。特定の顧客層と深い関係を築ける。

- デメリット: 市場規模が限定される。事業のスケールに限界がある。市場の需要が変化した場合のリスクが高い。

- オプションB:エコシステム・ハブ構築戦略(プラットフォーム戦略)

- 内容: 自社を中核とし、学習者、多様なコンテンツパートナー、企業、人材紹介会社を繋ぐオープンプラットフォームを構築する。スキル証明(オープンバッジ)とデータ連携を基盤とし、ネットワーク効果の創出を目指す。

- メリット: 成功すれば業界のデファクトスタンダードとなり、持続的な競争優位を確立できる。高いスケーラビリティと収益性が見込める。

- デメリット: 構築に莫大な初期投資と時間が必要。ネットワーク効果が生まれるまでの「鶏と卵の問題」を解決する必要がある。グローバルプラットフォーマーとの直接競合となる。

- オプションC:AI主導型LXソリューション・プロバイダー戦略

- 内容: 最先端のAI技術(アダプティブ・ラーニング、AIチューター等)を駆使した学習体験(LX)最適化エンジンを開発し、それをSaaSとして他の教育事業者や企業内研修部門に提供する。BtoBの技術提供に特化する。

- メリット: コンテンツ制作の負担がなく、技術力で高い参入障壁を築ける。スケーラブルなSaaSモデルで高い収益性が見込める。

- デメリット: 高度なAI技術開発能力と継続的なR&D投資が不可欠。顧客(教育事業者)の成功に自社の成長が依存する。

最終提言:ハイブリッド・エコシステム戦略

上記のオプション評価を踏まえ、最も持続可能かつ大きな成長が見込める戦略として、オプションBとCを組み合わせた「ハイブリッド・エコシステム戦略」を提言する。

戦略概要

自社で直接BtoBtoCモデルのリスキリングサービスを提供し、大規模な学習者基盤とデータを確保する(プラットフォーム事業)。同時に、その過程で開発したAIによる学習体験最適化技術やROI可視化ツールを、APIを通じて外部のパートナー(他の教育事業者、人材紹介会社、企業のHRシステム)にも提供する(ソリューション事業)。これにより、自社サービスで市場を牽引しつつ、業界全体のインフラ(ハブ)としての地位も確立する。

実行に向けたアクションプランの概要

- フェーズ1:基盤構築(Year 1)

- KPI: 法人契約社数、アクティブ学習者数、主要スキル分野でのオープンバッジ発行数。

- アクション:

- ターゲット顧客の絞り込み: 人的資本経営への意識が高い大手企業を初期ターゲットとし、BtoBtoCモデルの導入実績を積む。

- AI-LXエンジンの開発: AIによるスキルギャップ診断と学習パス推薦機能(MVP)を開発・リリース。

- 戦略的アライアンス: 1-2社の主要な人材紹介会社と提携し、オープンバッジを活用したスキルベース採用の実証実験を開始。

- 必要リソース: AIエンジニア・データサイエンティストの採用・増強、アライアンス担当チームの設置。

- フェーズ2:エコシステム拡大(Year 2-3)

- KPI: API連携パートナー数、エコシステム経由での転職・配置転換成功数、LTV/CAC比率。

- アクション:

- プラットフォームのオープン化: 外部コンテンツパートナーが講座を提供できるマーケットプレイス機能を追加。パートナー向けAPIを公開。

- ROI可視化ダッシュボードの提供: 法人顧客向けに、学習データと業績データの相関を分析・可視化するツールをSaaSとして提供開始。

- コミュニティの活性化: スキル分野別、業界別の学習者コミュニティを強化し、エンゲージメントを向上させる。

- 必要リソース: プラットフォーム開発体制の拡充、パートナーサクセスチームの設置。

- フェーズ3:市場リーダーシップ確立(Year 4-5)

- KPI: 市場シェア、業界標準としての認知度、データ資産の価値。

- アクション:

- データ・フライホイールの加速: 蓄積された膨大な学習データを活用し、AI-LXエンジンの精度を飛躍的に向上させ、競合に対する圧倒的な優位性を築く。

- M&Aの検討: 特定領域に強みを持つブティック型事業者や、補完的な技術を持つHR-Techスタートアップの買収を検討。

- グローバル展開の模索: 日本市場で確立したモデルを基に、アジア市場への展開を視野に入れた調査を開始。

- 必要リソース: M&A専門チーム、グローバル事業開発担当。

この戦略は、短期的な収益確保と長期的なプラットフォーム支配を両立させるものであり、AI時代のリスキリング業界において持続的な競争優位を築くための、最も確実かつ野心的な道筋であると結論する。

第12章:付録

引用文献

- リスキリング市場規模を数字で徹底解説|2030年までの予測とビジネスチャンス, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/reskilling-market-size/

- リスキリングとは?経済産業省の補助金制度の概要、リスキリングで何を学ぶか、おすすめの資格などを解説 – ALL DIFFERENT, https://www.all-different.co.jp/column_report/column/re-skilling/hrd_column_126.html

- 生成 AI 時代の DX 推進に必要な人材・スキルの考え方 (令和 5 年 8 月), https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230807001/20230807001-b-1.pdf

- プロンプトエンジニアリングの世界市場調査レポート:産業分析、規模 – グローバルインフォメーション, https://www.gii.co.jp/report/vmr1781696-global-prompt-engineering-market-research-report.html

- アダプティブラーニングとは?メリット・デメリット・事例をわかりやすく解説 – リロクラブ, https://www.reloclub.jp/relotimes/article/321

- ChatGPTは教育に活用できる?活用事例やメリットを徹底解説 – SHIFT AI, https://shift-ai.co.jp/blog/2845/

- 企業向け研修サービス市場に関する調査を実施(2025年 …, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3895

- eラーニングの市場規模は?取り入れるメリットや活用シーンも解説, https://www.itbee.co.jp/blog/blog020/

- eラーニング市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3512

- 1兆円投資!日本におけるリスキリング政策 – 株式会社イチドキリ, https://ichidokiri.co.jp/column/0002/

- リスキリングの市場規模とは?市場の現状や今後の展望も詳しく …, https://reskill.gakken.jp/3247

- Eラーニング市場規模とシェア、業界レポート2023-2032 – Global Market Insights, https://www.gminsights.com/ja/industry-analysis/elearning-market-size

- EdtechおよびSmart Classroomの市場規模と分析[2032], https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/edtech%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%B8%82%E5%A0%B4-104662

- 個人開発市場 – グローバル市場規模、シェア、動向分析レポート …, https://www.databridgemarketresearch.com/jp/reports/global-personal-development-market

- 日本のEdtech市場は2033年までに767億1690万 … – NEWSCAST, https://newscast.jp/news/8619627

- 市場規模やトレンド、マクロ的観点から見るコーチング|Reona …, https://note.com/reonan/n/n2fbfbab04404

- 活動報告:2024年2月度定例会 – 中小企業政策研究会, https://www.shindan.gr.jp/2402teireikai/

- 経済産業省も注目の「リスキリング」とは?支援制度から推進方法まで解説, https://www.jmam.co.jp/hrm/column/0102-reskilling-meti.html

- 教育訓練給付金|厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

- eラーニングシステムのシェア・市場規模 一番選ばれている人気サービスはCAREERSHIP, https://boxil.jp/mag/a7772/

- IDCが調査結果を発表:ローコード/ノーコード開発市場は5年で2.5倍成長, https://profab.co.jp/idc-nocode-lowcode-market-report/

- 経済産業省のリスキリング施策を徹底解説!概要やメリット・注意点・事例も紹介, https://hrjournal.techplay.jp/growth/about-reskilling/

- 【導入事例も紹介】経済産業省が重要視する「リスキリング」とは? – キカガク, https://www.kikagaku.co.jp/blog/reskilling-ministry-of-economy-trade-and-industry

- 令和4年度「能力開発基本調査」の結果を公表します – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00127.html

- 令和5年度「能力開発基本調査」の結果を公表します|厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00159.html

- オンラインスクールの受講完了率を劇的改善する12の科学的手法【実証データ付き】, https://media.revot.tech/20250620-2/

- SaaS CLTV/CAC比率とは? 計算と改善 – PayPro Global, https://payproglobal.com/ja/%E5%9B%9E%E7%AD%94/saas-cltv-cac%E6%AF%94%E7%8E%87%E3%81%A8%E3%81%AF/

- SaaS のための CAC: 顧客獲得コストの計算、ベンチマーク、改善方法 – Stripe, https://stripe.com/jp/resources/more/cac-in-saas

- CAC(顧客獲得コスト)とは?SaaSビジネスの健全度を測る指標と改善方法, https://blog.hubspot.jp/marketing/cac

- ユニットエコノミクス(LTV/CAC)とは?計算方法から目安、重要性、改善施策を徹底解説!, https://scalebase.com/blog/sales-strategy/unit-economics-toha

- LTVとCACの比率 :SaaSビジネスの基礎知識- Baremetrics Japan, https://baremetrics.com/jp/blog/what-is-the-ltv-to-cac-ratio

- 教育訓練給付金 検索システム|厚生労働省, http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

- 教育訓練給付金があなたのキャリアアップを支援します – 政府広報オンライン, https://www.gov-online.go.jp/article/201408/entry-8115.html

- AI教育の教育現場における導入と事例 – エデュテクノロジー, https://www.edutechnology.co.jp/service/aikyouiku-pack/ai-situation

- 研修教材生成AIの衝撃~教材作成の課題とAI活用~ | 『日本の人事部』, https://jinjibu.jp/article/detl/hr-survey/3333/

- 教育における生成AIの活用事例15選!学習成果UP、授業コスト削減など | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/education-generative-ai-cases/

- リスキリングの導入事例20社!企業が人材育成のために実施していることを紹介, https://techro.co.jp/reskilling-companies-case-study/

- 3割強の企業がキャリア開発研修を実施。企業規模が大きいほど重要性を認識, https://jinjibu.jp/article/detl/hakusho/2541/

- 2024年の企業研修トレンドと今後の展望。人事・研修担当者300名のアンケート結果から考察, https://biz.athuman.com/kenshu_media/1353

- 人材育成と能力開発の現状と課題に 関する調査(企業調査), https://www.jil.go.jp/institute/research/2021/documents/216_01.pdf

- 日経読者に聞く|リスキリングで「スキルアップ」43%「仕事の幅広がる」29% -学び直しに一定の効果、「転職」「起業・独立」は5%以下, https://service.nikkei-r.co.jp/report/btob_id214

- 年代別のキャリアアップにおけるリスキリングの実態とその課題に関する調査, https://reskill.gakken.jp/4700

- 第2回ビズメイツ調査【英語学習の挫折に関する実態調査】-ニュース, https://www.bizmates.co.jp/news/pressrelease/a151

- 9割以上が「学習の継続に失敗した経験あり」|大人の学び直しに関する実態調査 – Remolabo, https://remolabo.co.jp/magazine/8573/

- オンライン英会話で挫折する原因トップ20と継続率94%の対処法, https://www.alohaenglish.jp/common-setbacks-in-online-english/

- 【英語学習の挫折に関する実態調査】英語学習経験のある社会人、約9割が「挫折したことがある」と回答。挫折までの期間「3ヵ月以内」が約8割の事実。 | ビズメイツ株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000006561.html

- 意思決定マトリクスやバリューチェーン分析など、役立つフレームワークを活用するために | Biz/Zine, https://bizzine.jp/article/detail/2940

- プロンプトエンジニアリング市場| 市場規模 シェア 動向分析 予測 2024~2030年まで, https://www.gii.co.jp/report/grvi1446573-prompt-engineering-market-size-share-trends.html

- プロンプトエンジニアリングにおける業界の現状と市場動向 – インディ・パ, https://indepa.net/archives/8395

- 「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024」~変革のための生成AIへの向き合い方~ を取りまとめました – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628006/20240628006.html

- 生成AIに淘汰されない人材スキルと組織のあり方を経済産業省が解説 | DOORS DX, https://www.brainpad.co.jp/doors/contents/02_meti_generative_ai/

- アダプティブラーニングとは?効果・課題や導入時の注意点について徹底解説, https://ak4.jp/column/adaptive_learning/

- 市場成長「驚異の年32%超」、予備校は不要に…ベネッセら提供「AIチューター」の凄み, https://www.sbbit.jp/article/fj/159798

- ハーバード大学の研究でAIチューターの効果が明らかに 学習効率が2 …, https://n-v-l.co/blog/20240919-havado

- AI活用と仮想実験室:教育テクノロジーの最新研究動向|SANKA, https://note.com/sanka0811/n/n1e195cc1dfe2

- 生成AIで学習教材作成を10倍効率化する方法|株式会社AIworker – note, https://note.com/ai__worker/n/naa07e4f6c7be

- AI求人特化型転職支援サービス スキルアップAIgent, https://skillup-aigent.com/

- スキルを可視化し、AIが最適な学習を提案|スキルファーストなリスキリングプラットフォーム「Track」 – Track Test, https://tracks.run/products/skills-platform/

- AI時代の人材トランスフォーメーションに向けたスキルアップとリスキリング – IBM, https://www.ibm.com/jp-ja/think/insights/ai-upskilling

- VRIO分析とは?基礎からメリット、手順、活用事例までを解説 | 記事一覧 | 法人のお客さま, https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/18231/

- VRIO分析とは?自社の競争優位性を分析するためのフレームワークを解説 – HiPro [ハイプロ], https://hipro-job.jp/pro/and_hipro/column/A000000431/

- 1200万円のデータサイエンティストの転職・求人一覧, https://mid-tenshoku.com/itengineer/datascientist/1200man/

- 800万円以上のデータサイエンティストの転職・求人情報 – AMBI, https://en-ambi.com/itengineer/datascientist/800man/

- グラフィックデザイナーの平均年収は?経験者が押さえたい年収アップを目指す5つのキャリア戦略, https://www.y-create.co.jp/forcreator/income/

- DX人材育成に効く!オープンバッジ活用法 | Pasona Digital Academy – パソナデジタルアカデミー, https://pasona-digitalacademy.jp/medias/openbadge/

- オープンバッジとは?企業での活用方法と具体事例 – リスキリングナビ, https://reskilling-navi.com/dictionary/open-badge

- 富士通株式会社様 導入事例 – ネットラーニング, https://www.netlearning.co.jp/works/works_fujitsu2.html

- スキルベース組織の未来~日本企業におけるスキルを基軸にした人材マネジメントの在り方を考える – EY, https://www.ey.com/ja_jp/insights/workforce/the-future-of-skills-based-organizations

- スキルベース組織とは?ジョブ型雇用との違い・注目さえる理由・効果と海外事例を解説, https://skillnote.jp/knowledge/skill-based-organization/

- LMSおよびLXPツールの市場規模と成長、予測2025-2033 – Global Growth Insights, https://www.globalgrowthinsights.com/jp/market-reports/lms-and-lxp-tools-market-113367

- Udemy Businessとは?特徴・機能・料金を詳しく解説【2025年最新】 – Muscle Coding, https://musclecoding.com/udemy-business/

- Udemy Business とは? | Udemy Business – ベネッセグループ, https://www.benesse.co.jp/udemy/business/about/

- Best Japan Courses & Certificates [2025] | Coursera Learn Online, https://www.coursera.org/courses?query=japan

- Custom Employee Development Programs | Coursera for Business, https://www.coursera.org/business

- Udemy Business完全ガイド|料金・機能・導入企業事例を徹底解説【2025年最新】, https://gooiridblog.com/udemy-ufb/

- 日本の大人は「学ばない」?…リスキリング事業の拡大が示すベネッセの「変革」 – ニューズウィーク, https://www.newsweekjapan.jp/stories/sdgs/2024/03/post-103972.php

- ベネッセ、東京都の「DX人材リスキリング支援事業」を受託 都内の中小企業250社を対象に学びのプログラムを提供 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001033.000000120.html

- スタディサプリ – 株式会社リクルート, https://www.recruit.co.jp/service/study/s01/

- リクルートのTOEIC® L&R TEST対策 パーソナルコーチプラン – スタディサプリ ENGLISH, https://eigosapuri.jp/toeic/personal-coach/

- 社会人の学びを応援する情報誌『スタディサプリ 社会人大学院2025年度版』7月19日(金)発売, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002634.000011414.html

- ベネッセ、全国45自治体*1と 日本初*2の「全国自治体リスキリングネットワーク」発足 中小企業・自治体におけるDX推進や市民のリスキリング支援を強化 | ニュースリリース, https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/education/2023/05/10_5977.html

- TECH::CAMP代表が語る、テクノロジーに仕事を奪われないためのキャリア戦略 – logmi Business, https://logmi.jp/main/technology/290223

- テックキャンプの新規事業をグロースさせる!マーケター | 株式会社div – lotsful, https://lotsful.jp/jobs/1497

- テックキャンプ、生成AIで中小企業の経営を変える「経営層向け生成AI戦略セミナー」を2025年6月に開催/第1期6/21・22、第2期6/28・29 – 株式会社div, https://di-v.co.jp/press/20250528-1

- 2025年の国内IT市場は前年比9.7%増、要因にモダナイゼーションやWindows 10サポート終了など IDC | IT Leaders, https://it.impress.co.jp/articles/-/27933

- 生成AI市場、2027年に780億円規模へ IDC Japanの最新予測 – Ledge.ai, https://ledge.ai/articles/idc_japan_usecase_reserch

- 国内ITサービス市場は年平均6.2%増で高成長、IDC Japanが予測 ~クラウドへの移行、モダナイゼーション、デジタルビジネス化、AIが牽引 – アイマガジン, https://www.imagazine.co.jp/idc-j-domestic-it-service/

- 日本の人的資本投資は進展したか – みずほリサーチ&テクノロジーズ, https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2024/pdf/insight-jp240723.pdf

- 第 7 章 キャリアの主体と自己啓発, https://www.jil.go.jp/institute/research/2025/documents/0253_07.pdf

- 2030年の語学ビジネス市場に関する調査を実施(2023年) | ニュース・トピックス – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3369

- 教育訓練給付制度(一般教育訓練) – 生涯学習のユーキャン, https://www.u-can.co.jp/training/index.html

- 教育訓練支援給付金支給申請手続のご案内 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=2dEU8L1ZGbs

- EdTech(エドテック)とは?具体例やメリット・デメリットを紹介, https://business.ntt-east.co.jp/service/e-learning/column/column-48/index.html

- AIが予測するEdTech業界 業界|2030年市場規模推移と主要企業ランキング, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/edtech

- EdTech(エドテック)とは|教育 テクノロジーの融合でイノベーションを創出する取り組み, https://shiftasia.com/ja/column/edtech%E3%81%A8%E3%81%AF%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%9E%8D%E5%90%88/

- 2030年市場展望と人材要件:教育(EdTech) – KPMGジャパン, https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/06/hr-strategy-edtech.html

- 5つの力|グロービス経営大学院 創造と変革のMBA – GLOBIS University, https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-11616.html

- ファイブフォース分析とは 自社の競争優位性や収益性を測る分析手法を紹介 – WOR(L)D ワード, https://www.dir.co.jp/world/entry/5force

- ファイブフォース分析|業界を左右する5つの要素を捉える | Infinity-Agent Lab, https://infinity-agent.co.jp/lab/five-force-analysis/

- ファイブフォース分析とは?5つの競争要因から見る業界分析フレームワークの活用法 | Urumo!, https://www.innovation.co.jp/urumo/5force/

- 5F分析とは?業界別の事例を交えて分かりやすく解説 – ContactEARTH for Expert, https://dx-consultant.co.jp/five_forces_analysis/

- ファイブフォース分析とは? 業界の競争構造を解き明かし、持続可能な競争優位性を確立する, https://www.c-sidepro.com/blog/framework/4909/

- 【2025年最新】国内eラーニング市場はBtoBが主導へ 矢野経済研究所レポートから未来予測を読み解く – Qualif(クオリフ), https://qualif.jp/lab/btobtakesthelead/

- eラーニング市場の現状と今後の展望予測|需要の高まりとeラーニング市場の成長 – NTT東日本, https://business.ntt-east.co.jp/service/e-learning/column/column-57/index.html

- 【最新ランキング】eラーニングシステム19選をタイプ別に比較!おすすめの選び方や機能も紹介, https://it-trend.jp/e_learning/article/comparison-system

- 50代の約2割が業務時間外でも活用!「社会人の学びとeラーニング」調査レポート – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000105137.html

- LTV/CAC比 ユニットエコノミクスとは?LTV 向上の戦略を解説 – Magic Moment Playbook, https://magicmoment.jp/blog/scale-through-ltv-and-cac

- リスキリングとは?DX時代に必要とされる人材育成方法 | and HiPro [アンド ハイプロ], https://hipro-job.jp/and_hipro/column/A000000285/

- リスキリングとは?DXを活用した意味と人材育成の重要性 – DYM, https://dym.asia/media/re-skilling/

- 【新規事業】リスキリング研修立ち上げのポイントと成功事例 – オンライン試験マガジン, https://wisdombase.share-wis.com/blog/entry/reskiring-point

- 【意識調査】社会人の自己研鑽とリスキリング 重要性や向き合い方は? – doda, https://doda.jp/guide/ranking/101.html

- アンケートと事例にみる 中小製造業のリスキリングの実態 – 日本政策金融公庫, https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/soukenrepo_24_12_20.pdf

- オンライン英会話の利用実態調査のアンケートを実施 – プロリア, https://prorea.jp/english/columns/online-user-survey/

- オンライン英会話は挫折しやすい?挫折の要因や継続できる方法を解説 | イーオンの英会話コラム, https://www.aeonet.co.jp/column/post_55.html

- 第2回 リスキリングとは何か – リクルートワークス研究所, https://www.works-i.com/research/project/dx/reskilling/detail002.html

- バリューチェーンとは|具体例や分析方法をわかりやすく解説 | 記事一覧 | 法人のお客さま, https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/321/

- バリューチェーンとは?概要から人事に役立つ知識まで紹介 – エンゲージ, https://en-gage.net/engage-contents/knowledge/article/?id=value-chain

- バリューチェーン(価値連鎖)とは?サプライチェーンとの違いや分析方法をわかりやすく解説 | and HiPro [アンド ハイプロ], https://hipro-job.jp/and_hipro/column/A000000159/

- 企業と連携した探究学習支援エコシステム構築事例のご紹介と 見えてきた論点, https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/innovation_creation/pdf/002_03_00.pdf

- スタートアップ・エコシステム拠点都市の 現状と今後の方向性について – 内閣府, https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20241017/siryo2.pdf

- 産学官連携を通じた リカレント教育プラットフォーム構築支援 事例集, https://www.mext.go.jp/content/20250624-mxt_syogai03-000040006_1.pdf

- リスキリング時代に広がるオープンバッジの活用, https://www.dlri.co.jp/files/ld/192176.pdf

- 特集インタビュー 学習歴を可視化して共有 オープンバッジは「学び」を活性化し人材育成・リスキリングを推進します – マナパス, https://manapass.mext.go.jp/sp/017_interview.html

- 世界に学ぶオープンバッジの活用事例|NetLearning Official Blog – ネットラーニング, https://www.netlearning.co.jp/blog/article/20231002.html

- 中小企業におけるAI導入の活用・促進 ~経済産業省の取組と事例紹介~, https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/045/501/20210805meti.pdf

- 資料4-2 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001267047.pdf

- 第1章 AIで変わる労働市場 – 内閣府, https://www5.cao.go.jp/j-j/sekai_chouryuu/sh24-01/pdf/s1-24-1-1.pdf

- 未来の職種:LLMを操る「プロンプト・エンジニア」は生き残るか – MITテクノロジーレビュー, https://www.technologyreview.jp/s/334691/job-titles-of-the-future-ai-prompt-engineer/

- プロンプトエンジニアの報酬実態:2025年市場データと収入構造の分析, https://kyuujin.prompters.jp/career-guide/prompt-engineer-salary/

- 教育における生成AI活用のELSI(倫理的・法的・社会的課題)と未来展望 | 研究プログラム, https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4664

- AI教育の今後|個別最適化学習の進化と市場動向 – Hakky Handbook, https://book.st-hakky.com/industry/future-of-ai-education

- 教育 AI に関する倫理的課題 – CORE, https://core.ac.uk/download/pdf/327150449.pdf

- 人工知能の倫理に関する勧告 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/unesco/009/1411026_00004.htm

- 【2025年最新版】世界は「AIネイティブ」をどう育てるか?日本の現状と世界の教育最前線 – note, https://note.com/aibria/n/nd97fdf598c41

- アダプティブラーニングとは|一人ひとりに最適化した学習で効率よく学ぶ – 起業ログ, https://kigyolog.com/article.php?id=1126

- アダプティブラーニングとは?気になるメリットや学習方法も紹介 – ベネッセ教育情報, https://benesse.jp/programming/article16.html

- アダプティブラーニングとは? 注目される背景やメリット、課題を紹介 – SKYMENU Cloud, https://www.skymenu.net/media/article/3235/

- 「AIと教育」第2回:教育現場でのAI活用事例—効果的な導入と実践 | ICT教育ニュース, https://ict-enews.net/zoomin/ai-2/

- AI導入で教育はどう変わる?そのメリットやデメリット、学習方法に事例まで解説 – Aidiotプラス, https://aidiot.jp/media/ai/post-6659/

- 【AI×教育最前線】教育分野の最新AI活用事例5選 / 「教育のAI活用は学力低下に繋がるのか?」問題 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Bn7VkFWmCTE

- 学習塾がAIを導入するメリット7選|成績向上と経営改善を同時に実現, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/juku-ai-merit/

- AI導入で教育事業の経費を大幅削減する戦略 » 株式会社I-Tech|集客に強いWEB対策, https://i-tech-japan.com/blog/ai-education-cost-reduction

- AIを教育現場に導入するメリット・デメリットとは?活用事例を紹介 – AIsmiley, https://aismiley.co.jp/ai_news/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-ai-for-education/

- 生成AI時代の“見える化”戦略――AIスキルを人事評価にどう組み込むか – note, https://note.com/kengomori/n/ndd7989ca3a17

- 【2025年】AI人材育成おすすめサービス6選|成功事例・プログラム比較・選び方ガイド | ビジトラ, https://bizitora.jp/topics/ai-human-resource-development-recommend/

- 【2025年版】AIリスキリングとは?社内導入から助成金申請までの超実践ガイド – 株式会社MoMo, https://momo-gpt.com/column/reskilingai/

- VRIO分析の手法と事例を徹底解説!持続的競争優位の確立を目指そう, https://www.bizly.ai/posts/3e56988c-8810-4ded-8108-68ee385861f3

- リスキリングとは – WOR(L)D ワード|大和総研の用語解説サイト, https://www.dir.co.jp/world/entry/reskilling

- フリーランスデザイナーが稼ぐべき最低年収は?|ハナ – note, https://note.com/hana_design/n/n77df3b044402

- 海外Webデザイナーの年収は高い? | JobQ[ジョブキュー], https://job-q.me/articles/1596

- フリーランスWebデザイナーのリアル!年収や案件獲得は厳しい?未経験からなるには?, https://www.moreworks.jp/guides/685

- データサイエンティストの求人情報 | 転職サイトGreen(グリーン), https://www.green-japan.com/jobtype-l/190210

- 【データサイエンティスト】職種未経験歓迎の転職・求人・中途採用情報 doda(デューダ), https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchList/j_oc__0320M/-op__70/-preBtn__3/

- スキルベース採用が企業にもたらす4つのメリットとは – KOTORA JOURNAL, https://www.kotora.jp/c/44497/

- スキルベースと雇用―すでに議論は“ジョブ型の先”へ 日本企業が考えるべき「人事制度の進路」とは (1/2) – HRzine, https://hrzine.jp/article/detail/7009

- 世界5大Learning Experience Platforms(学習体験プラットフォーム)|あき | マイクロラーニング活用コンサルタント – note, https://note.com/microlearning/n/n754165f2a6f7

- Courseraでビジネスアナリティクスをマスターする: 包括的なガイド 【coursera business analytics】, https://it-mint.com/2023/04/24/coursera-business-analytics-2777.html

- 1. 基礎知識:データはあらゆるところにある – Coursera, https://www.coursera.org/learn/foundations-data-japanese

- Udemy Business(ユーデミービジネス)とは?機能、特徴やメリット – PRONIアイミツ SaaS, https://saas.imitsu.jp/cate-elearning/service/2436

- Udemy Businessの料金・評判・口コミについて – STRATE[ストラテ], https://strate.biz/e_learning/udemy-business/

- ベネッセの社会人教育 | リスキリング(学び直し), https://www.benesse.co.jp/lifelong-learning/recruit/

- 中小企業リスキリング支援事業 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58813.html

- スタディサプリ社会人大学院 2024年度版 – 紀伊國屋書店ウェブストア, https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784862077288

- 社会人・リカレント教育 | 高等教育 – リクルート進学総研, https://souken.shingakunet.com/higher/theme-08/

- Rakuten TECH Camp 2025(長期ジョブプログラム) | エンジニア新卒採用 – 楽天グループ, https://corp.rakuten.co.jp/careers/graduates/event/rakuten-tech-camp/

- TECH BUSINESS CAMP TOKYO – Invest Tokyo – 産業労働局 -, https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/archive/2018-1.html

- 2024 年プログラミング教育市場は、前年比 114.5%の 253 億円超え, https://group.gmo/pdf/news/gmo_news_9019.pdf

- コーチング市場の動向に関するレポート(2021年版) – Coaching by web, https://coaching-by-web.com/personal-coaching/market-trend-research/

- コーチングの市場規模について解説, https://www.bringout-potential.com/basic/market-size.html

- 【2025年最新】アメリカvs.日本!海外のコーチング市場比較と世界的企業の導入事例 – HQ, https://hq-hq.co.jp/articles/250321_171

- コーチングの市場規模とプレイヤー – ユニカイブ, https://www.uniqive.net/?p=246

- 顧客生涯価値(CLV)の定義およびその計算方法 – CRM | NetSuite (ネットスイート), https://www.netsuite.co.jp/resource/articles/ecommerce/customer-lifetime-value-clv.shtml

- Udemy Business | あらゆる組織へ常に最先端の学びを提供するオンライン動画学習プラットフォーム – ベネッセグループ, https://www.benesse.co.jp/udemy/business/

- Investor Overview | Udemy, https://investors.udemy.com/

- ユーザーファーストと環境貢献を両立。『スタディサプリ』の環境担当に聞く、事業を通じた環境負荷低減への挑戦 | 株式会社リクルート, https://www.recruit.co.jp/blog/service/20250127_5350.html

- リクルートの10大事業領域と成長戦略を徹底解説|なごやん | AI×note, https://note.com/nagoya_blog/n/nf992ee0ba859

- Business Case Analysis – Online Course – Class Central, https://www.classcentral.com/course/business-case-analysis-5616

- Studying at Japanese Universities – Coursera, https://www.coursera.org/learn/study-in-japan

- Best Case Study Courses & Certificates [2025] | Coursera Learn Online, https://www.coursera.org/courses?query=case%20study

- Case Study: Coursera, https://www.ifc.org/en/insights-reports/2020/coursera

- 「AIチューター」を使った個別指導により大学生の学習効率が向上&やる気も増加した – GIGAZINE, https://gigazine.net/news/20250730-ai-tutor-physics-course-engagement/

- デジタルハリウッドとneoAI、クリエイティブ教育特化型AI『Ututor』を共同開発|6月よりβ版をリリース、学生利用を開始 クリエイティブの学びが加速する!“いつでも、どこでも, https://neoai.jp/news/article/xHSOMbRE

- 教育機会を公平に提供しキャリア自律を促進するため、Udemy Businessを導入 – ベネッセグループ, https://www.benesse.co.jp/udemy/business/case/ashisuto.html

- LMSとUdemy Businessを連動させて、18の人材類型別の研修に活用 …, https://www.benesse.co.jp/udemy/business/case/panasonic-is-c.html

- ベネッセ、トヨタの「Udemy Business」の利用に関する調査結果を …, https://www.fnn.jp/articles/-/895222