場所の再発明:データと体験が駆動する次世代書店・流通戦略

インフォグラフィック

スライド資料

書店・取次業界戦略_場所と流れの再発明

解説動画

第1章:エグゼクティブサマリー

本レポートの目的と調査範囲

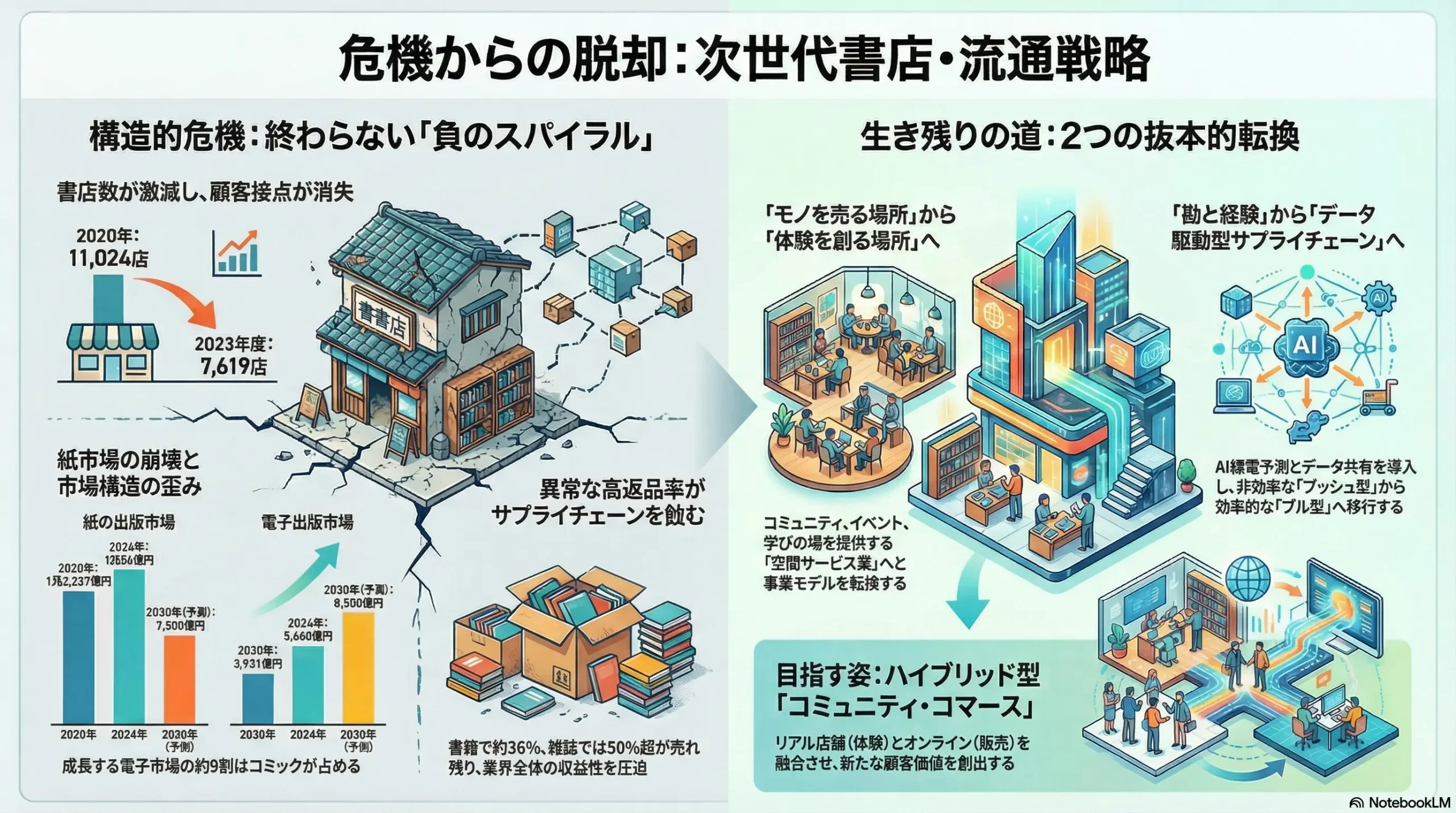

本レポートは、日本の書店・取次業界が直面する構造的衰退、サプライチェーンの危機、そしてデジタルディスラプションという三重苦を乗り越え、持続可能な成長を実現するための事業戦略を提言するものである。業界は、リアル書店の激減、オンライン書店の圧倒的な影響力、出版不況の長期化、物流の「2024年問題」に起因するサプライチェーンの危機、そして生成AIという新たな技術的破壊に直面している。この複合的な危機に対し、場当たり的な対策ではなく、事業モデルの根幹から変革する戦略が不可欠である。

本調査の対象は、書店(大型チェーン、中小・独立系、オンライン)、出版取次会社、および関連する物流・システム事業者を包括的に網羅する。分析は、信頼性の高い公開データと業界動向に基づき、最終的に経営層が実行可能な戦略的選択肢を提示することを目的とする。

最も重要な結論

日本の書店・取次業界は、店舗数の減少が物流網の効率性を損ない、それが更なる店舗の経営圧迫を招くという「負のスパイラル」に陥っている。この構造的な問題は、個社の努力だけでは解決不可能であり、業界全体の変革が求められる。

この深刻な状況を打開する鍵は、二つの根本的な転換にある。第一に、リアル店舗の価値を「モノ(本)を売る場所」から、顧客が時間と費用を投じてでも訪れたいと願う「体験とコミュニティを創出するプラットフォーム」へと完全に再定義することである。第二に、業界全体のサプライチェーンを、長年の勘と経験に依存する非効率な「プッシュ型」から、リアルタイムデータを活用し実需に基づき商品を供給する「プル型」へと抜本的に転換するデジタルトランスフォーメーション(DX)を断行することである。この二つの転換を両輪で進めることでのみ、持続可能な未来を描くことが可能となる。

主要推奨事項

本分析から導き出された、取るべき事業戦略上の主要な推奨事項は以下の通りである。

- 事業モデルの転換:「小売業」から「空間サービス業」へ

書店事業の収益構造を、書籍販売のマージンに依存するモデルから、コミュニティ形成、イベント開催、学習機会の提供といった「空間」そのものが生み出す価値を収益化するモデルへとピボットする。これにより、書籍販売の変動に左右されない安定した収益基盤を構築する。 - サプライチェーンの再構築:データ共有と物流協業による全体最適

物流アセットの共同利用(日販・トーハンの協業深化など)を推進し、固定費を削減する。同時に、出版社-取次-書店間での販売・在庫データをリアルタイムで共有する業界共通プラットフォームを構築し、サプライチェーン全体の透明性を高め、返品率を劇的に削減する。 - AIとデータの全面活用:勘と経験からの脱却

AIによる高精度な需要予測と自動発注システムを全社的に導入し、配本と在庫管理を最適化する。これにより、書店員の業務負荷を軽減し、より付加価値の高い顧客対応や企画業務へとシフトさせる。同時に、顧客データ分析に基づき、店舗体験のパーソナライズを実現する。 - 戦略的提携の推進:エコシステムの拡張

自社単独主義を捨て、異業種(IT、不動産、エンターテインメント、地方自治体など)とのアライアンスを積極的に模索する。これにより、新たな収益源を確保し、従来の書店の枠を超えた新しい顧客接点を創出する。

第2章:市場概観(Market Overview)

市場規模の推移と今後の予測

日本の出版市場は、一見すると緩やかな減少に留まっているように見えるが、その内部構造は劇的な変化を遂げており、リアル書店と取次が直面する現実は統計数値以上に厳しい。

2024年の紙と電子を合算した出版市場規模(推定販売金額)は、前年比1.5%減の1兆5,716億円であった 1。市場全体としては微減傾向にあるが、その構成比は大きく変動している。紙の出版物(書籍・雑誌)の市場は前年比5.2%減の1兆56億円と、1兆円の大台を割り込む寸前まで縮小している 1。特に、かつて書店の収益の柱であった雑誌は同6.8%減の4,119億円と落ち込みが激しい 1。

一方で、電子出版市場は同5.8%増の5,660億円へと成長を続けている 1。しかし、この成長の内実を精査すると、市場の約9割を電子コミックが占めているという事実が浮かび上がる 4。これは、一般的な書籍や雑誌を主力商品とするリアル書店の事業環境が、市場全体のデータが示唆する以上に深刻な縮小局面にあり、成長する電子市場の恩恵をほとんど受けていないことを意味している。

この傾向が続くと仮定した場合、2030年までに紙の出版市場は7,000億~8,000億円規模まで縮小する一方、電子出版市場(特にコミック)は8,000億~9,000億円規模にまで拡大し、市場の主役が完全に入れ替わると予測される。

| 市場区分 | 2020年 | 2022年 | 2024年 | 2030年(予測) |

|---|---|---|---|---|

| 紙の出版市場 | 1兆2,237億円 | 1兆1,292億円 | 1兆56億円 | 7,500億円 |

| 書籍 | 6,661億円 | 6,497億円 | 5,937億円 | 5,000億円 |

| 雑誌 | 5,576億円 | 4,795億円 | 4,119億円 | 2,500億円 |

| 電子出版市場 | 3,931億円 | 5,013億円 | 5,660億円 | 8,500億円 |

| 電子コミック | 3,420億円 | 4,479億円 | 5,184億円(推定) | 7,500億円 |

| 電子書籍(文字もの) | 349億円 | 359億円 | 300億円(推定) | 700億円 |

| 電子雑誌 | 162億円 | 175億円 | 176億円(推定) | 300億円 |

| 市場合計 | 1兆6,168億円 | 1兆6,305億円 | 1兆5,716億円 | 1兆6,000億円 |

出典: 出版科学研究所のデータを基に作成 1

このデータが示す戦略的含意は、市場全体のトップライン数値が「出版不況」という課題の本質を覆い隠している点にある。真の問題は、リアル書店の主戦場である「紙の書籍・雑誌市場」が、電子コミック市場の成長では到底補えない速度で崩壊していることである。戦略策定においては、この「市場の空洞化」という現実を直視する必要がある。

市場セグメンテーション分析

書店業態別

- 大型チェーンストア(紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店など): スケールメリットを活かした効率的な店舗運営と幅広い品揃えを強みとする。近年は、カフェや雑貨を併設した複合型店舗への転換を進め、滞在価値の向上を図っている。

- 中小・独立系書店: 大手との品揃え競争を避け、特定のジャンルに特化した専門性や、店主の個性を反映した選書、地域コミュニティとの密接な連携によって独自の価値を創出している。

- 複合型書店(蔦屋書店など): 「ライフスタイル提案」をコンセプトに、書籍を中核としながらも、家電、音楽、飲食、イベントなどを融合させ、新たな顧客体験を提供することで成功を収めている 6。

- オンライン書店(Amazon、楽天ブックスなど): 「ロングテール」と呼ばれる戦略で、リアル書店では扱いきれない膨大な点数の書籍を提供 8。価格の安さ、配送の速さ、レコメンデーション機能といった利便性を武器に、市場シェアを拡大し続けている。MMD研究所の調査では、オンライン書店利用者の7割以上がAmazonを利用している 9。

立地別

- 駅前・都心型: 通勤・通学者などの流動人口をターゲットとし、利便性と衝動買い需要を捉える。しかし、高い賃料が収益を圧迫する要因となっている。

- 郊外・ロードサイド型: 広い店舗面積と駐車場を確保しやすく、家族連れなどをターゲットとする。蔦屋書店のように、滞在時間を延ばすための体験型コンテンツを導入しやすい立地である 10。

- 商業施設内テナント型: ショッピングモールなどの集客力に依存できる一方、施設のコンセプトや客層に品揃えを合わせる必要がある。

主要な市場成長ドライバーと阻害要因

- 阻害要因:

- 書店数の激減: 顧客との物理的な接点が急速に失われている。書店調査会社アルメディアによると、2020年5月時点で11,024店だった書店数は 11、日本出版販売(日販)の調査では2023年度には7,619店まで減少しており 12、減少ペースは加速している。これは、取次にとって配送先の減少を意味し、物流網全体の効率を低下させる。

- 高い返品率: 書籍で35%超、雑誌に至っては40%超という異常に高い返品率が常態化している 13。これは、需要と供給の深刻なミスマッチを示しており、輸送、保管、廃棄にかかる莫大なコストを発生させ、サプライチェーン全体の収益性を根本的に蝕んでいる 14。

- 物流コストの高騰: 燃料費の上昇に加え、物流の「2024年問題」に起因するドライバー不足と人件費増が、書籍という薄利な商品の配送コストを直撃し、書店および取次の経営を圧迫している 15。

- 成長ドライバー(機会):

- 「コト消費」へのシフト: 消費者の価値観がモノの所有から体験へと移行していることは、書店にとって最大の事業機会である。イベント、ワークショップ、著者との交流会など、本を媒介とした体験を提供することで、オンライン書店にはない独自の価値を創出できる 6。

- 地域コミュニティの拠点化: 人口減少が進む地方において、書店は人々が集い、交流する「文化的なサードプレイス」としての役割を担うポテンシャルを秘めている。地域情報の発信拠点や、住民参加型のシェア型書店といったモデルが新たな可能性を開く 18。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): AIによる需要予測やRFIDによる在庫管理など、テクノロジーの活用は、高返品率や非効率な店舗運営といった業界の構造的課題を解決し、生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めている。

この市場環境は、単なる漸進的な改善では乗り越えられない構造的な転換点にあることを示唆している。特に、書店数の減少が物流コストを押し上げ、そのコスト増がさらに書店の経営を圧迫するという「ネットワーク崩壊の悪循環」がすでに始まっている。この連鎖を断ち切るには、サプライチェーン全体の構造改革が不可避である。

業界の主要KPIベンチマーク分析

業界の健全性を測る主要KPIは、いずれも深刻な状況を示している。

| 主要KPI | 2020年 | 2022年 | 2024年 | トレンドと戦略的含意 |

|---|---|---|---|---|

| 全国書店数 | 11,024店 11 | 約9,000店(推定) | 7,619店(2023年度)12 | 急減:顧客接点の喪失と物流網の非効率化が進行。残存者利益は期待できず、ネットワーク全体の崩壊リスクが高まっている。 |

| 書籍返品率 | 35.7%(2019年)20 | 33.4%(2023年)14 | 35.9%(日販, 2024年度)21 | 高止まり:サプライチェーン全体の非効率性の根源。AI導入等による抜本的削減が最優先課題。 |

| 雑誌返品率 | 42.9%(2019年)20 | 47.3%(2023年)14 | 50.2%(日販, 2024年度)21 | 悪化:雑誌ビジネスモデルの崩壊を示唆。書店は雑誌への依存から脱却する必要がある。 |

| オンライン書店の市場シェア(紙) | 約20%(推定) | 約25%(推定) | 約30%(推定)12 | 拡大:リアル書店の市場がオンラインに侵食され続けている。価格・利便性での対抗は不可能であり、体験価値での差別化が必須。 |

| 取次事業の営業利益 | 赤字(日販/トーハン) | 赤字(日販/トーハン) | 赤字(日販/トーハン)21 | 構造的赤字:従来の取次ビジネスモデルが限界に達している。物流BPOやデータソリューション事業への転換が急務。 |

出典: 各種公開資料を基に作成

これらのKPIが示すのは、業界がもはや「緩やかな衰退」ではなく、「急速な構造崩壊」の危機にあるという事実である。特に書店数の減少は、単なる店舗の淘汰ではなく、業界を支える物流・情報流ネットワークそのものの持続可能性を脅かしている。この負のスパイラルから脱却するためには、個々のKPI改善に留まらない、ビジネスモデル全体の再設計が求められる。

第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

書店・取次業界を取り巻くマクロ環境は、構造的な変化と新たな技術的・法規制的圧力により、かつてないほど複雑化している。PESTLEフレームワークを用いてこれらの要因を分析する。

政治(Politics)

- 再販売価格維持制度(再販制度): 書籍・雑誌等の著作物は、独占禁止法の例外として定価販売が認められている。この制度は、書店マージンを安定させ、全国どこでも同じ価格で本が手に入るという文化的公平性を担保してきた。しかし、公正取引委員会は長年にわたり、消費者利益の観点から制度の廃止を主張しており、その将来は不透明である 23。もし制度が廃止されれば、体力のある大手書店やAmazonによる価格競争が激化し、多くの中小書店は淘汰される可能性が極めて高い 24。この制度は、業界の安定を支える生命線であると同時に、価格競争を回避することで、経営効率化やマーケティング革新へのインセンティブを削いできた側面も否定できない。

- 書店振興プロジェクト: 近年の書店数の激減を受け、経済産業省が主導する「書店振興プロジェクトチーム」が発足した 25。これは、書店を単なる小売店ではなく、地域の「文化創造基盤」と位置づけ、その維持・活性化を目指す政策的動きである 26。具体的な支援策の効果はまだ未知数だが、政策的な後押しは業界にとって追い風となる。

経済(Economy)

- 景気変動と個人消費: 書籍は生活必需品ではなく、景気動向や個人の可処分所得に購入が左右されやすい裁量消費財である。景気後退期には、書籍への支出が削減される傾向にあり、市場全体の縮小に拍車をかける。

- コストプッシュ圧力: 書店経営は、構造的にコスト上昇圧力に弱い。最低賃金の継続的な引き上げは、人件費を直接増加させる 28。加えて、近年のエネルギー価格高騰に伴う光熱費の上昇、そして物流コストの増加は、粗利率が約22%と極めて低い書店経営の利益を著しく圧迫する 15。これらのコスト増を価格に転嫁できない再販制度下のビジネスモデルは、外部の経済環境の変化に対して極めて脆弱である。

社会(Society)

- 可処分時間の奪い合い: 現代社会において、書籍の最大の競合は他の書籍ではない。NetflixやYouTubeといった動画配信サービス、TikTokやX(旧Twitter)などのSNS、スマートフォンゲームなど、人々の可処分時間を消費するあらゆるエンターテインメントが代替品である。人々が「読書」や「書店で過ごすこと」に時間を使わなくなれば、市場は必然的に縮小する。この時間獲得競争に打ち勝つためには、「書店で過ごす時間」そのものに、情報収集以上の付加価値(発見の喜び、知的好奇心の充足、心地よい空間での癒しなど)を提供することが不可欠である。

- 「コト消費」へのシフト: モノを所有することから、体験を通じて得られる価値へと消費者の関心が移行している。このトレンドは、書店にとって最大の事業機会をもたらす。蔦屋書店がカフェやイベントスペースを併設して成功したように、本を媒介としたワークショップ、著者との交流会、読書会などを開催することで、書店は「体験を売る場所」へと進化できる 6。

- 地域コミュニティの再評価: 人口減少や高齢化が進む地方において、地域住民が気軽に集える「サードプレイス」の価値が高まっている。書店は、その文化的な性質から、地域の情報ハブや交流拠点としての役割を担う大きなポテンシャルを持つ。棚の一部を個人に貸し出す「シェア型書店」など、地域住民を運営に巻き込むことで、新たなコミュニティを創出する動きも活発化している 18。

技術(Technology)

テクノロジーは、業界が直面する経済的・社会的圧力に対する最も強力な解決策となりうる。

- AIとデータ活用:

- 需要予測と自動発注: 業界最大の課題である高返品率は、AIによる需要予測で根本的に解決できる可能性がある。TSUTAYAはAIベンチャーのフライウィールと組み、店舗ごとの販売実績や天候、イベント情報などを基に需要を予測し、自動発注するシステムを導入している 30。同様に、大日本印刷(DNP)も書店POSデータを活用した需要予測システムを構築し、製造から販売までの最適化を目指している 32。これにより、勘と経験に頼った非効率な配本から脱却し、サプライチェーン全体のロスを削減できる。

- 顧客体験の向上: 顧客の購買履歴や店内での行動データを分析することで、個人の嗜好に合わせた書籍の推薦や、より魅力的な棚作りが可能になる。

- 物流・サプライチェーン技術:

- RFID(Radio Frequency IDentification): 書籍にICタグを貼付することで、在庫管理に革命がもたらされる。これまで人手で数時間かかっていた棚卸作業が、リーダーをかざすだけで数分で完了する(一例では1200冊の読み取りが約40秒)33。これにより、在庫の精度が飛躍的に向上し、欠品や過剰在庫を防止できる。さらに、万引き防止にも絶大な効果があり、ある書店では導入後に盗難被害が約85%減少したという実績もある 34。

- 店舗運営技術:

- 無人・省人化店舗: 人件費の上昇と人手不足に対応するため、無人・省人化技術の導入が進んでいる。日販が開発した「ほんたす」は、QRコードによる入退室管理とセルフレジを組み合わせた完全無人書店を実現 35。トーハンもNebraska社と提携し、夜間や早朝を無人営業とするハイブリッド型24時間書店「デジテールストア」の導入を支援している 36。これにより、営業時間を拡大しつつ運営コストを抑制し、新たな顧客層の開拓が期待できる。

これらの技術は、単なる効率化ツールではない。人件費高騰や労働力不足といったマクロ環境の逆風を乗り越え、書店員を単純作業から解放し、顧客への価値提供という本来の業務に集中させるための戦略的基盤である。

法規制(Legal)

- 物流の「2024年問題」: 2024年4月から施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーの時間外労働に年間960時間の上限が設けられた。これにより、運送業界全体の輸送能力が低下し、運賃の上昇が避けられない状況となっている 16。特に、多頻度・小ロット配送が多く、長距離輸送も発生する書籍流通網への影響は甚大である。地方の書店への配送遅延や、配送コストの大幅な上昇が現実的な脅威となっており、サプライチェーン全体の再設計が急務である 38。

- 下請法: 出版社が外部のライター、デザイナー、編集者などに業務を委託する際の取引は、下請法の適用対象となる場合がある 39。近年、公正取引委員会はフリーランス保護の観点から監視を強めており、大手出版社の小学館が下請法違反で勧告を受ける事案も発生している 41。コンプライアンス遵守は、企業のレピュテーションリスク管理において極めて重要である。

環境(Environment)

- 廃棄物問題: 年間数億冊に上るとされる売れ残り書籍・雑誌の廃棄は、資源の無駄遣いであり、環境負荷の観点から社会的な批判が高まっている。高い返品率がこの問題の根源にあり、環境問題への対応は、サプライチェーンの効率化と表裏一体の課題である。

- サステナビリティへの要請: 消費者や投資家の環境意識の高まりを受け、企業にはサプライチェーン全体での環境負荷低減が求められている。輸送におけるCO2排出量の削減、FSC認証紙などの環境配慮型資材の使用、過剰包装の見直し(例:ブックカバーの有料化議論)など、サステナビリティへの取り組みが企業価値を左右する要素となりつつある 42。

第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

マイケル・ポーターのFive Forcesフレームワークを用いて、書店・取次業界の収益性を規定する競争構造を分析する。結論として、この業界は複数の強力な圧力に晒されており、構造的に収益を上げにくい厳しい環境にあることが明らかである。

供給者の交渉力:中〜高

供給者である出版社、特にベストセラーを生み出す大手出版社や人気作家は、コンテンツの独占性から強い交渉力を持つ。講談社や集英社といった大手出版社は、そのブランド力とヒット作を背景に、取次や書店に対して有利な取引条件を維持することが可能である 44。

一方で、伝統的に取次会社は、数千社に及ぶ中小出版社を束ね、全国数万店の書店へのアクセスを独占的に提供することで、個々の出版社に対するカウンターベイリングパワー(対抗力)を発揮してきた。しかし、書店の店舗数が激減し、出版社がAmazonとの直接取引や電子書籍といった代替販路を拡大する中で、取次の交渉力は相対的に低下しつつある。

買い手の交渉力:極めて高

買い手の交渉力は、業界の収益性を圧迫する最も強力な要因である。

- 読者(最終消費者): 読者にとって、書籍の購入チャネルは極めて多様化している。リアル書店の他に、Amazonや楽天ブックスといったオンライン書店、電子書籍ストア、オーディオブック配信サービスなど、代替手段が豊富に存在する。特定の書店やチャネルへのスイッチングコストはゼロに等しく、読者は価格、品揃え、利便性、配送スピードといった要素を自由に比較検討できる。このため、読者の交渉力は絶大であり、業界全体が常に価格とサービスのプレッシャーに晒されている。

- 書店(取次に対する買い手): 大手書店チェーンを除き、個々の中小書店の取次に対する交渉力は伝統的に弱い。取次が提供する配本、物流、金融(決済サイト)機能への依存度が高く、取引条件(仕入掛率など)を有利に交渉する力は限定的である。

新規参入の脅威:中

全国規模の物流網や出版社との長年の取引関係を必要とする伝統的な取次事業への新規参入障壁は非常に高い。同様に、大規模なリアル書店チェーンを開業するには莫大な資本投下が必要となる。

しかし、異なるビジネスモデルを持つ異業種からの参入は活発化している。

- コンセプト型書店: TSUTAYA(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)は、「ライフスタイル提案」という独自のコンセプトで書店業界に参入し、大きな成功を収めた。

- テクノロジー企業: 会計ソフト大手のfreeeが、経営状況を公開する実験的な書店「透明書店」を開業するなど、テクノロジー企業が自社の強み(データ分析、コミュニティ運営など)を活かして書店経営に参入する事例も現れている 46。

- 異業種連携: 大日本印刷(DNP)が書店開業支援サービスを開始するなど、既存の資産を持つ企業が新たな形で市場に参入する動きもある 47。

これらの新規参入者は、従来の業界の常識にとらわれない発想で新たな価値を提供するため、既存プレイヤーにとって大きな脅威となりうる。

代替品の脅威:極めて高

代替品の脅威は、この業界が直面する最も深刻な課題の一つである。

- 直接的な代替品: 電子書籍とオーディオブックは、紙の書籍の直接的な代替品として市場を拡大している。2024年のオーディオブック市場は260億円規模に達すると予測されるなど 48、その存在感は年々増している。

- 間接的な代替品: より本質的な脅威は、人々の「可処分時間」を奪い合う、あらゆる形態のエンターテインメントである。NetflixやHuluといった動画配信サービス、YouTubeやTikTokといった動画共有プラットフォーム、各種SNS、スマートフォンゲームなどは、通勤中や就寝前といった、かつて読書が行われていた時間を強力に侵食している。書店は、単に他の本や書店と競争しているのではなく、これらの巨大なデジタルプラットフォームと顧客の時間を奪い合っているという認識が不可欠である。

業界内の競争:高

業界内の競争は、特にリアル書店とオンライン書店の間の非対称な競争という形で激化している。

- リアル書店間の競争: 書店数の減少により市場は縮小しているが、残存するパイを巡る競争、特に主要都市のターミナル駅周辺などでの大型書店間の顧客獲得競争は依然として激しい。

- 大手取次間の競争: 日本出版販売(日販)とトーハンの2社による寡占市場が長年続いてきた。しかし近年は、業界全体の危機を背景に、互いに消耗する競争よりも、物流の共同化など「協調」へと舵を切る動きが顕著になっている 21。

- Amazonとの非対称な競争: 業界にとって最大の競争圧力は、オンラインの巨人であるAmazonからもたらされている。Amazonの強みは多岐にわたる。

- 無限の品揃え: 物理的な棚の制約がないため、「ロングテール」戦略により、ニッチな専門書から絶版に近い書籍まで、事実上無限の品揃えを実現している 8。

- データ駆動型マーケティング: 膨大な購買データを活用した強力なレコメンデーションエンジンにより、顧客一人ひとりに最適化された提案を行う。

- 高効率な物流網: 全国に配置された物流センターと独自の配送網により、迅速かつ低コストな配送を実現している。

- ビジネスモデルの非対称性: Amazonにとって書籍販売は、利益率の高い他の事業(AWSなど)で補うことが可能な、あくまでPrime会員を増やすための集客ツールの一つである。そのため、利益を度外視した価格設定や送料無料サービスを展開できる。

リアル書店が、品揃えの豊富さ、価格の安さ、配送の利便性といった土俵でAmazonと戦うことは、戦略的に見て不可能である。この非対称な競争構造を理解し、Amazonの弱点である「物理的な体験」「人間的なキュレーション」「地域コミュニティとの繋がり」といった領域で競争の次元をずらすことが、リアル書店の唯一の生存戦略と言える。

第5章:バリューチェーンとエコシステム分析

日本の出版流通は、出版社、取次、書店という三者からなる伝統的かつ強固なバリューチェーンによって支えられてきた。しかし、このチェーンはデジタル化の遅れと情報の分断により、深刻な機能不全に陥っている。

伝統的なバリューチェーン分析

伝統的な出版流通のバリューチェーンは、以下の流れで構成される。

出版社(企画・制作) → 取次(流通・金融) → 書店(販売) → 読者

- 各段階の機能と付加価値:

- 出版社: 著者が生み出した原稿を編集・校閲し、書籍や雑誌という「製品」として企画・制作する。コンテンツ創造の源泉である。

- 取次: 全国数千社の出版社から多種多様な出版物を集め、全国数千店の書店へ効率的に仕分け・配送する「物流機能」を担う。同時に、書店への商品代金の請求と出版社への支払いを代行し、書店の仕入れを信用で支える「金融機能」も提供する。

- 書店: 読者との最終的な接点であり、多様な書籍を陳列することで、読者に「未知の本と出会う機会(セレンディピティ)」を提供する「販売・情報発信機能」を担う。

- ボトルネックと課題:

この伝統的なバリューチェーンは、長年にわたり効率的に機能してきたが、現在は複数の深刻なボトルネックを抱えている。- 情報の分断: 最大のボトルネックは、バリューチェーン全体で「情報」が分断されていることである 50。具体的には、どの書店で、いつ、どのような本が売れたかというPOSデータが、出版社や取次にリアルタイムで共有されていない。

- 非効率な配本(委託販売制度の問題点): 情報の分断により、取次が出版社から仕入れた新刊を各書店に送品する「配本」は、過去の販売実績や経験則といった、いわば「勘」に頼らざるを得ない。これは需要に基づかない「プッシュ型」の供給であり、必然的に需要と供給のミスマッチを生み出す。

- 高い返品率という帰結: このミスマッチの結果が、業界の収益性を蝕む平均35~40%という異常に高い返品率である 14。売れ残った書籍は書店から取次へ、そして出版社へと逆流する。この返品プロセスは、輸送、検品、再仕分け、保管、最終的な断裁・廃棄といった多大なコストと手間を発生させ、サプライチェーン全体に巨大な無駄を生じさせている 52。

AIとデータによるバリューチェーンの最適化

この硬直化したバリューチェーンを改革する鍵は、AIとデータの活用による「情報流」と「物流」の同期である。

- 情報流の変革: 書店のPOSデータをリアルタイムで取次・出版社が共有するプラットフォームを構築する。これにより、サプライチェーンの末端で発生している「実需」の情報を、生産の源流である出版社まで瞬時に届けることが可能になる。

- 物流の変革: 共有された実需データと、AIによる需要予測モデルを組み合わせることで、各書店に「必要な商品を、必要な時に、必要な量だけ」届ける最適配本が実現する。これにより、伝統的な「プッシュ型」のサプライチェーンは、実需を起点とする効率的な「プル型」へと転換される。この転換が実現すれば、返品率は劇的に削減され、物流コストの圧縮、在庫の最適化、そして販売機会ロスの削減が同時に達成できる。

エコシステム分析

現代の出版業界は、単線的なバリューチェーンではなく、多様なプレイヤーが相互に影響を及ぼし合う複雑な「エコシステム」として捉える必要がある。このエコシステムには、伝統的な出版社、取次、書店に加え、DNPのような印刷会社、専門の物流会社、POSシステムやAIを提供するITベンダー、そしてAmazonに代表される巨大プラットフォーマーが含まれる。

このエコシステムの中で、特に「取次会社」は、その役割を根本から再定義する必要に迫られている。もはや単なる「卸売業者」として、右から左へ商品を流すだけでは存続できない。取次が生き残る道は、業界全体のサプライチェーンを最適化する「プラットフォーマー」へと進化することである。

トーハンが構想する新仕入プラットフォーム「en CONTACT」は、出版社、書店、取次を繋ぐ情報基盤となることを目指しており、この方向性を示す一例である 53。また、DNPが推進する、書店主導で重版未定本を復刊させるプラットフォーム構想も、新たな流通モデルを模索する動きとして注目される 55。

しかし、このプラットフォーマーへの道には大きな課題が存在する。プラットフォームが機能するためには、エコシステムに参加する各プレイヤー(特に書店)からのデータ提供が不可欠である。しかし、書店側からすれば、自社の貴重な販売データを、取引上優位な立場にある取次に提供することには抵抗感が伴う。競合に情報が漏れるリスクや、データが不利な取引条件に利用されることへの懸念があるからだ。業界全体の利益(サプライチェーンの効率化)と、個社の利益(データの秘匿)が相反するこの「プラットフォーマーのパラドックス」をいかにして乗り越え、信頼に基づいたデータ共有の仕組みを構築できるかが、業界DXの成否を分ける最大の鍵となるだろう。

第6章:顧客需要の特性分析

持続可能な戦略を策定するためには、最終顧客である「読者(生活者)」と、直接の顧客である「書店」の両者のニーズを深く理解することが不可欠である。

読者(生活者)セグメント分析

消費者がリアル書店に足を運ぶ動機は、単に「本を買う」という目的だけではない。その動機は多様化しており、それに応じた価値提供が求められている。

- 来店動機の多層性:

- 目的買い層: 特定の書籍を購入するために来店する層。欲しい本が決まっているため、在庫の有無と場所の分かりやすさが重視される。このセグメントは、品揃えと利便性に優れるオンライン書店との競合が最も激しい。

- 非目的買い(発見・衝動買い)層: クロス・マーケティングの調査によると、書店の利用について「空き時間があれば立ち寄る」「行くとわくわくする」という回答が高い割合を占める 56。この層は、「何か面白い本はないか」と店内を回遊し、平積みされた本や書店員が作成したPOP、予期せなかった棚作りからインスピレーションを得て購買に至る 57。この「セレンディピティ(偶然の幸運な出会い)」の提供こそが、アルゴリズムによるレコメンドが中心のオンライン書店にはない、リアル書店の最大の価値である 58。

- 滞在・体験層: 書籍の購入を主目的とせず、併設されたカフェでの読書や勉強、イベントへの参加、あるいは単に「本に囲まれた空間で時間を過ごす」こと自体に価値を見出す層 59。この層は直接的な売上に結びつかない場合もあるが、店舗の賑わいを創出し、ブランドへの好意を醸成する重要な存在である。ある独立系書店の分析では、来店客のうち書籍に興味があるのは3~4割程度というデータもあり、滞在価値の重要性を示唆している 60。

- 年代・ライフスタイル別のニーズ:

消費者利用状況調査によると、書店の利用率は全体で約6割、特に20代女性では70%に達するなど、若年層にも依然として利用されている 59。しかし、そのニーズは変化している。- 若年層: 目的の本を効率的に探す傾向がある一方、SNSで話題になった本を確かめに来るなど、オンラインとリアルを併用する行動が見られる 56。

- 高齢層: 時間に余裕があるため、ふらりと立ち寄り、新たな発見や知的好奇心を満たす場として書店を利用する傾向が強い 56。

- 共通の価値: 年代を問わず、読者がリアル書店に求める価値は、単なる「品揃え」や「利便性」から、「専門性(特定のジャンルに関する深い知識と品揃え)」、「体験(イベントや居心地の良い空間)」、そして「情緒的価値(本との出会いの喜び、知的な雰囲気)」へとシフトしている 61。

この顧客需要の変化は、書店経営のKPI(重要業績評価指標)を見直す必要性を示唆している。従来の「坪あたり売上高」や「在庫回転率」といったトランザクション(取引)ベースの指標だけでは、滞在・体験層がもたらす価値を評価できない。今後は「顧客滞在時間」「イベント参加者数」「リピート率」といったエンゲージメント(関係性)を示す指標を重視する必要がある。現在のビジネス指標は、顧客が本当に求めている体験価値の創出を阻害するリスクすら孕んでいる。

書店(取次にとっての顧客)のニーズ分析

取次会社にとっての直接の顧客である書店もまた、そのニーズを大きく変化させている。

- 基本的ニーズ(守りのニーズ):

- 迅速・正確な物流: 注文した商品が、迅速かつ正確に届くことは、書店運営の根幹を支える最も基本的なニーズである。

- 魅力的な配本: 売れ筋商品や話題の新刊が、適切なタイミングと数量で配本されること。

- 効率的な返品処理: 返品作業の負荷を軽減し、迅速に処理されること。

- 高度化するニーズ(攻めのニーズ):

厳しい経営環境の中、書店は取次に対して、単なる卸売業者以上の役割、すなわち「経営パートナー」としての機能を強く求めるようになっている。- 経営支援と収益改善: 多くの書店経営者が、利益率改善のための「粗利率の改善」や、「キャッシュレス決済手数料の低減支援」を喫緊の課題として挙げている 62。事業承継や新規開業に関するサポートも重要なニーズであり、トーハンは連帯保証人や信認金が原則不要な新規開業支援サービス「HONYAL」を開始している 63。

- データに基づいたコンサルティング: どの本が売れるかという「情報」の価値が相対的に高まっている。自店のPOSデータだけでは見えない市場全体のトレンドや、客層に合わせた棚作りの提案など、データに基づいた科学的なコンサルティング機能への需要は非常に高い。

- 業務効率化のためのITソリューション: 日販が提供するオンライン受発注システム「NOCS」や、在庫管理・返品作業を効率化するハンディターミナル「CS-HT+」のように、日々の煩雑なバックヤード業務を削減するITツールの提供は、もはや不可欠なサービスとなっている 65。RFIDのような先進技術の導入支援も、将来的に重要なニーズとなるだろう 62。

これらのニーズの変化は、取次会社が従来の「物流・金融」機能に加え、「データ分析・コンサルティング」「システム開発・提供」「経営支援」といった新たなケイパビリティを獲得しなければ、顧客である書店から選ばれなくなることを示している。

第7章:業界の内部環境分析

業界の持続的な競争優位の源泉を明らかにするため、VRIOフレームワークを用いて経営資源とケイパビリティを評価し、人材や生産性の動向を分析する。

VRIO分析

VRIOは、経営資源が「経済的価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Imitability)」「組織(Organization)」の4つの観点から持続的な競争優位を生み出すかを分析するフレームワークである 66。

取次会社

- 全国を網羅する物流網:

- V (価値): 高い。全国の書店へ商品を届ける上で不可欠。

- R (希少性): 高い。日販・トーハンの2社しか保有していない。

- I (模倣困難性): 非常に高い。巨額の投資と長年の歳月が必要。

- O (組織): 活用されているが、非効率。

- 評価: 持続的競争優位。ただし、その価値は書店数の減少と物流コストの高騰により毀損しつつある。このアセットをいかに効率化し、新たな価値(例:他業種の物流受託)を生み出すかが課題。

- 出版業界に関する膨大なデータ(販売・在庫):

- V (価値): 非常に高い。需要予測やマーケティングの精度を左右する。

- R (希少性): 高い。取次のみが業界横断的なデータを保有している。

- I (模倣困難性): 高い。同様のデータを収集するには業界全体の協力が必要。

- O (組織): 活用は途上。データ分析能力やそれをサービスとして提供する組織体制が不十分。

- 評価: 潜在的な競争優位。このデータをAI等で本格的に活用し、書店へのコンサルティングや出版社へのマーケティング支援として収益化できれば、新たな中核事業となりうる。

書店

- 一等地にある店舗(不動産価値):

- V (価値): 高い。多くの人々がアクセスしやすい場所にある。

- R (希少性): 高い。特に主要駅前の立地は限られている。

- I (模倣困難性): 非常に高い。同様の立地を確保することは困難。

- O (組織): 活用は不十分。

- 評価: 活用されていない競争優位。多くの場合、単に「本を売る場所」としてしか活用されていない。この一等地の不動産を、イベントスペース、コミュニティハブ、ショールームなど、より付加価値の高い用途で活用することで、不動産価値を最大化できるポテンシャルがある。

- 専門知識を持つ書店員と地域コミュニティとの繋がり:

- V (価値): 非常に高い。顧客に発見と信頼を提供し、オンラインにはない価値を生む。

- R (希少性): 高い。そのような人材と関係性は一朝一夕には築けない。

- I (模倣困難性): 非常に高い。個人のスキルと長年の関係性に依存するため、競合が模倣するのは困難。

- O (組織): 属人的で、組織的な活用は不十分。

- 評価: 持続的競争優位の源泉。しかし、現状では個々の書店員の能力に依存していることが多い。この「暗黙知」を組織の「形式知」へと転換し、採用、育成、評価の仕組みを体系化することで、組織全体の強力なケイパビリティに昇華させることが重要である。

人材動向

業界の戦略転換は、そこで働く人材に求められるスキルセットの根本的な変化を要求する。

- 書店員に求められるスキルの変化:

従来の書店員に求められたのは、「商品知識(本の場所や内容を覚えている)」「レジ操作」「在庫管理(検品・返品作業)」といったオペレーショナルなスキルであった 67。しかし、書店が「体験とコミュニティのプラットフォーム」へと進化する中で、求められるスキルは大きく変化している。- 企画提案力・イベント企画力: 顧客の興味を引くフェアを企画したり、著者トークショーやワークショップを運営したりする能力 68。

- コミュニケーション力・コミュニティ運営能力: 顧客との対話を通じてニーズを汲み取り、的確な本を提案する接客力。さらに、SNSやリアルなイベントを通じて顧客同士を繋げ、コミュニティを形成・活性化させる能力 69。

- データ分析能力: POSデータや顧客データを分析し、客観的な根拠に基づいて棚作りや品揃えを決定する能力 71。書店員は、もはや単なる「店員」ではなく、「コンテンツ・キュレーター」「イベント・プロデューサー」「コミュニティ・マネージャー」といった、より高度で専門的な役割を担う存在へと変わらなければならない。

- 人材確保と育成の課題:

この高度なスキルセットを持つ人材を、現在の書店業界の労働条件で確保・育成することは極めて困難である。物流業界全体が直面するドライバー不足は書籍配送網を直接脅かしている。同様に、書店業界も、他業界(特にサービス業やIT業界)との人材獲得競争において、低い賃金水準や労働集約的な業務内容が大きなハンディキャップとなっている。

将来の戦略を実現するために必要な人材像と、現在の採用・育成・報酬制度との間には巨大な「人材資本の断絶(Human Capital Chasm)」が存在する。この断絶を埋めることなくして、戦略の実行は不可能である。新たな役割定義、スキル評価、研修プログラム、そしてスキルに見合った報酬体系の構築といった、人事制度の全面的な改革が不可欠である。

労働生産性

業界全体の労働生産性は低い水準にあり、その改善が急務である。

- 書店: 書店員の労働時間のうち、検品、棚への陳列、売れ残り本の回収、返品伝票の作成といったバックヤード業務が大きな割合を占めている。これらは付加価値を生まない、あるいは低い作業である。RFIDの導入による棚卸しの自動化や、AI自動発注による返品作業の削減は、これらの非生産的な業務を劇的に削減し、書店員がより付加価値の高い顧客対応や企画業務に時間を振り分けることを可能にする。

- 取次: 数十万点の商品を扱う巨大な物流センターにおけるピッキングや仕分け作業は、依然として人手に頼る部分が多い労働集約的なプロセスである。自動倉庫システムやロボットによるピッキング、AIを活用した配送ルートの最適化といった物流DXの推進が、生産性向上の鍵を握る。

第8章:主要トレンドと未来予測

これまでの分析を踏まえ、今後3~5年で書店・取次業界の構造を大きく変えるであろう5つの主要トレンドと、その先の未来像を予測する。

1. 体験型・コミュニティ拠点化する書店 (The Bookstore as an Experience Hub)

未来の書店は、単に本を売る場所ではなくなる。蔦屋書店が示したように、カフェ、雑貨、アパレル、イベントスペース、コワーキングスペースなどを併設し、本を媒介とした「知的好奇心を満たす文化交流拠点」となるモデルが主流となる 7。顧客は本を買いに来るのではなく、「蔦屋書店で時間を過ごす」という体験そのものを目的に来店する。

このモデルでは、収益源が大きく多角化される。書籍販売によるマージンに加え、飲食売上、イベント参加費、スペース利用料、テナントからの賃料などが新たな収益の柱となる。これにより、出版市場の変動に左右されにくい、安定した事業基盤の構築が可能になる。このトレンドは、書店を「小売業」から「不動産サービス業」や「イベント企画業」へと変貌させるポテンシャルを秘めている。

2. サプライチェーンのDXと協調 (Supply Chain DX and Collaboration)

業界最大の課題であるサプライチェーンの非効率性は、テクノロジーと協調によって克服される。出版社-取次-書店間でリアルタイムの販売・在庫データが共有される業界プラットフォームが構築され、AIによる高精度な需要予測に基づいた最適配本が標準となる。

これにより、現在35~40%にも上る返品率は、将来的には10%台まで劇的に削減される可能性がある。この改革は、個社の努力だけでは達成不可能であり、業界全体の協調が不可欠である。すでに始まっている日販とトーハンの物流協業はその第一歩に過ぎず 21、今後はデータ共有のレベルまで踏み込むことができるかが焦点となる。成功すれば、サプライチェーン全体のコストが大幅に削減され、その果実は出版社、取次、書店の三者に再分配されるだろう。

3. オンライン・オフライン融合(OMO)戦略 (Online-Merges-Offline Strategy)

リアル店舗とオンラインの境界線は消滅し、顧客体験はシームレスに繋がる。未来の顧客は、以下のような購買行動を当たり前のように行う。

- BOPIS (Buy Online, Pick-up In Store): 通勤中にスマートフォンのECサイトで購入した本を、帰宅途中に最寄りの店舗で受け取る。

- リアルタイム在庫確認: 外出先から、近隣店舗の在庫をオンラインで確認し、取り置きを依頼する。

- オンライン接客: 専門書を探している顧客が、ECサイトを通じて専門知識を持つ書店員にチャットで相談し、最適な一冊を推薦してもらう。

紀伊國屋書店などがすでに取り組んでいるように、リアル店舗網というアセットを活かし、オンラインの利便性とオフラインの体験価値をいかに巧みに融合させるかが、Amazonとの差別化において決定的に重要となる 73。

4. ハイパーローカル戦略 (Hyper-Local Strategy)

全国一律の金太郎飴のような書店は淘汰され、その地域に深く根差した「ハイパーローカル」な書店が価値を持つようになる。これは、地域の歴史、文化、産業、そして住民の関心事に徹底的に寄り添った品揃えとイベントを展開する戦略である。

例えば、農業が盛んな地域の書店では食や農に関する書籍を充実させ、地元の農家を招いたイベントを開催する。歴史的な街並みが残る地域の書店では、郷土史のコーナーを設け、地域の歴史家と連携したツアーを企画する。このように、書店が地域の情報ハブ、文化拠点としての役割を担うことで、地域住民にとって「なくてはならない場所」となり、グローバルなプラットフォームであるAmazonには決して真似のできない、代替不可能な価値を確立する。

5. 取次の機能再定義 (Redefinition of the Distributor)

従来の「卸売・物流代行」という取次の役割は、その一部がテクノロジーに代替され、その重要性を低下させていく。未来の取次は、単なる「モノの中間流通業者」から、業界全体のDXを推進する「総合ソリューションプロバイダー」へと進化を遂げる。

その新たな機能は多岐にわたる。

- データ・コンサルティング: 業界全体の販売データを分析し、出版社には売れる本の企画を、書店には売れる棚作りを提案する。

- SaaSプロバイダー: POS、CRM、ECサイト構築、AI自動発注システムなどを、SaaS(Software as a Service)モデルで書店に提供する。

- 金融サービス: 従来の決済代行機能に加え、書店のキャッシュフローを支援する売掛金ファイナンスなどを提供する。

- 物流BPO (Business Process Outsourcing): 自社の高度な物流インフラを活かし、出版業界以外の企業の物流業務を受託する。

この機能再定義に成功した取次は、業界に不可欠なインフラ企業として生き残り、失敗した取次は歴史から姿を消すことになるだろう。

第9章:主要プレイヤーの戦略分析

業界をリードする主要プレイヤーは、厳しい環境変化に対応するため、それぞれ異なる戦略的アプローチを採っている。各社の戦略、強みと弱み、DXへの取り組みを比較分析する。

| プレイヤー | ビジョンと事業戦略 | 強み(コアコンピタンス) | 弱み・課題 | DXへの取り組み |

|---|---|---|---|---|

| 日本出版販売(日販) | 持続可能な出版流通の実現。取次事業の改革と事業の多角化。 | 全国物流網、不動産・海外等の多角化事業による収益基盤。 | コアである取次事業の構造的赤字 75。高い返品率(雑誌50.2%)21。 | 店舗DX(無人店舗「ほんたす」)、物流協業(トーハンと)、AI画像解析による陳列サポート 21。 |

| トーハン | マーケットイン型出版流通の実現。書店向けソリューションの強化。 | 日販と並ぶ全国物流網、書店との強固な関係性。 | 日販同様、取次事業の赤字構造 22。多角化の規模が日販に劣る。 | 物流協業、新仕入PF「en CONTACT」53、無人営業化ソリューション「デジテールストア」37。 |

| 紀伊國屋書店 | 「文化の発信拠点」としての書店網の国内外への拡大。 | 高いブランドイメージ、学術書・専門書への強み、海外店舗網。 | 伝統的な書店モデルからの脱却が遅れている可能性。DX投資の具体像が不透明。 | 書籍流通のDX加速を標榜 73。ECサイトと店舗の連携(BOPIS)74。 |

| 丸善ジュンク堂書店 | 「知の拠点」の維持・発展。図書館事業等とのシナジー創出。 | 専門性の高い品揃え(図書館風レイアウト)76、文教分野への強み(丸善CHIグループとして)77。 | 書籍販売への高い依存度。グループ全体のシナジー創出が課題 78。 | リユース「駿河屋」との連携 79、店舗と外商・図書館の一体展開を模索 78。 |

| 蔦屋書店(CCC) | 「ライフスタイル提案」による新たな価値創造。書店を核としたプラットフォーム事業。 | 企画力・空間プロデュース能力、Tカードのビッグデータ活用 72。 | 高い投資を伴う店舗開発モデル。書籍事業そのものへのコミットメントの不透明性。 | AI発注による納品最適化 80、データに基づくマーケティング、店舗運営ノウハウの外部コンサル提供 81。 |

| Amazon Japan | 「地球上で最もお客様を大切にする企業」。書籍を入口としたエコシステム拡大。 | データ分析能力、圧倒的な物流網、巨大な顧客基盤、低コスト構造。 | リアルな体験価値の提供、地域コミュニティとの接点の欠如。 | レコメンドエンジン、広告プラットフォーム 82、ロングテール戦略 8 など、ビジネス全体がDXの塊。 |

戦略的アプローチの分岐

各社の戦略を俯瞰すると、業界の未来に向けた二つの全く異なる戦略的アプローチが浮かび上がる。

- 「インフラ最適化」アプローチ:

この道を追求しているのが、日販とトーハンである。彼らの戦略の核心は、業界の非効率で壊れかけた「パイプ」、すなわち物流と情報流を修復し、最適化することにある。物流の共同化、データ共有プラットフォームの構築、店舗運営の省人化ソリューションの提供といった取り組みは、すべてこの目的に集約される。彼らの生き残りは、業界全体にとって不可欠な、効率的でリーンな「公共インフラ(ユーティリティ)」企業へと自らを変革できるかにかかっている。これは、業界の構造的問題を解決するアプローチである。 - 「価値提案の再発明」アプローチ:

この道を最も積極的に追求しているのが、蔦屋書店(CCC)である。彼らの戦略の核心は、「書店とは何か」という定義そのものを変えることにある。本を売る場所から、ライフスタイルを提案する目的地へと、顧客への価値提案を根本から再発明している。彼らが解決しようとしているのは、業界のインフラ問題ではなく、現代の消費者が何を求めているかという「顧客の課題」である。

紀伊國屋書店や丸善ジュンク堂書店は、これら二つの中間に位置し、伝統的な書店モデルの価値を信じつつ、テクノロジーによってその価値を高めようと試みている。

この戦略の大きな分岐は、将来どちらのゲームで戦うべきかを明確に選択する必要があることを示唆している。業界全体の効率化を担う「規模と効率のゲーム」なのか、それとも独自の顧客体験を創造する「ブランドと体験のゲーム」なのか。両方を中途半端に追うことは、最も危険な戦略となるだろう。

第10章:戦略的インプリケーションと推奨事項

これまでの包括的な分析を統合し、書店・取次業界が直面する未来と、取るべき具体的な戦略を提言する。

今後3~5年で、勝者と敗者を分ける要因

業界の構造変革期において、企業の明暗を分けるのは以下の4つの能力である。

- データ活用能力: 勘と経験に依存した旧来の意思決定プロセスから脱却し、販売データ、顧客データ、市場データを基に、配本、棚作り、マーケティング、経営戦略を客観的かつ迅速に決定できるか。データに基づかない経営は、羅針盤のない航海に等しい。

- 顧客体験の創造力: 「モノを売る場所」という発想から完全に脱却し、顧客が時間と費用を払ってでも訪れたい、あるいは参加したいと思える独自の体験(イベント、コミュニティ、学びの場など)を創造し、収益化できるか。これがオンライン書店に対する唯一かつ最大の差別化要因となる。

- サプライチェーン効率の抜本的改善: 高い返品率と非効率な物流という、長年にわたる業界の「負の遺産」を、DXと業界連携によって断ち切ることができるか。コスト構造を根本から変革できなければ、外部環境のコスト上昇圧力に耐えられない。

- アライアンス構築力: 自社単独主義の限界を認識し、業界内の競合(例:取次間の物流連携)や、業界外の異業種(IT、不動産、エンターテインメント、地方自治体など)と積極的に連携し、新たな価値と収益源を創出できるか。エコシステム全体で価値を創造する視点が不可欠となる。

捉えるべき機会と備えるべき脅威

- 機会 (Opportunity):

- 地域社会における文化・コミュニティ拠点の役割: 人々の繋がりが希薄化する現代において、書店は地域の知のインフラ、交流のハブとしての役割を担う大きなポテンシャルを持つ。

- OMO(Online-Merges-Offline)による新たな顧客体験: リアル店舗網というアセットを活かし、オンラインの利便性とオフラインの体験価値を融合させることで、新たな顧客接点とサービスを創出できる。

- DXによる抜本的な生産性向上: AI、RFIDなどのテクノロジーは、業界の構造的課題である非効率性を解決し、コスト構造を劇的に改善する機会を提供する。

- 脅威 (Threat):

- 物流網の崩壊リスク: 加速する書店数の減少と「2024年問題」が相まって、全国を網羅する書籍配送網そのものが維持困難になるリスク。

- Amazonのさらなる市場支配: Amazonが書籍販売の枠を超え、オーディオブック(Audible)やセルフパブリッシング(KDP)など、コンテンツの生成から消費までのバリューチェーン全体を支配する脅威。

- 代替エンターテインメントの台頭: 可処分時間を奪うデジタルコンテンツの魅力がさらに高まり、「本を読む文化」そのものが衰退していく長期的な脅威。

戦略的オプションの提示と評価

取りうる戦略的オプションを3つ提示し、そのメリット・デメリットを評価する。

| 戦略オプション | 概要 | メリット | デメリット・リスク | 成功確率 |

|---|---|---|---|---|

| A: 「体験プラットフォーム」への転換 | 店舗をイベントスペース、コワーキング、カルチャースクール等の複合施設に転換。書籍販売は収益の一部と位置づける。 | ・収益源の多角化による経営安定化 ・高いブランド価値の構築 ・オンラインとの明確な差別化 | ・多額の初期投資(店舗改装) ・異業種のノウハウ(飲食、イベント運営等)が必要 ・投資回収期間が長期化するリスク | 中 |

| B: 「サプライチェーン・ユーティリティ」への特化(取次向け) | 物流・データプラットフォーム事業に経営資源を集中。業界全体の効率化を担うインフラ企業を目指す。 | ・業界に不可欠な存在となり、安定した収益が見込める ・規模の経済が働き、高い参入障壁を築ける | ・巨額のシステム・物流投資が必要 ・業界全体の合意形成(データ共有等)が困難 ・出版市場の縮小と運命を共にするリスク | 低〜中 |

| C: 「ハイパーローカル・ニッチ」戦略 | 特定の地域や専門分野(例:アート、料理、ビジネス)に特化し、深い品揃えと濃密なコミュニティで圧倒的な存在感を確立する。 | ・低投資で開始可能 ・高い顧客ロイヤリティの獲得 ・大手やオンラインが模倣困難な独自性 | ・市場規模が限定的で、大きな成長は望めない ・店主の個人的スキルへの依存度が高い ・多店舗展開が困難 | 中〜高(小規模の場合) |

最終提言:ハイブリッド型「コミュニティ・コマース」戦略

上記オプションを統合し、最も現実的かつ持続可能な成長を実現する戦略として、ハイブリッド型「コミュニティ・コマース」戦略を提言する。

これは、リアル店舗を「コミュニティハブ(顧客との関係構築と体験価値の提供拠点)」として再定義し、オンライン(ECサイト・アプリ)を「トランザクションハブ(効率的な販売と情報提供の拠点)」として明確に役割分担させ、両者をシームレスに連携させる戦略である。

実行に向けた具体的なアクションプラン

フェーズ1:基盤改革期(1~2年目)

- 店舗KPIの転換:

- アクション: 全店舗の主要評価指標を、従来の「売上高」「粗利率」中心から、「新規来店客数」「顧客滞在時間」「イベント参加者数」「会員登録数」といったエンゲージメント指標へと変更する。

- 目的: 組織の意識を「モノを売る」ことから「顧客との関係を築く」ことへと転換させる。

- 店舗フォーマットの標準化:

- アクション: 全直営店にカフェ機能と小規模イベントスペースの併設を標準とする改装計画を策定・実行する。

- 目的: 全ての店舗で、滞在価値とコミュニティ機能を提供できる物理的基盤を整備する。

- 人材の再定義と再教育:

- アクション: 書店員の職務定義を「店舗運営スタッフ」から「コミュニティマネージャー」へと変更。イベント企画、SNS運用、ファシリテーション能力などを育成する研修プログラムを導入する。

- 目的: 戦略実行の担い手となる人材を育成する。

フェーズ2:DX推進期(1~3年目)

- サプライチェーンDXの断行:

- アクション: AI需要予測・自動発注システムを全店に導入する。取次・主要出版社とデータ連携に関する協議を開始し、パイロットプロジェクトを立ち上げる。

- KPI: 返品率を3年で20%以下に削減する。

- OMO基盤の構築:

- アクション: 店舗在庫とリアルタイムで連動したECサイト・スマートフォンアプリを刷新する。オンラインでの書店員による選書サービス(有料)を開始し、BOPIS(店舗受け取り)の利便性を向上させる。

- KPI: EC経由の店舗受け取り比率を30%以上に引き上げる。

フェーズ3:エコシステム拡充期(3~5年目)

- 収益モデルの多角化:

- アクション: 店舗スペースを活用した有料会員制の読書会やビジネスコミュニティを運営する。法人向けに、オフィスライブラリーの構築支援や社員研修としての選書サービスを提供する。

- 目的: 書籍販売以外の安定した収益源を確立する。

- 戦略的アライアンスの推進:

- アクション: 地方自治体と連携し、図書館の指定管理業務や、地域の文化振興事業を受託する。IT企業と提携し、店舗を最新テクノロジーのショールームとして活用する。

- 目的: 自社のアセット(店舗網、ブランド)を活用し、新たな事業領域に進出する。

この戦略の実行には、明確なビジョンを持つ経営層の強いリーダーシップと、DXや店舗改装への戦略的投資、そして全社員を巻き込んだ組織文化の変革が不可欠である。困難な道ではあるが、これこそが業界の構造的危機を乗り越え、次世代の「場所」としての価値を再発明する唯一の道である。

第11章:付録

参考文献・引用データ・参考ウェブサイトリスト

本レポートの作成にあたり、以下の情報源を参照した。

- 全国出版協会・出版科学研究所: 『出版指標 年報』83, 各種統計データ 1

- アルメディア: 書店数調査データ 11

- 日本出版販売株式会社(日販): 決算資料 21, 事業内容 65, 統合報告書関連資料 75

- 株式会社トーハン: 決算資料 10, 事業内容 53

- 経済産業省: 商業動態統計 106, 書店振興プロジェクト関連資料 15

- インプレス総合研究所: 電子書籍市場に関する調査 111

- 文化通信社, 新文化通信社: 業界ニュース記事 2

- その他業界専門誌、学術論文、各社ウェブサイト等

用語解説

- 取次(とりつぎ): 出版社と書店の間に立ち、書籍・雑誌の流通(卸売)、物流、代金回収などを担う中間事業者。日本の出版流通システムの中核をなす。代表的な企業に日本出版販売(日販)とトーハンがある。

- 再販売価格維持制度(再販制度): メーカー(出版社)が商品の小売価格(定価)を決定し、小売店(書店)にその価格で販売させることを独占禁止法の例外として認める制度。書籍、雑誌、新聞、音楽ソフトが対象。

- 物流の「2024年問題」: 働き方改革関連法の施行により、2024年4月1日からトラックドライバーの時間外労働時間に上限が設けられたことで生じる、輸送能力の低下や物流コストの上昇といった諸問題の総称。

- OMO (Online-Merges-Offline): オンライン(ECサイトやアプリ)とオフライン(リアル店舗)の垣根をなくし、両者を連携させることで、顧客に一貫した購買体験を提供するマーケティング戦略。

- BOPIS (Buy Online, Pick-up In Store): オンラインで購入した商品を、顧客が指定するリアル店舗で受け取ることができるサービス。

- VRIO分析: 企業の経営資源が持つ競争優位性を「Value(経済的価値)」「Rarity(希少性)」「Imitability(模倣困難性)」「Organization(組織)」の4つの観点から評価する分析フレームワーク。

引用文献

- 全国出版協会・出版科学研究所 2024 年出版市場・紙+電子は1.5%減で1 兆5,716 億円、電子出版は5,660億円で全ジャンルプラスに 『季刊出版指標』2025年冬号で2024年出版市場規模を発表 | 【印刷業界ニュース】ニュープリ, https://www.newprinet.co.jp/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%87%BA%E7%89%88%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%83%BB%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%E3%80%802024-%E5%B9%B4%E5%87%BA%E7%89%88%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%83%BB

- 【電子出版特集】出版ビジネスの新たな起点となる電子書籍 IPファースト化、パーソナライズド化進み、オーディオブックや紙書籍との融合も視野に – The Bunka News デジタル – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/422658/

- 2024年の出版市場規模、3年連続前年割れ 電子コミックのシェアは5年で倍増, https://book.asahi.com/article/15615142

- 2023年出版市場(紙+電子) 前年比2.1%減の1兆5963億円、2年連続マイナス 電子コミックのみ7.8%増 – BookLink, https://book-link.jp/media/archives/11624

- 日本の出版販売額 | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/statistics/japan/

- コト消費・モノ消費・トキ消費とは?企業事例を紹介 – ウーマンズラボ, https://womanslabo.com/marketing-20190123-2

- コト消費(体験消費)とは?モノ消費・トキ消費との違いや成功事例 – sellwell(セルウェル), https://sellwell.jp/column/experiential/

- ロングテール戦略とは? Amazonが売上げをアップしている方法 – 株式会社ディーエスブランド, https://ds-b.jp/dsmagazine/pages/104/

- オンライン書店の利用実態調査 - 7割以上がAmazonを利用、総合満足度トップは楽天ブックス, https://ecclab.empowershop.co.jp/archives/53352

- 2021年度 決算説明会 – 株式会社トーハンロジテックス, https://www.tohan-logi.co.jp/wp-content/themes/tohanlogitecs/src/assets/pdf/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B32022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%8A%B6%E6%B3%81.pdf

- 【アルメディア調査】2020年 日本の書店数1万1024店に、売場面積は122万坪 – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/219153/

- 「出版物販売額の実態 2024」「書店経営指標 2024年版」発行のご案内 – 日本出版販売, https://www.nippan.co.jp/news/data2024_20241213/

- 出版関連用語集[は行] | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/knowledge/glossary06/

- 業界の現状及びアクションプラン(案)について 【書店】 (事務局資料④), https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/003_04_04.pdf

- 関係者から指摘された 書店活性化のための課題(案) 令和6年10月4日 経済産業省 書店振興プロジェクトチーム, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/syoten_kadai.pdf

- 物流2024年問題とは?社会や運送業界への影響と対策法をわかりやすく解説 | DOORS DX, https://www.brainpad.co.jp/doors/contents/logistics_industry_year_2024_problem/

- 「コト消費」をブランド形成につなげていく | 記事 – 株式会社イマジナ, https://www.imajina.com/brand/entry/575

- 本とコーヒーで人の輪が広がる。地域とつながるシェア型書店「城南書店街」をつくりたい!, https://motion-gallery.net/projects/jonansyotengai

- 内沼晋太郎さんと話した、これからの過疎地における本のある場「シェア型書店2.0」 – note, https://note.com/keibun_nakagawa/n/naa4c24a054cc

- 書籍・雑誌流通の構造変化 – 大阪商業大学学術情報リポジトリ, https://ouc.repo.nii.ac.jp/record/1024/files/Minakata.201.pdf

- 2024年度 決算報告|ニュースリリース|日本出版販売株式会社 …, https://www.nippan.co.jp/news/kessan_20250530/

- トーハン連結決算、減収増益に 「BEYOND」に対しては計画達成 …, https://www.shinbunka.co.jp/archives/10755

- 梶 善 登 諸外国の書籍再販制度, https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999613_po_069903.pdf?contentNo=1

- 再販制度 – 一般社団法人 日本書籍出版協会, https://www.jbpa.or.jp/resale/

- 【書店振興を巡る動向】なぜ経済産業省がプロジェクトチームを設置したのか。街の書店が減り続けている理由とは?静岡新聞教育文化部長が解説します!, https://www.at-s.com/life/article/ats/1496709.html

- 書店の振興が、社会をより包括的にする理由とは – 世界経済フォーラム, https://jp.weforum.org/stories/2024/10/how-promoting-bookstores-in-japan-can-help-build-an-inclusive-society/

- 魔法の薬はない書店支援。プロジェクト推進役が描く策は地道、でも抜本的, https://journal.meti.go.jp/p/35976/

- 第66回 どこまで耐えられるか – 新文化オンライン, https://www.shinbunka.co.jp/archives/6154

- 棚を貸し出す“シェア型書店”月額2000円で自分の店を運営・・・地域活性化も狙う – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=pwf9iPq8J0o

- AIによる在庫管理のメリット・デメリットは?導入事例を解説 | Koto Online, https://www.cct-inc.co.jp/koto-online/archives/268

- 【事例紹介】TSUTAYAが需要予測と AI 自動発注で目指す、書籍流通改革 | フライウィール, https://www.flywheel.jp/newsrelease/20220915/

- AIを活用したフレキシブルな製造と物流で書籍の販売機会を拡大 | ニュース – DNP 大日本印刷, https://www.dnp.co.jp/news/detail/1187769_1587.html

- 棚卸しの手間が激減! 「出版物ICタグ」は本の流通・売り場の大変革ツール, https://journal.meti.go.jp/p/37610/

- 九州初‼ RFIDタグ活用で万引きを85%削減! 白石書店×PubteX 実証実験スタート, http://s-hon.co.jp/info/press_release_rfid/

- 【事例まとめ】本屋の無人運営が増えている?実現のポイント – RemoteLOCK, https://remotelock.kke.co.jp/article/selfstyle-bookstore/

- 株式会社Nebraskaと明屋書店が連携、四国初の「デジテールストア」で24時間書店を実現へ, https://www.commercepick.com/archives/69236

- 無人営業化ソリューション『デジテールストア』(旧MUJIN書店)ブックマンズアカデミー太田店に導入 「有人・無人ハイブリッド型24時間営業」1/16スタート 大型書店で初の導入事例 – トーハン, https://www.tohan.jp/news/20250121_18359/

- 物流「2024年問題」が直撃!中国・九州地方の課題と解決のカギは? – MOVE ON オリックス株式会社, https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2024/10/23/100000

- 出版社における改正下請法の取扱いについて, https://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/sitauke0403.pdf

- 放送コンテンツの製作取引適正化に関する ガイドライン(改訂版) 【第7版】 – 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/000720416.pdf

- 出版業界の下請法違反 – 法務のアウトソーシング, https://www.wis-dom.com/law/%E5%87%BA%E7%89%88%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E4%B8%8B%E8%AB%8B%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D

- SDGsに係る書店業界/出版業界の 大企業等と地域中小企業の協業に関する調査, https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000594.pdf

- 省資源・省エネルギーのために出版社ができることとは? – ONE ECO PROJECT, https://oneeco.jp/post/542

- 出版社への就職を叶える5つの必須準備|トレンドや選考対策も解説 | PORTキャリア, https://www.theport.jp/portcareer/article/17969/

- 【出版:業界研究】4大出版社(KADOKAWA・集英社・講談社・小学館)を比較!業績比較・ランキング・平均年収・社風/強みの違い – ワンキャリア, https://www.onecareer.jp/articles/1150

- freeeが子会社を設立し書店経営に参入 経営状態を“明け透け”に公開するテック系本屋さん「透明書店」を2023年4月に蔵前にオープン – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001121.000006428.html

- 消えゆく書店を救いたい!M&Aで業界に新たな風を, https://www.manda-pass.com/column/1596/

- オーディオブック市場 2024年に260億円規模に – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000035568.html

- オーディオブック市場、2024年には260億円に拡大する見通し 声優によるナレーションや朗読コンテンツも人気に | gamebiz, https://gamebiz.jp/news/257276

- 出版業界の変革加速に向けて – メディアドゥ, https://mediado.jp/wp-content/themes/basic-theme/pdf/ar2021/ar2021_C_002_jp.pdf

- DNPが構築した生産・流通ソリューションーーデータ活用で書籍のバリューチェーンを最適化!, https://connect.panasonic.com/jp-ja/gemba/article/00177632

- 返本率とは?出版業界が抱える返本率の課題とは? | 自費出版の書籍づくり本舗, https://shoseki.net/glossary/henponritsu/

- 未来への事業戦略|株式会社トーハン, https://www.tohan.jp/tohan-recruit/about/future.html

- トーハンの本業=出版取次事業, https://www.tohan.jp/tohan-recruit/about/culture.html

- 書店が売りたい本を生み出せる “未来の出版流通プラットフォーム”の構築を開始 | ニュース, https://www.dnp.co.jp/news/detail/20176513_1587.html

- 本屋に関する調査(2022年) – クロス・マーケティング, https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20221019bookstore

- 書籍の関連性を持たせた陳列が及ぼす効果 -セレンディピティが消費者の購買意図と 再来店, https://www.komazawa-u.ac.jp/~knakano/NakanoSeminar/wp-content/uploads/2020/03/%E9%95%B7%E9%87%8E%E6%97%A5%E5%90%91%E5%AD%90%E3%80%8C%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%81%AE%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%80%A7%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%9F%E3%81%9B%E3%81%9F%E9%99%B3%E5%88%97%E3%81%8C%E5%8F%8A%E3%81%BC%E3%81%99%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%94%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%8C%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%81%AE%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E6%84%8F%E5%9B%B3%E3%81%A8%E5%86%8D%E6%9D%A5%E5%BA%97%E6%84%8F%E5%90%91%E3%81%AB%E5%8F%8A%E3%81%BC%E3%81%99%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%83%BC%E3%80%8D.pdf

- リアル書店と利便性の功罪|瀬迫 貴士 – note, https://note.com/takashi_sesako/n/n42fe4c330bb4

- 書店(2021年版) | 市場調査データ | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト], https://j-net21.smrj.go.jp/startup/research/productsales/cons-bookstore2.html

- 全国書店ヒアリングでの声 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/syoten_koe.pdf

- 「まちの本屋さんのいま」調査をマーケティング的に読む, https://bsj.voyage/wp-content/uploads/2023/02/20230220_tsuji.pdf

- 【特集】書店振興プロジェクト 〈寄稿〉書店が求める支援、学び・文化の拠点を絶やさないために, https://book-link.jp/media/archives/14499

- 小型書店の開業をサポート 日本中の「本屋をやりたい人」へ 書店開業パッケージ『HONYAL』(ホンヤル)10月17日よりサービス開始 – トーハン, https://www.tohan.jp/news/20241017_18151/

- 関係者から指摘された書店活性化のための課題(案)に対する パブリックコメントの結果について, https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000286288

- 書店サポート|事業内容 – 日本出版販売, https://www.nippan.co.jp/business/bookstore_support/

- 【2025年最新】VRIO分析とは?競争優位性を強化するフレームワークの活用法と実践事例, https://www.koukoku.jp/service/suketto/marketer/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%88%A6%E7%95%A5/%E3%80%902025%E5%B9%B4%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%80%91vrio%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%95/

- 書店店員のお仕事とは?業務内容や身につくスキル、どんな資格や経験がいかせるの?[パコラ職種図鑑] – 【公式】福岡の求人広告は株式会社パコラ, https://www.pacola.co.jp/occupation-encyclopedia0187/

- 書店員になるには?仕事内容や求められる資質・能力などを紹介, https://www.gyakubiki.net/readings/employment/503/

- 書店員の仕事内容と目指し方。業務で求められる資質・能力も – スタンバイplus(プラス), https://jp.stanby.com/magazine/entry/241106

- 出版業界への転職希望者必見!主な職種や必要な経験をよくある疑問とともに解説, https://izul.co.jp/media/industry-market-knowledge/publishing-industry/

- 書店員 – 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag) – 厚生労働省, https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/68

- プロジェクト | CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社, https://www.ccc.co.jp/project/

- コロナ危機に克つ:紀伊國屋書店 「電子も紙も」コンテンツ充実を | コラム・事例, https://www.jpc-net.jp/column/detail/005717.html

- 日経MOOK 実践!店舗DX – 紀伊國屋書店, https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784532183240

- 【日販グループ】取次事業36億円の赤字に 「NIPPAN Conference 2024」で報告、海外とエンタメは過去最多売り上げ – BookLink, https://book-link.jp/media/archives/14308

- ジュンク堂書店 – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%A0%82%E6%9B%B8%E5%BA%97

- 【3159】丸善CHIホールディングス株式会社 事業概要と成長戦略に関するIRインタビュー, https://invest-n.jp/ir/4344/

- 中期経営計画 – 丸善CHIホールディングス, https://www.maruzen-chi.co.jp/ja/ir/philosophy/main/03/teaserItems1/0/link/strategy20240314.pdf

- 丸善ジュンク堂書店、駿河屋フランチャイズ事業が急拡大 — 3年で売上50億円超えを目指す, https://brandreusenews.jp/posts/katHDl10

- 【TSUTAYA ・蔦屋書店】 既存800店を順次業態転換 (前編) | ビジネスチャンス, https://www.bc01.net/topinterview/ccc_01/

- TSUTAYAの独自ノウハウを活用した 「店舗コンサルティングサービス」提供開始 | ニュース, https://www.ccc.co.jp/news/press/20241126_000173.html

- 書籍の広告ソリューション – Amazon Ads, https://advertising.amazon.com/ja-jp/solutions/industries/book-ads

- 出版指標年報 – CiNii 図書, https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN00482610

- 刊行物一覧 | 公益社団法人 全国出版協会, https://www.ajpea.or.jp/publication/

- 2025年版 出版指標 年報 – 出版科学研究所|オンラインショップ, https://shuppankagaku.shop-pro.jp/?pid=187319442

- 出版指標年報 | NDLサーチ | 国立国会図書館, https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000046279

- 公益社団法人 全国出版協会, https://www.ajpea.or.jp/

- 出版指標 年報 | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/booklist/annually/

- 雑誌販売額 | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/statistics/mook/

- 2025年上半期出版市場(紙+電子)は7737億円で前年同期比2.1%減、電子は2811億円で4.2%増 ~ 出版科学研究所調べ | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/56108

- 2024年の紙と電子を合算した出版市場(推定販売金額) – カレントアウェアネス – 国立国会図書館, https://current.ndl.go.jp/car/238836

- 書店数の推移 1999年~2017年:【 FAX DM、FAX送信の日本著者販促センター 】, http://www.1book.co.jp/001166.html

- 日本の書店数 Archives – The Bunka News デジタル – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/tag/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%9B%B8%E5%BA%97%E6%95%B0/

- デジタル社会経済のもとでの書店生き残り戦略 | 経営研レポート 2015, https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/reports/archives/2015/1119/index.html

- 書店マスタ管理センター 8月の書店数は1万250店 売場面積ありは7550店に – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/434902/

- 決算特集:日本出版販売(〜2021年) – 新文化オンライン, https://www.shinbunka.co.jp/kakokessan/kessan-nippan21

- 2024年度 中間決算報告|ニュースリリース – 日本出版販売, https://www.nippan.co.jp/news/kessan_20241122/

- 2024年度 決算報告 – 日販グループ, https://www.nippan-group.co.jp/news_information/holdings/kessan_20250530/

- 日販グループホールディングス および 日本出版販売 2020年度 決算報告 – note, https://note.com/nippan_tsushin/n/n3b837d4d95e6

- 有価証券報告書 – EDINET, https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100GBSL.pdf

- 2024年度 中間決算報告 – 日販グループ, https://www.nippan-group.co.jp/wp-content/uploads/2024/11/nippan_kessan_2024_1122.pdf

- トーハン中間決算、減収減益も各施策は「計画以上で進捗」 – 新文化, https://www.shinbunka.co.jp/archives/9190

- トーハン 24年度上半期決算 取次事業の赤字幅が縮小 CVS 売場提案の強化進める – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/402148/

- 【決算】トーハン 単体は減収減益 コンビニ引き継ぎで雑誌プラスも返品率48%台 – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/424320/

- 第9回 書店人の覚書帳|草彅主税 – note, https://note.com/kusanagi_9379/n/ne15ed756c50a

- 商業動態統計年報 2023年 | 政府刊行物 – 全国官報販売協同組合, https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=397548

- 商業動態統計月報 | NDLサーチ | 国立国会図書館, https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I026301623

- 省庁別:経済産業省関係 | 政府刊行物 | 全国官報販売協同組合, https://www.gov-book.or.jp/book/agencies.php?keyword=&search_agencies_id=521&search_field_id=&search_category_id=&start_y=&start_m=&end_y=&end_m=&search_flg=&ss_search_agencies_id=&ss_search_field_id=&ss_search_category_id=&ss_keyword=&search_orderby=price_low&search_disp_number=30&ss_start_y=&ss_start_m=&ss_end_y=&ss_end_m=&pageno=5&mode=

- 書籍一覧へ – 経済産業統計協会, http://www.etisa.or.jp/syoseki-itiran.htm

- HOT ! 商業動態統計年報 平成26年 経済産業省大臣官房調査統計グループ/編 経済産業省生産動態統計年報 化学工業統計編(平成26年) 中古本・書籍 | ブックオフ公式オンラインストア – enerag.elte.hu, https://enerag.elte.hu/?n=5667512140400

- 2023年度の電子書籍市場規模は6449億円 – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/697

- 2024年度の国内市場規模は前年比3.9%増の6703億円 『電子書籍ビジネス調査報告書2025』7月24日発売 飛躍への転換期に入ったWebtoon、IP戦略、海外展開 – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/715

- 日販GHD 24年度上半期決算 連結は減収増益で黒字に – The Bunka News デジタル – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/402391/

業界戦略-120x68.webp)