Beyond the Gadget: 日本の生活家電業界における次世代の価値創造とスマートライフ戦略(2025-2035)

インフォグラフィック

スライド資料

Smart_Life_Strategy_2035

解説動画

エグゼクティブサマリー

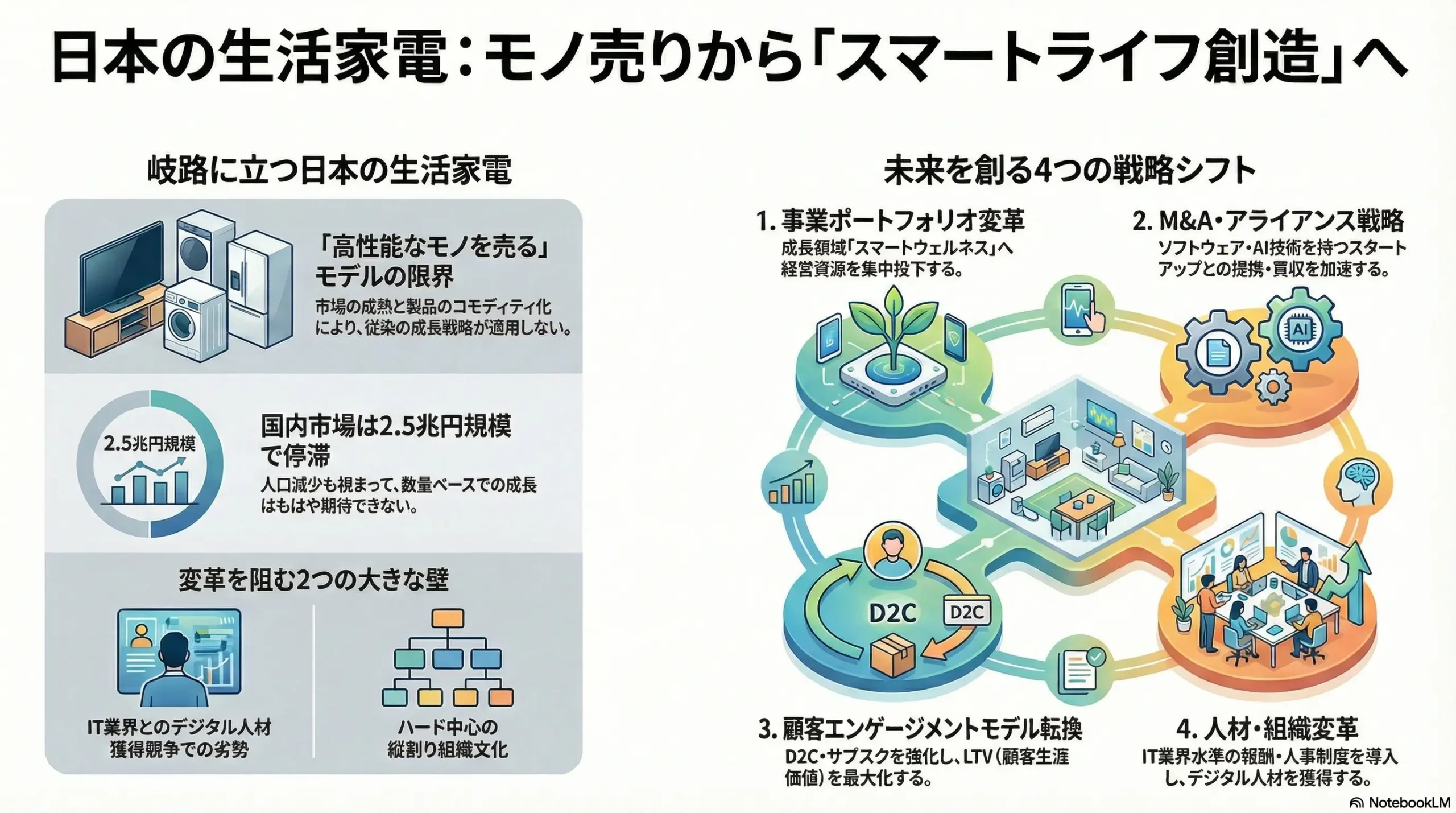

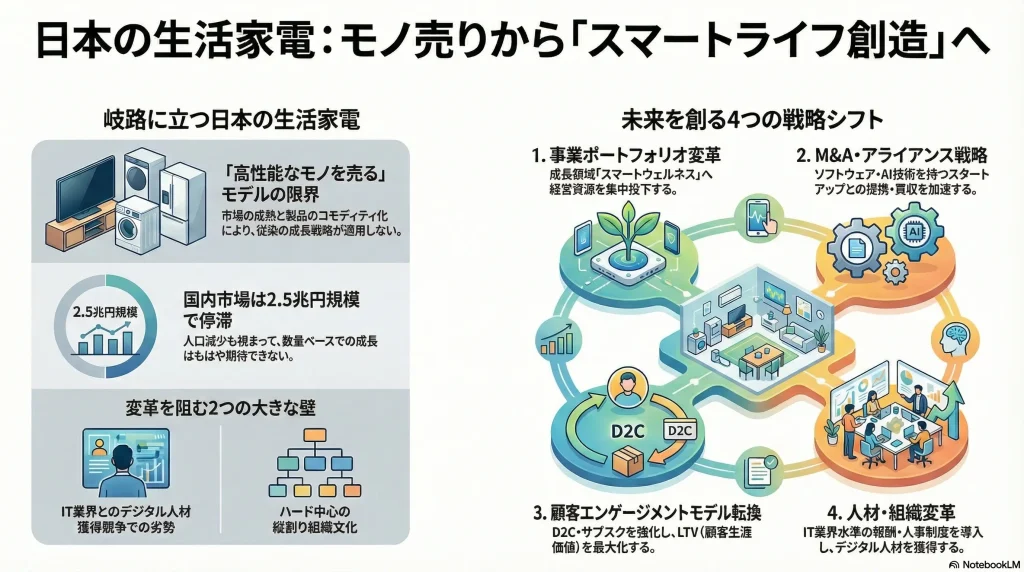

本レポートは、日本の生活家電業界が直面する構造的転換点を分析し、2035年までの持続的成長に向けた戦略的針路を提示するものです。テクノロジーの進化と顧客価値観の変容は、従来の「高性能なモノを売る」ビジネスモデルの限界を露呈させ、業界に根本的な変革を迫っています。

不可逆的な変化: 当業界は、IoT化による「製品のサービス化(Servitization)」と、ESG経営に代表される「サステナビリティへの要請」という二つの不可逆的な潮流に直面しています。これにより、価値創造の源泉はハードウェアのスペックから、ソフトウェア、データ、そして継続的な顧客関係へとシフトします。製品はもはや単体で完結する「モノ」ではなく、顧客の生活を豊かにするサービスを提供するための「ゲートウェイ」としての役割を担い始めています。

最大の障壁: 乗り越えるべき最大の障壁は、国内市場の成熟と製品のコモディティ化という「旧来の課題」に加え、ソフトウェア開発のスピードとアジャイルな組織文化への適応という「新たな課題」です。特に、IT業界との熾烈なデジタル人材獲得競争における劣勢と、ハードウェア中心の縦割り組織文化が、この変革を阻む最大の足枷となっています。

最大の事業機会: 掴むべき最大の事業機会は、個々の「スマート家電」を販売するのではなく、それらを連携させた「スマートホームエコシステムの構築」にあります。特に、日本の最重要社会課題である高齢化と健康志向を捉え、「ヘルスケア領域との融合」を核としたエコシステムは、新たな高付加価値市場を創出する最大のポテンシャルを秘めています。これは単なる利便性の提供を超え、顧客のウェルビーイングに貢献する、より深い価値提案を可能にします。

戦略的提言の方向性: 本レポートでは、取るべき戦略的オプションとして、以下の4つの柱を提言します。

- 事業ポートフォリオ変革: コモディティ化が進んだ事業から戦略的にリソースを移管し、「スマートウェルネス」などの成長領域へ再配分する。

- M&A・アライアンス戦略: ソフトウェア・サービス基盤を迅速に強化するため、AI/IoT技術を持つスタートアップや異業種有力企業との提携・買収を積極的に推進する。

- 顧客エンゲージメントモデル転換: LTV(顧客生涯価値)を最大化するため、D2Cチャネルを強化し、サブスクリプションなどのリカーリングモデルへの移行を加速する。

- 人材・組織変革: デジタル人材獲得に向け、IT業界水準を意識した報酬・人事制度への抜本的改革と、アジャイルな開発を可能にする組織文化への変革を断行する。

これらの戦略的シフトを通じて、単なる「ガジェット」の製造者から脱却し、次世代のスマートライフを創造するリーディングカンパニーへと進化することが、未来の成長を実現する唯一の道筋であると結論付けます。

第1章:市場概観と未来予測

本章では、日本の生活家電市場の現状を定量的に把握し、今後10年間の市場構造を規定する重要なトレンドを分析します。市場は成熟期にあるものの、その内部では高付加価値化とビジネスモデルの変革という大きな地殻変動が進行しています。

市場規模と収益構造

日本の生活家電市場規模の推移と将来予測

日本の民生用電気機器の国内出荷金額は、過去5年間、2.5兆円から2.6兆円のレンジで高水準を維持しつつも、微細な変動を繰り返してきました。日本電機工業会(JEMA)の統計によると、2020年度は新型コロナウイルス禍における「巣ごもり需要」を背景に2兆6,151億円と大きく伸長しました 1。しかし、その反動減や消費のサービス分野への回帰により、2021年度は2兆5,124億円、2023年度は2兆5,245億円と減少傾向を示しました 2。一方で、2024年度は記録的な猛暑などが追い風となり、エアコン販売が好調だったことから、前年度比2.4%増の2兆5,838億円と2年ぶりにプラス成長に転じています 5。

将来予測については、調査機関によって見方が分かれています。Spherical Insightsは、IoT化やスマートホームの普及を強力なドライバーとし、2022年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)4.4%で成長し、市場規模は379.2億米ドル(1ドル150円換算で約5.7兆円)に達するという楽観的な見通しを示しています 7。対照的に、XenoBrainは国内の人口動態などを踏まえ、より保守的に2030年までに2.56兆円(CAGR 約1.3%)に達すると予測しています 8。この差は、スマートホーム化の進展速度やそれに伴うサービス収益の拡大をどう評価するかに起因しており、業界が大きな分岐点にあることを示唆しています。

| 年度 | 市場規模(億円) | 前年比成長率(%) | 主要な出来事 |

|---|---|---|---|

| 2020 | 26,151 | – | 新型コロナウイルス禍による「巣ごもり需要」で市場が活性化 |

| 2021 | 25,124 | -3.9% | 巣ごもり需要の反動減 |

| 2022 | 25,866 | +2.9% | 製品単価上昇が出荷額を下支え |

| 2023 | 25,245 | -2.4% | 旅行などサービス消費へのシフト、物価高騰による節約志向 |

| 2024 | 25,838 | +2.4% | 記録的猛暑・厳冬によりエアコン販売が市場全体を牽引 |

| 2030 (E) | 25,600 | – | 低成長シナリオ: 国内市場の成熟と人口減が継続 (XenoBrain) |

| 2032 (E) | 57,000* | – | 高成長シナリオ: スマートホーム化とサービス化が本格的に進展 (Spherical Insights) |

*出典: JEMA 1, Spherical Insights 7, XenoBrain 8。注: 2022年度は2023年度実績と前年比から算出。

2032年予測値は379.2億米ドルを1ドル150円で換算。

製品カテゴリ別分析

市場全体の微動に対し、製品カテゴリ別に見ると成長ドライバーと成熟セグメントが明確に分かれています。

- 白物家電(冷蔵庫、洗濯機): 冷蔵庫・洗濯機ともに出荷台数は4年連続のマイナスを記録しており、市場の成熟を象徴しています 5。しかしその中で、ドラム式洗濯乾燥機は5年連続で過去最高の出荷台数を更新しており、家事の時短・省力化という明確な価値を持つ高付加価値製品への需要シフトが鮮明です 5。

- 空調家電(エアコン): 気候変動による猛暑や厳冬の常態化を背景に、生活必需品としての重要性が増しており、市場全体を牽引するカテゴリーとなっています。2024年度は出荷台数が941.4万台と4年ぶりのプラス成長に転じ、再び900万台の大台を回復しました 5。

- 調理家電(電子レンジ、炊飯器): コロナ禍で急増した内食需要の反動により、出荷台数は減少傾向にあります 4。しかし、多様な調理を一台でこなす高機能オーブンレンジや、食味を追求した高級IH炊飯器など、調理の質や楽しさを向上させる製品への支持は根強く、高価格帯の構成比は高い水準を維持しています。

- 理美容・健康家電: 健康・ウェルネス志向の高まりを直接的な追い風とし、高機能ヘアドライヤーやマッサージガンといった製品群が市場で高い成長を遂げています 6。

製品単価(ASP)の動向

市場の動向を理解する上で極めて重要なのが、製品単価(ASP: Average Selling Price)の上昇です。GfK Japanの調査によると、エアコンや掃除機などの主要カテゴリーにおいて、税抜き平均価格は明確な上昇トレンドを示しています 12。冷蔵庫や洗濯機では、単身世帯の増加を背景とした小型モデルの構成比拡大により全体の平均価格が下落する局面も見られますが、401L以上の大型冷蔵庫やドラム式洗濯乾燥機といった高機能モデルの単価は一貫して上昇しています 13。

市場全体の出荷台数が伸び悩む一方で、出荷金額が高水準を維持しているという事実は、このASPの上昇によって説明されます。これは、消費者が単に「安価な製品」を求めているのではなく、「価格が高くても、時短、健康、快適性といった明確な体験価値を提供する製品」には積極的に投資するという、消費行動の質的な変化を明確に示しています。したがって、企業が収益性を確保するためには、低価格帯のボリュームゾーンでの消耗戦から脱却し、説得力のある価値提案を伴う高付加価値製品・サービスへと事業ポートフォリオをシフトさせることが絶対条件となります。

今後のトレンドと未来予想

今後10年の業界地図を塗り替える、4つの破壊的トレンドを分析します。

IoT家電とスマートホームエコシステム

日本のスマートホーム市場は、2035年までに240.1億ドル(年平均成長率11.28%)に達すると予測される巨大なポテンシャルを秘めています 18。しかしながら、現在の普及率は約13%に留まり、中国(92%)や米国(81%)といった先進市場から大きく遅れを取っているのが実情です 19。

この普及の遅れの最大の要因は、メーカー間の互換性の欠如による「エコシステムの不在」でした。消費者は特定のメーカーの製品で揃えなければならず、これが導入の大きな障壁となっていました。この状況を打破するゲームチェンジャーとして期待されるのが、共通接続規格「Matter」です 20。Matterに対応した製品であれば、消費者はメーカーの垣根を越えて自由にデバイスを組み合わせることが可能となり、スマートホームの普及が加速度的に進展する蓋然性が高いと言えます。

この変化は、ビジネスモデルの根幹を揺るがします。IoT家電は、単なる遠隔操作が可能な便利な道具ではありません。それは、顧客の生活習慣、好み、環境に関する膨大なデータを収集するための「センサー」としての役割を担います 22。現状のマネタイズは、機器本体の販売価格に機能を上乗せする形が主ですが、これは限定的です。真の価値創出の源泉は、収集したデータを活用し、パナソニックの有償サポートサービス「Panasonic Care」や東芝冷蔵庫の「みまもり」機能のように、継続的なサービスを提供することにあります 22。今後の競争優位性は、ハードウェアの性能ではなく、「どれだけ多くのデータを収集し、それを基にどれだけ魅力的な継続的サービスを創出できるか」で決定されます。ハードウェアは、サービスを提供するための「入口」に過ぎなくなるのです。

サブスクリプションとリカーリングモデル

製品を売り切るのではなく、継続的なサービスとして提供するサブスクリプションやリカーリングモデルは、家電業界においても新たな収益の柱となる可能性を秘めています。パナソニックが展開する調理家電のサブスクリプションサービス「foodable」は、最新の家電(ハード)と厳選された食材(ソフト)を組み合わせることで、継続的な顧客接点と安定的なリカーリング収益を生み出す先進事例です 24。

このモデルは、消費者の視点では高価な最新家電の初期導入ハードルを下げ、メーカーの視点では利用データに基づいた次の製品開発やサービス改善に繋げられるという、双方にとって大きな利点を持ちます 26。家電業界におけるリカーリングモデルの可能性は、浄水器のフィルターや洗剤の自動再注文といった消耗品の定期配送から、ソフトウェアの高度な機能に対する月額課金、後述するAIを活用した予知保全サービスまで、極めて多岐にわたります 27。

D2C(Direct to Consumer)販売モデルの進展

メーカーが家電量販店などの中間業者を介さずに顧客へ直接販売するD2Cモデルは、単なる収益性向上(中間マージンの削減)に留まらない、より重要な戦略的価値を持ちます 30。

その最大の価値は、「ファーストパーティデータの直接取得」にあります 32。誰が、いつ、どこで製品を購入し、どのように使用しているのかといった顧客データを直接収集・分析することで、顧客一人ひとりの生涯にわたる企業への貢献価値(LTV: Life Time Value)を最大化するためのエンゲージメント戦略の強固な基盤となります 32。GfKの調査によれば、家電小売市場におけるオンライン販売の金額構成比はすでに21%を超えており、この流れは今後も加速することが確実です 12。メーカーは、既存の量販店チャネルとの関係を維持しつつも、顧客との直接的な関係を構築するD2Cチャネルを戦略的に強化することが急務です。

AI搭載による家電の進化

AI(人工知能)は、家電を「便利な道具」から「賢いパートナー」へと進化させる核心的な技術です。AIは、製品に搭載されたセンサーが収集した膨大なデータを解析し、ユーザーの行動や室内の環境を「先読み」することで、究極のパーソナライズを実現します 35。例えば、ユーザーの睡眠サイクルや体表温度を学習し、睡眠の質が最も高まるように室温・湿度を夜通し自動調整するエアコンや、洗濯物の汚れ具合をセンサーで検知し、最適な洗剤量と洗濯時間を自動で決定する洗濯機などがその代表例です。

さらに、稼働データを常時分析することで故障の予兆を検知する「予知保全」は、アフターサービス事業を単なるコストセンターから、新たな収益を生むプロフィットセンターへと変革させる大きなポテンシャルを秘めています 37。

第2章:外部環境の構造変化 (PESTLE分析)

本章では、PESTLE分析のフレームワークを用い、生活家電業界の事業基盤を中長期的に規定するマクロ環境の変化を6つの側面から網羅的に分析し、それぞれがもたらす「機会」と「脅威」を明確にします。

Political (政治)

- 機会:

- 環境規制の強化: 省エネ法に基づくトップランナー制度は、エネルギー効率の高い製品開発をメーカーに義務付けるものです 40。これは規制であると同時に、高い技術力を持つ日本メーカーにとっては、省エネ性能を明確な付加価値として訴求し、製品の差別化を図る好機となります。環境性能を価格に適切に転嫁できれば、収益性の向上に繋がります。

- 脅威:

- グローバルな規制調和の圧力: 欧州委員会が導入を進める「修理する権利」は、メーカーに対し、製品の設計段階から分解・修理の容易さを考慮することや、修理用部品を長期間供給することを義務付けるものです 42。このような規制は、グローバルで事業を展開するメーカーにとって、製品設計思想の根本的な見直しやサプライチェーンの再構築を迫るものであり、対応コストの増加は避けられません。

- 企業の社会的責任の増大: 日本の家電リサイクル法は、製品のライフサイクル終了後の回収・再商品化におけるメーカーの責任を規定しています 44。今後、対象品目の拡大やリサイクル率基準の厳格化が進めば、企業のコンプライアンスコストはさらに増加する可能性があります。

Economic (経済)

- 機会:

- 新興国市場の成長: 国内市場が成熟する中、経済成長が著しい東南アジア(ASEAN)地域は、最も有望な成長市場です 46。中間所得層の拡大に伴い、耐久性や品質に優れた日本製家電への需要は着実に増加しており、国内の需要減少を補う成長エンジンとしての役割が期待されます。

- 脅威:

- 国内個人消費の停滞: 日本国内では、物価上昇に賃金の伸びが追いつかず、実質可処分所得は伸び悩んでいます 48。この状況は消費者の節約志向を強め、特に機能差の少ない普及価格帯製品の販売にマイナスの影響を与えます。

- コストプッシュ・インフレと為替変動: 銅、鉄、樹脂といった基幹材料や半導体の価格高騰、不安定な為替レート、そして地政学リスクに起因する海上輸送費の上昇は、製造コストを直接的に圧迫し、企業の利益率を低下させる深刻な脅威です 50。これらのコスト上昇分を販売価格へ十分に転嫁できない場合、企業の収益性は大幅に悪化するリスクを常に内包しています。

Social (社会)

- 機会:

- 人口動態の変化: 日本社会の構造変化は、新たな製品ニーズの宝庫です。単身世帯や共働き世帯の増加は、「時短」「省力化」への強いニーズを生み出し、ロボット掃除機、食器洗い乾燥機、自動調理鍋といった製品群の市場を拡大させます 53。また、深刻化する高齢化は、「操作の簡便性(ユニバーサルデザイン)」、「見守り機能」、「健康管理支援」といった価値を持つ製品・サービスにとって、巨大な事業機会を創出します 54。

- 健康・ウェルネス志向の高まり: 消費者の関心は、単なる利便性や快適性を超え、より質の高い睡眠、清浄な室内空気、健康的な食生活といったウェルビーイングの実現へと拡大しています。この潮流は、高機能な空調家電、調理家電、健康・理美容家電の市場を直接的に押し上げる強力な追い風となります 11。

- サステナビリティ(ESG)への意識向上: 環境への配慮や社会貢献を重視する消費者が、特に若年層を中心に増加しています。リサイクル素材の利用や、製品の長寿命化、リファービッシュ品(メーカー再生品)の提供といった取り組みは、企業のブランドイメージを向上させ、環境意識の高い顧客層からの共感を獲得するための重要な要素となります 56。パナソニックの「Panasonic Factory Refresh」事業は、この流れを的確に捉えた先進的な取り組みです 58。

- 脅威:

- 価値観の多様化: ライフスタイルが細分化・多様化する中で、全ての顧客に響く画一的な機能を持つマスプロダクトの訴求力は低下しています。各セグメントの細やかなニーズや価値観を深く理解し、それに応える製品・サービスを提供できないメーカーは、徐々に市場での存在感を失っていくリスクがあります。

Technological (技術)

- 機会:

- AI、IoT、センサー技術の融合: これらの基盤技術の進化と融合は、製品の付加価値を飛躍的に高める最大の機会です。前述した「究極のパーソナライズ」や「予知保全によるサービス化」は、これらの技術なくしては実現不可能です。

- UI/UXデザインの重要性の高まり: 製品操作の主戦場が物理的なボタンからスマートフォンアプリへと移行する中、直感的で使いやすく、心地よいユーザー体験(UI/UX)を提供できるかが、製品の評価を大きく左右します。ハードウェアの性能差が縮小するにつれて、ソフトウェアの使いやすさが決定的な差別化要因となります。

- 脅威:

- 技術の陳腐化の加速: ソフトウェア中心の世界では、技術の進化サイクルがハードウェアとは比較にならないほど速い。数ヶ月単位でのアップデートが常識となる中で、従来の数年単位の開発サイクルに固執する企業は、急速に競争力を失います。

- サイバーセキュリティリスク: 家中の家電がインターネットに常時接続されるスマートホームは、ハッキングや個人情報漏洩の標的となるリスクを常に抱えています 19。一度でも重大なセキュリティインシデントが発生すれば、長年かけて築き上げたブランドの信頼を根底から揺るがしかねません。

Legal (法規制)

- 機会:

- データ利活用のルール明確化: 改正個人情報保護法など、IoTデータの取り扱いに関するルールが整備されることで、企業は法的な不確実性を低減させ、許容される範囲内で収集したデータを新サービス開発に安心して活用できるようになります 23。

- 脅威:

- コンプライアンスコストの増大: 製造物責任法(PL法)や電気用品安全法といった従来の安全規制に加え、IoTデータの取り扱いに関するプライバシー規制は年々厳格化・複雑化しています 23。これらの法規制を遵守するための法務・コンプライアンス体制の強化は、企業にとって必須の投資となります。

Environmental (環境)

- 機会:

- 気候変動による新たな需要: 夏の猛暑や冬の厳寒、ゲリラ豪雨といった異常気象の頻発は、エアコン、除湿機、空気清浄機といった季節家電の需要を、一過性のものではなく恒常的なものへと変化させています 62。

- サーキュラーエコノミーへの移行: 製品のライフサイクル全体(製造、使用、廃棄)における環境負荷低減への要請は、修理サービスの拡充、リファービッシュ事業、ソフトウェアアップデートによる長寿命化といった、サーキュラーエコノミー(循環型経済)に根差した新たなビジネスモデルを創出する機会となります。

- 脅威:

- サプライチェーンへの影響: 気候変動に起因する自然災害の激甚化は、国内外の生産拠点や物流網を寸断するリスクを高めます。特定地域への過度な依存は、サプライチェーンの脆弱性を増大させ、事業継続を脅かす可能性があります。

これらのマクロ環境分析を俯瞰すると、高齢化や環境問題、人手不足といった社会が直面する「脅威」が、健康志向、ESG、時短・省力化ニーズといった「機会」と表裏一体の関係にあることが明らかになります。例えば、「高齢化」は労働力不足という脅威であると同時に、「見守りサービス」や「ユニバーサルデザイン家電」という巨大な事業機会を生み出します。「環境規制」は対応コスト増という脅威ですが、「省エネ性能」という高付加価値を創出する機会でもあります。これは、もはや単に高性能な製品を作るだけでは不十分であり、「社会課題を解決するソリューション」を提供することこそが、企業の存在意義(パーパス)と事業成長を両立させる鍵であることを示唆しています。したがって、自社の技術や製品が、どの社会課題(例:高齢者のQoL向上、共働き世帯の家事負担軽減、カーボンニュートラルへの貢献)を解決できるのかを事業戦略の出発点に据えることが、機能競争から脱却し、顧客からの深い共感と支持を得るための道筋となります。

第3章:顧客需要の再定義

本章では、現代の消費者が家電製品に何を求めているのかを深く掘り下げ、購買に至るまでの意思決定プロセスと、購入後のエンゲージメントのあり方を分析します。価値の尺度が「機能」から「体験」へと大きくシフトする中、顧客との関係性を再定義することが不可欠です。

顧客インサイトとKBF(Key Buying Factor)の変化

「機能・スペック」から「体験価値(CX)」へ

現代の消費者は、もはやカタログに記載されたスペックの優劣(例:モーターの回転数、消費電力W数)だけで製品を選ぶことはありません。購買の決定要因(KBF)は、その製品を生活に取り入れることで、いかに日々の暮らしが豊かになるか、楽しくなるか、あるいは楽になるかという「体験価値(Customer Experience)」へと明確にシフトしています 64。例えば、「この調理家電があることで、料理のレパートリーが広がり、家族との食事がもっと楽しくなる」といった情緒的な価値が、購入を後押しする重要な要素となっています。この「体験」を売る戦略で熱狂的なファンを獲得したバルミューダの成功は、このシフトを象徴する事例と言えます 66。

顧客セグメント別の価値観

価値観は世代によっても大きく異なります。

- Z世代(1990年代後半~2010年代序盤生まれ): デジタルネイティブである彼らは、購買行動においてSNSでの情報収集と第三者による口コミ・評価を極めて重視します 67。広告などの企業発信情報よりも、信頼するインフルエンサーや友人のリアルなレビューを信用する傾向が強く、「失敗したくない」という意識が他の世代より強いことが特徴です 69。また、企業の環境問題や社会課題への取り組み(サステナビリティ)にも敏感で、ブランドの姿勢が購買選択に影響を与えます 69。

- ミレニアル世代(1980年代前半~1990年代中盤生まれ): 合理性を重視し、コストパフォーマンスに厳しい目を持ちながらも、家族との時間や自己実現といった「体験」への投資を惜しまない世代です 70。家事の負担を軽減する時短家電への関心が高く、モノの所有よりも旅行などのリアルな体験を優先する傾向があります 67。

- シニア層: 多機能性よりも「操作の簡便性」「安全性」「健康維持への貢献」といった実利的な価値を重視します。また、離れて暮らす家族との繋がりを維持するための「見守り」や、防犯意識の高まりから「ホームセキュリティ」といったスマートホームの機能に高い関心を示しています 71。

SNSとレビューサイトの影響力増大

消費者庁の調査によれば、特に10代から30代の若年層はSNSを主要な情報源としており、レビュー件数の多さや評価の高さが購買行動に絶大な影響を与えています 72。調査対象者の半数以上が「レビュー件数が多い商品を選ぶ」と回答し、全体的に高評価であっても、否定的なレビューが一つあるだけで6割以上が購入をためらうという結果が出ています 72。これは、企業がコントロールできないUGC(User Generated Content: ユーザー生成コンテンツ)が、購買意思決定における最重要ファクターとなっていることを示しています。

かつてのマーケティングは、テレビCMに代表されるように、企業が一方的に製品の優位性を訴求する「プッシュ型」が主流でした。しかし、現代の消費者は企業からの公式情報よりも、他のユーザーやインフルエンサーといった第三者の「リアルな声」を信頼します 72。この構造変化は、マーケティング活動のゴールが、単なる「認知拡大」から、顧客との「信頼と共感の獲得」へとシフトしたことを意味します。企業は広告宣伝費を投下するだけでなく、優れた製品体験の提供やオンラインコミュニティの形成、インフルエンサーとの共創などを通じて、良質なUGCが自然発生するような仕組みにこそ投資する必要があります。

新たな需要領域

顧客のライフスタイルの変化は、新たな需要領域を生み出しています。

- 「おうち時間」の質の向上: 新型コロナウイルス禍を経て定着した在宅時間の増加は、生活空間の快適性を追求する動きを加速させました。ホームエンターテイメントを充実させる大型・高画質テレビや高音質オーディオ、快適な室内環境を維持するための高性能エアコンや空気清浄機、そして本格的な調理を楽しむための調理家電への需要は、一過性のものではなく、底堅い市場を形成しています。

- 健康・ウェルネス: 健康維持・増進への関心は、全世代を通じて高まっています。睡眠の質をモニタリングし、改善をサポートするデバイス、空気中のウイルスやアレルゲンを除去する高性能な空気清浄機、栄養バランスを考慮したレシピを提案するスマート調理家電など、健康に直接的に貢献する製品群の市場は、今後も着実な拡大が見込まれます 11。

- ペット向け家電(ペットテック): ペットを家族の一員として捉える「ペットの家族化」が進む中、ペットテック市場は新たな成長領域として急速に立ち上がっています。矢野経済研究所の予測では、国内市場規模は2023年度に50億円に達すると見込まれています 74。スマートフォンと連携する自動給餌器や見守りカメラ、健康状態を管理できるスマートトイレなど、飼い主の負担を軽減し、ペットの健康と安全を守る製品への需要は今後ますます高まるでしょう 75。

顧客エンゲージメント

IoT時代の到来は、顧客との関係性を根本から変えました。従来のビジネスモデルでは、製品を販売した時点で顧客との関係はほぼ終了していましたが、今や販売は関係の「始まり」に過ぎません。

スマートフォンアプリや本体ソフトウェアのアップデートを通じて、購入後も新たな機能を追加したり、性能を向上させたりすることが可能になります。これにより、製品の物理的な陳腐化を防ぎ、長期にわたって顧客満足度を維持・向上させることができます。

最終的に目指すべきは、LTV(顧客生涯価値)の最大化です 32。D2Cサイトやアプリを通じて得られる顧客の利用データに基づき、パーソナライズされた情報提供、消耗品のタイムリーな交換提案、そして次期モデルへの効果的な買い替え促進など、長期的かつ継続的な関係性を構築することで、顧客一人当たりの生涯価値を最大化するビジネスモデルへの転換が、持続的成長の鍵となります。

第4章:サプライチェーン・バリューチェーン分析

本章では、業界のコスト構造と価値創出の源泉を、サプライチェーンとバリューチェーンの二つの側面から分析します。地政学リスクへの耐性を高める「強靭性」の確保と、D2CやAIといった新たな潮流に適応するためのバリューチェーン変革が、今後の競争力を左右する重要な論点となります。

サプライチェーン分析

基幹部品のサプライヤー構造

生活家電の性能とコストを決定づける基幹部品は、特定のグローバルサプライヤーへの依存度が高い構造にあります。

- 半導体: 家電のスマート化に不可欠な半導体、特に高度な演算処理を担うロジック半導体は、台湾のTSMC、韓国のSamsung、米国のIntelといった海外の巨大ファウンドリ(受託製造企業)への依存度が極めて高いのが現状です 78。これらの供給者の交渉力は強く、世界的な半導体不足や価格変動は、メーカーの生産計画とコスト構造を直接的に揺るがします。

- センサー: スマート化の「目」や「耳」となるセンサー類では、CMOSイメージセンサーにおいてソニーが圧倒的な世界シェアを誇ります 79。一方で、温度、湿度、人感といった多様なセンサーについては、パナソニック、オムロン、TDKといった国内企業も重要な供給者として存在感を示しています 80。

- モーター・コンプレッサー: エアコンや冷蔵庫の心臓部であるコンプレッサーは、スウェーデンのアトラスコプコなどが高いシェアを持ち、日立製作所も主要プレイヤーの一角を占めています 81。

地政学リスクとカントリーリスク

現在のサプライチェーンにおける最大の脆弱性は、生産委託および部品調達における中国・東南アジアへの過度な依存構造です。米中対立の先鋭化や台湾有事といった地政学リスクが万が一顕在化した場合、サプライチェーンが寸断され、生産停止に追い込まれる深刻なリスクを抱えています 82。また、円安の進行や、地政学リスクに起因する海上コンテナ運賃の高騰は、海外からの部品調達や製品輸入のコストを恒常的に押し上げ、国内メーカーの収益性を圧迫する要因となっています 84。アイリスオーヤマが一部製品の生産を中国から国内工場へ移管した動きは、こうしたリスクへの具体的な対応策の一つとして注目されます 84。

これまでのサプライチェーンマネジメントは、コストを極限まで最小化するための「効率性」を最優先とし、結果として中国への一極集中生産という構造を生み出しました。しかし、パンデミックや地政学リスクの頻発は、このモデルがいかに脆弱であるかを白日の下に晒しました 82。今後の事業継続を考える上で、コストが多少増加したとしても、有事の際にサプライチェーンを維持できる「強靭性(レジリエンス)」の確保が最重要課題となります。具体的には、①生産拠点の複数国への分散(チャイナ・プラスワン、プラス・エヌ)、②重要部品の複数社からの調達(マルチソーシング)、③国内生産能力の再評価と戦略的確保といった、サプライチェーンの強靭化に向けた投資は、もはやコストではなく、事業継続のための必須の「保険」として位置づけるべきです。

バリューチェーン分析

伝統的バリューチェーンのコスト構造

マイケル・ポーターが提唱したバリューチェーンのフレームワークに沿って分析すると、伝統的な家電メーカーの主活動は「企画・開発」→「調達」→「製造」→「物流」→「マーケティング・販売」→「アフターサービス」という連鎖で構成されます 85。このモデルにおいて、コスト構造の大部分を占めていたのは「製造」コストと、家電量販店などに支払う販売奨励金やマージンを含む「マーケティング・販売」コストでした。そして、付加価値の源泉は、主に「企画・開発」段階における技術的優位性や独自機能にありました。

D2Cモデルによる変革

D2C(Direct to Consumer)モデルは、この伝統的なバリューチェーンに構造変革をもたらします。まず、「マーケティング・販売」プロセスを内製化することで、中間マージンを削減し、直接的に利益率を改善する効果があります 30。しかし、その戦略的価値はさらに深遠です。最も重要なのは、顧客との直接的な接点を持つことで、「アフターサービス」の質を高め、次なる「企画・開発」に直結する貴重な顧客データを直接取得できる点です 32。これにより、バリューチェーン全体が、勘や経験ではなく、リアルな顧客データによって駆動される、より精度の高いサイクルへと変革します。

AI/IoTによるプロセスイノベーション

AIとIoT技術は、バリューチェーンの各プロセスに革新をもたらすポテンシャルを秘めています。

- 企画・開発: IoTデバイスから収集される膨大な実使用データを分析することで、顧客が実際にどのような機能を使っているのか、どのような点に不満を感じているのかを定量的に把握できます。これにより、データドリブンな製品開発が可能となり、開発の成功確率を高めます。

- 調達・製造: AIによる高精度な需要予測は、過剰在庫や欠品による機会損失を劇的に削減します 87。需要予測に基づいた最適な生産計画は、製造コストの削減にも直接的に貢献します。

- アフターサービス: AIを活用した故障予知保全は、アフターサービスを根本から変革します 37。従来の「故障が発生してから修理する」という受動的な対応から、稼働データを常時監視し、「故障が発生する前にメンテナンスを提案する」という能動的なサービスへの転換が可能になります。これは顧客満足度を飛躍的に向上させると同時に、保守契約といった新たなサービス収益を創出する機会となります。

第5章:競合環境のパラダイムシフト (Five Forces分析)

本章では、マイケル・ポーターの五つの力(Five Forces)モデルを用い、日本の生活家電業界の収益性を規定する競争要因を構造的に分析します。分析の結果、競争のルールそのものが変化し、従来の戦略が通用しなくなりつつあるパラダイムシフトが明らかになります。

業界内の競争

- 競争の激しさ: 高

業界内の競争は極めて激しく、かつ多様なプレイヤーが異なる戦略で競い合う複雑な様相を呈しています。

- 国内大手(パナソニック、日立グローバルライフソリューションズなど): 長年培ってきた高いブランド信頼性、高品質な製品開発力、そして全国を網羅する販売・サービス網が最大の強みです。しかし、巨大組織ゆえの意思決定の遅さや、ハードウェア中心の事業構造からソフトウェア・サービス主導への転換に苦慮している側面も見られます 90。

- 海外大手(Samsung, LG, Dyson): グローバル市場での圧倒的な規模を背景に、ソフトウェアやデザインへの大胆な先行投資で市場をリードしています。特にSamsungやLGは、半導体からディスプレイパネル、最終製品までを自社で一貫生産する垂直統合モデルにより、高いコスト競争力と技術開発のスピードを両立させています 93。Dysonは、卓越した技術革新を核に、高価格・高利益率のプレミアム市場を確立しています 96。

- 国内新興勢力(アイリスオーヤマ、バルミューダ): 大手とは全く異なるアプローチで市場に新風を吹き込んでいます。

- アイリスオーヤマ: 「ユーザーイン」の視点から、消費者が本当に必要とする機能に絞り込む「引き算の発想」で、圧倒的な低価格を実現しています。さらに、製造から物流までを自社で担う「メーカーベンダー」という独自の業態により、中間コストを徹底的に排除し、大手とは異なる価格帯とホームセンターなどの独自チャネルで市場を攻略しています 84。

- バルミューダ: 「素晴らしい体験」の提供に特化し、機能やスペックではなく、美しいデザインや製品がもたらす感動的なストーリーで顧客を魅了しています。これにより、ニッチながらも熱狂的なファンを持つ強力なブランドを構築し、高価格帯市場を確立しました 66。

かつての競争は、国内大手が同様の機能・価格帯でシェアを奪い合う「同質的な競争」が中心でした。しかし現在は、アイリスオーヤマが「価格」で、バルミューダが「体験価値」で、Dysonが「技術革新」で、それぞれ全く異なる競争軸で市場を切り取っています。この結果、明確な特徴を持たない「そこそこの性能で、そこそこの価格」の製品、すなわちミドルマーケットが最も厳しい競争に晒される「空洞化」現象が起きています。この環境下で生き残るためには、全ての領域で勝とうとする「全方位戦略」から脱却し、自社がどの競争軸(価格、技術、体験価値、サービスなど)で戦うのかを明確に定義し、そこに経営リソースを集中投下する「選択と集中」が不可欠です。

新規参入の脅威

- 脅威度: 中~高

工場設備やグローバルなサプライチェーン構築が必要となる伝統的な「製造業」としての参入障壁は依然として高いです。しかし、業界にとって最大の脅威は、異業種、特にGAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表されるITプラットフォーマーからの参入です。彼らの狙いは、ハードウェアを自ら製造することではなく、スマートホームのOS(例: Google Home, Apple HomeKit)や音声アシスタント(例: Alexa, Siri)といった「プラットフォーム」を支配することにあります。このプラットフォームを一度掌握されれば、既存の家電メーカーは、彼らのエコシステム上で機能する一デバイス供給者に成り下がり、顧客との直接的な関係やデータを失うという深刻なリスクに直面します。

代替品の脅威

- 脅威度: 中

家電が提供してきた便益、すなわち「家事の成果」そのものを代替するサービスが増加しています。例えば、洗濯機の便益は「清潔な衣類」、調理家電の便益は「美味しい食事」ですが、これらはそれぞれ家事代行サービスやクリーニング、ミールキットの宅配やフードデリバリーサービスによっても得られます。これらのサービスは、特に時間を価値と捉える単身世帯や共働き世帯にとって魅力的な選択肢となり、家電の新規購入や買い替え需要を潜在的に侵食する可能性があります。

供給者の交渉力

- 交渉力: 高(一部の部品において)

高性能な半導体や特殊なセンサーなど、技術的に高度で供給者が寡占化している部品については、サプライヤーの交渉力が非常に強い状況にあります 78。これらの部品の供給不足や価格高騰は、メーカーの生産計画や収益性を直接的に脅かすリスク要因です。一方で、筐体に使われる樹脂や汎用的な電子部品については、複数の供給者が存在するため、交渉力は比較的低いと言えます。

買い手の交渉力

- 交渉力: 高

買い手の交渉力は、法人・個人ともに非常に高いレベルにあります。

- 法人バイヤー(家電量販店): 大規模な仕入れ量を背景に、メーカーに対して強い価格交渉力を持ち、販売条件に大きな影響を与えます。

- 個人顧客: インターネットとスマートフォンの普及により、消費者は製品情報や価格を瞬時に比較検討できるようになりました。また、SNSやレビューサイトを通じて他のユーザーの評価を容易に参照できるため、個人の購買力は相対的に大きく向上しています 72。製品レビューは購買意思決定に絶大な影響を与え、実質的に顧客が製品の価値を評価し、市場を動かす力が増していると言えます。

第6章:内部環境分析(人材と組織)

本章では、保有する経営資源の競争優位性を評価するとともに、次世代の価値創造、特にソフトウェアとサービスへの移行を阻む、人材ポートフォリオと組織文化における根深い課題を浮き彫りにします。

VRIO分析

持つ経営資源を、VRIOフレームワーク(Value: 経済的価値、Rarity: 希少性、Imitability: 模倣困難性、Organization: 組織)の観点から評価します。

- ブランド力(例: 「Panasonic」ブランド): 長年の歴史で培われた品質への信頼性は、依然として高い**経済的価値(V)を持ちます。しかし、新興ブランドや海外ブランドの台頭により、その希少性(R)**は相対的に低下しています。

- 販売・サービス網: 全国を網羅する家電量販店チャネルやサービス拠点は、顧客接点として**価値(V)がありますが、D2Cモデルの普及により希少性(R)や模倣困難性(I)**は過去のものとなりつつあります。

- 特許ポートフォリオ: モーターやコンプレッサーなどの基幹技術に関する特許群は、高い価値(V)、希少性(R)、**模倣困難性(I)**を持ち、依然として競争優位の源泉です。

- 顧客データ: IoT家電から得られる膨大な顧客の利用データは、将来のサービス化やパーソナライズの鍵を握る、極めて**価値(V)が高く希少(R)な経営資源です。しかし、現状ではそのデータを十分に分析し、事業に活用するための組織(O)**体制が整っておらず、そのポテンシャルを最大限に引き出せていない点が最大の課題です。この「顧客データ」こそが、将来の持続的競争優位を築く上で最も重要な戦略的資産であると位置づけられます。

人材ポートフォリオとスキルセットの変化

製品の価値の源泉がハードウェアからソフトウェア・サービスへと移行するに伴い、企業が必要とする人材のポートフォリオは劇的に変化しています。従来の機械工学や電気工学の知識を持つエンジニアに加え、ソフトウェアエンジニア、UI/UXデザイナー、データサイエンティスト、AIエンジニアといったデジタル人材の重要性が飛躍的に高まっています 100。

しかし、これらのデジタル人材はIT・Web業界でも需要が逼迫しており、業界を越えた熾烈な人材獲得競争が繰り広げられています。転職サービス各社の調査によると、データサイエンティストの平均年収は526万円、UI/UXデザイナーは471万円に達し、経験豊富な人材には1,000万円を超える報酬が提示されることも珍しくありません 102。これは、多くの伝統的な製造業が準拠する年功序列型の給与水準を大きく上回っており、構造的な課題となっています。

| 職種 | 製造業(平均年収) | IT・Web業界(平均年収) | 年収差額(概算) |

|---|---|---|---|

| ソフトウェアエンジニア | 450万円~650万円 | 500万円~800万円 | +50万円~+150万円 |

| UI/UXデザイナー | 400万円~600万円 | 471万円~750万円 | +70万円~+150万円 |

| データサイエンティスト | 500万円~750万円 | 526万円~1,000万円超 | +26万円~+250万円超 |

出典: doda 100, レバテックキャリア 102, High-Five 104 等のデータを基に作成。年収は経験・スキルにより大きく変動。

この報酬ギャップに加え、組織文化も大きな障壁となっています。トップダウンの意思決定と完璧な計画を重視するウォーターフォール型の開発文化は、トライ&エラーを許容し、ボトムアップで迅速な改善を繰り返すアジャイルな開発プロセスを好むデジタル人材にとって、魅力的とは言えません 105。優秀なデジタル人材を獲得・定着させるためには、採用部門の努力だけでは限界があります。IT業界の市場価値を意識した報酬制度への抜本的改革、エンジニアに大きな裁量権を与える開発環境の整備、そして失敗を許容し学習するアジャイルな組織文化への変革といった、経営トップの強いコミットメントによる全社的な人事・組織改革が不可欠です。

組織文化と生産性

伝統的な製造業に根強く残る、事業部や機能(企画、開発、製造、販売)ごとの縦割り組織は、部門間の円滑な連携を阻害し、情報のサイロ化を生み出す元凶となっています 107。特に、ハードウェア開発部門とソフトウェア開発部門の文化的な断絶や連携不足は、ユーザー体験を著しく損なう製品(例:ハードウェアの作り込みは素晴らしいが、スマートフォンアプリが直感的でなく使いにくい)を生み出す主要因となっています。

ソフトウェアとサービスが価値の中心となる時代に求められるのは、短期間のサイクルで「計画→開発→リリース→学習」を高速で繰り返す「アジャイル開発」のアプローチです。しかし、これは初期段階で完璧な計画を策定し、手戻りを極力なくすことを是とする伝統的な製造業の「ウォーターフォール開発」文化とは、思想的に対極にあります 105。この文化的な衝突を乗り越え、ハードウェアとソフトウェアのチームが完全に融合したプロダクト中心の組織へと再編することが、市場の変化に対応し、生き残るための喫緊の経営課題です。

第7章:【特別テーマ】AIがもたらす破壊と創造

本章では、AI(人工知能)が生活家電業界の製品・サービスとオペレーションをいかに根底から変革するのか、その破壊的なインパクトと、それによって創造される新たな事業機会について詳述します。AIは単なる機能追加ではなく、ビジネスモデルそのものを再定義する力を持っています。

製品・サービスの革新

「究極のパーソナライズ」の実現

AIは、製品に搭載された複数のセンサー(温度、湿度、人感、照度、音声、重量など)から得られるデータをリアルタイムで統合的に解析し、ユーザーの現在の状況や行動パターン、さらには潜在的な意図までを推測することを可能にします 109。

これにより、ユーザーが意識的に操作する前に、家電が先回りして最適な環境を提供する「アンビエント・コンピューティング」の世界が現実のものとなります。例えば、以下のような体験が考えられます。

- スマートエアコン: ユーザーの過去の操作履歴や在室状況、さらにはウェアラブルデバイスから得られる体表温度データを学習し、ユーザーが「快適だ」と感じる温度・風量を自動で再現する 110。

- スマート洗濯機: 内蔵カメラとセンサーで衣類の素材や汚れの量を認識し、最適な洗剤量、水量、洗濯時間をAIが自動で設定する。さらに、ユーザーの好みの仕上がり(例:ふんわり、しっとり)を学習し、乾燥時間や方法をパーソナライズする 110。

- スマート炊飯器: 炊飯器に搭載されたAIとセンサーが、蓋の開閉回数や時間から釜内のご飯の量を推測し、最適な温度で保温することで、黄ばみや乾燥を防ぐ 109。

データ活用による新サービス創出

IoT家電から収集される膨大な生活ビッグデータは、新たなサービスを生み出すための最も価値ある資源です。AIによるデータ解析は、これまで不可能だった高度なサービス創出を可能にします。

- ヘルスケア連携サービス: 冷蔵庫内の食材データと、体重計やウェアラブルデバイスから得られるバイタルデータ(体重、体脂肪率、睡眠時間、活動量など)をAIが統合的に解析。個人の健康状態や目標(例:減量、筋肉増強)に合わせた最適なレシピや一週間の食事プランを提案するサービス 111。これは、家電を健康管理プラットフォームへと進化させるものです。

- エネルギーマネジメントサービス: HEMS(Home Energy Management System)と連携し、家庭内の電力消費パターンや電力市場の価格変動をAIが学習。電力需要が少なく、電気料金が安い時間帯に食洗機や洗濯機を自動で稼働させるなど、家庭のエネルギーコストを自動で最適化するコンサルティングサービス 113。

- 自動補充・サブスクリプション連携: スマート冷蔵庫が特定食材の残量を検知したり、スマート洗濯機が洗剤の残量を検知したりすると、提携するネットスーパーやECサイトから自動で発注・配送を手配するサービス 112。

オペレーションの抜本的改革

AIは顧客向けサービスだけでなく、企業内部のオペレーション効率を劇的に向上させます。

サプライチェーンの最適化

AIを活用した需要予測は、過去の販売実績データに加え、天候、経済指標、SNS上のトレンドといった多様な外部要因を取り込んで分析することで、従来の手法よりも格段に高い精度を実現します 87。精緻な需要予測は、欠品による販売機会の損失と、過剰在庫による保管・廃棄コストという、サプライチェーンにおける二大課題を同時に解決します。ある事例では、AIによる需要予測の導入により、年間3億円規模のコスト削減効果が見込まれると試算されています 87。

アフターサービスの効率化と高度化

- コールセンター業務の自動化: AIチャットボットや音声認識AIが、製品の基本的な使い方や簡単なトラブルシューティングといった一次対応を24時間365日体制で自動化します。これにより、人間のオペレーターはより専門的で複雑な問い合わせに集中でき、人件費の削減と顧客満足度の向上を両立させることが可能になります。

- 予知保全によるサービス変革: IoTセンサーが収集する機器の稼働データ(振動、温度、電流値など)をAIが常時監視し、故障につながる微細な異常パターンを検知します 37。これにより、故障が実際に発生する前に、必要な交換部品を特定し、サービス担当者を最適なタイミングで派遣する「プロアクティブ(能動的)な保守」が実現します。

AI導入の初期的な動機は、多くの場合、需要予測や検品自動化による「コスト削減」や「効率化」にあります 87。しかし、AIがもたらす本質的な価値は、予知保全が可能にするビジネスモデルの変革にあります。予知保全は、従来の「壊れたら直す(Break-Fix)」モデルから、「壊れる前に直す」という、より高い顧客価値を提供するモデルへの転換を意味します。これはさらに、顧客が「製品を所有」するのではなく、「製品の機能を利用」するビジネスモデルへと進化させる可能性を秘めています。例えば、顧客は洗濯機本体を購入するのではなく、「いつでも確実に洗濯ができる状態(稼働時間)」をサービスとして月額で購入する「Uptime-as-a-Service」モデルです。したがって、AIへの投資を単なるコスト削減策として捉えるのは近視眼的です。経営層は、AIを「既存事業の効率化」と「サービス主導型の新ビジネスモデル創出」の両輪を駆動させるための、全社的な戦略的投資と位置づけ、大胆なリソースを投入すべきです。

第8章:クロスSWOT分析と戦略的論点

本章では、これまでの外部環境、競合、内部環境の分析結果を統合し、直面する戦略的状況をSWOTのフレームワークで整理します。さらに、それらを掛け合わせるクロスSWOT分析によって具体的な戦略の方向性を導出し、最後に経営陣が向き合うべき根源的な論点を提示します。

クロスSWOT分析

内部環境

- 強み (Strengths)

- S1: 長年培われた高いブランド信頼性と品質

- S2: 高度なモノづくり(ハードウェア)技術と特許ポートフォリオ

- S3: 全国を網羅する販売網とアフターサービス体制

- S4: 膨大な既存顧客基盤

- 弱み (Weaknesses)

- W1: ソフトウェア開発能力の相対的な不足

- W2: 変化への対応が遅い、ウォーターフォール型の組織文化

- W3: 優秀なデジタル人材の不足と高い離職率

- W4: IT業界に劣る硬直的な報酬・人事制度

- W5: 事業部間の連携を阻む縦割り組織(サイロ化)

外部環境

- 機会 (Opportunities)

- O1: スマートホーム市場の巨大な成長ポテンシャル

- O2: 健康・ウェルネス・環境(ESG)への消費者意識の高まり

- O3: D2C・リカーリングモデルによる新たな収益機会

- O4: AI/IoT技術の飛躍的な進化

- O5: 経済成長が著しいアジア市場

- 脅威 (Threats)

- T1: 国内市場の成熟と人口減少

- T2: 製品のコモディティ化と激しい価格競争

- T3: GAFAMなど異業種プラットフォーマーの業界参入

- T4: 原材料価格の高騰とサプライチェーンの地政学リスク

- T5: 家事代行など代替サービスの台頭

戦略の方向性

| 機会 (O) | 脅威 (T) | |

|---|---|---|

| 強み (S) | SO戦略(積極的攻勢) ・S1, S2 × O2: ブランド力と技術力を活かし、健康・ウェルネス領域で高付加価値なスマート家電群を開発・投入する。 ・S3, S4 × O1: 既存の販売・サービス網を活かし、スマートホーム導入コンサルティングや設置・設定サポートといったサービス事業を展開する。 | ST戦略(差別化) ・S2 × T3: 高品質なモノづくり技術に特化し、GAFAM等のプラットフォーム上でも「最も信頼され、選ばれる」高性能デバイスを供給する。 ・S1 × T2, T5: 強力なブランド力を背景にD2Cを強化し、顧客との直接的な関係構築を通じて価格競争や代替サービスの脅威から脱却する。 |

| 弱み (W) | WO戦略(弱点克服) ・W1, W3 × O4: 不足するソフトウェア開発能力を迅速に補うため、AI/IoT技術に強みを持つ国内外のスタートアップをM&Aする。 ・W2, W5 × O3: リカーリングモデルへの事業転換を担う専門組織を社長直轄で新設し、外部から経験豊富なリーダーを招聘する。 | WT戦略(防衛・撤退) ・W1, W3 × T2: コモディティ化が進み、ソフトウェアでの差別化が困難な製品カテゴリーからは段階的に撤退し、経営リソースをソフトウェア・サービス開発に集中させる。 ・W2, W5 × T3: 組織のサイロ化を打破するため、ハードウェアとソフトウェアのエンジニアが完全に融合したプロダクト別の開発チームを組成し、アジャイルな開発体制へ移行する。 |

ユニークな視点と戦略的論点

クロスSWOT分析から導出される戦略を実行する上で、経営陣は以下の3つの根源的な問いに向き合う必要があります。これらの論点に対する明確な意思決定が、今後の企業の針路を決定づけます。

論点1: 「高性能なモノ売り」から「サービス・リカーリング事業」への転換

- 核心的な問い: 我々は本当に「モノづくり企業」から「サービス企業」へと変貌する覚悟があるのか?過去、多くの日本メーカーがサービス化を標榜しながらも、ハードウェア販売の成功体験から抜け出せずに中途半端な結果に終わった。その失敗の本質(ハードウェア部門の抵抗、短期的な売上・利益を重視する評価制度など)から何を学び、今回はどう乗り越えるのか?

- 踏み込んだアクション: サービス事業の成否を測るKPI(重要業績評価指標)を、従来の売上高や営業利益率ではなく、MRR(月次経常収益)、チャーンレート(解約率)、LTV(顧客生涯価値)といったSaaSビジネスの指標で評価する独立した事業部門と、それに対応した評価・報酬制度を導入できるか。

論点2: スマートホーム・エコシステムにおけるポジショニング

- 核心的な問い: GAFAMが構築する巨大な経済圏に対し、我々は独自のプラットフォームで「対抗」するのか、それとも彼らのプラットフォームを最大限「協調(利用)」するのか?自社単独で閉じたエコシステムを構築し、維持するだけの体力と魅力はあるのか。あるいは、彼らのプラットフォーム上で最も優れたデバイスとサービスを提供する「最高のパートナー」に徹する戦略はあり得るか。

- 踏み込んだアクション: 共通規格「Matter」の普及を前提とし、オープンな連携を基本戦略としつつ、どの領域(例:ヘルスケアデータの解析・活用)で他社が追随できない独自の価値を付加し、エコシステム内での主導権(データ・顧客接点)を確保するのか、その具体的な戦場を定義できるか。

論点3: 国内市場の防衛と海外市場の開拓

- 核心的な問い: 人口減少により長期的な縮小が避けられない国内市場での消耗的なシェア争いに、これ以上経営リソースを投下し続けるべきか?成長著しいアジア市場の開拓へ、どれだけ大胆に人材・資金・権限をシフトさせる覚悟があるか?

- 踏み込んだアクション: 海外市場、特にASEAN地域の多様なライフスタイルやニーズに迅速に対応するため、製品の企画・開発・マーケティングに関する権限を大幅に現地法人へ移譲できるか。そして、本社の役割を、グローバルな技術開発、M&A戦略、ブランド統括といった機能に再定義できるか。

第9章:戦略的インプリケーション(提言)

これまでの全分析を基に、今後5年から10年で実行すべき、具体的かつ大胆な戦略的オプションを4つ提言します。各提言は、その根拠、期待される効果、リスクと対策、そして成果を測定するためのKPIを明確に示します。

提言1: 事業ポートフォリオの戦略的再構築 – 「スマートウェルネス」への集中

- 根拠: 国内市場における製品のコモディティ化と低収益化が進む一方、社会の高齢化と健康・ウェルネス志向の高まりは、新たな高付加価値市場を創出しています(第1章、第2章)。社会課題の解決が事業機会に直結する現代において、企業の強みを活かせる領域への集中が不可欠です。

- 具体策: 普及価格帯の白物家電や、収益性の低い単機能の調理家電といったコモディティ化が著しいカテゴリーからは段階的にリソースを移管します。そこで創出された開発・マーケティング資源を、「スマートヘルスケア・ウェルネス家電」領域に集中的に再配分します。具体的には、①高齢者の異常を検知し家族に通知する見守り機能と連携した空調・照明システム、②個人のバイタルデータに基づき最適な食事を提案するスマート冷蔵庫・調理家電、③睡眠の質をセンサーで計測し、自動で最適な環境(温度、湿度、照度)を創出する寝室環境ソリューション、といった製品・サービス群の開発を加速させます。

- 期待される効果: 利益率の大幅な改善、消耗的な価格競争からの脱却、そして「人々の健康で豊かな生活に貢献する」という社会課題解決を通じた企業ブランド価値の飛躍的な向上。

- リスクと対策: 短期的な売上規模の減少と、既存チャネルからの反発がリスクとなります。対策として、ステークホルダーに対し、長期的なビジョンと移行計画を丁寧に説明し、理解を求めるコミュニケーションが不可欠です。

- 投資規模の概算: 3年間で300億円~500億円(研究開発、異業種連携、臨床データ取得費用など)。

- 実行に向けたKPI:

- 2030年までに、スマートウェルネス事業の全社売上高に占める構成比を30%以上に引き上げる。

- 同事業の営業利益率15%を達成する。

提言2: M&A・アライアンスによるソフトウェア・AI能力の獲得

- 根拠: ソフトウェア・サービスへの転換に不可欠なデジタル人材は、国内で深刻に不足しており、IT業界との報酬ギャップから自前での獲得・育成には限界があります(第6章)。外部の知見とリソースを迅速に取り込むことが、スピード感のある変革を実現する鍵です。

- 具体策: AIによるデータ解析、UI/UXデザイン、クラウドインフラ構築に卓越した技術を持つ国内外のスタートアップを対象とした、戦略的買収(M&A)または資本業務提携を専門に担うチームを社長直轄で設置します。特に、食品(レシピサイト運営企業)、住宅(スマートホームインテグレーター)、ヘルスケア(遠隔医療プラットフォーマー)といった異業種の有力企業とのアライアンスを積極的に推進し、単独では構築不可能なエコシステムを共創します。

- 期待される効果: 開発期間の大幅な短縮(Time to Marketの短縮)、最先端技術と優秀なデジタル人材の獲得、異業種の知見を取り入れた革新的なサービスの創出。

- リスクと対策: M&A後の組織文化の衝突によるPMI(Post Merger Integration)の失敗が最大のリスクです。対策として、買収後も一定期間は独立した組織・ブランドとして運営し、人事制度や開発文化の性急な統合を避け、段階的な融合を目指します。

- 投資規模の概算: 5年間で500億円~1,000億円規模のM&A・戦略投資枠を設定。

- 実行に向けたKPI:

- 3年以内に2社以上の戦略的M&Aまたは資本業務提携を実行する。

- M&Aを通じて獲得した技術を活用し、新製品・サービスの市場投入期間を従来比で50%に短縮する。

提言3: D2C主導の顧客エンゲージメントモデルへの転換

- 根拠: ビジネスの主戦場が「モノの販売」から「顧客との継続的な関係」へと移行する中、LTV(顧客生涯価値)の最大化が最重要課題となります(第3章)。D2Cチャネルは、LTV向上の基盤となる顧客データを直接取得するための最も有効な手段です(第4章)。

- 具体策: 公式オンラインストアを単なる販売チャネルから、顧客とのエンゲージメントを深めるコミュニケーションハブへと再定義します。製品登録ユーザー限定のプレミアムコンテンツ提供、ユーザー同士が情報交換できるオンラインコミュニティの運営、製品利用データに基づいたパーソナライズされた情報発信を強化します。さらに、パナソニックの「foodable」に代表されるサブスクリプションモデルを、消耗品(フィルター等)やソフトウェア機能、保守サービスなど、他製品カテゴリーにも積極的に横展開し、リカーリング収益比率を高めます。

- 期待される効果: 顧客ロイヤルティの向上による解約率の低下、LTVの最大化、データに基づいた製品・サービス開発サイクルの確立、中間マージン削減による収益性改善。

- リスクと対策: 既存の家電量販店チャネルとの利益相反がリスクです。対策として、D2C限定モデルや限定カラーを投入するほか、量販店店頭での製品体験とD2Cサイトでの購入・サービス登録をシームレスに連携させるOMO(Online Merges with Offline)戦略を推進し、共存共栄を図ります。

- 投資規模の概算: 200億円(プラットフォーム開発、デジタルマーケティング強化、人材育成)。

- 実行に向けたKPI:

- 2030年までに、D2Cチャネル経由の売上比率を25%まで引き上げる。

- 全社売上高に占めるリカーリング収益比率を15%まで高める。

- 顧客一人当たりのLTVを現状比で50%向上させる。

提言4: デジタル人材ファーストの組織・人事制度改革

- 根拠: 伝統的な製造業の組織文化と硬直的な報酬制度は、優秀なデジタル人材の獲得・定着を阻む最大の要因です(第6章)。事業変革を成し遂げるには、その担い手である「人」と「組織」の変革が不可欠です。

- 具体策: ソフトウェアエンジニアやデータサイエンティストを対象に、IT業界の市場価値をベンチマークとした専門職制度と報酬体系を新たに導入します。これは、従来の年功序列的な給与カーブとは完全に切り離された評価基準・キャリアパスを設計することを意味します。また、CEO直轄のDX推進組織に大幅な権限と予算を委譲し、ハードウェア部門とソフトウェア部門の壁を取り払った、全社横断のアジャイル開発プロジェクトを強力に推進します。

- 期待される効果: 優秀なデジタル人材の採用競争力の向上と定着率の改善、製品・サービスの開発スピードの向上、そして組織全体のデジタルリテラシーと変革マインドの醸成。

- リスクと対策: 既存のハードウェア人材との処遇の差による不公平感や組織内の軋轢がリスクとなります。対策として、全社員を対象とした大規模なリスキリングプログラムを導入し、デジタル時代における新たなキャリアパスを明確に提示することで、組織全体のモラール維持を図ります。

- 投資規模の概算: 人件費増として年間50億円~80億円、および研修・制度設計費用。

- 実行に向けたKPI:

- デジタル人材(ソフトウェアエンジニア、データサイエンティスト等)の中途採用数を年間100名以上達成する。

- ソフトウェアエンジニアの離職率を、IT業界平均以下に抑制する。

- 新製品開発プロジェクトにおけるアジャイル開発手法の適用率を80%以上にする。

引用文献

- 2020年度の家電出荷額が2年ぶりプラス。空気清浄機は過去最高の1000億円, https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1320101.html

- JEMA 2021年度民生用 電気機器国内出荷実績 – JUMBOニュースサイト, https://jumbo-news.com/28525/

- JEMAが23年度民生用電気機器の国内出荷 2年ぶりにマイナス | 電波新聞デジタル, https://dempa-digital.com/article/549647

- 白物家電2023年度出荷額は2年ぶりマイナス – 日本家庭電化製品修理業協会, https://www.j-harb.com/2024/04/28/%E7%99%BD%E7%89%A9%E5%AE%B6%E9%9B%BB2023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%87%BA%E8%8D%B7%E9%A1%8D%E3%81%AF2%E5%B9%B4%E3%81%B6%E3%82%8A%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9/

- 白物家電の出荷額は2年ぶりにプラス – 日本家庭電化製品修理業協会, https://www.j-harb.com/2025/04/24/syukkatoukei_siromonokaden_fy2024/

- 民生用電気機器の国内出荷、24年度2年ぶりのプラス エアコン好調 JEMA発表, https://dempa-digital.com/article/653875

- 日本家電市場 成長、シェア、2032 年までのレポート, https://www.sphericalinsights.com/jp/reports/japan-home-appliances-market

- AIが予測する生活家電メーカー 業界|2030年市場規模推移と主要企業ランキング, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/home-appliances

- 2024年の白物家電出荷額は2年ぶりプラス – 日本家庭電化製品修理業協会, https://www.j-harb.com/2025/01/30/syukkatoukei_siromonokadenn_2024/

- 2023年の白物家電出荷額は2年ぶりのマイナス – 日本家庭電化製品修理業協会, https://www.j-harb.com/2024/01/25/2023_siromokaden_syukkatoukei/

- 美容・健康家電/雑貨の国内市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24008

- 【2024年 家電・IT市場動向】家電小売市場は6.9兆円弱と微減に – 日本家庭電化製品修理業協会, https://www.j-harb.com/2025/02/28/niq_gfk_japan_2024kokunaikadensijyoudoukou/

- 市場全体では前年比1.9%減も、AVや生活家電は回復基調 – 2024年上半期家電・IT市場動向 – – NIQ, https://www.gfk.com/hubfs/APAC_JP/%E3%80%90GfK_NIQ%E3%80%9120240822_2024%E5%B9%B4%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E5%AE%B6%E9%9B%BB%E3%83%BBIT%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%8B%95%E5%90%91.pdf

- 24年上半期家電市場は1.9%減 エアコン増など回復傾向も, https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1618475.html

- 市場全体では前年比1.9%減も、AVや生活家電は回復基調 – 2024年上半期 家電・IT市場動向, https://www.atpress.ne.jp/news/5272321

- 前年比-1.1%の中、生活家電とカメラ関連製品がプラス成長 – 2024年 家電・IT市場動向 – NIQ, https://nielseniq.com/global/jp/insights/report/2025/0220-mi/

- 【GfKニュースリリース】20230817_2023年上半期 家電・IT市場動向, https://www.gfk.com/hubfs/%E3%80%90GfK%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%9120230817_2023%E5%B9%B4%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E6%9C%9F%20%E5%AE%B6%E9%9B%BB%E3%83%BBIT%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%8B%95%E5%90%91.pdf

- 日本スマートホーム市場規模、需要、2035年の予測, https://www.sphericalinsights.com/jp/reports/japan-smart-home-market

- 米中に出遅れ「日本のスマートホーム」普及のカギ データ連携サービスで大企業がタッグを組む訳, https://toyokeizai.net/articles/-/862195?display=b

- スマートホームの新規格「Matter」を解説。スマートホーム市場に与える影響とは, https://space-core.jp/media/10032/

- 「Matter」とは?スマートホームを支える共通規格 | Anker Japan 公式オンラインストア, https://www.ankerjapan.com/blogs/magazine/what-is-matter

- IoT家電 – 一般社団法人 日本電機工業会, https://www.jema-net.or.jp/living/iot/images/kaden-iot-tokusyu-no826.pdf

- スマートホーム IoT データプライバシーガイドライン – JEITA, https://home.jeita.or.jp/smarthome/pdf/smarthome-IoTdata-privacyguideline.pdf

- 共創で「食の新体験」をお届け~家電と食のサブスクサービス「foodable」 | 個人向け商品, https://news.panasonic.com/jp/stories/14113

- サブスクサービス「foodable」で使えるパナソニックの最新家電, https://fureaidate.jp/panasonic-products-foodable/

- ECサイト全盛時代、「顧客接点」をどうつくる?家電×食材のサブスクfoodableから紐解く, https://makenew.panasonic.jp/magazine/articles/084/

- リカーリングとは?サブスクリプションとの違いやメリット・デメリットについて解説 | KOMOJU, https://ja.komoju.com/blog/subscription/recurring/

- 事例で紹介!リカーリングとはCXを追求するビジネスモデル – ebisumart, https://ebisumart.com/blog/recurring/

- リカーリングモデルのビジネスを解説!メリットやデメリット、成功事例も紹介 – Vankable, https://vankable.co.jp/lp/contents/1124

- D2Cとは?意味やB2Cとの違い、成功事例をわかりやすく解説 – Salesforce, https://www.salesforce.com/jp/commerce/direct-to-consumer/guide/

- D2Cとは?メリット・デメリットや成功事例、導入のポイントを解説 – Japan IT Week, https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/blog/article-05.html

- 【2025年決定版】D2C徹底解剖:成功モデルの核心から最新事例、未来展望まで|GMOクラウドEC 〜ECNews〜, https://www.cloudec.jp/ecnews/d2c/

- D2Cとは?従来の販売モデルとの違いやメリット・注意点を解説, https://blog.cresclab.com/ja/dtc

- 前年比1.9%減の家電小売市場 回復傾向の生活家電に対し、落ち込むスマートフォン – アドタイ, https://www.advertimes.com/20240829/article472219/

- 2025年ビッグ トレンド:スマート家電の市場動向とビジネス戦略 – Accio, https://www.accio.com/business/ja/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89

- サービスや家電が自分好みに パーソナライズでスマートライフ、何がどう変わる? – ユピテル, https://www.yupiteru.co.jp/yupista/article/personalize.html

- AIを活用した故障予測とは?AI導入の流れや活用事例を紹介 – MatrixFlow, https://www.matrixflow.net/case-study/74/

- AIによる予知保全の活用事例8選!IoTセンサーとの連携で故障検知、コストや概要も解説, https://ai-market.jp/case_study/cbm-casestudy/

- 故障予知とは?AI・IoT技術により設備管理を最適化する新時代のメンテナンス, https://www.daikincc.com/fcs/topics/32/

- 省エネ家電の選び方 – 電気事業連合会, https://www.fepc.or.jp/sp/powersaving/label.html

- エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) に基づくトップランナー制度について, https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0318-04/ref03.pdf

- EUにおける「修理する権利(Right to repair)」について~一部製品については本年春から製造者等にスペアパーツの提供等を義務付け(2021年8月4日号) | N&Aニューズレター | ナレッジ | 西村あさひ – Nishimura & Asahi, https://www.nishimura.com/ja/knowledge/newsletters/20210804-34931

- IT機器修理の専門家だから言える「修理する権利」のユーザーへの影響 – マイベストプロ, https://mbp-japan.com/saga/pc-pro/column/5139865/

- 家電リサイクル法の実施状況(令和4年度) – 廃棄物管理の実務, https://ace-compliance.com/blog/09toukei/kadenjissekir4.html

- 令和4年度における家電リサイクル実績について – 環境省, https://www.env.go.jp/press/press_01857.html

- 東南アジア家電市場における 中国多国籍企業の現地生産の特徴, https://rissho.repo.nii.ac.jp/record/2873/files/[1-24].pdf

- 拡大するASEANエアコン市場と 中国企業の躍進, https://www.nri.com/jp/knowledge/publication/chitekishisan_202409/files/000029694.pdf

- 物価高の下での消費動向 – 三菱UFJリサーチ&コンサルティング, https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/06/report_250617_01.pdf

- 今月のグラフ(2024年2月)個人消費の今後のリスク要因 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング, https://www.murc.jp/library/economyresearch/periodicals/graph_month/watch_2402/

- 原価高騰の波を乗り越える!中小製造業が今すぐ取り組むコスト改善戦略 – note, https://note.com/meijihatsumeikai/n/n0ec243b44566

- 【2024年最新版】資源価格の上昇が製造業に与える影響 | 御津電子株式会社, https://mitsudenshi.co.jp/10213/

- 半導体不足の次は円安と原材料高騰。家電メーカーを取り巻く厳しい環境 – 家電 Watch, https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/ohkawara/1428396.html

- 2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/dl/10.pdf

- 3 家族と世帯|令和5年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府, https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/html/zenbun/s1_1_3.html

- 日本のヘルス&ウェルネス市場規模、成長、動向、予測(2025年-2033年) | NEWSCAST, https://newscast.jp/news/1037160

- 環境に配慮した取り組み | 株式会社ケーズホールディングス, https://www.ksdenki.co.jp/sustainability/environment/products/

- ESGの取り組み – FUNAI【船井電機】, https://www2.funai.co.jp/jp/esg/esg.html

- 「家電を捨てないくらし」へ― パナソニックの環境への取り組み – Panasonic Newsroom Global, https://news.panasonic.com/jp/stories/16935

- IoT家電で生活スタイルが丸裸に? 業界団体がプライバシー保護ガイドラインを策定, https://businessnetwork.jp/article/13596/

- 家電製品に係わる法規(安全・省エネ) – Panasonic, https://panasonic.jp/support/useful/law.html

- よくある質問|家電製品PLセンター, https://www.aeha.or.jp/plc/faq/

- 今世紀中に起こりうる気候変化由来の冷暖房需要の変化に起因する経済影響を解明(お知らせ)|2016年度 – 国立環境研究所, https://www.nies.go.jp/whatsnew/2016/20160524/20160524.html

- 電気代がかかるのは夏・冬どっち?季節で変わる電気代節約術 | エコスタイルでんき, https://www.ecostylepower.com/denki_column10/

- alphabox CX Watch 第四弾「家電ECのCX」 を公開, https://alpha-box.jp/topics/cx-watch-04/

- DX調査レポート『顧客体験価値(CX)の現在地とこれから』を公表|三菱総研DCS, https://www.dcs.co.jp/news/2025/250626.html

- イノベーションを連続的に生み出すブランド「バルミューダ」から学べること【みる兄さんが話題のプロダクトを考察する連載・第3回】 | Marketing Native(マーケティング ネイティブ), https://marketingnative.jp/con26/

- 2024年度「国内Z世代意識・購買行動調査」 | デロイト トーマツ グループ – Deloitte, https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/consumer-products/research/generationz-behavior-survey.html

- Z世代社員に聞いてみた!Z世代の購買行動~電化製品編① – note, https://note.com/gen_zlabo/n/nc93fe8a1bec3

- これからの消費のカギを握る 実践「Z世代マーケティング」 – 東芝テック, https://www.toshibatec.co.jp/column/oyakudachi/202307_rm_tokushu.html

- ミレニアル世代の価値観や消費活動から見るマーケティングのポイント – 株式会社スフレ, https://sfre.co.jp/blog/trends-research/generation-y/

- MyVoice調査2025から読み解くスマートホーム市場とGX志向型住宅 | LinkJapan BLOG, https://linkjapan.co.jp/blog/smarthome-gx

- 【クチコミ実態調査】半数が「レビュー件数の多さが購買に影響」「評価高い商品選ぶ」、否定的なレビューで6割超が購入をためらう | ネットショップ担当者フォーラム, https://netshop.impress.co.jp/node/12438

- SNS上のUGC・クチコミによる、消費/購買行動への影響度とは?調査データまとめ – 事業内容, https://service.aainc.co.jp/product/letro/article/ugc-survey-summarize

- 矢野経済研究所がペットテック市場概況を発表、2023年に50億円規模まで拡大と予測, https://diamond-rm.net/market/45164/

- IoT活用事例23選!身近で面白い例や国内・海外企業の取り組みまで, https://tech-camp.in/note/technology/93870/

- 【ペット業界の最新動向】日本のペット市場の現状と今後の展望 | 株式会社QIX – Wantedly, https://www.wantedly.com/companies/company_2995578/post_articles/961283

- 【最新】2025年~ペットビジネス・業界の市場規模は?現状と今後の展望 – ペトプロ, https://petopro.net/1472/

- 半導体業界の世界市場シェアの分析 | deallab – ディールラボ, https://deallab.info/semiconductor/

- イメージセンサー市場と大きなシェアを持つリーディングカンパニーについて – 日本ポリマー株式会社, https://nihon-polymer.co.jp/2023/10/10/4728/

- 世界のトップ 10 センサー市場 : 世界の市場規模と需要、シェア、トップ傾向とメーカー ーレポートの洞察と将来予測調査 – SDKI Analytics, https://www.sdki.jp/reports/top-10-sensors-market/107708

- コンプレッサー業界の世界市場シェアの分析 | deallab – ディールラボ, https://deallab.info/compressor/

- 中国地政学リスクに対するサプライチェーン強靭化の重要性 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング, https://www.murc.jp/library/report/global_230901/

- 中国地政学リスクに対するサプライチェーン強靭化の重要性 – 三菱UFJリサーチ&コンサルティング, https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/08/global_230901_01.pdf

- ネット通販と流通の強みを活かすアイリスオーヤマの事業拡大戦略 – ECzine, https://eczine.jp/article/detail/12022

- バリューチェーン分析とは?メリットや分析のやり方を解説|BeMARKE(ビーマーケ), https://be-marke.jp/articles/knowhow-value-chain-analysis

- 製造業のバリューチェーン分析は、面白い企画をうみ出す! – ビジネススキル, https://business.sentouryoku.com/value-chain/

- COLUMN 製造業向け|AIによる需要予測の現状やメリット、事例をご紹介 – B-Luck, https://b-luck.jp/column/25-03-03-02/

- サプライチェーン領域におけるAI活用例9選 | AI活用・AI導入事例の紹介 – MatrixFlow, https://www.matrixflow.net/case-study/56/

- 予知保全に最適な AIと導入のメリット・デメリット – 富士電機, https://www.fujielectric.co.jp/about/column/detail/fa_07.html

- ひそかに進む世界統一規格 Matterとは テレビ5割のシェア 中国勢 国内家電市場を席巻【NIKKEI NEWS NEXT】 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=pWX5KiBeE6Y

- パナソニックグループ「統合報告書 2024」を公開 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005843.000003442.html

- トップコミットメント – 日立グローバルライフソリューションズ株式会社, https://corp.hitachi-gls.co.jp/sustainability/topcommit

- ダイソンに学ぶ、ゼロからスケールへ:新規事業成功のカギは常識を覆す革新力と挑戦心 – note, https://note.com/rintaro_matsui/n/n2be043838a7b

- サムスンの経営戦略|革新と成長を支える主要ポイント – MA-STARS -マスターズ, https://ma-stars.jp/management-strategy/2757/

- LG エレクトロニクスにみる世界の電機業界 の地殻変動, https://www.tbr.co.jp/report/sensor/pdf/sensor_20211018_03.pdf

- ダイソンのブランディング戦略とは?ダイソンが成功した要因について詳しく解説 – 識学総研, https://souken.shikigaku.jp/15222/

- アイリスオーヤマの差別化戦略の経営ポイント【3分で理解】 – キャククル, https://www.shopowner-support.net/glossary/differentiation/iris/

- アイリスオーヤマのマーケティング戦略を徹底解剖:家電参入から世界進出を支える「なるほど!」の戦略 – ゆいマーケ, https://yui-marke.com/article/2554/

- バルミューダの業績回復の要因と今後|チカイケ秀夫@CBO(最高ブランディング責任者) – note, https://note.com/chikaike/n/nb57d6c685f58

- ITエンジニア中途採用マーケットレポート(2025年3月発行) – doda, https://www.saiyo-doda.jp/report/16065

- ITエンジニア中途採用マーケットレポート(2025年6月発行) – doda, https://www.saiyo-doda.jp/report/16700

- UI・UXデザイナーの平均年収・給料の統計 | 収入を上げる転職のコツも紹介 – レバテックキャリア, https://career.levtech.jp/guide/income/occ-40

- データサイエンティストの平均年収・給料の統計 | 収入を上げる転職のコツも紹介, https://career.levtech.jp/guide/income/occ-29/

- UIデザイナーの平均年収を年齢別・業界別に解説|年収アップの秘訣, https://high-five.careers/column/ui-designer-annual-salary/

- 製造業にもアジャイル開発は有効?代表的な手法と成功要因 | Koto Online, https://www.cct-inc.co.jp/koto-online/archives/69

- 製造現場でスピードアップを実感するアジャイル開発とは? – 株式会社ミラリンク, https://milalink.co.jp/colamn/column3/

- 製造業におけるDX化の課題と解決事例, https://www.tanabeconsulting.co.jp/dx/digitalinsight/column/detail119.html

- アジャイル開発への期待と現状 日本に根付かせるために何が必要か, https://www.nri.com/content/900033550.pdf

- 【人工知能(AI)×家電】生活が便利で豊かになる!AI搭載の家電製品をご紹介 | AIさくらさん, https://www.tifana.ai/case/848

- AIの活用事例10選!業種別・身近な利用例やできることを紹介 – Tableau, https://www.tableau.com/ja-jp/data-insights/ai/examples

- スマートホームの活用事例を紹介。スマートホームにする際のポイントも解説, https://space-core.jp/media/7623/

- 現代の企業がIoTデータを活用してイノベーションを促進する方法 – IBM, https://www.ibm.com/jp-ja/think/insights/how-modern-enterprises-are-using-iot-data-to-spur-innovation

- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)市場 | 市場規模 成長性 産業動向 予測 2025-2033年 【市場調査レポート】 – グローバルインフォメーション, https://www.gii.co.jp/report/imarc1660756-home-energy-management-systems-market-report-by.html

- ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS) – SVPジャパン, https://www.svpjapan.com/insight/download/report_20240328_01.pdf

- 人工知能(AI)を活用した身近な事例は!? – クロス・マーケティング, https://www.cross-m.co.jp/column/digital_marketing/dmc20230221

- DX事例30選:9つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2025年最新版】 | DOORS DX – ブレインパッド, https://www.brainpad.co.jp/doors/contents/dx_learned_from_successful_cases/