ラーニング・トランスフォーメーション:AIとスキルベース経済が再定義する次世代教育戦略

第1章:エグゼクティブサマリー

本レポートの目的と調査範囲

本レポートは、日本の教育業界が直面する構造的な地殻変動を深く分析し、次世代の事業戦略を策定するための強固な基盤を提供することを目的とする。調査範囲は、K-12(就学前教育、学習塾・予備校を含む)、高等教育(大学・専門学校)、社会人教育(BtoB企業研修、BtoCリスキリング)、およびこれらに関連するEdTech市場を包括的に網羅する。

日本の教育市場は、①少子高齢化によるK-12市場の不可逆的な縮小、②GIGAスクール構想を起点とする教育DXの加速、③終身雇用の崩壊とDX推進に伴う社会人のリスキリング需要の爆発的増加、という3つのメガトレンドの複合的な影響下にあり、従来の事業モデルの前提が根底から覆されつつある。本レポートでは、これらの変動要因を多角的に分析し、新たな競争優位の源泉と事業機会を特定する。

最も重要な結論

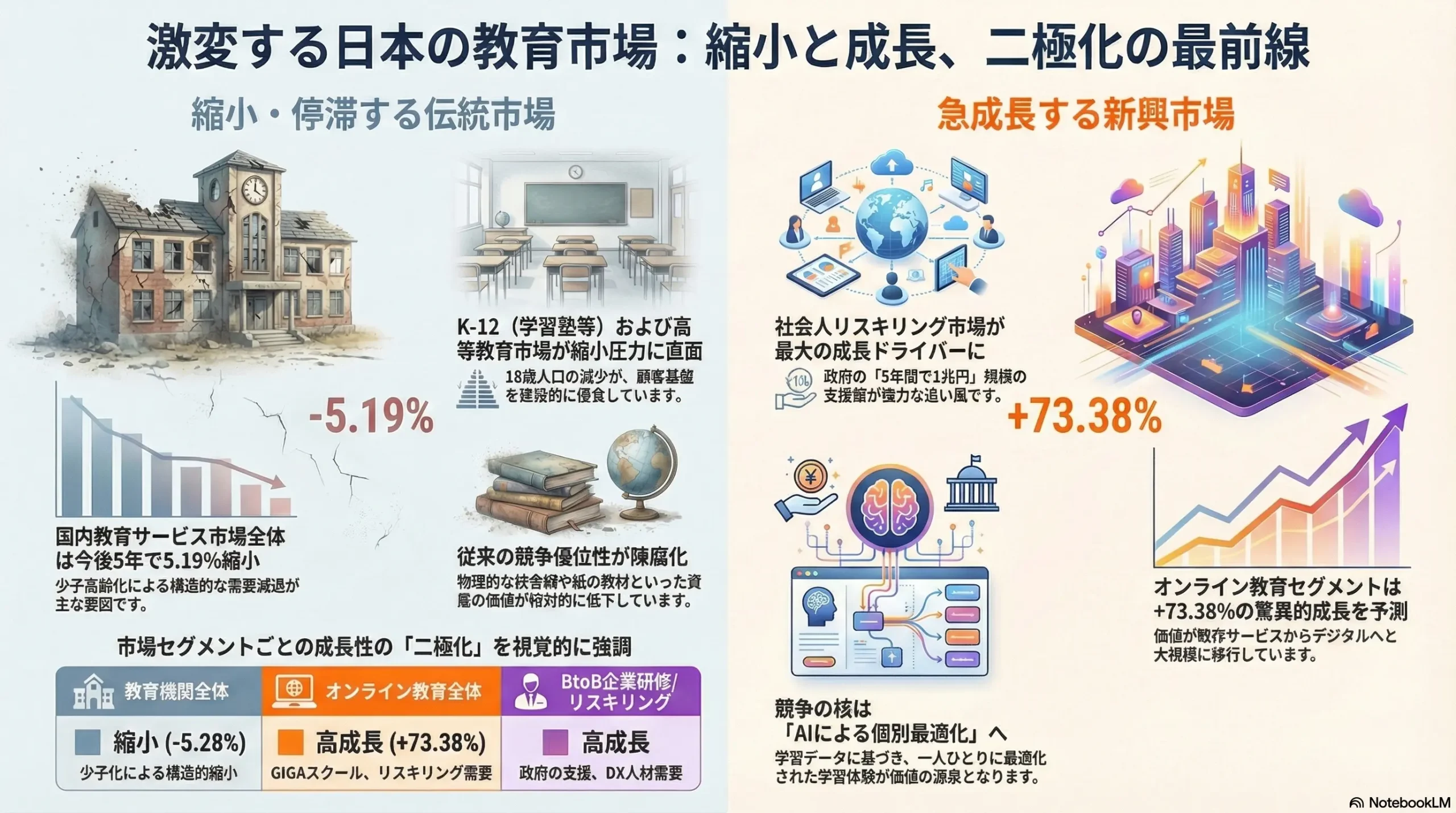

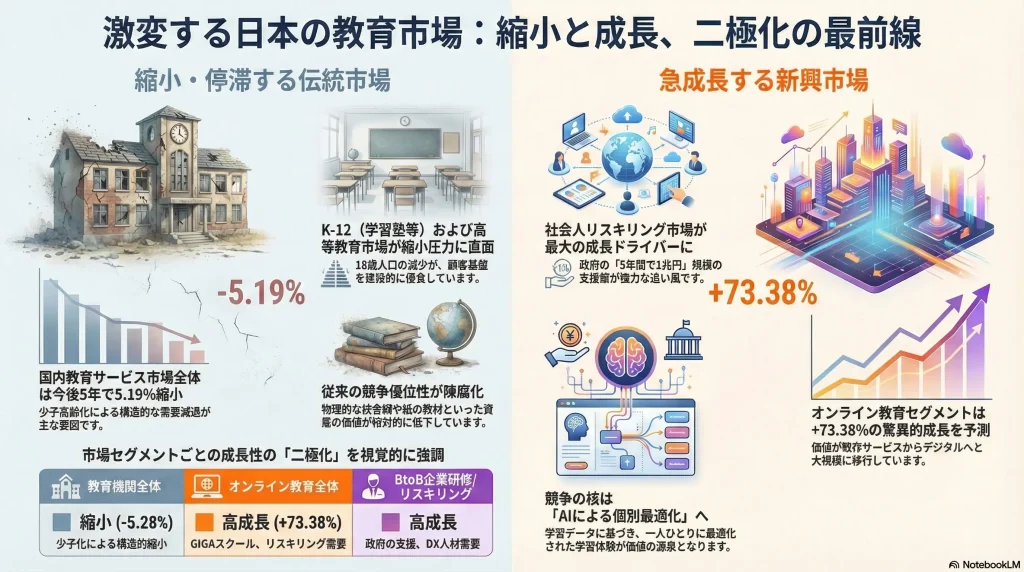

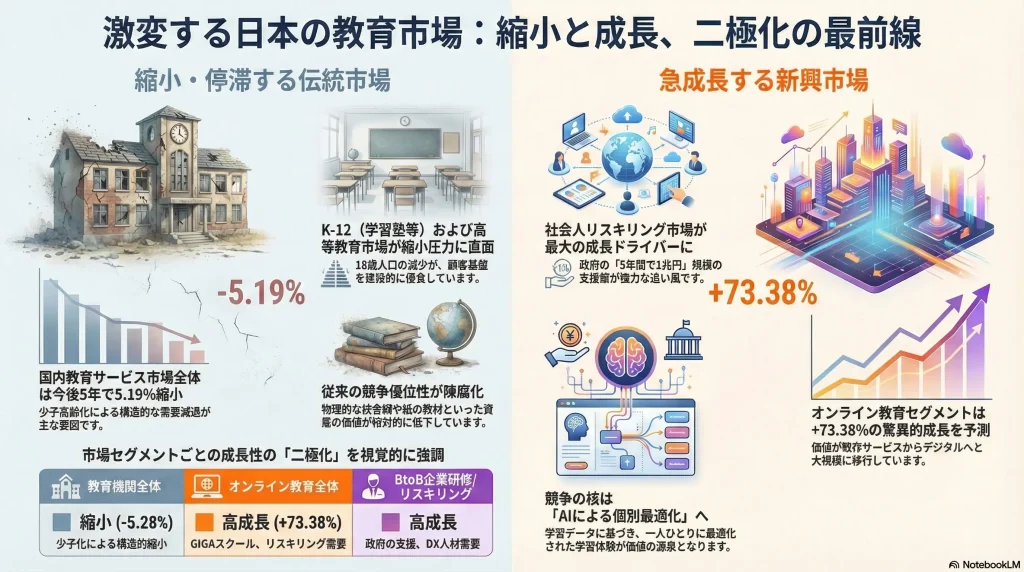

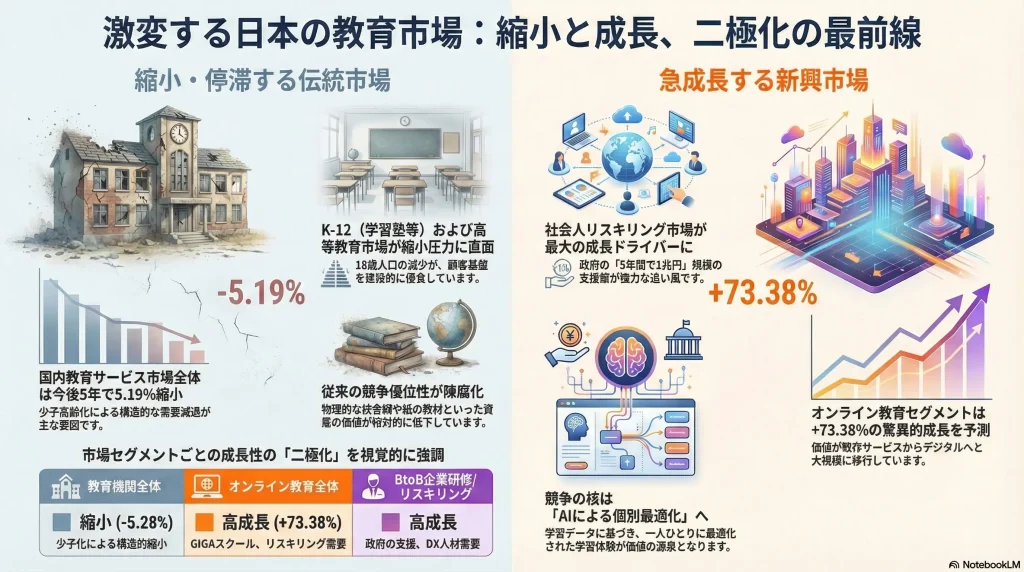

分析の結果、日本の教育市場は「二極化(Great Divergence)」と呼ぶべき構造変化の只中にあることが明らかになった。すなわち、少子化の影響を直接的に受ける伝統的な対面型のK-12および高等教育市場が構造的な縮小圧力に晒される一方で、テクノロジー主導のEdTech市場と、政策的に後押しされる社会人リスキリング市場が急成長を遂げている。

この構造変化の核心には、競争のルールを再定義する3つのパラダイムシフトが存在する。

- AIによる個別最適化: 価値の源泉が、画一的な「コンテンツ」から、AIが実現する一人ひとりに最適化された「学習体験」へと移行している。

- 「学位」から「スキル」への価値シフト: 教育の目的が、学歴取得からキャリアに直結する実用的なスキルの習得へと明確にシフトしている。

- 教育のアンバンドリングとエコシステム化: 従来の教育機関が一体的に提供してきた機能(教材、指導、評価、コミュニティ)が分解(アンバンドリング)され、専門性を持つ多様なプレイヤーが連携するエコシステムへと業界構造が再編されつつある。

今後の勝者は、単なるコンテンツ提供者ではなく、学習者の全行程(スキル習得からキャリア形成まで)をデータとAIを駆使して最適化し、エコシステム全体を統括する「ラーニング・オーケストレーター」としての役割を担う企業となるだろう。

主要な推奨事項

以上の分析に基づき、今後3~5年で持続的な成長を実現するために取るべき戦略として、以下の4点を提言する。

- リスキリング市場への戦略的ピボット: 成長が確実視されるBtoBおよびBtoCのリスキリング市場へ、経営資源を重点的に投下する。特に、政府の支援が厚く、企業の需要が旺盛なDX人材育成領域に注力する。

- AI主導の個別最適化エンジンの構築: 競争優位の核として、AIアダプティブ・ラーニング技術と学習データ基盤(LRS)への投資を最優先する。自社開発、M&A、有力ベンチャーとの提携など、あらゆる選択肢を検討し、優れた学習効果と効率性を実現する独自のエンジンを構築する。

- 「スキル・トゥ・キャリア」エコシステムの形成: HR-Tech企業、人材紹介会社、主要な導入企業、専門分野に特化したEdTechスタートアップとの戦略的アライアンスを積極的に推進する。学習履歴とスキル証明をキャリアパスに直結させるシームレスな価値連鎖を構築し、エコシステムのハブとなることを目指す。

- ビジネスモデルの再構築: 限界費用が高い対面型事業への依存から脱却し、スケーラビリティと高い利益率を持つデジタルおよびハイブリッドモデルへと事業構造を転換する。人間の教師・講師の役割を、AIが代替可能な知識伝達から、動機付けやコーチングといった高付加価値業務へと再定義する。

第2章:市場概観(Market Overview)

世界および日本の教育市場規模の推移と今後の予測(2020年~2030年)

世界の教育市場、特にテクノロジーが介在する領域は、力強い成長が見込まれている。世界のデジタル教育市場は2030年までに1,191億米ドル(年平均成長率(CAGR)29%)、EdTech市場全体では3,484億米ドル(CAGR 13.3%)、スマート学習市場は2,273億米ドル(CAGR 21.67%)に達すると予測されている 1。これは、世界的なデジタル化の波と、より効率的で個別化された学習への需要の高まりを反映している。

一方で、日本の国内教育サービス市場は、これとは対照的な様相を呈している。AIによる予測では、国内の教育サービス市場全体は、現在の7.8兆円から今後5年間で5.19%縮小し、7.4兆円になるとされている 4。この縮小の主な要因は、少子化による教育機関(-5.28%)および学習支援(-11.54%)市場の構造的な需要減退である 4。

しかし、このマクロレベルでの縮小傾向は、市場内部で起きている劇的な構造変化を見えにくくしている。日本の市場は、伝統的セグメントの縮小と新興セグメントの急成長という「二極化(Great Divergence)」が進行している点が最大の特徴である。縮小する市場の中で、唯一「オンライン教育」セグメントは+73.38%という驚異的な成長が予測されており、市場の価値が既存のサービスからデジタルサービスへと大規模に移行していることを示唆している 4。この価値移行こそが、今後の事業戦略を考える上での最重要ポイントとなる。

市場セグメンテーション分析

対象別

- K-12(就学前、公教育、私教育・学習塾): 少子化の影響を最も強く受けるセグメントである。学習塾・予備校市場は2020年度にコロナ禍の影響で前年度比4.9%減の9,240億円となったが、その後は回復基調にある 7。しかし、長期的なパイの縮小は避けられない。一方で、IMARC Groupの調査では、日本のK-12市場が2033年までに年率12.10%で成長するという予測もある 9。これは、GIGAスクール構想によるデジタル端末やプラットフォームへの支出増が、生徒数減少によるマイナス影響を上回る可能性を示唆しており、市場の価値が「人数」から「単価(デジタルサービス利用料)」へとシフトしていることを物語っている 9。

- 高等教育(大学、専門学校): K-12同様、18歳人口の減少により厳しい環境にある 10。市場規模は2024年の210.3億米ドルから2033年に287.0億米ドル(CAGR 3.42%)と微増が予測されるが、これは留学生の獲得や社会人向けプログラムの拡充、DX投資による単価上昇が主な要因と考えられる 11。

- 社会人教育(BtoB企業研修、BtoCリスキリング/生涯学習): 最も力強い成長セグメントである。国内eラーニング市場は2024年度に3,812億円(前年度比2.1%増)と見込まれ、特に法人向けのBtoB市場は1,232億円(同7.8%増)と高い伸びを示す 14。企業向け研修サービス市場全体では、2023年度で5,600億円(同4.3%増)に達しており、人的資本経営への関心の高まりが市場を牽引している 15。政府が表明した「5年間で1兆円」規模のリスキリング支援策は、この市場を現在の数千億円規模から兆円規模へと押し上げる強力な追い風となる 17。

主要分野別

- 学習塾・予備校市場: 約9,000億円台で推移しているが、構造的な縮小圧力に直面している 7。生き残りの鍵は、AI教材の導入などによる個別最適化への対応と、オンライン指導へのシフトである。

- 語学教育市場: 約7,906億円の巨大市場であり、インバウンド需要の回復やグローバル化の進展を背景に回復基調にある 21。特に、AI英会話アプリや短期集中型の英語コーチングサービスが新たな成長ドライバーとなっている 21。

- プログラミング教育市場: 子ども向け市場が2022年時点で199億円(前年比113%増)と急成長しており、2030年には1,000億円超に達する可能性がある 23。2025年の大学入学共通テストでの「情報」科目採用が決定打となり、受験対策需要が市場をさらに押し上げる 25。社会人向けも103億円規模で、DX人材需要を背景に堅調に推移している 23。

- 資格取得支援市場: 景気変動の影響を受けやすいが、安定志向の高まりやリスキリング需要を背景に、eラーニング形態を中心にBtoB市場は堅調に推移している 26。

- 企業研修市場: 2024年度には5,858億円(前年度比4.6%増)に達すると予測される成長市場 27。DX人材育成、次世代リーダー育成、人的資本経営への対応といった企業の喫緊の課題が需要を牽引している 15。

以下の表は、日本の教育市場におけるセグメント別の成長性の違い、すなわち「二極化」を視覚的に示している。

| 市場セグメント | 2023-2024年 市場規模(推定) | 2030年までの成長性予測 | 主要成長ドライバー |

|---|---|---|---|

| 伝統的市場(縮小・微増) | |||

| 教育機関全体 | 約6.0兆円 5 | 縮小 (-5.28%) 5 | 少子化による構造的縮小 |

| 学習塾・予備校 | 約0.9兆円 7 | 横ばい~微減 | 少子化、代替品(オンライン)の脅威 |

| 高等教育 | 約2.9兆円 (210.3億ドル) 11 | 微増 (CAGR 3.42%) 11 | 留学生獲得、社会人教育、DX投資 |

| 成長市場(高成長) | |||

| オンライン教育全体 | 約0.35兆円 6 | 高成長 (+73.38%) 6 | GIGAスクール、リスキリング需要、利便性 |

| K-12 デジタル/EdTech | 約0.5兆円 (教育DX/ICT関連) 28 | 高成長 (2025年度に2.4倍) 28 | GIGAスクール構想(端末更新需要) |

| BtoB企業研修/リスキリング | 約0.56兆円 15 | 高成長 (年率数%~) 17 | 政府のリスキリング支援、DX人材需要 |

| BtoCリスキリング (eラーニング) | 約0.26兆円 14 | 横ばい~微増 | 個人のキャリア不安、学び直し文化の浸透 |

| プログラミング教育(子ども) | 約221億円 29 | 高成長 (2030年に1,000億円超) 23 | 必修化、大学入試改革、保護者の意識向上 |

主要な市場成長ドライバーと阻害要因

- 成長ドライバー:

- 政府の強力な政策推進: GIGAスクール構想による公教育のDX基盤整備と、1兆円規模のリスキリング支援策が市場を直接的に創造・拡大している 18。

- 企業のDX人材需要: あらゆる産業でDXが急務となる中、即戦力となるデジタル人材の育成・確保が企業の最優先課題となっており、BtoB研修およびBtoCリスキリング市場の需要を牽引している 31。

- グローバル化と労働市場の流動化: 英語力の必要性や、終身雇用崩壊に伴うキャリア自律の意識向上が、語学教育や個人のスキルアップ投資を促進している。

- 阻害要因:

- 少子化: K-12市場の顧客基盤を構造的に侵食する最大の阻害要因である 34。

- 公教育の規制: 学校教育における制度や規制が、革新的なEdTechサービスの導入や普及の障壁となる場合がある。

- 家計の可処分所得: 景気後退局面では、家計が塾や習い事などの教育費を抑制する傾向がある。

- 教育格差問題: 経済的な理由で質の高い私教育やEdTechサービスにアクセスできない家庭が存在し、市場の裾野拡大を阻むと同時に、社会的な課題となっている。

業界の主要KPIベンチマーク分析

- EdTechサービス(BtoC): サブスクリプションモデルが主流であり、事業の健全性はユニットエコノミクスで評価される。

- ARPU (Average Revenue per User): 顧客一人当たりの平均売上。アップセルやクロスセル戦略の成果を示す 35。

- LTV (Life Time Value): 顧客生涯価値。LTV = ARPU / 解約率で算出され、一人の顧客が取引期間中にどれだけの利益をもたらすかを示す 35。

- 解約率 (Churn Rate): 顧客がサービスを解約する割合。SaaSビジネスにおいては月次3%以下が健全性の目安とされる 36。

- LTV/CAC比率: LTVを顧客獲得コスト(CAC)で割った値。一般的に「3以上」が持続可能なビジネスのベンチマークとされる 38。

- BtoB研修: 企業顧客に対する価値証明が最重要となる。

- 導入企業数・1社あたり売上: 事業規模と顧客単価を示す基本的なKPI。

- 研修満足度・効果測定指標: 研修後のアンケート満足度や、カークパトリックモデル等を用いた行動変容・業績貢献度の測定が重要となる。研修のROI(投資対効果)を可視化することが、買い手(企業)の高い交渉力に対抗する鍵となる 39。

第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

教育業界は、政府の政策や社会構造の変化といったマクロ環境から極めて大きな影響を受ける。PESTLEフレームワークを用いて、業界を取り巻く外部環境を体系的に分析する。

政治(Politics)

政治的要因は、現在の教育市場を形成する最も強力な駆動力となっている。

- GIGAスクール構想の進捗と今後の予算: 2019年度補正予算から始まったこの構想は、当初の端末配備(令和元年度補正2,318億円、令和2年度1次補正2,292億円など)を経て、現在は「NEXT GIGA」と呼ばれる運用・更新フェーズに移行している 30。端末の耐用年数が4~5年であることから、2024年度以降、初期に導入した自治体から順次更新需要が発生する 41。これに対応し、政府は端末更新のための補助金や地方財政措置を継続しており(令和5年度補正予算で基金創設、令和6年度地方財政措置373億円など)、ハードウェアおよび関連ソフトウェア、サポートサービス市場の安定的な下支え要因となっている 42。

- リスキリング支援政策: 岸田政権が掲げる「新しい資本主義」の柱として、「人への投資」に5年間で1兆円を投じる方針が示された 17。経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」など、個人が講座を受講する際の費用補助や、企業が従業員に研修を受けさせる際の助成金が拡充されており、社会人教育市場にとって最大の追い風となっている 31。

- 学習指導要領の改訂: 小学校での英語・プログラミング教育の必修化、高校での「総合的な探究の時間」の導入や「情報Ⅰ」の必修化は、新たな教材やサービスの需要を創出している 44。特に、知識の暗記から課題解決能力の育成へと重点が移る中で、STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)への注目が高まっているが、指導できる教員の不足や評価基準の未整備といった課題も存在する 47。

- 大学設置基準の変更: 2022年の大学設置基準改正は、高等教育のあり方を大きく変える可能性を秘めている 49。遠隔授業で修得可能な単位数の上限(60単位)の弾力化、校地・校舎面積基準の緩和、実務家教員を登用しやすくするための「基幹教員」制度の導入など、規制緩和が進行している 50。これにより、物理的なキャンパスに依存しないオンライン大学や、社会のニーズに迅速に対応する専門特化型の学位プログラムの設立が容易になる。

- 教育無償化の動向: 高校授業料無償化は、所得制限の撤廃が東京都などで先行し、2025年以降の全国展開が検討されている 55。また、多子世帯を対象とした大学授業料の無償化も進んでいる 56。これらの政策は、教育機会の均等に寄与する一方、家計の教育費支出の配分を変え、浮いた予算が塾や習い事などの私教育市場に向かう可能性も指摘されている 57。

経済(Economy)

- 家計の可処分所得と教育支出: 教育費は家計支出の中でも優先度が高い項目だが、景気後退や物価上昇は、特に選択的な支出である塾、習い事、高額な私立学校への支出に影響を与える。

- 企業の研修・IT投資意欲: 企業の業績はBtoB研修市場に直結する。現在はDX推進と人的資本経営への関心の高まりから、多くの企業が教育投資を維持・拡大する傾向にある 27。IT投資全体も堅調であり、特に業務プロセスの効率化やビジネスモデル変革への投資意欲が高いことが、LMS(学習管理システム)などのEdTechソリューション導入を後押ししている 59。

- 景気変動とグローバル教育: 円安や景気後退は、海外留学や海外のオンライン教育サービス(ドル建て決済の場合)の費用を増大させ、需要を抑制する要因となりうる。

社会(Society)

- 少子高齢化のインパクト: 15歳未満人口の減少は、K-12市場の顧客基盤を縮小させる最大の構造的要因である。一方で、生産年齢人口の減少は労働力不足を深刻化させ、企業における現有社員の生産性向上やスキルアップ(リスキリング)の必要性を高めている 33。

- 共働き世帯の増加: 女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加は、放課後の時間を安全かつ有意義に過ごさせるための学童保育や、幼児期からの早期教育(英語、プログラミングなど)へのニーズを増大させている 60。

- 教育格差と貧困問題: 家庭の経済状況が子どもの学力や進学機会に与える影響は、依然として大きな社会問題である。GIGAスクール構想はデジタルデバイド解消の一助となるが、家庭での学習環境や保護者の関与度によって新たな格差が生じる可能性も指摘されている。

- 価値観の多様化: 従来の学力(認知能力)だけでなく、コミュニケーション能力や課題解決能力といった「非認知能力」や「生きる力」を重視する傾向が強まっている。これにより、探究学習やPBL(Project-Based Learning)型の教育サービスへの関心が高まっている。

技術(Technology)

- EdTechの進化: LMSやオンライン会議ツールはコロナ禍を経て広く普及し、教育の標準インフラとなった。今後は、個人の学習履歴を記録・管理するLRS(Learning Record Store)の活用が進み、より精緻な学習データ分析が可能になる 62。

- VR/ARによる没入型学習: 仮想現実(VR)や拡張現実(AR)技術は、危険な科学実験のシミュレーション、歴史的建造物のバーチャル見学、医療手技のトレーニングなど、従来の座学では不可能だった体験型学習を可能にする 65。導入コストやコンテンツ不足が課題だが、学習効果の高さから特定の専門分野での活用が始まっている 68。

- AI(人工知能): 教育業界に最も破壊的な影響を与える技術であり、本レポートの核心テーマである。詳細は第8章で詳述する。

法規制(Legal)

- 個人情報保護法: 2022年4月に施行された改正個人情報保護法は、事業者の責務を強化し、罰則(法人に対して最大1億円)を引き上げた 70。特に、未成年者を含む学習者の詳細な学習データ(正誤、学習時間、閲覧履歴など)を取り扱うEdTech事業者は、データの利用目的の明確化、安全管理措置、漏洩時の報告義務など、厳格なコンプライアンス体制の構築が不可欠である 71。

- 景品表示法: 学習塾や予備校が用いる「合格実績」の表示は、景品表示法における有利誤認表示に該当しないよう、客観的な根拠に基づき、正確に行う必要がある。例えば、短期講習生のみの実績を主要な実績のように見せることは問題となる可能性がある。

- 私立学校法・教育職員免許法: これらの法律は、学校の設置基準や教員の資格を定めており、新規参入や新しい教育モデルの導入における規制となっている。ただし、前述の大学設置基準の改正など、規制緩和の動きも見られる。

環境(Environment)

- サステナビリティと教育: デジタル教材への移行は、紙の使用量を削減し、環境負荷を低減する。また、SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりから、環境問題やサステナビリティをテーマとした教育コンテンツの需要が増加している。大学キャンパスの省エネ化や環境配慮設計も、大学の社会的責任として重視されるようになっている 54。

第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

教育業界の収益性と競争の力学を、マイケル・ポーターのファイブフォース分析を用いて解き明かす。分析の結果、業界全体の競争圧力は極めて高く、特に「代替品の脅威」と「業界内の競争」が収益性を圧迫する構造となっている。

供給者の交渉力:中程度

供給者の交渉力は、その専門性や代替可能性によって大きく異なる。

- カリスマ講師・著名な研究者: 交渉力は高い。特に大学受験予備校市場において、林修氏に代表されるようなカリスマ講師は、生徒を惹きつける強力な集客力を持つ。彼らは高い報酬を要求し、独立や移籍も可能なため、予備校側にとっては重要な経営資源であると同時にリスクでもある 72。大学においても、著名な教授の存在は学生募集や研究資金獲得に大きく影響する。

- 教材出版社: 交渉力は中程度から低下傾向にある。ベネッセや学研のような大手は、長年のノウハウと著作権、ブランド力を背景に、学校教材市場などで依然として強い力を持つ 75。しかし、デジタルコンテンツの制作コストが低下し、教員が自ら教材を作成したり、オープンな教育リソース(OER)を活用したりする動きが広がる中で、その相対的な力は弱まりつつある。

- ITインフラベンダー(クラウド、LMS): 交渉力は高い。Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azureといったクラウドプラットフォームは、全てのEdTechサービスの基盤であり、代替が困難であるため非常に強い交渉力を持つ。また、学校や企業に深く導入されたLMSベンダーも、スイッチングコストの高さから安定した交渉力を有する。

買い手の交渉力:高い

教育サービスの買い手は、個人・法人を問わず、非常に強い交渉力を持っている。

- 学習者(生徒・保護者、社会人): 交渉力は高い。インターネットの普及により、情報収集が容易になり、選択肢が爆発的に増加した。学習塾、オンライン家庭教師、映像授業サービス(スタディサプリなど)、さらにはYouTube上の無料学習コンテンツまで、多様な選択肢の中から価格、品質、利便性を比較検討できる 76。特にオンラインサービスではスイッチングコストが低く、買い手優位の市場となっている。

- 企業(BtoB)/ 学校・自治体(BtoG): 交渉力は極めて高い。BtoBの企業研修では、費用対効果(ROI)や研修後の従業員の行動変容といった具体的な成果を厳しく評価する 39。BtoGの公教育市場では、自治体や教育委員会が大規模な一括導入を行うため、価格競争が激しく、厳格な仕様要件や調達プロセスが求められる。

新規参入の脅威:高い

テクノロジーの進化により、伝統的な参入障壁が大きく低下しており、新規参入の脅威は常に高い状態にある。

- EdTechスタートアップ: 従来の物理的な校舎や大規模な教員組織といった重い資産を必要とせず、革新的なAI技術や優れたUX(ユーザーエクスペリエンス)を武器に、特定の領域で既存企業を脅かす存在となっている。例えば、atama plusはAI教材に特化し、累計82億円もの資金を調達して急成長を遂げている 77。

- 異業種からの参入: IT企業(例:リクルートのスタディサプリ)、人材会社(例:パーソルのリスキリング事業)、通信会社などが、それぞれの強み(技術力、顧客基盤、インフラ)を活かして教育市場に参入し、業界の垣根を越えた競争を引き起こしている。

- 海外の巨大オンライン教育プラットフォーム: CourseraやUdemyといったグローバルプラットフォームは、世界のトップ大学や企業の講座を低価格で提供しており、日本市場への投資も本格化させている 79。その圧倒的なコンテンツ量とブランド力は、国内の社会人教育事業者にとって大きな脅威である 81。

代替品の脅威:非常に高い

教育業界における最大の脅威は、有料サービスの価値を根底から揺るがす、無料または安価な代替品の存在である。

- 無料学習コンテンツ(YouTube、SNS、アプリ): 最大の代替品。特にYouTubeは、様々な教科の解説動画や実験動画が無料で無数に存在し、調査によれば高校3年生の8割が学習に活用している 76。これは、予備校の映像授業や学習塾の補習授業の直接的な代替品となりうる 83。

- 企業内OJT(On-the-Job Training): 企業研修の代替品。外部研修にコストをかける代わりに、現場での実務を通じてスキルを習得させる方法。

- 書籍・公共サービス: 書籍は依然として安価で優れた学習手段であり、図書館などの公共サービスも無料で学習機会を提供している。

- ピア・ラーニング(学習コミュニティ): SNSや専門コミュニティを通じて、学習者同士が教え合い、学びを深める動きも活発化しており、 формална教育サービスの代替となりうる。

業界内の競争:非常に高い

各セグメントにおいて、既存プレイヤー間の競争は熾烈を極めている。

- 大手学習塾・予備校間の競争: 河合塾、駿台、ナガセ(東進)といった大手予備校は、合格実績を生命線とし、優秀な講師の獲得や効果的なマーケティングで激しいシェア争いを繰り広げている 8。近年では、駿台が合格者数の公表を取りやめるなど、競争のあり方自体に変化の兆しも見られる 86。

- 大学間の学生獲得競争: 18歳人口の減少というゼロサムゲームの中で、各大学は生き残りをかけて学生獲得競争を激化させている 10。留学生の誘致、社会人向けプログラムの開設、特色ある学部の新設など、差別化に向けた取り組みが続いている。

- オンライン学習プラットフォーム間の競争: リクルート(スタディサプリ)、ベネッセ(Udemy)、グロービス(GLOBIS学び放題)などが、コンテンツの質、価格、学習体験で激しく競合している。

- BtoB研修企業間の競争: 多数の研修会社が、企業の限られた研修予算を巡ってコンペティションを繰り広げている。

この分析から導き出される戦略的示唆は、伝統的な競争優位の源泉が急速に陳腐化しているという事実である。かつては、全国に広がる校舎網、長年の歴史に裏打ちされたブランド、著作権で保護された教材などが強固な「堀(Moat)」として機能していた。しかし、デジタル化の波はこれらの堀を埋めつつある。物理的な拠点の価値は相対的に低下し、ブランドは新しい学習体験を提供する新興企業によって挑戦され、コンテンツは無料の代替品によってコモディティ化の圧力に晒されている。

これからの時代に持続的な競争優位を築くためには、新たな「デジタルの堀」を建設する必要がある。その源泉となるのが、データによるネットワーク効果(利用者が増えるほどAIが賢くなり、サービスの価値が向上する)、学習履歴の蓄積による高いスイッチングコスト、そして学校や企業の基幹システムと深く連携することによるエコシステムへのロックインである。戦略の軸足を、物理的な資産から、データとテクノロジーという無形資産の構築へと移すことが不可欠である。

第5章:バリューチェーンとエコシステム分析

教育業界の構造変化を理解するためには、個々の企業の活動を分析するだけでなく、価値がどのように生み出され、業界内のプレイヤーがどのように相互作用しているかを俯瞰的に捉える必要がある。ここでは、バリューチェーン分析とエコシステム分析を用いて、業界の力学を解き明かす。

バリューチェーン分析

教育サービスのバリューチェーン(価値連鎖)は、伝統的に以下のプロセスで構成されてきた。この連鎖の各段階で、価値の源泉が大きくシフトしている。

教育サービスのバリューチェーン

[コンテンツ企画・開発] -> [プラットフォーム構築・運用] -> [集客・マーケティング] -> [学習提供・運営] -> [評価・資格認定] -> [キャリア支援・コミュニティ運営]

価値の源泉のシフト

- From: コンテンツ企画・開発 (Contents Development)

- 伝統的価値: かつて、価値の源泉は良質な教科書、問題集、カリスマ講師による講義といった「コンテンツ」そのものにあった。出版社や大手予備校は、独自の高品質なコンテンツを保有することで競争優位を築いてきた 87。

- 現代的価値: コンテンツのコモディティ化が進む中、価値は「何を学ぶか」から「どのように学ぶか」へと移行している。AIを活用して、個々の学習者の理解度や進捗に合わせてコンテンツの提供順序や難易度を最適化するアダプティブ・ラーニングの仕組みそのものに価値が生まれている 88。また、生成AIの登場により、教材やテスト問題を自動生成する技術も開発コストを劇的に下げ、価値創造のプロセスを変えつつある 90。

- From: 学習提供・運営 (Learning Delivery)

- 伝統的価値: 教室での一斉授業や、講師による知識伝達が中心であった。

- 現代的価値: 知識伝達の多くは映像授業やAIチューターで代替可能になりつつある。その結果、人間の介在価値は、学習者が挫折しないように動機付けを行うコーチング、学習計画を伴走支援するメンタリング、探究学習を促進するファシリテーションといった、より個別的で人間的なインタラクションへとシフトしている。

- To: 評価・資格認定とキャリア支援 (Assessment, Certification & Career Support)

- 伝統的価値: 価値連鎖の終点であり、学力テストや入試による「選抜」が主な機能であった。

- 現代的価値: バリューチェーンの最も重要な部分へと変貌している。リスキリング市場の拡大に伴い、学習の成果が具体的な「スキル」として可視化され(デジタルバッジやマイクロクレデンシャル)、それが直接的に転職や昇進といったキャリア上の成果に結びつくことが強く求められている。学習プラットフォームがHR-Tech企業や人材紹介会社と連携し、「学び」から「仕事」への橋渡しをシームレスに行う機能が、新たな価値の源泉となっている。

結論として、教育サービスのバリューチェーンにおける付加価値の源泉は、上流の「コンテンツ制作」から下流の「学習体験の個別化」と「キャリア成果への接続」へと劇的にシフトしている。

エコシステム分析

教育のアンバンドリング(機能分解)が進む中で、従来の閉じた組織(学校、塾)は、外部の多様なプレイヤーと連携する開かれたエコシステムへと変貌を遂げつつある。

エコシステムを構成する主要プレイヤー

- 伝統的教育機関(学校法人、塾・予備校): 学生募集や教育の場の提供、単位・学位の認定といった中核機能を担う。しかし、教材開発や学習プラットフォーム運営などを外部の専門企業に委託する動きが加速している。

- EdTech企業:

- プラットフォーマー(例: Classi, atama plus): 学校や塾に対して、LMSやAI教材といった基盤システムを提供する。教育データのハブとなり、エコシステム内で中心的な役割を担うポテンシャルを持つ 91。

- コンテンツプロバイダー(例: スタディサプリ, Udemy): 特定の領域(受験、プログラミング、ビジネススキル等)に特化した高品質なデジタルコンテンツを提供する。

- 出版社(例: ベネッセ, 学研): 従来の紙媒体のノウハウを活かしつつ、デジタル教材やアセスメントツールを開発し、EdTechプラットフォームへのコンテンツ提供者としての役割を強化している。

- ITベンダー(例: Google, Microsoft, NTTデータ): 教育機関向けのクラウドインフラ(Google for Education, Microsoft 365 Education)や、校務支援システム(NTTデータのELNOなど)を提供し、教育DXの基盤を支える。

- 人材紹介会社・HR-Tech企業(例: パーソル, リクルート): リスキリング市場において、教育事業者と連携し、学習プログラム修了者のキャリア支援や企業への人材紹介を行う。学習履歴と職務経歴を連携させ、スキルベースのマッチングを実現する 93。

- 政府・自治体: GIGAスクール構想やリスキリング補助金といった政策を通じて、エコシステム全体の方向性を規定し、市場の成長を 촉진する最大のプレイヤーである。

エコシステム内の連携と競合

このエコシステムでは、プレイヤー間の関係は単純な競合ではなく、連携と競合が複雑に絡み合う「Co-opetition(協調的競争)」の様相を呈している。

- 学校法人とEdTech企業の連携: 多くの学校が、授業の効率化や個別最適化学習の実現のために、ClassiやスタディサプリといったEdTechサービスを導入している 94。

- 塾・予備校とAI教材ベンチャーの連携: 駿台とatama plusの資本業務提携は、伝統的な予備校が自社の指導ノウハウとスタートアップのAI技術を融合させようとする象徴的な事例である 96。

- EdTechプラットフォーマー間の連携・統合: 学習支援プラットフォームのClassiが、校務支援システムのトップシェアであるEDUCOMを買収した事例は、学習データと校務データを統合し、学校運営全体をカバーする包括的なプラットフォームを構築しようとする動きを示している 92。

- EdTech企業と人材紹介会社の連携: リスキリングプログラムを提供するEdTech企業が、修了生の就職・転職を支援するために人材紹介会社と提携するケースが増えている。これは、学習の成果をキャリアに直結させるための重要な連携である 97。

エコシステムのハブとなるプレイヤーは誰か?

今後、この複雑なエコシステムの中で中心的な役割(ハブ)を担うのは、最も多くの質の高い学習データを集約し、それを活用して学習者と他のプレイヤー(教育機関、企業)に最大の価値を提供できるプラットフォーマーである。具体的には、以下の条件を満たすプレイヤーがハブとなる可能性が高い。

- LRS(Learning Record Store)の支配: 学習者のあらゆる学習活動(どの教材を、どれくらいの時間で、どの程度の正答率で学んだか)を一元的に蓄積・管理するデータ基盤を保有する。

- AIによる個別最適化能力: 蓄積したデータをAIで解析し、学習者一人ひとりに対して最適な学習パスを推薦する能力を持つ。

- エコシステム内外との高い接続性: 学校の校務システム、企業のHRM(人材管理)システム、人材市場など、外部システムとのAPI連携が容易であり、データのサイロ化を防ぎ、シームレスな価値提供を実現できる。

現状では、高校市場で高いシェアを持つClassiや、AI教材で先行するatama plus、社会人市場で圧倒的な講座数を誇るUdemy(ベネッセが展開)などが、このハブのポジションを巡る有力な候補者と考えられる。

第6章:顧客需要の特性分析

教育業界の多様なセグメントで成功するためには、それぞれの顧客が何を求め、何を基準にサービスを選んでいるのか(KBF: Key Buying Factor)を深く理解することが不可欠である 99。

K-12(生徒・保護者)

- ニーズ:

- 学力向上・受験対策: 最も根強いニーズ。志望校への合格、内申点・定期テストの成績向上が最大の関心事。

- 基礎学力の定着: 学校の授業についていけない、学習習慣が身についていないといった不安に対応するニーズ。

- 新しいスキルの習得: 英語(特に4技能)やプログラミングといった、将来必要とされるスキルを早期に身につけさせたいという需要。

- 非認知能力の育成: 探究学習やPBLを通じて、主体性、協調性、課題解決能力といったテストでは測れない能力を伸ばしたいというニーズ。

- 多様な学習環境: 不登校の生徒や、特定の分野に特異な才能を持つ生徒に対応できる個別最適化された学習環境への需要。

- KBF(重要購買決定要因):

- 合格実績・ブランド: 特に大学受験市場において、難関校への合格者数やブランドの信頼性は、塾・予備校選びの最大の決定要因となる。

- 個別対応の質: 生徒一人ひとりの学力や性格に合わせた指導、丁寧な質問対応、学習計画の管理といった、パーソナルなケアの質。

- 価格: 授業料や教材費は、家計に直接影響するため重要な要素。特にオンラインサービスでは価格競争が激しい。

- アクセスの良さ: 物理的な通いやすさ(対面塾)や、時間や場所を選ばない利便性(オンライン)。

- 学習の楽しさ・モチベーション維持: 生徒が飽きずに学習を継続できるような、ゲーミフィケーションの要素や、講師の魅力、仲間とのコミュニティ機能。

高等教育(学生)

- ニーズ:

- 専門知識・スキルの習得: 自身の興味関心に合致した分野の深い知識と、社会で通用する実践的なスキルを身につけたい。

- 就職・キャリア支援: 卒業後のキャリアパスを明確にし、希望する企業や業界への就職を実現するための強力なサポート。

- 研究環境: 最先端の研究に触れ、優れた指導教員の下で研究活動に打ち込める環境。

- コミュニティ(人脈): 多様なバックグラウンドを持つ学友や教員との交流を通じて、将来にわたる人的ネットワークを構築したい。

- KBF(重要購買決定要因):

- 偏差値・ブランド: 大学の社会的評価やブランドイメージは、依然として進学先決定の大きな要因。

- 就職実績: 有名企業への就職率や、卒業生の活躍が重視される。

- 実学・産学連携の機会: インターンシップや企業との共同プロジェクトなど、実践的な学びの機会の豊富さ。

- 学費・奨学金: 学費の多寡や、給付型奨学金などの経済的支援制度の充実度。

- キャンパスライフ: キャンパスの立地や設備、サークル活動など、学習以外の学生生活の魅力。

社会人(BtoCリスキリング)

- ニーズ:

- スキルアップ・キャリアチェンジ: 特に需要が高いのは、データサイエンス、AI、プログラミング、デジタルマーケティングといったDX関連スキル。現職での昇進や、より良い条件の企業への転職を目指す。

- 資格取得: 専門性を証明し、キャリアアップに繋げるための資格取得。

- 人脈形成: 同じ目標を持つ学習者や、業界の専門家とのネットワーク構築。

- KBF(重要購買決定要因):

- キャリアへの直結度: 学習したスキルが、具体的な転職成功や年収アップに繋がるかどうかが最も重要。転職支援サービスの有無や、修了生のキャリア実績が重視される。

- 学習の柔軟性: 仕事や家庭と両立できるよう、時間や場所を選ばずに学習できること(オンライン、マイクロラーニング)。

- コストパフォーマンス: 投資した費用に見合うリターン(スキル、キャリア)が得られるか。政府の補助金対象講座であるかも重要な要素となる。

- 講師・コンテンツの質: 現場で活躍する実務家が講師であることや、陳腐化しない最新のカリキュラムであることが求められる。

- コミュニティとサポート: 学習を継続するためのコーチングやメンタリング、学習者同士で交流できるコミュニティの存在。

企業(BtoB研修)

- ニーズ:

- DX人材育成: 全社的なDX推進を担う人材や、各部門でデータ活用を実践できる人材の育成が急務。

- リーダー・管理職育成: 次世代の経営を担うリーダーや、変化に対応できる管理職の育成。

- 新入社員研修: 社会人としての基礎力と、自社の事業内容の理解を促す研修。

- 従業員エンゲージメント向上: スキルアップの機会を提供することで、従業員の満足度と定着率を高めたい。

- コンプライアンス教育: 全従業員に必須のコンプライアンスや情報セキュリティに関する知識の徹底。

- KBF(重要購買決定要因):

- 研修効果の可視化(ROI): 研修投資が、従業員の行動変容や生産性向上、ひいては事業成果にどう繋がったかをデータで示すことができるか。

- カリキュラムのカスタマイズ性: 自社の特定の課題や業界の特性に合わせて、研修内容を柔軟に設計できるか。

- 導入・運用の容易さ: 既存のLMSや人事システムと連携でき、受講管理や進捗把握が容易に行えるか。

- 業界特化の知見: 自社の業界に関する深い知見を持ち、実践的なケーススタディを提供できるか。

- ブランドと実績: 大手企業への導入実績や、高い評価を持つ研修ブランドへの信頼。

第7章:業界の内部環境分析

業界の競争優位の源泉と、それを支える人材や生産性の構造を分析する。

VRIO分析:持続的な競争優位の源泉

VRIOフレームワーク(Value, Rarity, Inimitability, Organization)を用いて、教育業界における持続的競争優位の源泉となりうる経営資源やケイパビリティを評価する 102。

- 強力なブランド力・合格実績 (例: 河合塾, 駿台, ベネッセ)

- 価値 (Value): 高い。顧客(保護者・生徒)の信頼を獲得し、価格プレミアムを可能にする。

- 希少性 (Rarity): 高い。長年の実績と大規模なマーケティング投資によって築かれ、新規参入者が短期間で獲得するのは困難。

- 模倣困難性 (Inimitability): 高い。歴史的経緯や評判といった無形の資産であり、単純な模倣は不可能。

- 組織 (Organization): 活用されている。ブランド価値を維持・向上させるための組織的な取り組み(品質管理、広報)が行われている。

- 評価: 持続的な競争優位の源泉。しかし、デジタル時代においては、ブランドの拠り所が「過去の実績」から「優れた学習体験」へと変化するリスクがある。

- 著作権を持つ優良なコンテンツ・教材 (例: 出版社, 大手予備校)

- 価値 (Value): 中程度。依然として学習の核となるが、代替コンテンツの増加により相対的価値は低下。

- 希少性 (Rarity): 中程度。高品質なコンテンツは希少だが、デジタル化により制作のハードルは下がっている。

- 模倣困難性 (Inimitability): 低い。コンテンツのコンセプトや形式は模倣されやすい。著作権は保護するが、本質的な教育メソッドの模倣は可能。

- 組織 (Organization): 活用されている。

- 評価: 一時的な競争優位。コンテンツ単体での優位性維持は困難。AIによる個別最適化など、提供方法との組み合わせが不可欠。

- 蓄積された大規模な学習データ (例: atama plus, Classi, スタディサプリ)

- 価値 (Value): 非常に高い。AIによる個別最適化の精度を直接左右し、学習効果を高める。

- 希少性 (Rarity): 非常に高い。大規模かつ質の高い学習データを保有する企業はごく少数。

- 模倣困難性 (Inimitability): 非常に高い。「データ・ネットワーク効果」により、先行者が後発者を圧倒的に引き離す構造(勝者総取り)を生み出す。後発者が同規模のデータを集めるには莫大な時間とコストがかかる。

- 組織 (Organization): データを活用するためのデータサイエンティストやエンジニア組織が必要。

- 評価: 持続的な競争優位の最強の源泉。今後の教育業界における競争の核となる。

- 優れた講師陣の採用・育成システム (例: 東進ハイスクール)

- 価値 (Value): 高い。特にライブ授業や映像授業において、学習者のモチベーションと満足度を大きく左右する。

- 希少性 (Rarity): 高い。カリスマ性を持つ講師は一握り。

- 模倣困難性 (Inimitability): 中程度。個々の講師は引き抜きの対象となりうるが、優れた講師を継続的に発掘・育成する「システム」は模倣が難しい。

- 組織 (Organization): 活用されている。

- 評価: 持続的な競争優位になりうる。ただし、AIチューターの進化により、知識伝達型の講師の価値は相対的に低下するリスクがある。コーチングやファシリテーション能力を持つ人材の育成へとシフトする必要がある。

- 高いプラットフォーム技術 (例: EdTech企業)

- 価値 (Value): 高い。優れたUX、安定性、拡張性は顧客満足度に直結する。

- 希少性 (Rarity): 中程度。優秀なエンジニア組織は希少。

- 模倣困難性 (Inimitability): 中程度。技術そのものはキャッチアップされる可能性があるが、データやエコシステムと結びつくことで模倣困難性が高まる。

- 組織 (Organization): 活用するための強力な開発組織が必須。

- 評価: 一時的な競争優位。技術単体ではなく、データやビジネスモデルと一体となって初めて持続的な優位性となる。

人材動向

- 教育現場(教員、塾講師):

- 需要と供給のアンバランス: 公立学校では教員不足が深刻化しており、特に小学校で顕著である 103。長時間労働が常態化しており、日本の教員の仕事時間は国際的に見ても最長レベルである 104。若手教員の離職率も問題となっている 103。

- 課題: 劣悪な労働環境は、教育の質の低下に直結する。塾・予備校業界でも、優秀な講師の確保と定着は常に経営課題である。この人材不足が、AIなどテクノロジーによる省力化・効率化への強い動機となっている。

- EdTech領域: 新たな専門人材への需要が急増している。

- インストラクショナルデザイナー: 教育学、心理学、認知科学の知見に基づき、効果的な学習体験を設計する専門家。

- 学習データサイエンティスト: LRSに蓄積された学習データを分析し、学習効果の改善や個別最適化アルゴリズムの開発を担う。

- UX/UIデザイナー: 学習者が直感的で快適に使えるプラットフォームのインターフェースを設計する。

- カスタマーサクセスマネージャー: サービス導入後の顧客(学校や企業)を能動的に支援し、活用を促進して解約を防ぎ、LTVを最大化する役割。

- 賃金相場と人材獲得競争:

- 特にデータサイエンティストのような高度専門人材の需要は高く、賃金相場も高騰している。経験やスキルに応じて、年収は600万円から1,200万円以上と幅広く、トップクラスの人材は1,500万円を超えることもある 107。フリーランス案件の平均年収は868万円に達するとの調査もある 110。

- これらの人材は、IT、コンサルティング、金融といった他業界との激しい獲得競争に晒されている。教育業界が魅力的な待遇やビジョンを提示できなければ、成長のボトルネックとなる可能性がある。

労働生産性

- 教師・講師の生産性:

- 伝統的モデル: 労働集約的であり、一人の教師が教えられる生徒数には物理的な上限がある。生産性の向上が難しい構造。

- テクノロジー活用モデル: オンライン化により、一人の講師の授業を数千、数万人の生徒に同時に配信することが可能になり、生産性は飛躍的に向上する(例:スタディサプリ)。また、AIによる採点自動化や個別フォローの効率化も、教師がより本質的な業務に集中することを可能にし、生産性を高める 90。

- ビジネスモデルと収益構造の違い:

- 対面型教育ビジネス: 校舎の賃料や人件費といった固定費・変動費が大きく、生徒一人当たりの限界費用が高い。規模の経済が働きにくい。

- EdTech型ビジネス(SaaSモデル): 初期のプラットフォーム開発に多額の投資が必要だが、一度開発すれば顧客一人を追加するための限界費用はほぼゼロに近い。利用者が増えるほど利益率が急上昇する、極めてスケーラビリティの高い収益構造を持つ。この構造の違いが、EdTech企業が高い企業価値で評価される根拠となっている。

第8章:メガトレンド分析:AIが教育業界にもたらすパラダイムシフト

人工知能(AI)は、単なる効率化ツールにとどまらず、教育の根幹である「学習」「評価」「指導」のあり方を根本から覆す、今世紀最大のパラダイムシフトを引き起こしている。この変革の本質を理解することは、次世代の教育戦略を策定する上で不可欠である。

学習プロセスの変革

AIは、産業革命以来続いてきた「一斉授業」という画一的な学習モデルを、「個別最適化された学習」へと転換させる。

- AIアダプティブ・ラーニング: これが変革の中核技術である。AIが学習者一人ひとりの理解度、解答スピード、ミスの傾向、忘却曲線、さらには興味関心といった膨大なデータをリアルタイムで分析する 89。その分析結果に基づき、次に学ぶべき最適な教材、解くべき問題、復習すべきタイミングを自動的に提示する 88。これにより、得意な分野は先取り学習で時間を短縮し、苦手な分野は基礎に立ち返ってじっくりと克服することが可能になる。atama plusやCOMPASS(Qubena)といったサービスは、この技術を活用して学習効率を大幅に向上させ、導入教室を急速に拡大している 88。

- AIチューター/メンター: 24時間365日、いつでも質問に答えてくれるAIチューターは、従来の指導体制を劇的に変える。簡単な知識に関する質問応答はもちろん、生成AIの進化により、英作文の添削、プログラミングコードのデバッグ、さらには学習計画の壁打ち相手まで、高度な役割を担うことが可能になっている。ハーバード大学の研究では、適切に設計されたAIチューターを用いた学生は、学習効果が2倍以上になったとの報告もある 113。これにより、教員の負担を軽減し、より個別化されたサポートを実現する。

- 生成AIによるコンテンツ制作支援: 教材、小テスト、練習問題、授業で使う動画のスクリプト、さらには複雑なシミュレーションのシナリオまで、生成AIが自動で作成する。これにより、コンテンツ開発にかかる時間とコストは劇的に削減される 90。例えば、デジタル・ナレッジ社の「Teacher’s Copilot」は、既存の資料からテストや要点ノートを自動生成し、教材準備時間を最大70%削減したと報告されている 90。

評価・管理の変革

AIは、学習の成果をより多角的かつリアルタイムに可視化し、評価のあり方を変革する。

- 学習データ(LRS)分析: 学習者がデジタル教材をどのように利用したか(正誤、解答時間、閲覧履歴、動画の視聴箇所など)は、すべて学習ログとしてLRS(Learning Record Store)に蓄積される 62。AIはこの膨大なログを分析し、学習の進捗状況や理解度をダッシュボードで可視化する。これにより、教員はクラス全体の傾向だけでなく、個々の生徒がどこでつまずいているかを早期に発見し、個別介入を行うことが可能になる 63。

- AIによる自動採点・評価: 選択式の問題だけでなく、記述式問題の採点や、スピーキングの発音評価、実技のフォームチェックなど、これまで人間の主観に頼らざるを得なかった領域でもAIによる自動評価技術が進化している 115。これにより、採点業務にかかる教員の負担を大幅に削減できるだけでなく、より客観的で一貫性のある評価が可能になる。Z会や東京書籍は、生成AIを活用したスピーキング評価ツールを導入し、生徒の発話回数を大幅に向上させる成果を上げている 90。

教育提供者の役割の変化

AIが「知識伝達」や「反復演習」、「採点」といった定型的な業務を代替することで、教師・講師の役割は、より人間的な能力が求められる高付加価値なものへとシフトする。

- 知識の伝達者 (Sage on the Stage) から 学習の促進者 (Guide on the Side) へ:

- ファシリテーター: AIが提供する個別学習をベースに、生徒同士の協働学習やディスカッションを促進し、多様な考えを引き出す。

- コーチ/メンター: 生徒一人ひとりの学習進捗を見守り、目標設定を支援し、学習意欲が途切れないように励まし、精神的なサポートを提供する。

- 探究学習の伴走者: 生徒が自ら問いを立て、情報を収集・分析し、結論を導き出す「探究学習」のプロセスを伴走し、知的好奇心を引き出す。

この役割変化は、教員に新たなスキルセット(コーチング、ファシリテーション能力など)を要求するものであり、教員養成や研修のあり方にも大きな影響を与える。

新たな課題とビジネスモデルへのインパクト

AIの導入は、新たな機会だけでなく、課題ももたらす。

- 教育格差の拡大または縮小: AIによる個別最適化学習は、すべての子供に質の高い教育を届けることで、教育格差を縮小させる可能性がある 112。一方で、高性能なAI教育サービスを利用できる家庭とそうでない家庭との間で、新たなデジタルデバイドが生じ、格差がむしろ拡大するリスクも存在する。

- 学習データの倫理的取り扱い: 個人の詳細な学習データを収集・分析することは、プライバシー保護の観点から慎重な取り扱いが求められる。データの所有権、利用目的の透明性、アルゴリズムに含まれるバイアスの問題など、倫理的な課題への対応が不可欠である。

- コスト構造の変化と新たなマネタイズポイント: AIの導入は、人件費を削減し、スケーラビリティの高いビジネスモデルを可能にする。これにより、教育サービスの価格破壊が進む可能性がある。一方で、高度なAIコーチング機能や詳細な学習分析レポートなどをプレミアム機能として有料化するなど、新たなマネタイズポイントが生まれる。ビジネスモデルは、コンテンツの売り切り型から、学習効果やキャリア成果に応じた成果報酬型へと移行していく可能性も考えられる。

第9章:その他の主要トレンドと未来予測

AIのメガトレンドに加え、以下のトレンドが複合的に絡み合い、教育業界の未来を形作っていく。

リスキリング/アップスキリング市場の本格化とHR-Techとの融合

終身雇用の崩壊とDXの進展は、個人にとっても企業にとっても、継続的なスキルのアップデートを不可欠なものにした。この巨大な需要を受け、リスキリング市場は本格的な成長期に突入している。

このトレンドの核心は、教育(EdTech)と人事(HR-Tech)の融合である。学習プラットフォームで取得したスキルや学習履歴が、タレントマネジメントシステムや採用プラットフォームと連携し、個人のスキルセットが動的に可視化されるようになる。企業はスキルベースで人材を評価・配置し、個人は自身のスキルマップに基づいて次のキャリアパスや必要な学習プログラムの推薦を受ける。このように、「学習」が「キャリア」とデータで直結するエコシステムが形成されつつある。経済産業省が策定した「DX推進スキル標準(DSS-P)」などは、企業が求める人材像とスキルを定義する上での共通言語となり、この動きを加速させる 116。

マイクロラーニングと教育のアンバンドリング

多忙な社会人が学習時間を確保するため、5~10分程度の短い動画コンテンツで特定のスキルを学ぶマイクロラーニングが主流になりつつある 119。これは、数年かけて取得する「学位(Degree)」ではなく、特定の業務に必要なスキルを証明する「デジタルバッジ」や「修了証(Certificate)」を、短期間・低コストで取得するという学習スタイルの変化と連動している。

この動きは、大学などが提供してきた教育プログラムのアンバンドリング(分解)を加速させる。例えば、「マーケティング」という学位プログラムが、「SEO基礎」「SNS広告運用」「データ分析入門」といった独立したマイクロな学習モジュールに分解され、学習者は必要なものだけをアラカルトで履修できるようになる。これにより、学習の柔軟性と効率性が飛躍的に向上する。

STEAM/探究学習の重視

学習指導要領の改訂を背景に、教育の重点は、知識の詰め込みから、自ら課題を設定し解決策を探る探究学習や、教科横断的な学びであるSTEAM教育へとシフトしている 44。これは、AI時代に求められる能力が、知識の記憶・再生ではなく、課題発見能力、創造性、批判的思考力であるという認識に基づいている。このトレンドは、PBL(Project-Based Learning)を支援するツールや、科学実験、プログラミング、アートなどを組み合わせた複合的な教材・サービスの需要を高める。

グローバル・オンライン教育の進展

CourseraやUdemyといったグローバルプラットフォームの台頭により、国境を越えて世界のトップレベルの教育コンテンツにアクセスすることが容易になった。これにより、国内の教育事業者は、国内プレイヤーだけでなく、グローバルな競争に晒されることになる。一方で、日本の質の高い教育コンテンツを海外に展開する機会も生まれている。

没入型学習(AR/VR)の可能性

AR(拡張現実)/VR(仮想現実)技術は、学習体験の質を根本的に変えるポテンシャルを秘めている 65。

- 安全なシミュレーション: 危険を伴う化学実験や、高価な機材が必要な手術のトレーニングを、仮想空間で安全かつ何度でも繰り返し行うことができる 69。

- 追体験: 歴史的な出来事や、通常は立ち入れない場所(例:古代遺跡、人体の内部)を、まるでその場にいるかのように体験できる 66。

- 実践的な語学学習: 仮想空間内のリアルなシチュエーション(例:空港、レストラン)で、AIアバターを相手に会話練習を行うことができる。

現在はまだ導入コストやコンテンツ不足が課題だが、デバイスの進化と低価格化に伴い、特に専門的な職業訓練や高等教育の分野から普及が進むと予測される 67。

第10章:主要プレイヤーの戦略分析

日本の教育市場を形成する主要なプレイヤーおよびカテゴリーについて、各社の戦略、強み・弱み、テクノロジーへの投資動向を比較分析する。

K-12(総合)

- ベネッセホールディングス:

- 戦略: 「進研ゼミ」という強力な会員基盤を軸に、幼児から社会人までをカバーする総合教育企業。近年は、学校向けICT学習支援プラットフォーム「Classi」への注力や、社会人向けオンライン学習プラットフォーム「Udemy」の国内展開など、デジタルシフトを加速 81。2024年にはMBOによる非公開化を決定し、短期的な業績に左右されない抜本的な事業構造改革を目指す 121。

- 強み: 圧倒的な顧客基盤とブランド力、長年蓄積された教材開発ノウハウと学習データ。

- 弱み: 伝統的な通信教育事業の成長鈍化。巨大組織ゆえの意思決定の遅さ。

- EdTech/AI投資: 「進研ゼミ」へのAIドリル導入、Classiを通じた学校DX支援、UdemyでのAI関連講座の拡充など、全方位で投資を強化している。生成AIを用いた教育サービスの実証事業にも積極的に参加 88。

- 学研ホールディングス:

- 戦略: 「学研教室」を中核に、出版、園・学校向け事業、そして高齢者福祉事業という多角的な事業ポートフォリオを持つ 123。中期経営計画「Gakken2025 SHIFT」では、教育分野におけるDXとグローバル展開を重点戦略として掲げている 124。

- 強み: 「学研」ブランドの信頼性、多様な事業ポートフォリオによる安定した収益基盤、全国に広がる学研教室のネットワーク。

- 弱み: ベネッセほどのデジタルプラットフォームにおける支配力は確立できていない。

- EdTech/AI投資: オンライン学習サービス「Gakken ON AIR」の提供や、学習履歴を活用した個別最適化学習の研究開発を進めている。生成AIを活用し、生徒の継続率を向上させた事例も報告されている 126。

K-12(塾・予備校)

- リクルート(スタディサプリ):

- 戦略: 低価格(月額制)で高品質な映像授業を提供することで、従来の予備校市場をディスラプト。個人向け(BtoC)だけでなく、全国の高校に導入される学習プラットフォーム(BtoG)としても確固たる地位を築く。近年はAIを搭載したアダプティブラーニング機能を導入し、個別最適化学習を強化 88。

- 強み: 圧倒的な価格競争力とスケーラビリティ、リクルートグループのマーケティング力と技術力、高校市場での高い導入率。

- 弱み: 映像授業だけでは学習者のモチベーション維持が難しい場合がある。対面指導の強みを持つ伝統的予備校との差別化。

- EdTech/AI投資: AIによる学習推薦エンジンや、講義動画への自動字幕生成機能など、プロダクトへのAI/EdTech投資を積極的に行っている 111。

- 河合塾、駿台:

- 戦略: 伝統的な大手予備校。長年の合格実績とブランド力を武器に、難関大学受験市場で高いシェアを維持。近年は、オンライン授業の導入や、EdTechベンチャーとの提携を進めている。河合塾は東南アジアでの教育プロジェクトなど海外展開も模索 127。駿台はatama plusとの資本業務提携により、AI教材の導入を本格化させている 96。

- 強み: 圧倒的な合格実績とブランドの信頼性、質の高い講師陣と模試などの独自コンテンツ、全国規模の校舎ネットワーク。

- 弱み: 高コストな対面指導中心のビジネスモデル。少子化による市場縮小の直撃。

- EdTech/AI投資: atama plusとの提携(駿台)や、自社でのオンラインプラットフォーム開発(河合塾)など、既存事業を守りつつデジタルへの適応を急いでいる 129。

- ナガセ(東進ハイスクール):

- 戦略: カリスマ講師による映像授業をフランチャイズ(FC)で全国展開する独自のモデル。近年はAIを活用した演習プログラム「志望校別単元ジャンル演習」を導入し、個別最適化を強化。また、ChatGPTを活用した英作文・プログラミング演習コンテンツなど、先進的なDXコンテンツを高校向けに提供するコンサルティングビジネスも開始している 131。

- 強み: 有名講師陣による質の高い映像コンテンツ、AI演習による個別最適化、FCによる迅速な全国展開。

- 弱み: 特定のスター講師への依存。

- EdTech/AI投資: AI演習プログラムへの継続的な投資と、生成AIを活用した新コンテンツ開発に積極的 131。

- atama plus:

- 戦略: 自社で塾を運営せず、全国の塾・予備校にAI教材「atama+」を提供するBtoBtoCモデルに特化。駿台やZ会といった大手から地域の個人塾まで、幅広いパートナーと連携し、業界のデファクトスタンダードとなることを目指す。

- 強み: AIによる個別最適化技術に特化した高い専門性、特定の塾に依存しない中立的なプラットフォーマーとしての立場、豊富な資金調達力 77。

- 弱み: 最終的な学習者との接点は提携先の塾に依存するため、教育の質がパートナーの運用能力に左右される。

- EdTech/AI投資: 事業の核そのものであり、AIアルゴリズムの改善と学習データの蓄積・分析に経営資源を集中投下している。

高等教育

- 主要私立大学(早慶、MARCHなど)、国立大学:

- 戦略: 少子化による学生獲得競争の激化に対応するため、DX推進による教育・研究・業務の高度化が急務となっている。早稲田大学は三菱電機と連携し、DX人材育成プログラムを共同開発 134。各大学はLMSの導入やオンライン授業の拡充、研究データの管理基盤整備などを進めている 135。また、留学生や社会人学生の獲得にも力を入れている。

- 強み: 長い歴史を持つブランド力、研究実績、卒業生のネットワーク。

- 弱み: 巨大で硬直的な組織構造、意思決定の遅さ、DX推進を担う専門人材の不足。

- EdTech/AI投資: 文部科学省の補助金などを活用し、DX基盤への投資を進めているが、企業に比べて投資規模やスピード感は限定的。東北大学のように、LRSを構築し学習データ活用に先進的に取り組む例もある 64。

社会人・リスキリング

- プラットフォーム(Udemy, Coursera, グロービス):

- Udemy: 世界最大級のCtoC型オンライン学習プラットフォーム。日本ではベネッセが法人向け「Udemy Business」を展開し、日経225の70%以上に導入されるなど、BtoB市場で圧倒的なシェアを持つ 81。最新の技術トレンドを反映した豊富な講座数が強み 138。

- Coursera: トップ大学や企業の講座(よりアカデミックで体系的)を提供。日本では法人向けの高価格帯サービスで差別化を図る戦略 79。

- グロービス: MBAプログラムを基盤とした質の高いビジネス系コンテンツが強み。「GLOBIS学び放題」というサブスクリプションサービスで、体系的な経営知を手軽に学べる点が特徴 139。Udemyが「広く多様」なのに対し、グロービスは「ビジネス領域に深く」特化している 141。

- 専門特化型(Progate, SIGNATE, パーソル):

- Progate: プログラミング初学者向けのオンライン学習サービス。スライド形式で直感的に学べるUI/UXに強み。

- SIGNATE: AI/データサイエンス人材の育成と、コンペティションプラットフォーム運営に特化。実践的なスキル習得を重視 142。

- パーソル: 人材サービス大手の知見を活かし、キャリア相談とリスキリングを組み合わせた伴走型サービス「Reskilling Camp」などを提供。学習者のモチベーション維持やキャリア形成支援に強みを持つ 93。

EdTechプラットフォーマー

- Classi: ベネッセとソフトバンクの合弁事業として発足。全国の高校の4割以上に導入されている学習支援プラットフォーム。ポートフォリオ、コミュニケーション、アダプティブラーニング機能などを提供。校務支援システム大手のEDUCOMを買収し、「学習支援×校務支援」の統合プラットフォームとして、小中学校市場への展開も強化している 92。

- NTTデータ(ELNOなど): 大規模なシステムインテグレーション能力を活かし、教育委員会や大学向けに安定した校務支援システムや教育プラットフォームを提供する。

第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項

これまでの包括的な分析を統合し、日本の教育市場で成功を収めるための戦略的な意味合い(So What?)を導き出し、具体的な推奨事項を提示する。

今後3~5年で、教育業界の勝者と敗者を分ける決定的な要因

分析の結果、今後3~5年で教育業界の勝敗を分けるのは、以下の4つの要因であると結論付けられる。

- 学習データの保有量と活用能力: 最も決定的な要因である。より多くの学習者から、より質の高い学習データを大規模に収集し、それをAIで解析して「学習効果の向上」という形で顧客に還元できる企業が、強力なデータ・ネットワーク効果を構築し、市場を支配する。これは、単にLMSを導入するだけでは不十分であり、学習者の行動を詳細に捉えるデータ設計(LRS)、高度な分析能力を持つデータサイエンティスト組織、そしてそれをプロダクトに反映させる開発力が一体となって初めて実現する。

- AI技術への適応力と実装スピード: AIアダプティブ・ラーニングや生成AIといった基盤技術を、いかに迅速に自社のサービスに組み込み、具体的な顧客価値(学習効率の向上、教員の負担軽減など)に転換できるかが問われる。技術を自社で内製するのか、atama plusのような専門企業と提携するのか、戦略的な判断が求められる。傍観者でいることは、敗北を意味する。

- キャリア支援への連携力(エコシステム構築能力): 特に社会人教育市場において、「学びっぱなし」のサービスは価値を失う。HR-Tech企業や人材紹介会社、採用企業と深く連携し、学習履歴やスキル証明をキャリアアップや転職に直結させるエコシステムを構築できたプレイヤーが、学習者の投資対効果(ROI)への要求に応え、選ばれる存在となる。

- ブランドの再定義と信頼性: 従来の「合格実績」に基づいたブランドは依然として重要だが、それだけでは不十分になる。「個別最適化された学習体験を提供してくれる」「キャリア成果にコミットしてくれる」といった、新しい価値基準での信頼性を構築する必要がある。また、学習データの倫理的な取り扱いやプライバシー保護に対する真摯な姿勢も、企業の信頼性を左右する重要な要素となる。

捉えるべき機会と備えるべき脅威

以下の機会(Opportunity)を捉え、脅威(Threat)に備えるべきである。

- 捉えるべき機会(Opportunities):

- セグメント: 社会人リスキリング市場(特にBtoB)が最も魅力的である。政府の強力な後押し(1兆円支援)、企業の切実なDX人材需要、そして明確なマネタイズモデル(法人契約)が揃っており、今後数年間で最も確実な成長が見込める。

- 顧客ニーズ: 企業が求める「研修効果の可視化(ROI)」に応えること。学習データを用いて、受講者のスキル習得度や行動変容を定量的に示し、事業成果への貢献を証明するソリューションは、高い付加価値と価格競争からの脱却を可能にする。

- 技術トレンド: 生成AIの校務・教材作成への応用。教員の長時間労働は深刻な社会問題であり、生成AIを活用して授業準備、テスト作成、採点、事務作業などを効率化するソリューションは、公教育市場(BtoG)および塾・予備校市場において大きな需要が見込める。

- 備えるべき脅威(Threats):

- 代替品: YouTubeをはじめとする無料コンテンツの質の向上は、有料コンテンツの価値を常に脅かす最大の脅威である。単なる知識伝達ではない、コーチング、コミュニティ、キャリア支援といった付加価値で差別化できなければ、価格競争に巻き込まれる。

- 新規参入: 海外の巨大プラットフォーム(Udemy, Coursera)は、豊富な資金力とコンテンツ量を武器に日本市場でのシェア拡大を狙っており、特に社会人教育市場での競争は激化する。また、異業種(特に人材業界)からの参入も、顧客基盤とキャリア支援の強みを活かしてくるため、警戒が必要である。

- 市場構造: K-12市場の構造的縮小。このセグメントに事業ポートフォリオが偏っている場合、少子化による売上減少は避けられない。リスキリング市場へのシフトや、K-12内でのデジタルサービスへの転換を急ぐ必要がある。

戦略的オプションの提示と評価

上記の分析に基づき、取りうる戦略的オプションを複数提示し、評価する。

| 戦略的オプション | メリット | デメリット・リスク | 成功確率(推定) |

|---|---|---|---|

| 1. リスキリング特化型M&A戦略 | ・急成長市場のシェアを迅速に獲得可能 ・専門性の高い人材と顧客基盤を一括で確保 ・自社の既存事業とのシナジー創出 | ・買収価格の高騰リスク ・PMI(買収後統合)の失敗リスク ・適切な買収ターゲットが見つからない可能性 | 中~高 |

| 2. AI教育ベンチャーとの資本業務提携 | ・最先端のAI技術を迅速に導入可能 ・自社開発に比べて投資額を抑制 ・提携先の技術力と自社の販売網を組み合わせられる | ・提携先のコントロールが難しい ・技術やデータへのアクセスが限定的になる可能性 ・提携関係の破綻リスク | 高 |

| 3. 既存事業のDXとハイブリッド化 | ・既存の顧客基盤とブランド力を活用できる ・対面指導の強みを活かした差別化が可能 ・比較的低リスクで開始可能 | ・社内の抵抗や組織文化の変革が困難 ・デジタルと対面のカニバリゼーション ・変革のスピードが遅く、市場変化に追いつけないリスク | 中 |

| 4. HR-Tech連携によるエコシステム構築 | ・「学習からキャリアまで」の独自の価値連鎖を構築 ・高い顧客ロックイン効果とスイッチングコスト ・エコシステム全体からの収益機会 | ・複数のパートナーとの複雑な連携・調整が必要 ・エコシステム構築に時間がかかる ・データ連携の標準化やセキュリティが課題 | 中~高 |

最終提言:AIを活用したBtoBリスキリング事業を核とするエコシステム戦略

これまでの分析を総合すると、持続的な成長を遂げるために最も有望な戦略は、「AIを活用したBtoBリスキリング事業を核とし、HR-Tech企業との連携を通じて『スキル・トゥ・キャリア』エコシステムを構築する」ことである。

この戦略は、最も成長性が高い「リスキリング市場」をターゲットとし、競争優位の源泉となる「AIとデータ」を活用し、最大の付加価値である「キャリア成果」にコミットするものである。

実行に向けたアクションプランの概要

- Phase 1: 基盤構築 (~1年目)

- アクション:

- ターゲット領域の特定: DXスキル標準などを参考に、最も需要が高いスキル領域(例:データ分析、AI活用、サイバーセキュリティ)に絞り込む。

- コンテンツ/プラットフォームの確保: 当該領域に強みを持つEdTech企業をM&A、または資本業務提携により確保する。AIアダプティブ・ラーニング機能を持つプラットフォームであることが必須条件。

- パイロットプログラムの実施: 既存の法人顧客や提携企業を対象に、効果測定を組み込んだパイロット研修プログラムを実施し、実績を作る。

- KPI: 提携/M&A件数、パイロット導入企業数、研修効果測定指標(スキル習熟度向上率など)。

- 必要リソース: M&A/アライアンス担当チーム、事業開発チーム、投資資金。

- アクション:

- Phase 2: 事業拡大とエコシステム連携 (2~3年目)

- アクション:

- 本格的なサービス展開: パイロットプログラムの実績を基に、BtoBリスキリングサービスを本格展開。営業・マーケティング体制を強化。

- HR-Techパートナーシップの構築: 主要な人材紹介会社、タレントマネジメントシステムベンダーと提携。学習履歴・スキル証明データを連携させるAPIを開発。

- 「スキル証明→キャリア紹介」モデルの確立: 研修修了者を提携人材会社を通じて、採用企業に紹介するモデルを構築し、成功事例を創出する。

- KPI: 導入企業数、売上高、LTV/CAC比率、提携パートナー数、転職成功者数。

- 必要リソース: 営業・マーケティング人員、API開発エンジニア、アライアンス担当。

- アクション:

- Phase 3: エコシステムのハブ化 (4~5年目)

- アクション:

- データプラットフォームの強化: 蓄積した学習・キャリアデータを活用し、AIによるキャリアパス推薦エンジンの精度を向上。

- BtoCへの展開: BtoBで確立したブランドと実績を活かし、個人向けのリスキリングサービスへと展開。

- オープン化: 他の教育事業者がコンテンツを提供できるマーケットプレイス機能をプラットフォームに追加し、エコシステムのハブとしての地位を確立する。

- KPI: プラットフォーム上の学習データ量、キャリア推薦精度、BtoC会員数、マーケットプレイス取引高。

- 必要リソース: データサイエンティスト、AIエンジニア、プラットフォーム開発チーム。

- アクション:

この戦略を実行することにより、単なる教育提供者から、個人のキャリアと企業の成長をデータとテクノロジーで支える、次世代の「ラーニング・オーケストレーター」へと進化することができるだろう。

第12章:付録

引用文献

- デジタル教育の世界市場は2030年に1191億米ドルに達する見込み|(CAGR)年平均成長率:29 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000091008.html

- 教育技術市場 | 市場規模 シェア 動向分析 予測 2025~2030年まで, https://www.gii.co.jp/report/grvi1726184-education-technology-market-size-share-trends.html

- 2030年までに世界および日本のスマート学習市場は – NEWSCAST, https://newscast.jp/news/4907624

- AIが予測する教育サービス業界 業界|2030年市場規模推移と主要 …, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/education-service

- AIが予測する教育機関業界 業界|2030年市場規模推移と主要企業ランキング – xenoBrain, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/educational-institution

- AIが予測するオンライン教育業界 業界|2030年市場規模推移と主要企業ランキング – xenoBrain, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/online-education

- 学習塾・予備校市場に関する調査を実施(2021年) | ニュース・トピックス – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2783

- 学習塾業界の動向およびM&Aについて | M&A・事業承継なら経営承継支援, https://jms-support.jp/column/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E5%A1%BE%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%EF%BD%8D%EF%BC%86a%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

- 日本のK-12教育市場規模、動向 2033年 – IMARC Group, https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-k-12-education-market

- 第2章 新時代における高等教育の全体像 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1335594.htm

- 日本の高等教育市場規模、シェア、見通し、レポート2033, https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-higher-education-market

- 日本高等教育市場規模、動向、予測 2025-2033 | IMARC Group – アットプレス, https://www.atpress.ne.jp/news/7719722

- 日本高等教育市場規模、動向、予測 2025-2033 – NEWSCAST, https://newscast.jp/news/7719722

- eラーニング市場に関する調査を実施(2025年) | ニュース …, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3795

- 企業向け研修サービス市場に関する調査結果/矢野経済研究所(2024) | 研修支援事業 – ナビゲート, https://www.navigate-inc.co.jp/training/topics/news/005364.html

- 企業向け研修サービス市場に関する調査を実施(2024年) – 日本の人事部, https://jinjibu.jp/news/detl/24079/

- リスキリング市場規模を数字で徹底解説|2030年までの予測とビジネスチャンス, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/reskilling-market-size/

- 「5年で1兆円」のリスキリング支援の背景と使い道・海外との比較 – スキルアップ研究所, https://reskill.gakken.jp/3245

- リスキリングの市場規模とは?市場の現状や今後の展望も詳しく解説! | スキルアップ研究所, https://reskill.gakken.jp/3247

- 学習塾・予備校市場2019年の“光と影”6年連続で市場拡大×倒産件数が過去最多, https://review.tanabeconsulting.co.jp/column/pick-up-topics/20556/

- 語学ビジネス市場に関する調査を実施(2025年) | ニュース・トピックス – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3910

- 英語の需要は増えてる?減ってる?語学ビジネスの市場規模と英語話者人口を調べてみた, https://data.wingarc.com/language-business-68971

- GMOメディア×船井総合研究所『2022年プログラミング教育市場規模調査』 2022年のプログラミング教育市場は302億円 子ども向けは前年比113%の199億円と2桁成長を続ける ~子ども向けプログラミング教育市場は2030年には1,000億円超に拡大する可能性, https://www.gmo.media/archives/4324/

- 24年の子ども向けプログラミング教育市場、前年比114.5%の253億8000万円に【コエテコ・船井総研共同調査】 – EdTechZine, https://edtechzine.jp/article/detail/11158

- 2024年プログラミング教育市場は、前年比114.5%の253億円超え – GMOインターネットグループ, https://group.gmo/news/article/9019/

- 教育産業の市場動向を解説 | eラーニングの市場規模は? – BOXIL SaaS, https://boxil.jp/mag/a3452/

- 企業向け研修サービス市場に関する調査を実施(2025年) | ニュース・トピックス, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3895

- 教育DX/ICT関連の国内市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25028

- 2024年子供向けプログラミング教育市場予測、前年比114.5%の253億円突破 – こどもとIT, https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/1601314.html

- GIGAスクール構想など教育のデジタル化の 推進に向けた政府全体の取組について, https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/210701_01_doc01.pdf

- リスキリングとは――意味やリカレント教育との違い、DX実現に向けた導入時のポイントや事例を紹介 – 『日本の人事部』, https://jinjibu.jp/keyword/detl/1219/

- 「リスキリング」とは?経済産業省の施策と注目される理由を解説 | リスキリングナビ, https://reskilling-navi.com/column/meti

- リスキリングとは?注目される背景や導入するメリット、事例を解説 | 記事一覧 | 法人のお客さま, https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/8287/

- 塾業界は生き残れるかな?10年で子どもが今より約3割減るんだけど。|Loohcs (ルークス) – note, https://note.com/loohcs/n/n7c930c757e53

- LTV計算方法の基本。陥りやすい誤解や、サブスクの場合も解説!, https://service.aainc.co.jp/product/letro/article/basics-of-ltv

- SaaS事業で重視されるチャーンレート(解約率)について解説! – 株式会社SEデザイン, https://www.sedesign.co.jp/marketing-blog/saas-churn-rate

- ユニットエコノミクス(LTV/CAC)とは?計算方法から目安、重要性、改善施策を徹底解説!, https://scalebase.com/blog/sales-strategy/unit-economics-toha

- SaaS のための CAC: 顧客獲得コストの計算、ベンチマーク、改善方法 – Stripe, https://stripe.com/jp/resources/more/cac-in-saas

- BtoBマーケティングにおけるKPI設定のポイントとは|コラム …, https://www.tanabeconsulting.co.jp/dx/digitalinsight/column/detail75.html

- 「GIGA スクール構想」とは何か – 参議院常任委員会調査室・特別調査室, https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/r05pdf/202322103.pdf

- NEXT GIGAとは?文部科学省の取り組みや関連する補助金など解説 | 学校向けICT教材, https://surala.jp/school/column/4024/

- GIGAスクール構想2030年へのロードマップ|進捗の実態を解説 | 田中電気, https://tanaka-giga.com/ict/loadmap2030/

- 令和7年度概算要求について, https://www.japet.or.jp/wp-content/uploads/2024/09/92376fe7f4aa0ce771efeb236e18ac70.pdf

- 【政策2】探究・STEAM教育を社会全体で支えるエコシステムの確立<目指すイメージ①, https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/11kai/siryo3_3_2.pdf

- 新学習指導要領の趣旨の実現とSTEAM教育について ー「総合的な探究の時間」と「理数探 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/1421972_2.pdf

- STEAM教育等の教科等横断的 な学習の推進について – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20240401-mxt_kyouiku01-000016477.pdf

- 「新学習指導要領」や「STEAM教育」―大きく変わる日本の教育。理数教育の視点で専門家が解説|LINK@TOYO – 東洋大学, https://www.toyo.ac.jp/link-toyo/life/science_education

- 「STEAM教育」は自分で調べ、探求する学び。将来の自分に役に立つ? | 日本財団ジャーナル, https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2024/106624/social_good

- 大学設置基準の改正の動向と 大学の質保証システムへの影響の研究 – 茨城大学学術情報リポジトリ, https://rose-ibadai.repo.nii.ac.jp/record/2001214/files/03_%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6_%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E6%AD%A3%E7%9F%A5_2025.pdf

- 大学設置基準の改正は、 キャンパスに何をもたらすのか, https://www.kyodai-union.gr.jp/wp-content/uploads/2023/06/%E5%85%89%E6%9C%AC%E6%BB%8B%E6%B0%8F_%E8%AC%9B%E6%BC%94%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89.pdf

- 令和4年度大学設置基準等の改正について – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20220930-mxt_daigakuc01-000025195_05.pdf

- 令和4年度大学設置基準等の改正について – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=3jgE5KHsRzA

- 徹底解説!大学設置基準(2022年10月施行)の改正概要!, https://univ-stepup.com/daigakusettikijyunkaisei2022/

- 【大学職員対策】大学設置基準を知る:職員として押さえるべきポイント – note, https://note.com/0startdaigaku/n/nfa122ab18e78

- 2025年からどう変わる?高校無償化制度の最新動向と申請ガイド, https://www.seisekiup.net/column/study/2830/

- 学びたいを諦めさせない-高等教育の修学支援新制度の意義と今後の展望 | ニッセイ基礎研究所, https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=82826?site=nli

- 高等教育無償化政策と大学再編の可能性, https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2018/05/pdf/039-047.pdf

- 特集2 大学・高校の学費・授業料や給食費など教育無償化をめぐる現状と課題, https://www.sentankyo.jp/articles/460ad9bb-0673-4245-8b9c-8b96ca186b8d

- デジタル・トランスフォーメーションによる 経済へのインパクトに関する調査研究の請負 – 総務省, https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/r03_02_houkoku.pdf

- わが国における放課後児童対策の展開, https://www.i-repository.net/il/user_contents/02/G0000031Repository/repository/keidaironshu_062_002_151-168.pdf

- これからの“学童に求められるニーズ”の変化とは!?, https://hoiku-kodomoen.funaisoken.co.jp/column/category-kindergarten-post-9200-2/

- 教育データの利活用に向けて, https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20200706-mxt_syoto01-000008468-09.pdf

- 教育関連データのデータ連携の実現に向けた実証調査研究 – デジタル庁, https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0872d81d-2e9d-4ba2-a5f9-39b29cdc3975/7f7120b5/20240419_policies_education_research_01.pdf

- 学習履歴を可視化するラーニングアクティビティ・レポートシステム Learning Activity Report System to, https://axies.jp/_files/conf/conf2023/paper/14PM1X-5.pdf

- 教育分野で期待されるAR/VR活用【AR/VR/教育/研修】 | QEEE, https://qeee.jp/magazine/articles/2909

- VRを教育に活用!メリットから活用事例、導入ステップまでご紹介 | メタバース相談室, https://xrcloud.jp/blog/articles/business/6166/

- VRの教育分野での活用事例7選|5つのメリットも紹介 – 株式会社CREX, https://crexgroup.com/ja/xr/vr/souken-education-2/

- ARが教育を変える|活用事例・アプリから学習効果や導入メリットを分りやすく解説 – XR-Hub, https://xr-hub.com/archives/20722

- 【VR今後】市場規模・課題・実用事例から読み解く10年先のリアル展望, https://meetx-freelance.com/articles/detail/15

- 個人情報保護教育とは?改定で必要性が増した社員教育のポイントや方法を解説, https://manebi.co.jp/column/m-0036/

- 2024年の個人情報保護法改正の後、8割弱の学校でデータ管理体制の見直し, https://bizhint.jp/report/1349320

- 予備校講師に将来性はある?気になる年収ややりがい、独立について解説! – マナリンクTeachers, https://for-teachers.manalink.jp/useful/eijg9dnsu

- 塾や予備校と学校の違いと、それぞれの良さについて – 札幌の学習塾「大成会」, https://passing-notes.com/column/1784/

- 大学受験では塾に行くべきか?通塾が必要な人の特徴と行かなくても良い人の判断基準 – 河野塾, https://konojyuku.com/media/university-entranceexam-cramschool/

- 教育業界で急成長中!?オンライン学習・教材出版分野の事業内容とは – Matcher(マッチャー), https://matcher.jp/dictionary/articles/442

- 【中高生2294名対象】高3生の8割が勉強にYouTubeを活用、高校生の約半数はYouTubeで進路情報を収集 – こどもとIT, https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/1648799.html

- 国内市場をリードするEdTechスタートアップ。累計82億円調達「atama plus」の魅力 – AMBI, https://en-ambi.com/featured/747/

- AIで学習を個別最適化する「atama+」提供の「atama plus」が51億円調達 – 創業手帳, https://sogyotecho.jp/news/20210721atama-plus/

- リスキリング市場、注目3社の差別化戦略。国内・海外勢が顧客争奪戦 – Business Insider Japan, https://www.businessinsider.jp/article/264351/

- 「日本に大々的な投資」世界最大級リスキリングサービス・UdemyCEOが語る日本戦略, https://www.businessinsider.jp/article/282087/

- ベネッセ、オンライン動画学習プラットフォーム「Udemy」の国内展開から10周年 周年記念キャンペーン「Dear Possibility」を本日より開始 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001341.000000120.html

- Udemy Business | あらゆる組織へ常に最先端の学びを提供するオンライン動画学習プラットフォーム – ベネッセグループ, https://www.benesse.co.jp/udemy/business/

- 教育業界で注目高まる動画活用。メリットと活用事例、制作のポイントを紹介 – ゼネラルアサヒ, https://www.generalasahi.co.jp/cd/movie/topics/education/

- オリジナルYouTube動画を活用した教育効果に関する調査研究, https://hsuh.repo.nii.ac.jp/record/2000455/files/hsuh-jnss_31_5.pdf

- 学校の授業に動画を活用するメリットとは?事例をまじえながら懸念点や課題について解説!, https://media-hakase.com/column/article/page_2516.html

- 駿台の発表が予備校業界に与える影響とは?合格実績は数字からストーリー重視へ – ジュクサガス, https://jyukusagasu.com/information/sundai-result-disclosure/

- 【自己学習】バリューチェーン分析とは?|ガトーショコラ – note, https://note.com/fine_broom950/n/nfa2485ee0bef

- 【教育業界のAI活用事例10選】アダプティブラーニング、ChatGPT Education、大学・市区町村の取り組みまで導入効果を徹底解説 | 最新情報 | 株式会社ビットツーバイト, https://www.bit2byte.co.jp/blog/1426

- アダプティブラーニングとは? 注目される背景やメリット、課題を紹介 – SKYMENU Cloud, https://www.skymenu.net/media/article/3235/

- 教育における生成AIの活用事例15選!学習成果UP、授業コスト削減など | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/education-generative-ai-cases/

- AIで個別最適な学びを支援 Classi株式会社の「AIとデータが創る教育の未来」 – Reborn, https://reborn-ai.jp/2025/02/10/ai%E3%81%A7%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%9C%80%E9%81%A9%E3%81%AA%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%82%92%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%80classi%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%80%8Cai%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%BC/

- ClassiとEDUCOM、学校教育向け支援で戦略的パートナーシップを …, https://corp.classi.jp/news/114/

- リスキリングキャンプは法人向けリスキリング支援サービスです。, https://www.reskillingcamp.jp/

- EdTechって何?導入事例やおすすめサービスを紹介【教育現場の変革期】 – DMM WEBCAMP, https://web-camp.io/magazine/archives/6426/

- “未来の教室”とは? 3つの柱や取り組み事例を解説 – SKYMENU Cloud, https://www.skymenu.net/media/article/4125/

- 駿台×atama plusが資本提携 M&Aのカギは「ブランド」にあり, https://journal.macloud.jp/posts/article_0064

- 教育と産業を変えるEdtech~他産業連携を通じたイノベーション~ | Plug and Play Japan, https://japan.plugandplaytechcenter.com/events/edtech-innovation/

- 導入事例:株式会社イノビオット様 | Happiness insight LLC., https://happinessinsight.co.jp/interview/870/

- KBF(重要購買決定要因)とは? マーケティングにおける使い方や活用法をわかりやすく解説, https://www.lycbiz.com/jp/column/yahoo-ads/marketing/what-is-kbf/

- KBF(購買決定要因)とは?決め方やKSFとの違い、Web 広告での活用方法, https://www.kwm.co.jp/blog/kbf/

- 【具体例付き】購買決定要因(Key Buying Factor)とは?初心者向けに簡単解説 – WalletCho(ウォレッチョ), https://walletcho.com/column/key-buying-factor/

- VRIO分析とは?VRIO分析の考え方や具体的な事例をわかりやすく解説 – bizboost, https://blog.bizboost.co.jp/what-is-vrio-analysis-and-how-it-works

- 教員不足の現状と課題 – 原因・影響・取り組みを解説 – Education Career, https://education-career.jp/magazine/data-report/2025/teacher-shortage/

- 我が国の教員の現状と課題 – TALIS 2018結果より – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/06/19/1418199_1.pdf

- 教育分野の公務労働に関する調査研究 報告書1 教員の働き方に関する分析 – 国立教育政策研究所, https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/r06/r060709_03_honbun.pdf

- 教師の過重労働、教師不足と向き合う現役教師たち – 日本財団, https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2022/72403

- 【2025年最新】データサイエンティスト需要が急増!5つの成長分野と求人動向 – note, https://note.com/lucky_ram7202/n/n394026b17614

- データサイエンティストの年収事情:令和時代のトップ職を解剖! – KOTORA JOURNAL, https://www.kotora.jp/c/92253-2/

- データサイエンティストの年収事情を大解剖!今後の展望とキャリア形成のポイント, https://www.kotora.jp/c/52699/

- 【2025年】データサイエンティスト案件の平均年収、リモート状況|フリーランス副業調査, https://magazine.sokudan.work/post/B4jjiYyp

- 教育現場のAI活用事例15選!メリットや現状・問題点もあわせて解説 – BizRobo!, https://rpa-technologies.com/insights/ai_education/

- アダプティブラーニングとは?メリット・デメリット・事例をわかりやすく解説 – リロクラブ, https://www.reloclub.jp/relotimes/article/321

- ハーバード大学の研究でAIチューターの効果が明らかに 学習効率が2倍に | NOVEL株式会社, https://n-v-l.co/blog/20240919-havado

- 教育現場におけるChatGPTやBing AIなどの『生成AI』の活用例と課題, https://www.kyoiku-press.com/post-270010/

- AIを活用した記述式問題の採点支援-ChatGPTによるシステム提案と評価, https://www.jsise.org/wp-content/uploads/2025/02/2024_kyusyu_okinawa_a09.pdf

- 経済産業省が提唱するDX推進スキル標準とは!?5つの人材類型や市民開発・ノーコードとの関連について徹底解説! – ふえん式, https://dx-without-coding.jp/dssp/

- DX人材育成の鍵!経産省「デジタルスキル標準」で必要なスキルを徹底解説 – ワンビ株式会社, https://www.onebe.co.jp/column/dx%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90%E3%81%AE%E9%8D%B5%EF%BC%81%E7%B5%8C%E7%94%A3%E7%9C%81%E3%80%8C%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%80%8D%E3%81%A7/

- 経済産業省やIPAが策定しているスキル標準について, https://www.jdla.org/certificate/skill_standard/

- マイクロラーニング-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年), https://www.gii.co.jp/report/moi1643232-microlearning-market-share-analysis-industry.html

- 2024年 アーカイブ | ニュースリリース | 株式会社ベネッセホールディングス, https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/bc/2024/index.html

- 経営: 2024年 アーカイブ | ニュースリリース | 株式会社ベネッセホールディングス, https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/management/2024/

- ベネッセ HD、創業家、EQTによる MBO実施で上場廃止へ 変革に向け組織体制・開示セグメントを変更 – ログミーFinance, https://finance.logmi.jp/articles/378681

- 『学研グループ 統合報告書2024』発行 | 株式会社 学研ホールディングスのプレスリリース, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006386.000002535.html

- INTEGRATED REPORT 2024 – Cloudfront.net, https://d2nyjryheal9w7.cloudfront.net/6686405dc04b69f835cdce23/Gakken_IR_2024_Web_spread_0607_F.pdf

- 学研グループ、統合報告書2024を発行!教育と医療福祉の事業戦略を公開 – サードニュース, https://news.3rd-in.co.jp/article/883719c2-3449-11ef-8af4-9ca3ba083d71

- 生成AIで変わる教育の未来:日本での実践と課題, https://bdlab.or.jp/lab/%E7%94%9F%E6%88%90ai-%E5%AD%A6%E6%A0%A1-%E6%95%99%E8%82%B2

- ニュースリリース(2025年) – 河合塾グループ, https://www.kawaijuku.jp/jp/news/2025.html

- 河合塾グループの東南アジア地域における教育プロジェクトが 令和7年度文部科学省「日本型教育の海外展開(EDU-Port ニッポン)」 応援プロジェクトに採択 | ニュースリリース, https://www.kawaijuku.jp/jp/news/detail.html?id=827

- 河合塾グループ、教育コンテンツ開発の新会社「KIES」を設立 -教材や試験、映像などコンテンツ制作機能を強化、グループ内外のニーズに対応, https://www.kies.co.jp/news-topics/Pu21X29l

- 駿台予備学校 2026年度以降の合格者数掲載について – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000042400.html

- 株式会社ナガセ 2025年3月期第2四半期(中間期) 決算説明 … – 東進, https://www.toshin.com/nagase/ir/img/irPdfs/673d77058db2b.pdf

- 中期経営計画 ACE 2.0について, https://www.nagase.co.jp/ir/library/results-briefing/20231130-2.pdf

- atama plus、シリーズBラウンドで約51億円の資金調達創業4年で累積調達額は約82億円に, https://corp.atama.plus/news/2075/

- 早稲田大学の教育プログラムを活用し、DX人財育成を推進|Our Stories – 三菱電機, https://www.mitsubishielectric.co.jp/our-stories/articles/news-184/

- 【DX LAB KTQ】地域のDX推進を支える学術拠点 早稲田大学IPS・北九州コンソーシアムの取り組み, https://www.ksrp.or.jp/robo-dx/blog/archives/2024/009644.html

- DXによる新たな価値創出[1]長期経営計画実現のマイルストーンである業務プロセス変革/早稲田大学 | 高等教育, https://souken.shingakunet.com/higher/2022/01/post-30ec.html

- 【2025年版】大学DX化取り組み実態調査レポート|慶應義塾大学のデジタル化事例紹介, https://ac.reserva.be/uni-dxresearch-keio/

- 国内1,000社超導入のUdemy Business受講データランキングを発表 業種問わず社員・企業が求めるスキル差ギャップがリスキリングの壁 話題のChatGPTは全業種で受講人気が高い | 株式会社ベネッセコーポレーションのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001164.000000120.html

- 事業戦略プランニング | GLOBIS学び放題×知見録, https://globis.jp/learning-paths/3f284130/

- 株式会社グロービス, https://www.bizreach.jp/job-feed/public-advertising/2kxg2cs/

- 【比較】Udemyとグロービス学び放題【5項目で解説】 – Learning Hub, https://www.zenes.jp/udemy-vs-globis/

- 中小企業向けDXリスキリングプログラムを提供開始! ~受講費用は1社100万円まで無料 – News|株式会社SIGNATE, https://signate.co.jp/news/20250619_2

- PERSOL MIRAIZ – すべて無料の個人向けリスキリングサービス | PERSOL MIRAIZ(パーソルミライズ), https://miraiz-persol.jp/

- 幼児教育の市場規模は2030年に6119億米ドルに達する見込み-最新予測 – アットプレス, https://www.atpress.ne.jp/news/1031315

- 世界の高等教育市場 – 2030 年までの業界動向と予測 – Data Bridge Market Research, https://www.databridgemarketresearch.com/jp/reports/global-higher-education-market

- K-12教育市場:タイプ、プラットフォーム、エンドユーザー別-2025-2030年世界予測, https://www.gii.co.jp/report/ires1608167-k-education-market-by-type-elementary-education.html

- K-12教育市場の規模とシェア分析-成長動向と予測(2024年 – Mordor Intelligence, https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/k-12-education-market

- 2025年版 教育産業白書 | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/market_reports/C67111400

- 通信教育マーケットデータ/通信教育を取り巻くマーケットの現状 概ね20万人が通信制の高等教育機関に所属しそのプロフィールや学びに求めるニーズは極めて多様 – リクルート進学総研, https://souken.shingakunet.com/higher/2025/04/post-3468.html

- リスキリングをめぐる 内外の状況について, https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000940979.pdf

- 第1章 リスキリングをめぐる動向, https://www.kasseiken.jp/kassecms/wp-content/uploads/2024/03/2023fy-01-01.pdf

- 文部科学省令和3年度予算からGIGAスクール構想のこれからを展望 – PC-Webzine, https://www.pc-webzine.com/article/25

- Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/dxjinzaireport_202505.pdf

- 【現場担当者が解説】BtoBマーケティングのKPI設計ガイド ~よくある誤解やコツとは, https://cross-com.jp/btob-marketing-kpi/

- BtoB営業のKPI設定方法|成果を最大化する5つの指標 – note, https://note.com/btob_shodan_plus/n/n7f12b9e9ed32

- BtoBマーケティングにおけるKPIの設定方法を解説します! – kyozon, https://kyozon.net/list/btob-marketing-kpi/

- BtoBのメールマーケティングのコツ5選!KPIの目安や目的別の配信例も解説 – Bemarke, https://be-marke.jp/articles/knowhow-mailm-btob

- 【BtoB/SaaS企業必見】今行うべき営業研修とは?職種別の研修内容や成功のポイントをわかりやすく解説 – ZENFORCE(ゼンフォース), https://zenforce.jp/blog/sales-training

- 矢野経済研究所、国内の外国語学習に関わるビジネスの調査結果を発表、市場規模は8666億円, https://edtechzine.jp/article/detail/1559

- 外国人採用・管理支援サービス市場に関する調査を実施(2025年) | ニュース・トピックス, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3717

- 「人材育成・能力開発」などの研修業界・研修事業のビジネスモデルと市場規模と将来性について解説 |人材紹介マガジン – Zキャリア プラットフォーム, https://platform.zcareer.com/media/ikusei

- GIGAスクール端末の更新需要は、複数年に分散する見通し – MM総研, https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=619

- 「2025年教育DXと教育デバイス・ソリューションの最新動向」を発刊[ニュース] – デジタル行政, https://www.digital-gyosei.com/data/2025-01-23-research-report-dx-education/

- 参考データ集, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouikumirai/sozo_mirai_wg/dai7/siryou5.pdf

- 2024(令和6)年度外国人留学生在籍状況調査結果 – 日本留学情報サイト, https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/enrollment/data/2504301000.html

- コロナ禍の前後における外国人留学生数の推移 国・地域別分析, https://www.abk.or.jp/wp-content/uploads/2024/08/558kousatsu.pdf

- 社会人の学び直しの更なる推進に向けて, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/043/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/08/31/1394983_2_1.pdf

- 論文 社会人の学び直し オンライン教育の実態と課題, https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2020/08/pdf/015-025.pdf

- 大学・専門学校等における社会人の学び直しについて – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002b9xq-att/2r9852000002ba2l.pdf

- 人的資本理論からみたDXの現状と課題 – 財務省, https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202210/202210i.pdf

- 大学におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは?求められる背景やメリット、具体的な施策例を紹介 – コンカー, https://www.concur.co.jp/blog/article/university-dx-benefit

- パーソル・データから見る企業実態 調査AI・DX人材の育成設計ができている企業は3割にとどまる リスキリングは昇格・報酬への反映と育成施策に課題~人的資本経営【育成・リスキリング】に関する企業の取り組み実態全23ページを無償配布~ | PERSOL(, https://www.persol-group.co.jp/news/20230127_11457/

- リスキリングに関する企業の意識調査(2024年) – 帝国データバンク, https://www.tdb.co.jp/report/economic/20241120-reskilling2024/

- リスキリング支援サービス『Reskilling Camp』 企業におけるリスキリング施策の実態調査(2025年3月版) – パーソルイノベーション, https://www.persol-innovation.co.jp/news/2025-0402-1

- リスキリングに取り組む際の課題に関する実態調査 – スキルアップ研究所, https://reskill.gakken.jp/3377

- PEST分析の企業事例7選を紹介!やり方をわかりやすく解説 – SHEshares, https://shares.shelikes.jp/posts/4959228

- ファイブフォース分析とは?【わかりやすく解説】具体例 – カオナビ人事用語集, https://www.kaonavi.jp/dictionary/five-forces-bunseki/

- ビデオ教材(映像コンテンツ)の教育利用に関する意識調査報告書 – デジタル・ナレッジ, https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/1623/

- スクールソーシャルワーク支援における 2021年「個人情報保護法」改正の意義と課題, https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/record/4963/files/GH13_07nakamura.pdf

- これまでのSTEM教育と今後の展望, https://j-stem.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/JournalVol1_01-3-7.pdf

- 本当に「教育無償化」は実現できるのか ~給食費などの「隠れ教育費」も見直しを~ | 西野 偉彦, https://www.dlri.co.jp/report/ld/403843.html

- 高等教育無償化政策の意義と課題 – 日本私立大学協会, https://www.shidaikyo.or.jp/riihe/kenkyukai/pdf/67th_no3.pdf

- 「教育DX」とは?いま効果のある6つの施策を事例とともに解説 – Cotra, https://www.transcosmos-cotra.jp/education-dx

- 2030年市場展望と人材要件:教育(EdTech) – KPMGジャパン, https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/06/hr-strategy-edtech.html

- 【2025年最新】学校現場が抱える教育問題5つ!ICT活用による解決事例も紹介, https://www.nttdata-kansai.co.jp/media/078/

- 【DX事例4選】海外の教育業界DXはどのように進んでいる?事例や課題を解説!, https://dx-consultant.co.jp/overseas-education-industry-dx-case/

- 教育デジタルトランスフォーメーション(DX)とデジタルエコシステム:国際技術標準,相互運用性,教育IoT – 情報処理学会, https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/54/S1402-S02.html

- EdTechサービス導入事例:一覧からさがす | 未来の教室 ~learning innovation~, https://www.learning-innovation.go.jp/case-list/

- KBF(購買決定要因)とは?基本的な概要から設定することのメリット、活用のコツなどについて解説! | Infinity-Agent Lab – インフィニティエージェント, https://infinity-agent.co.jp/lab/kbf/

- KSFとKBFの関係を説明できますか? | GLOBIS学び放題×知見録, https://globis.jp/article/5009/

- KBF(重要購買決定要因)とは!KSFとの関係もあわせて解説! | マーケトランク, https://www.profuture.co.jp/mk/column/43397

- 第 13 回日経ストックリーグレポート TEAM SMITH – 1, https://manabow.com/sl/result/13/pdf/200809.pdf

- Benesse Report – ベネッセホールディングス, https://www.benesse-hd.co.jp/ja/ir/library/ar/2019/pdf/ar2019_all.pdf

- ベネッセホールディングス|企業分析君 – note, https://note.com/kigyobunsekikun/n/naacba97d654b

- VRIO分析とは何か? バーニー教授が考案、「企業内」の経営資源の強みと弱みを知る, https://www.sbbit.jp/article/cont1/30339

- 日本における教員の労働環境とメンタルヘルス, https://koka.repo.nii.ac.jp/record/2000171/files/dt61_21_naruiwa.pdf

- 第Ⅱ部 学校教育における生成AIの利活用推進に向けた調査研究 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/2025414-mxt_shuukyo01_000033776_03.pdf

- 学校教育における生成AI活用の現状と今後の課題, https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/record/2002369/files/BKK0004599.pdf

- リスキリングの導入事例20社!企業が人材育成のために実施していることを紹介, https://techro.co.jp/reskilling-companies-case-study/

- 人事が知っておくべきHR Techサービスとは?メリットや事例を徹底解説 – BlueNote, https://bluenotelab.com/media/column/no262.html

- 2025年最新|LMSシステム 市場規模と成長予測を徹底分析 – 株式会社ユイコモンズ, https://www.uicommons.co.jp/topics/a347

- 企業向けEラーニング市場 規模と成長予測 2025〜2034年:新興国経済が牽引 | marmel2417のブログ, https://ameblo.jp/marmel2417/entry-12938769685.html

- 企業内教育はEdTechでどう変わる?人事が求めるIoT・AIの活用法, https://www.hrpro.co.jp/miraii/post-464/

- 2024年 アーカイブ | ニュースリリース | 株式会社ベネッセホールディングス, https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/2024/

- まんがでよくわかる 学研グループの価値創造ものがたり 学研ココファン編~『学研グループ 統合報告書2024』 より – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=A9frbmvzQbg

- 2025年3月期通期決算 決算説明会プレゼンテーション資料 – Recruit Holdings, https://recruit-holdings.com/files/ir/library/upload/Recruit_202503Q4_presentation_jp.pdf

- 決算関連資料 | IR情報 | リクルートホールディングス – Recruit Holdings, https://recruit-holdings.com/ja/ir/financials/

- 株式会社リクルートホールディングス 2024年3月 … – Recruit Holdings, https://recruit-holdings.com/files/ir/library/upload/Recruit_202403Q4_presentation-transcript_jp.pdf

- (株)リクルートホールディングス【6098】:決算情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/6098.T/financials

- ニュースリリース(2024年) – 河合塾グループ, https://www.kawaijuku.jp/jp/news/2024.html

- 駿台グループ ニュースリリース, https://www2.sundai.ac.jp/press/

- 2024年度 期末 決算説明資料 – 長瀬産業, https://www.nagase.co.jp/ir/library/pdf/results_brief/20250508-1.pdf

- 経営方針・計画 | 企業情報 | 長瀬産業株式会社, https://www.nagase.co.jp/company/management-policy/

- 事業戦略|グロービス経営大学院 創造と変革のMBA, https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-12244.html

- グロービスMBA事業戦略 | 書籍 – ダイヤモンド社, https://www.diamond.co.jp/book/9784478023389.html

- Classi株式会社:脆弱性を可視化し脅威検出も可能。対応策の提案機能を有効活用し、統合管理でセキュリティをさらに強化 | Google Cloud 公式ブログ, https://cloud.google.com/blog/ja/topics/customers/classi-strengthen-security

- コンタクトセンターがプロダクトの品質チェックまで? 商品知識とヒアリング力が実現する真のカスタマーサクセス, https://www.solution.bell24.co.jp/ja/case/classi/

- Udemy・Coursera・LinkedIn Learning 徹底比較|社会人に最適な選び方 – 10 mates, https://10commandmates.com/2129/

- 大学と企業などとの連携による 社会人教育推進の事例紹介, https://www.mext.go.jp/content/20250228-mxt_syogai03-000040006_2.pdf

- リスキリングとは?必要な理由と導入ステップ、アンラーニングなどとの違いを徹底解説, https://job-us.jp/blog/reskilling/

- リスキリング支援サービス『Reskilling Camp』 企業におけるリスキリング施策の実態調査(2025年6月版) – パーソルイノベーション, https://www.persol-innovation.co.jp/news/2025-0702-1

- DX推進実態調査レポート2025 | 日本企業800社のAI活用分析, https://sponto.co.jp/insights/dx-jittai-chousa-2025

- 71.5%の会社員が“リスキリング”に意欲も、障壁を感じる人が約9割に。有効な支援は「研修」や「学習サービス」の提供か – HRプロ, https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=3462

- 学歴よりもスキル… 「学位不問」の求人が急増している —— LinkedIn最新調査, https://www.businessinsider.jp/article/274077/