信頼の再構築:デジタルエコシステムとAIが拓くジャーナリズムの未来戦略

インフォグラフィック

スライド資料

再生への二本柱

解説動画

第1章:エグゼクティブサマリー

本レポートの目的と調査範囲

本レポートは、日本の新聞業界が直面する、発行部数の構造的な減少、広告収益モデルの崩壊、デジタルメディアとの熾烈な競争、そして生成AIという新たな技術的破壊という複合的危機に対し、データに基づく網羅的な分析を通じて、持続可能な事業戦略を策定するための基盤を提供することを目的とする。本調査の対象範囲は、全国紙、ブロック紙、地方紙、スポーツ紙、およびそれらが展開するデジタルメディアや関連事業を含む、日本の新聞業界全体とする。単なる現状分析に留まらず、分析結果が事業戦略に対していかなる意味を持つのか(So What?)を常に問い、経営層の意思決定に資する具体的かつ実行可能な提言を導出する。

最も重要な結論

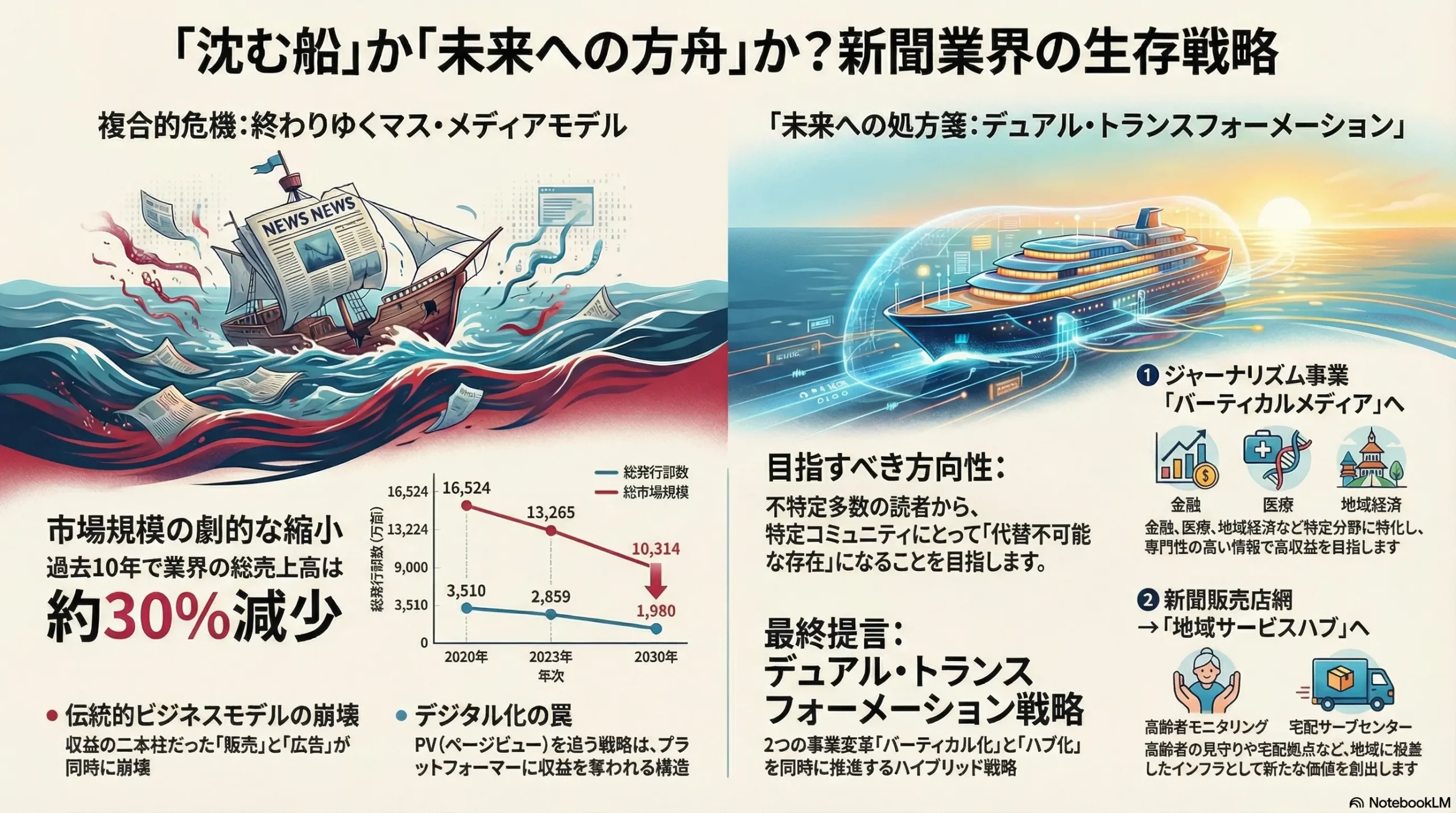

日本の新聞業界は、単なる「紙からデジタルへ」の移行期にあるのではない。ビジネスモデルの根本的な再発明を迫られる歴史的な「変曲点」に立たされている。かつて業界を支えた、画一的な情報を大量生産し、広範なネットワークを通じて大量に配布するマス・メディアモデルは、顧客ニーズの多様化とデジタル技術の進化により、完全に崩壊した。

今後の生き残りをかけた戦いの本質は、不特定多数の読者(オーディエンス)を追い求める規模の競争から、特定の顧客(コミュニティ)との深い関係性(エンゲージメント)を構築し、そこから多様な価値を引き出す質の競争へと転換することにある。この変革を成功させるための鍵は、以下の3点に集約される。

- 特定コミュニティへの深いエンゲージメント: 汎用的なニュースではなく、特定の専門分野や地域コミュニティにとって不可欠な、代替不可能な価値を提供する。

- データとAIの徹底活用による業務効率化: 報道の全プロセスにテクノロジーを導入し、生産性を飛躍的に向上させ、人的資源をより付加価値の高い領域へ再配分する。

- 「信頼性」という無形資産の再収益化: 偽情報が氾濫するデジタル社会において、ジャーナリズムが持つ最大の資産である「信頼」を中核に据え、新たな収益モデルを構築する。

主要な推奨事項

上記の結論に基づき、今後3~5年で実行すべき事業戦略上の主要な推奨事項を以下に提示する。

- 事業ポートフォリオの抜本的再構築:

不採算となっている紙媒体関連事業への経営資源配分を段階的に縮小する。その一方で、成長が見込まれる3つの領域、すなわち①特定の専門分野に特化した「バーティカルメディア事業」、②地域課題の解決を支援する「ハイパーローカル・ソリューション事業」、③保有する膨大な記事アーカイブとデータを活用した「B2Bデータインテリジェンス事業」へ経営資源を重点的に再配分する。 - エンゲージメント中心のサブスクリプションモデルへの深化:

単なる記事の閲覧権限を販売するモデルから脱却する。読者が記者や専門家と直接交流できるオンラインコミュニティへのアクセス権、会員限定のウェビナーやイベントへの参加権、データジャーナリズムの背景解説コンテンツなどを含む、多層的な「メンバーシップモデル」へと進化させ、顧客生涯価値(LTV)の最大化を図る。 - 全社的なAIトランスフォーメーションの断行:

取材(音声テキスト化、情報収集)、執筆(下書き生成、要約)、編集(校正、見出し最適化)、配信(パーソナライズ)の全バリューチェーンに生成AIを体系的に導入し、業務プロセスを再設計することで、生産性を飛躍的に向上させる。これにより創出された記者の時間を、AIでは代替不可能な独自の調査報道や深い分析・解説記事の制作に再投資し、ジャーナリズムの付加価値を最大化する。 - 新聞販売店網の「地域サービスハブ」への転換:

崩壊の危機にある戸別宅配網を、単なる新聞の物流網としてではなく、地域社会のインフラとして再定義する。高齢者向けの「見守りサービス」、EC商品の「ラストマイル配送拠点」、自治体や地元企業向けの「マーケティング支援拠点」など、新たな機能を付加し、地域に根差した多角的なサービスハブへと転換することで、新たな収益源を確立する。

第2章:市場概観(Market Overview)

市場規模の劇的な縮小と未来予測

日本の新聞業界は、過去20年以上にわたり、構造的かつ加速的な市場縮小に直面している。このトレンドは今後も継続し、業界のビジネスモデルの根幹を揺るがし続けると予測される。

発行部数の急減: 日本新聞協会のデータによると、日本の新聞総発行部数は2000年代初頭をピークに減少し続けており、直近ではそのペースが加速している 1。2023年10月時点の総発行部数は約2,859万部であり、前年比で7.3%(約225万部)もの大幅な減少を記録した 3。世帯数が増加しているにもかかわらず、1世帯あたりの部数は0.45部まで低下しており、消費者の「新聞離れ」が深刻化していることを示している 4。特に2018年以降は毎年200万部を超える減少が続いており、下げ止まる兆しは見られない 4。この部数減少のうち、約6割を全国紙が占めており、市場の主要プレイヤーが最も大きな打撃を受けていることがわかる 4。

販売・広告収入の二重の落ち込み: 部数減少は、新聞社の二大収益源である販売収入と広告収入の両方を直撃している。業界全体の総売上高は、2014年の約1.9兆円から2023年には約1.3兆円へと、わずか10年間で約30%も減少した 5。年平均成長率(CAGR)に換算すると-3.6%という厳しい数値である 5。

広告収入の落ち込みは特に深刻である。電通の調査によれば、2023年の新聞広告費は3,417億円と、前年比で97.3%に留まった 6。これは、日本の総広告費が過去最高の7.3兆円を記録し、インターネット広告費が3.3兆円(構成比45.5%)に達する中での出来事であり、広告予算が構造的にデジタルへとシフトしている現実を浮き彫りにしている 7。

未来予測: 現状の年率-3.6%の売上減少ペースが続くと仮定した場合、新聞業界全体の市場規模は2030年頃には1兆円の大台を割り込み、2033年には9,000億円台にまで縮小すると予測される 5。これは、現状維持が不可能であることを示す極めて重大なシグナルである。

| 年次 | 総発行部数(万部) | 販売収入(億円) | 広告収入(億円) | 総市場規模(億円) | 前年比成長率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 3,510 | 8,850 | 4,650 | 16,524 | -5.7% |

| 2021 | 3,300 | 8,000 | 4,200 | 14,827 | -10.3% |

| 2022 | 3,084 | 7,800 | 4,000 | 14,695 | -0.9% |

| 2023 | 2,859 | 7,200 | 3,417 | 13,265 | -9.7% |

| 2025 (予測) | 2,460 | 6,400 | 3,100 | 12,325 | -3.6% |

| 2030 (予測) | 1,980 | 5,200 | 2,500 | 10,314 | -3.6% |

(注: 2020-2023年の数値は日本新聞協会、電通等の公表データを基に推計。2025年以降の予測は過去のCAGR [-3.6%] を基にしたシミュレーションであり、減少が加速するリスクも存在する 5)

市場セグメンテーション分析

媒体別: 収益構造は依然として紙媒体に大きく依存しているが、その紙媒体の販売・広告収入が急減している。一方、デジタル媒体は唯一の成長可能性を秘めた領域である。しかし、現状ではその収益規模は紙の減少分を補うには程遠い。深刻なのは、新聞社のデジタル広告費が、プラットフォーマーとの競争や広告単価の低下により、前年比93.8%とマイナス成長に陥るケースすら見られることである 6。これは、単にコンテンツをデジタル化するだけでは収益化が困難であることを示唆している。

新聞種別: 全国紙は規模の経済が働きにくくなり、部数減少の最大の要因となっている 4。ブロック紙・地方紙は、地域社会との密接な関係性を強みとするが、地域の人口減少と高齢化、そして戸別宅配網の維持コストという二重の課題に直面している。唯一の例外は日本経済新聞社であり、経済・金融という専門分野に特化し、法人契約を開拓することで、デジタルサブスクリプションモデルの成功例となっている 11。

ビジネスモデル別: 伝統的な「販売収入+広告収入」という二本柱のモデルは崩壊した。多くの新聞社は、イベント事業や不動産賃貸事業などの「その他事業収入」によって本業の赤字を補填しているのが実情である。これは一時的な延命策にはなっても、ジャーナリズムを中核とする事業の持続可能なモデルとは言えない。

市場成長ドライバーと阻害要因

- 主要成長ドライバー

- 有料デジタル会員の増加: 日本経済新聞社のように、明確な価値提案ができる専門紙や、強いブランドを持つ一部の全国紙では、有料デジタル会員が安定した収益源として成長している 11。

- 信頼性の再評価: フェイクニュースや偽情報が社会問題化する中で、信頼できる情報源としてのジャーナリズムの価値が再評価される可能性がある。新聞通信調査会の調査でも、新聞はNHKと並び、依然として高い信頼度を維持している 13。

- 主要阻害要因

- 若年層の新聞離れ: 若年層のニュース消費は、SNSやニュースアプリ、動画プラットフォームが中心であり、従来の新聞フォーマットとの接触機会が激減している。

- 広告費のデジタルシフト: 広告主は、費用対効果が可視化しやすく、精緻なターゲティングが可能なデジタル広告への投資を加速させている 7。

- ニュースアグリゲーターへの依存: Yahoo!ニュースのようなプラットフォーマーへの記事提供は、トラフィック獲得の機会となる一方、自社サイトへの流入を阻害し、ブランド価値を毀損し、収益機会を逸する大きな要因となっている。

- コスト構造: 新聞用紙やインクなどの原材料費、そして全国の戸別宅配網を維持するための物流・人件費の高騰が、利益を深刻に圧迫している 3。

業界の主要KPIベンチマーク分析

紙媒体とデジタル媒体では、事業を評価するKPIが根本的に異なる。以下の表は、両者のKPIを比較し、ビジネスモデルの構造的な違いと課題を浮き彫りにするものである。

| 主要KPI | 紙媒体 (2018年頃) | 紙媒体 (2023年) | デジタル媒体 (2018年頃) | デジタル媒体 (2023年) | 戦略的示唆 |

|---|---|---|---|---|---|

| 購読者/会員数 | 約4,200万部 | 約2,860万部 | 数十万~(主要社) | 日経: 101万人, 朝日: 30万人 | 紙は急減。デジタルは一部を除き伸び悩み、勝者と敗者の二極化が鮮明 11。 |

| ARPU (月間) | 約4,000円 | 約4,400円 | 500~2,000円 | 900~4,200円 | 紙は値上げで維持するも限界。デジタルは高付加価値化が鍵だが、無料情報との競争が激しい。 |

| 広告収入 | 約5,500億円 | 約3,417億円 | 限定的 | 成長鈍化・減少傾向 | 紙は構造的不況。デジタルはPV単価が低く、プラットフォーマーに収益を奪われる構造 10。 |

| エンゲージメント | 閲読時間(約20分/日) | 閲読時間(横ばい~微増) | PV/UU, 滞在時間 | 滞在時間, 読了率, コメント数 | デジタルでは、PV至上主義からエンゲージメント(関係性の深さ)重視への転換が不可欠。 |

| 収益構造 | 販売:広告 ≒ 6:4 | 販売:広告 ≒ 7:3 | 広告収入、一部有料課金 | 有料課金、広告収入 | 安定した収益基盤である有料課金モデルへの転換が急務。広告依存モデルは危険。 |

この比較から明らかになるのは、デジタル領域における「利益なき繁忙(Profitless Prosperity)」という深刻な罠である。一部の新聞社はウェブサイトのPV(ページビュー)やUU(ユニークユーザー)数の増加をアピールするが、そのトラフィックの多くはYahoo!ニュースのような外部プラットフォーム経由であり、自社の収益には僅かしか貢献していない。公正取引委員会の調査では、プラットフォーマーが媒体社に支払う記事利用料は1,000PVあたり平均124円に過ぎず、媒体社が自社サイトで得る広告収入(同352円)の3分の1程度である 19。これは、単にトラフィックを追い求める戦略が、結果的にプラットフォーマーの利益を増やすだけで、自社の収益基盤を弱体化させる危険な構造であることを示している。真の目標は、利益に繋がらないPVの最大化ではなく、直接的な関係を持つ有料会員からのARPU(ユーザー一人当たり売上)の最大化でなければならない。

さらに、発行部数の減少ペースが近年加速している点は、単なる線形の減少トレンドではなく、業界インフラの崩壊が近づいている非線形的なリスクを示唆している 4。部数減少が新聞販売店の経営を圧迫し、倒産・廃業が過去最多を記録している 3。販売店の減少は、残された地域への配達をさらに困難かつ高コストにし、それが更なる購読者離れを招くという負のスパイラルに陥っている。これは、ある臨界点を超えると、物理的な配達網が連鎖的に崩壊し、紙媒体事業が緩やかな衰退ではなく、突発的な終焉を迎える可能性を示唆しており、事業継続計画(BCP)の観点からも極めて重大な脅威である。

第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

新聞業界は、その事業モデルの根幹から、マクロ環境の変動に極めて脆弱な構造を持つ。PESTLEフレームワークを用いて外部環境を分析することで、業界が直面する機会と脅威を体系的に把握する。

政治(Politics)

- 新聞特殊指定(再販価格維持制度): この制度は、新聞の全国一律価格と戸別宅配網を長年にわたり保護してきた。独占禁止法の例外として認められているが、デジタル化が進む中でその正当性について議論が続いている 20。公正取引委員会は2001年に「当面存置」との見解を示して以降、大きな動きはないが 21、この制度が見直された場合、価格競争が激化し、特に経営体力の乏しい地方紙や新聞販売店に壊滅的な打撃を与える可能性がある。

- フェイクニュース・偽情報対策: 生成AIの台頭により偽情報の拡散が国家的な安全保障上の課題となる中、政府は対策を強化している。総務省は「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」を推進しており 23、ファクトチェック団体の活動支援やメディアリテラシー教育の重要性が高まっている 24。この動向は、信頼性を最大の資産とする新聞社にとって、自らの社会的価値を再定義し、アピールする絶好の機会となる。信頼性の高い情報を提供することが、有料購読への強力な動機付けとなりうる。

- プラットフォーマーへの規制強化: 「デジタルプラットフォーム取引透明化法」が施行され、巨大IT企業とコンテンツ提供者との取引の透明性・公正性を確保する動きが本格化している 25。特に、公正取引委員会がYahoo!ニュースなどのニュース利用料が不当に低い可能性を指摘したことは、新聞社がプラットフォーマーとの交渉において有利な立場を築くための重要な布石となる 28。

経済(Economy)

- 景気変動と広告出稿: 企業の広告予算は景気動向に大きく左右される。景気後退局面では、広告費は真っ先に削減対象となり、特に費用対効果の測定が難しいとされる新聞広告は厳しい状況に置かれる 6。広告費は、より精緻な効果測定が可能なデジタル広告へと不可逆的にシフトしている 7。

- コスト構造の悪化: 円安や地政学的リスクの高まりは、新聞用紙やインクといった輸入に依存する原材料価格の高騰を招いている 17。これに加えて、最低賃金の上昇や燃料費の高騰が、印刷・配送コストを継続的に押し上げ、新聞社の利益率を深刻に圧迫している 3。このコストプッシュ・インフレは、事業の損益分岐点を引き上げ、部数減少の影響をさらに増幅させる。

社会(Society)

- ニュース消費行動の地殻変動:

- 情報源の多様化: 若年層を中心に、ニュースの主要な接触点がテレビや新聞から、SNS(YouTube, X, Instagram)、ニュースアグリゲーションアプリ、ポータルサイトへと完全に移行した 29。総務省の調査でも、20代・30代では情報収集に最も利用するメディアは「インターネット」となっている 29。

- フォーマットの変化: 可処分時間の奪い合いが激化する中で、「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する傾向が強まっている。長文の記事を熟読するスタイルから、要点が一目でわかるショート動画やインフォグラフィック、音声で「ながら聴き」できるポッドキャストなど、短時間で効率的に情報を消費できるフォーマットへの需要が高まっている 31。

- Z世代の価値観: デジタルネイティブであるZ世代は、既存のメディアブランドへのロイヤリティが低く、情報の信頼性を判断する基準も異なる。彼らは、企業やブランドの透明性や社会的な姿勢(パーパス)を重視し、自身の価値観に合致する情報や発信者を支持する傾向がある 32。

- 人口動態の長期的影響: 日本の人口減少・高齢化は、新聞業界にとって二つの深刻な長期的脅威をもたらす。第一に、主要な読者層である高齢者人口が将来的に減少に転じることで、購読者基盤がさらに縮小する。第二に、地方における労働力不足が、戸別宅配網を支える新聞販売店の人材確保を極めて困難にし、物理的な配達インフラの維持を不可能にする 3。

- 社会の分断とジャーナリズムへの期待: 政治的な両極化や社会の分断が進む中で、特定の立場に偏らない客観的な報道や、多様な意見が交差する健全な言論空間を提供するジャーナリズムの役割が再評価される可能性がある。これは、信頼を基盤とした新たなビジネス機会、例えば質の高い議論を促進する有料コミュニティの運営などに繋がりうる。

技術(Technology)

- ① 生成AIの破壊的影響: AIは新聞業界のバリューチェーン全体を再定義する、過去最大級の技術的破壊要因である。

- 生産性の飛躍的向上: 取材音声の自動テキスト化、膨大な資料からの要点抽出、記事の要約や多言語翻訳、校正支援などを通じて、報道コンテンツの制作プロセスを劇的に効率化する 34。朝日新聞社は自動要約API「TSUNA」で短文ニュース制作の労力を1/90に削減し 34、毎日新聞社は見出し生成AIで1記事あたりの工数を40~70%削減したと報告している 37。

- 報道の質の深化: AIを活用したデータ分析により、これまで埋もれていた事実や傾向を発掘する「データジャーナリズム」が高度化する。例えば、朝日新聞社は100万件の人身事故データをAIで分析し、危険な交差点を可視化する報道を実現した 38。

- 新たな脅威と機会: 高度な偽画像や偽動画(ディープフェイク)を含む偽情報が容易に生成可能となり、情報の信頼性そのものが脅かされる。一方で、これを検知・検証する技術や、発信者情報を付与する技術(例:Originator Profile)が、信頼できるジャーナリズムの証として新たな価値を持つ可能性がある 28。

- ② 配信技術とデータ分析:

- マルチメディア展開: CMS(コンテンツ管理システム)の進化により、テキスト記事だけでなく、動画、音声(ポッドキャスト)、インタラクティブコンテンツなどを統合的に管理し、多様なチャネルへ配信することが容易になっている。

- パーソナライゼーション: 読者の閲覧履歴、滞在時間、検索キーワードといった行動データを収集・分析することで、個々の読者の興味関心に合わせたニュースの推薦や、有料購読への転換率が高いコンテンツの特定、解約の予兆検知などが可能になる。The New York Timesは、読者データの高度な分析をサブスクリプション戦略の中核に据え、エンゲージメントとリテンションの向上に成功している 39。

法規制(Legal)

- 著作権: AIモデルの学習データとして記事を無断で使用することや、AIが生成した要約記事の公開は、著作権法上の課題を提起する。プラットフォーマーによるニュースコンテンツの利用に関しても、正当な対価の支払いを求める法整備が欧州などで進んでおり、日本でも同様の議論が活発化する可能性がある 41。

- 個人情報保護法: 読者データの活用は、パーソナライズされた体験を提供する上で不可欠だが、改正個人情報保護法を遵守し、利用目的の明確化や本人の同意取得など、厳格なプライバシー保護措置を講じることが絶対条件となる。

- 記者クラブ制度: 日本独自の制度であり、公的機関へのアクセスを容易にするメリットがある一方、フリーランスや海外メディアを排除する閉鎖性が批判の対象となっている 42。この制度の是非を巡る議論は、報道のあり方そのものに影響を与える可能性がある。

環境(Environment)

- サステナビリティへの要請: 新聞用紙の製造における森林資源の利用や、印刷・配送プロセスにおけるエネルギー消費・CO2排出など、サプライチェーン全体での環境負荷に対する社会的関心が高まっている。ESG経営の観点から、リサイクル率の向上や環境配慮型インクの使用、配送ルートの最適化などが求められる。デジタル化の推進は、事業の持続可能性だけでなく、環境負荷削減の観点からも重要な戦略的意義を持つ。

このPESTLE分析から浮かび上がるのは、個別の要因が独立して存在するのではなく、相互に連関し、新聞業界の変革を迫る一つの大きな潮流を形成しているという事実である。例えば、政治的なプラットフォーム規制の強化(P)は、経済的にプラットフォーム依存モデルからの脱却を促し(E)、社会的な顧客接点のデジタル化(S)とAIによるパーソナライゼーション技術の進化(T)と相まって、「特定の顧客と直接、深い関係を築く」という戦略的方向性を強力に後押ししている。マス市場向けの汎用的な新聞というビジネスモデルは、これら外部環境の複合的な圧力によって、もはや成り立たなくなっている。戦略の焦点は、「いかに多くの読者に届けるか」から、「誰にとって、なくてはならない存在になるか」へと、根本的にシフトしなければならない。

また、AIの導入は、単なるコンテンツ制作ツールとして捉えるべきではない。その本質的な価値は、経済的に逼迫する新聞社のコスト構造を劇的に改善する「利益率回復ツール」としての側面にある。原材料費と人件費の高騰という経済的圧力に対し、AIによる業務自動化は直接的な対抗策となる 34。これにより捻出された経営資源と人的資本を、調査報道のような人間にしかできない高付加価値なジャーナリズムに再投資することこそが、AI時代の持続可能な戦略の核心である。

第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

新聞業界は、デジタル化の進展により、その収益構造と競争環境が根本から覆された。マイケル・ポーターの五つの力(Five Forces)モデルを用いて業界の収益性を分析すると、極めて厳しい競争環境が浮き彫りになる。

供給者の交渉力(Bargaining Power of Suppliers)

中程度: 新聞業界の主要な供給者は、製紙会社、インクメーカー、印刷会社、そしてニュースコンテンツを提供する通信社(共同通信、時事通信など)である。

- 製紙・インク業界: 大手製紙会社は集約が進んでおり、一定の価格交渉力を持つ。特に、近年のエネルギー価格や原材料費の高騰を背景に、価格転嫁の動きが強まっている 17。しかし、彼らの主要顧客である新聞業界自体が急激に縮小しているため、過度な値上げは自らの首を絞めることになり、その交渉力には限界がある。

- 通信社: 共同通信や時事通信は、全国・海外のニュースを配信する上で不可欠な存在であり、特に地方紙にとっては重要なコンテンツ供給源である。加盟社契約という形態は、スイッチングコストを高め、通信社の交渉力を強固なものにしている。

- ジャーナリスト・専門家: フリーランスのジャーナリストや専門家は、個々人としての交渉力は弱いが、特定の分野で高い専門性や影響力を持つ人材は、代替が難しく、強い交渉力を持つ場合がある。

買い手の交渉力(Bargaining Power of Buyers)

極めて強い: 買い手である「読者」と「広告主」は、いずれも圧倒的に強い交渉力を持っている。

- 読者: デジタル環境において、ニュースは無料で手に入るのが当たり前という認識が定着している。Yahoo!ニュースのようなポータルサイト、各種ニュースアプリ、SNSなど、代替となる無料の情報源は無数に存在する。読者が別の情報源に乗り換える際のスイッチングコストはほぼゼロである。このため、有料購読に踏み切らせるには、無料コンテンツにはない圧倒的な付加価値(専門性、深い分析、独自性、優れたUXなど)を提供する必要がある。

- 広告主: デジタル広告の世界では、クリック数、コンバージョン率、顧客獲得単価(CPA)といった指標を通じて、広告効果が精緻に測定されるのが標準となっている 44。これに対し、新聞広告は効果測定が難しく、広告主は厳しい費用対効果を要求する。広告主は、より効果が測定しやすく、ターゲットを絞りやすいインターネット広告に予算をシフトさせており、新聞社に対する価格圧力は極めて強い 45。

新規参入の脅威(Threat of New Entrants)

高い: 従来の新聞事業(印刷・配送網)への参入障壁は非常に高いが、デジタルニュースメディア領域への参入障壁は著しく低い。

- デジタルネイティブメディア: NewsPicksやThe HEADLINEのように、特定のターゲット層(例:ビジネスパーソン)に特化し、独自のコミュニティやUI/UXを武器に急成長するプレイヤーが登場している 46。彼らは、紙媒体のレガシーコストを一切持たないため、身軽で迅速な事業展開が可能である。

- 巨大IT企業(プラットフォーマー): Google、Apple、LINEなどは、自社のプラットフォーム上でニュースサービスを展開し、膨大なユーザーベースを背景にニュース流通の支配力を強めている。彼らが本格的に自社でのコンテンツ制作に乗り出した場合、新聞社にとって最大の脅威となりうる。

- 個人ジャーナリスト: noteやYouTube、Substackといったプラットフォームの普及により、個人が直接読者から収益を得るモデルが確立されつつある。影響力のある個人ジャーナリストは、組織に縛られずに独自の視点で情報を発信し、熱心なファンコミュニティを形成している。

代替品の脅威(Threat of Substitutes)

極めて高い: 新聞の代替品は、他のニュースメディアに留まらない。市民の可処分時間(アテンション)を奪い、情報を提供するあらゆるメディアやサービスが代替品である。

- 情報提供メディア: Yahoo!ニュースのようなポータルサイト、SNS(X, Facebook, Instagram, TikTok)、テレビ、雑誌、書籍、ラジオ、ポッドキャストなどが、ニュースや情報を得るための直接的な代替品となる。

- アテンション・エコノミー: さらに広義には、Netflixのような動画配信サービス、YouTube、ゲーム、音楽ストリーミングなど、市民の自由な時間を消費する全てのエンターテインメントが競争相手である。この「アテンション・ウォー(可処分時間獲得競争)」の中で、新聞が提供できる独自の価値が厳しく問われている。新聞が提供すべきは、単なる情報の速報ではなく、他のメディアでは得られない「深い洞察」「信頼できる文脈」「思考の材料」である。

業界内の競争(Rivalry Among Existing Competitors)

高い: 業界全体が縮小する中で、残されたパイを巡る競争は激化している。

- 全国紙間の競争: スクープ合戦や論調の違いによる伝統的な競争は依然として存在する。デジタル領域では、限られた有料会員を獲得するための競争が激化しており、価格競争やコンテンツの差別化が繰り広げられている。

- 地方市場での競争: 地方においては、ブロック紙と県紙、さらには地域に根差したコミュニティメディアとの間で、地域情報のハブとしての地位を巡るシェア争いが続いている。

- デジタル化への対応差: デジタルへの投資や戦略の違いが、企業間の競争力格差を拡大させている。日本経済新聞社のようにデジタルシフトに成功した企業と、依然として紙に依存し、デジタル戦略が迷走している企業との間で、収益力や将来性の二極化が鮮明になっている 12。

総じて、新聞業界は買い手と代替品の力が極めて強く、新規参入の脅威も高いという、収益性が著しく低い構造にある。この厳しい環境で生き残るためには、汎用的なニュース市場での消耗戦から撤退し、特定の供給者(専門家)や買い手(熱心なコミュニティ)との強固な関係を築き、代替不可能な価値を提供するニッチな領域で独自のポジションを確立することが不可欠である。

第5章:バリューチェーンとエコシステム分析

新聞業界の伝統的なビジネスモデルは、直線的なバリューチェーンと、安定したエコシステムに支えられてきた。しかし、デジタル化とAIの登場は、この構造を根底から覆し、価値創造の源泉を大きくシフトさせている。

バリューチェーン分析:AIによる破壊と価値源泉のシフト

新聞業界の伝統的なバリューチェーンは、以下のプロセスで構成される。

情報収集・取材 → 記事執筆・編集 → 印刷・デジタルコンテンツ化 → 販売・配信 → 広告営業

生成AIは、このチェーンのあらゆる部分に破壊的な影響を及ぼし、生産性と価値創造のあり方を根本的に変革する。

- 情報収集・取材: AIは、公開されている膨大なデータ(政府統計、企業決算、議事録、SNS投稿など)を瞬時に分析し、記者が新たなニュースの種や傾向を発見するのを支援する 36。これにより、調査報道の初期段階が大幅に効率化される。また、インタビュー音声の自動テキスト化は、記者の作業負荷を劇的に軽減する 35。

- 記事執筆・編集: AIは、記者会見のリリースや決算短信といった定型的な情報から、記事の初稿を自動生成できる 48。朝日新聞社の「TSUNA」や毎日新聞社の見出し生成AIの事例が示すように、速報記事や要約記事の制作時間を大幅に短縮し、生産性を飛躍的に向上させる 34。また、文章校正支援AI「TyE」のように、誤字脱字や不適切な表現を検知し、編集・校閲プロセスの精度と速度を高める 34。

- 印刷・デジタルコンテンツ化: このプロセスは既にデジタル化が進んでいるが、AIはさらに個々の読者の興味関心に合わせて、見出しや記事の推奨順を最適化するなど、パーソナライゼーションの高度化に貢献する。

- 販売・配信: AIは、読者の行動データを分析し、有料購読に転換する可能性の高いユーザーを特定したり、解約の兆候を検知してリテンション施策を打ったりするなど、サブスクリプションマーケティングを高度化する。

- 広告営業: 読者データとAIを組み合わせることで、広告主に対してより精緻なターゲティング広告を提供することが可能になる。

価値の源泉のシフト:

この変革を通じて、新聞社が価値を生み出す源泉は、日々の紙面の広告枠を販売する「フロー」型のビジネスから、過去から蓄積してきた資産を活用する「ストック」型のビジネスへと移行している。

- フローからストックへ: かつての価値は、毎日発行される新聞の紙面という「フロー資産」にあった。しかし、これからは、数十年にわたって蓄積された膨大な過去記事データベース、長年の取材活動で築き上げたブランドの「信頼性」、そして特定の分野における深い専門知識といった「ストック資産」こそが、競争優位の源泉となる。

- ストック資産の収益化: これらのストック資産は、AIと組み合わせることで新たな価値を生む。例えば、過去記事データベースをAIに学習させ、特定のテーマに関する動向分析レポートを法人向けに提供するB2Bデータサービスや、信頼性を基盤としたファクトチェックサービスなどが考えられる。毎日新聞社は、AIを使って既存コンテンツを再構成し、外部に販売することで新たな収益化に成功している 37。

エコシステム分析:プラットフォーマーとの力関係の変化

新聞業界は、通信社、印刷会社、新聞販売店、広告代理店、そしてプラットフォーマーといった多様なプレイヤーが相互に依存し合う複雑なエコシステムを形成している。特に、プラットフォーマーとの力関係は、業界の収益性を左右する最大の課題となっている。

- エコシステムの構造:

- 新聞社: コンテンツの企画・制作という中核を担う。

- 通信社: 全国・海外ニュースの卸売業者として、新聞社に素材を供給する。

- 印刷会社: 新聞の製造を請け負う。

- 新聞販売店(宅配網): 最終製品を顧客に届けるラストマイルの物流を担う。しかし、人手不足と採算悪化により、このネットワークは崩壊の危機に瀕している 3。

- 広告代理店: 広告主と新聞社を仲介し、広告枠の販売を担う。

- プラットフォーマー (Yahoo!, Google, LINEなど): デジタル空間におけるニュース流通のゲートキーパーとして絶大な力を持つ。

- プラットフォーマーとの不均衡な関係:

新聞社は、Yahoo!ニュースなどのプラットフォーマーに記事を提供することで、より多くの読者にリーチし、トラフィックを獲得するという短期的な利益を得てきた。しかし、その代償はあまりにも大きい。- 機会か、脅威か: プラットフォームへのニュース提供は、長期的には自社のブランド価値を毀損し、読者との直接的な関係を断ち切り、収益機会を逸する深刻な脅威となっている。読者は「Yahoo!でニュースを読んだ」と認識し、個々の新聞社のブランドを意識しなくなる。

- 不当な収益分配: プラットフォーマーは、新聞社が多大なコストをかけて制作したコンテンツを利用して莫大な広告収入を得ながら、新聞社にはそのごく一部しか還元していない 50。公正取引委員会の調査によれば、1,000PVあたりの記事利用料は平均124円と、媒体社が自社サイトで得る収入の3分の1以下であり、この不均衡な力関係が新聞社のデジタル事業の収益性を著しく悪化させている 19。

- 力関係の変化の兆し: 近年、欧州やオーストラリアでは、プラットフォーマーにニュース利用料の支払いを義務付ける法制化が進んでいる 41。日本でも「デジタルプラットフォーム取引透明化法」が施行され、公正取引委員会がこの問題に切り込むなど、力関係を是正しようとする動きが出始めている 28。これは、新聞業界が団結して交渉力を高め、正当な対価を要求すべき重要な転換点である。

結論として、新聞社はAIをバリューチェーン改革の触媒として活用し、生産性を抜本的に見直す必要がある。同時に、エコシステムにおける自社の立ち位置を再評価し、プラットフォーマーへの従属から脱却し、読者と直接繋がることで価値を創出するビジネスモデルへの転換を急がなければならない。

第6章:顧客需要の特性分析

新聞業界の再生は、顧客、すなわち「読者」と「広告主」の需要がどのように変化したかを深く理解することから始まる。マス市場が消滅した今、顧客を単一の塊として捉えることはもはや不可能であり、精緻なセグメンテーションに基づいたアプローチが不可欠である。

読者セグメント分析:世代間で断絶するニュース消費

年齢層によって、ニュースへの接触メディア、購読動機、信頼する情報源は劇的に異なる。この世代間の断絶を理解することが、デジタル戦略の成否を分ける。

| 世代 | 主なニュースソース | 購読・閲覧動機 | 重視する価値 | 課金への態度 |

|---|---|---|---|---|

| Z世代 (~20代半ば) | SNS (YouTube, TikTok, Instagram), スマートニュース等のアプリ | 話題についていく、エンタメ、個人の価値観に合う情報 | オーセンティシティ(本物感)、共感、タイパ(時間効率) | 特定のクリエイターやコミュニティへの「応援・所属」としてなら支払う。ニュース自体への支払いは抵抗感が強い 32。 |

| ミレニアル世代 (20代後半~40代前半) | ポータルサイト (Yahoo!), ニュースアプリ, SNS, ポッドキャスト | 仕事やキャリアに役立つ情報、専門知識、生活情報 | 信頼性、専門性、効率性、サステナビリティ | 自分の仕事や学びに直接役立つ高品質な情報には対価を支払う意欲がある(例:NewsPicks, Nikkei) 52。 |

| X世代 (40代半ば~50代) | テレビ、ポータルサイト、紙の新聞(併用) | 社会人としての教養、世の中の動きの把握 | 信頼性、網羅性、長年の習慣 | 紙媒体への支払いは習慣化しているが、デジタルへの追加課金には慎重。 |

| シニア層 (60代以上) | 紙の新聞、テレビ(NHK) | 毎日の習慣、社会とのつながり、信頼できる情報の入手 | 信頼性、慣れ親しんだフォーマット、宅配の利便性 | 紙の新聞への支払いは当然と考えているが、デジタルへの移行障壁は高い。 |

若年層はニュースから離れているのか?

データが示すのは、若年層が「活字離れ」「ニュース離れ」しているのではなく、「既存の新聞フォーマット離れ」しているという事実である 32。彼らは、SNSや動画を通じて膨大な量の情報やニュースに日々接している。しかし、その形式はテキスト中心の長文記事ではなく、ビジュアルで直感的なショート動画や、信頼するインフルエンサーによる解説、友人とのチャットで共有されるリンクなど、極めてソーシャルでインタラクティブなものである。

彼らが新聞に求めるのは、単なる事実の羅列ではない。そのニュースが「なぜ重要なのか」という文脈の解説、信頼できるファクトチェック、そして多様な視点を提供する「キュレーション機能」である。このニーズに応えられなければ、若年層を読者として取り込むことは不可能である。

有料購読へのインサイト:

世界的な調査でも、ニュースへの課金率は伸び悩んでおり、日本では特に9%と低い水準にある 31。多くの非購読者は「無料で十分な情報が得られる」と考えており、課金への強い抵抗感がある 31。この壁を乗り越えるには、「この記事を読まなければ損をする」と思わせるほどの圧倒的な専門性や独自性を持つコンテンツか、あるいはコンテンツそのものへの対価ではなく、特定の記者や専門家、同じ関心を持つ仲間と繋がる「コミュニティへの参加費」として、サブスクリプションを再定義する必要がある。

広告主(スポンサー)のニーズ分析

広告主が新聞(紙・デジタル)に求める価値もまた、時代と共に変化している。

- 伝統的に評価される価値:

- 社会的信頼性とブランドセーフティ: 新聞は、他のメディアと比較して高い信頼性を維持している 13。不適切なコンテンツと隣接して広告が表示されるリスクが低い「ブランドセーフティ」な環境は、企業のブランドイメージを重視する広告主にとって依然として大きな魅力である。SNS上での炎上リスクを避けたい企業にとって、新聞は安心できる出稿先となる 45。

- 富裕層・シニア層へのリーチ: 紙の新聞は、購買力の高い高齢者層や経営者層に確実にリーチできる貴重なメディアである 57。

- 意見広告による影響力: 企業の社会的姿勢(パーパス)を表明したり、公的なメッセージを発信したりする場として、新聞の持つ権威性や公器としての性格が評価されている。

- デジタル時代における新たな要求:

- 精緻な効果測定: 広告主は、デジタル広告と同様の指標(クリック率、コンバージョン率、ROASなど)での効果測定を新聞広告(特にデジタル版)にも求めるようになっている 44。広告が実際にどれだけの購買やウェブサイト訪問に繋がったのかを可視化できなければ、広告予算を獲得することはますます困難になる。

- ターゲティング精度: 年齢、性別、地域といった基本的なデモグラフィック情報だけでなく、読者の興味関心や過去の閲覧履歴に基づいた、より精緻なターゲティング配信への要求が高まっている。新聞社が保有する購読者データを活用し、プライバシーに配慮した形でターゲティング精度を高めることが、デジタル広告商品としての価値を左右する。

- 統合マーケティングへの貢献: 広告主は、新聞広告を単発の施策としてではなく、ウェブサイト、SNS、イベントなどを連動させた統合的なマーケティングキャンペーンの一部として捉えている。新聞広告を起点として、ウェブサイトへの誘導やSNSでの拡散を促すような、クロスメディアでの連携提案が求められている 55。

顧客需要の分析は、新聞社が「誰に、何を、どのように売るのか」という事業の根幹を再定義する必要があることを示している。読者に対しては、画一的な商品をマスに提供するモデルから、多様なセグメントの特定のニーズに応える多層的なサービスを提供するモデルへ。広告主に対しては、単なる広告枠の販売から、信頼性を基盤としたデータドリブンなマーケティングソリューションを提供するパートナーへと、その役割を変化させなければならない。

第7章:業界の内部環境分析

外部環境の激変に対応するためには、新聞社が自社の内部にどのような強み(経営資源)を持ち、どのような課題を抱えているのかを客観的に評価することが不可欠である。VRIO分析、人材動向、労働生産性の観点から内部環境を分析する。

VRIO分析:持続的な競争優位の源泉は何か?

VRIOフレームワークは、企業の経営資源やケイパビリティが持続的な競争優位(Sustainable Competitive Advantage)の源泉となりうるかを評価する手法である。(V: Value/価値、R: Rarity/希少性、I: Inimitability/模倣困難性、O: Organization/組織)

| 経営資源・ケイパビリティ | 価値 (Value) | 希少性 (Rarity) | 模倣困難性 (Inimitability) | 組織 (Organization) | 競争優位の評価 | 戦略的示唆 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ブランドと信頼性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 持続的競争優位の可能性 | 偽情報が氾濫する時代に価値が最大化。しかし、組織がこの信頼をデジタルで収益化する仕組みを構築できていない。 |

| 全国規模の取材・販売網 | 〇 | ◎ | ◎ | × | 活用されていない競争優位 | 物理的ネットワークは希少で模倣困難だが、現状は高コスト構造の重荷。地域サービスハブへの転換など、組織的な活用方法の再設計が急務。 |

| 膨大な過去記事データベース | ◎ | 〇 | 〇 | × | 潜在的な競争優位 | AI時代の「学習データ」として極めて価値が高い。しかし、多くは活用されず眠っている。データ事業として収益化する組織能力が欠如。 |

| 調査報道能力 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 一時的な競争優位 | AIでは代替不可能なジャーナリズムの核心。しかし、多大なコストがかかり、収益に直結させにくい。効率化で捻出したリソースを集中投下すべき領域。 |

| 記者クラブ制度へのアクセス | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 一時的な競争優位 | 公的情報への効率的なアクセスを可能にするが、排他性への批判も根強い。制度に依存しない独自の取材源開拓が不可欠。 |

分析の要点:

新聞社が持つ最大の競争優位の源泉は、長年の歴史の中で築き上げてきた「ブランドと信頼性」である。これは希少かつ模倣が極めて困難であり、デジタル時代においてその価値はむしろ高まっている。しかし、多くの新聞社は、この最も価値ある資産をデジタル領域で効果的に収益化するための「組織(Organization)」能力を欠いている。伝統的な紙媒体の制作・販売に最適化された組織構造、人事評価、企業文化が、デジタル時代における価値創造の足枷となっている。

全国を網羅する取材・販売網も同様に、ポテンシャルを活かしきれていない。現状では、新聞を配達するためだけの高コストなインフラだが、これを地域密一着のサービス拠点と捉え直せば、他社が模倣困難な独自の競争優位となりうる。VRIO分析は、新聞社が「宝の持ち腐れ」状態にあり、競争優位の源泉を活かすための組織変革こそが最重要課題であることを示している。

人材動向:求められるスキルの変容と獲得競争

デジタル化の進展は、新聞社で求められる人材像を根本から変えた。

- 求められる人材像の変化:

- 従来型: 伝統的な記者、編集者、印刷技術者、販売・広告営業担当者。

- 現代型: 上記に加え、データサイエンティスト(読者データ分析)、デジタルマーケター(サブスクリプション獲得)、プロダクトマネージャー(デジタル商品の企画・開発)、UX/UIデザイナー(読者体験の設計)、動画クリエイター、エンジニア(システム開発・運用)といった、これまで業界にはほとんど存在しなかった専門人材が事業の成否を左右するようになっている 59。

- 人材獲得競争:

これらのデジタル専門人材は、IT業界、コンサルティング業界、金融業界など、あらゆる産業で需要が高く、熾烈な人材獲得競争が繰り広げられている。新聞業界は、給与水準やキャリアパス、企業文化の面で、これらの業界に対して競争力が低いのが現状である。特に、成果主義的な評価制度や、柔軟な働き方を許容する文化への変革が遅れており、優秀なデジタル人材を惹きつけ、定着させることが大きな課題となっている。日本経済新聞社のように、デジタル人材のキャリア採用を積極化し、専用の育成プログラムやジョブ型人事制度を導入するなどの先進的な取り組みが求められる 60。

労働生産性:レガシーコストとデジタル事業の収益性

- 記者の働き方改革: 記者の長時間労働は長年の課題であった。AIツールの導入による取材・執筆の効率化は、働き方改革を推進し、記者がより創造的で質の高い仕事に集中するための鍵となる 35。かつては新聞の1面スクープが記者のステータスだったが、デジタルでの成果(PV、有料会員獲得への貢献など)を評価する文化への転換が進みつつある 61。

- デジタル部門の収益性: 多くの新聞社において、デジタル部門は依然として収益性が低いか、赤字の状態にある。これは、前述の通り、プラットフォーマーに収益を奪われる広告モデルに依存していることや、有料会員数が損益分岐点に達していないことが主な原因である。紙媒体事業が生み出すキャッシュフローに依存する構造から脱却し、デジタル事業単体で黒字化を達成することが、持続的成長のための絶対条件である。

内部環境分析は、新聞社が価値ある経営資源を持ちながらも、それを活かすための組織能力と人材、そして収益性の高いビジネスモデルを構築できていないという深刻なジレンマを明らかにしている。外部環境の変化に対応するためには、内部からの抜本的な変革、すなわち事業構造、組織構造、そして企業文化のデジタルトランスフォーメーションが不可欠である。

第8章:主要トレンドと未来予測

業界が直面する危機は深刻だが、同時に新たなビジネスモデルを構築する機会も生まれている。ここでは、業界の未来を形作る可能性のある5つの主要なトレンドと、それに伴う事業機会を予測する。

サブスクリプションモデルの進化:コンテンツからコミュニティへ

単に記事の読み放題を提供するだけのサブスクリプションモデルは、コモディティ化し、価格競争に陥る。未来のモデルは、読者を単なる「消費者」から、ジャーナリズムを支える「メンバー」へと昇華させる「メンバーシップモデル」である。

- 付加価値の高い会員サービス: The New York Timesがニュースに加え、料理レシピ(NYT Cooking)やゲーム(Wordle)をバンドルして成功しているように、中核となるニュースコンテンツに加えて、ライフスタイルを豊かにする多様なサービスを提供することで顧客単価と定着率を高める 40。

- コミュニティへのアクセス: 購読者は、専門家や担当記者と直接対話できるオンラインイベントやQ&Aセッション、同じ関心を持つ他のメンバーと議論できるクローズドなコミュニティに参加する権利を得る。これにより、一方的な情報受信者から、知的な対話の当事者へと役割が変化し、エンゲージメントが飛躍的に高まる。The Guardianは、ペイウォールを設けず、ジャーナリズムを支えるという「使命への共感」を軸にしたメンバーシップモデルで100万人以上のサポーターを獲得している 63。

ハイパーローカリズムの追求:地域の情報・課題解決ハブへ

全国一律の情報では巨大プラットフォーマーに勝てない。地方紙が生き残る道は、徹底的に地域に密着し、代替不可能な「地域の情報・課題解決ハブ」となることにある。

- 地域情報プラットフォーム: ニュース配信に留まらず、地域のイベント情報、行政手続き、店舗の口コミ、求人情報などを集約した総合的な地域情報プラットフォームを運営する。

- 地域向けソリューション事業: 長年の取材活動で築いた地域企業や自治体との信頼関係を基盤に、彼らが抱える課題を解決するソリューション事業を展開する。具体的には、地域企業のDX支援(ウェブサイト制作、ECサイト構築支援)、デジタルマーケティング支援、人材採用支援などが考えられる。これは、新聞社の営業網と信頼性を新たな形で収益化する試みである 65。

バーティカルメディア戦略:専門特化による高収益モデル

マス市場が消滅した今、成長の機会は「広く浅く」ではなく「狭く深く」にある。特定の専門分野(金融、テクノロジー、医療、農業、法務など)に特化した「バーティカルメディア」は、高い専門性と深い洞察を提供することで、高単価な購読料を獲得するビジネスモデルである。

- 高付加価値情報: 専門家やビジネスパーソンにとって、その情報がなければ仕事にならないような、代替不可能な情報を提供することで、月額数千円から数万円といった高価格帯のサブスクリプションが可能になる。

- 成功事例: 日本経済新聞社のデジタル展開や、米国のAxios Proが特定の業界動向に関する高価格なニュースレターで成功している事例は、このモデルの有効性を示している 60。

新聞販売店網の再定義:物流網から地域サービス網へ

崩壊の危機にある新聞販売店(YC、ASAなど)の全国ネットワークは、見方を変えれば他社が容易に模倣できないユニークな物理的資産である。このラストマイル配送網を、新聞配達のためだけのインフラから、多様な地域サービスを提供する拠点へと再定義する。

- 新たなサービス展開:

- 見守りサービス: 毎日決まった時間に配達することで、一人暮らしの高齢者の安否を確認する「見守りサービス」は、超高齢社会の日本において大きな社会的ニーズがある 69。

- ラストマイル配送: EC市場の拡大に伴い、ラストマイル配送の需要は増大している。新聞販売店が、地域のEC商品や食品、日用品の配達拠点となることで、物流インフラとしての新たな価値を生み出す 72。

- 地域課題解決拠点: その他、地域の困りごと(電球交換、草むしりなど)を解決する「御用聞き」サービスや、自治体からの広報物の配布代行など、地域に密着した多様な事業展開が可能である 69。

AIとジャーナリズムの倫理:信頼の再定義

AIの導入は、効率化や品質向上だけでなく、ジャーナリズムの倫理そのものを問い直す。

- 客観性とバイアス: AIが生成する記事は、学習データに含まれるバイアスを増幅させる危険性がある。生成されたコンテンツの事実確認(ファクトチェック)と編集責任は、これまで以上に人間であるジャーナリストに重くのしかかる。

- 著作権と透明性: AIが他者の著作物を学習してコンテンツを生成する場合の著作権の扱いは、法的な整備が追いついていないグレーゾーンである。また、AIが生成した記事であることを読者に明示するなど、透明性の確保がメディアの信頼を維持する上で不可欠となる。日本の人工知能学会が定める倫理指針でも、公平性や説明責任が強調されている 74。

- フェイクニュースとの戦い: AIは偽情報を生成する強力なツールであると同時に、偽情報を検知する最も有効な武器にもなりうる。AIを活用したファクトチェック技術を開発・導入し、社会の「情報の健全性」を守ることは、ジャーナリズムが果たすべき新たな社会的使命となる。

これらのトレンドは、新聞業界がもはや「新聞を作る会社」ではなく、「信頼を基盤に、情報とサービスを通じて特定のコミュニティに貢献する会社」へと自己変革を遂げなければ生き残れないことを示唆している。未来は、過去の延長線上にはない。

第9章:主要プレイヤーの戦略分析

新聞業界の未来を占う上で、主要プレイヤーがどのような戦略を描き、実行しているかを比較分析することは不可欠である。ここでは、国内の主要新聞社と、ベンチマークとなる海外の革新的なメディア企業、そしてデジタルネイティブメディアの戦略を分析する。

国内主要プレイヤーの比較分析

国内市場では、デジタル化への対応速度と戦略の明確さによって、プレイヤー間の格差が顕著になっている。

| プレイヤー | ビジョン・事業戦略 | 強み(コアコンピタンス) | デジタル戦略の成否 | 多角化戦略 |

|---|---|---|---|---|

| 日本経済新聞社 | 「質の高い経済情報の提供」を軸に、グローバルなデジタル経済メディアを目指す。 | 経済・金融分野における圧倒的な専門性とブランド力。法人顧客基盤。 | ◎ 成功。国内初の100万人超の有料会員を獲得 11。専門メディア「NIKKEI Prime」などバーティカル展開も積極的 76。DX人材の採用・育成にも注力 60。 | Financial Timesの買収によるグローバル展開。イベント、データ事業など本業とのシナジーが高い分野に集中。 |

| 読売新聞グループ本社 | 「新聞 with デジタル」戦略を掲げ、紙媒体を主軸に置きつつ、デジタルを補完的に活用 77。 | 世界最大の発行部数がもたらす規模と影響力。全国を網羅する強固な販売店網。 | △ 途上。デジタル有料会員は紙の購読者への付帯サービスが中心。統合データ基盤「yomiuri ONE」を構築し、データ活用を目指すが、本格的な収益化はこれから 58。 | 読売巨人軍、よみうりランド、不動産など多岐にわたるが、メディア事業との直接的なシナジーは限定的。 |

| 朝日新聞社 | ジャーナリズムを中核に、総合的なメディア企業への転換を目指す。 | リベラル層からの強い支持。調査報道や文化事業におけるブランド力。 | × 苦戦。デジタル有料会員数は約30万人で頭打ち 18。早期にデジタル化に着手したが、マネタイズに苦戦。AI活用など技術開発は先進的だが 34、事業成果に結びついていない。 | 不動産事業が収益の柱。デジタル領域ではウェブ受託開発事業の統合などを行うが 78、本業の落ち込みをカバーできていない。 |

| 毎日新聞社 | 選択と集中を進め、経営資源をデジタルと首都圏に集中。 | 歴史と伝統。地方取材網の厚み。 | △ 途上。経営再建の過程でデジタルへの投資が本格化。AI活用による業務効率化で成果を上げ、コンテンツの外部販売など新たな収益化を模索 37。 | 事業の多角化よりも、本業の立て直しとスリム化を優先。 |

| NewsPicks (ユーザベース) | 「経済を、もっとおもしろく。」を掲げるソーシャル経済メディア。 | 独自のコミュニティ機能と専門家(プロピッカー)による解説。洗練されたUI/UX。 | ◎ 成功。広告収益に依存しない、有料課金(サブスクリプション)中心のビジネスモデルを確立 46。法人契約も好調。 | メディア事業を中核としつつ、企業向け情報サービス(SPEEDA)など、B2B事業との両輪で成長。 |

この比較から、デジタルシフトの成否を分ける要因が明らかになる。成功している日本経済新聞社とNewsPicksに共通するのは、①明確なターゲット顧客(ビジネスパーソン)、②代替不可能な専門性の高いコンテンツ、そして③広告収入への過度な依存からの脱却である。一方で、伝統的な全国紙は、不特定多数を相手にするマス・メディアモデルから抜け出せず、デジタル領域でも「総花的」なコンテンツ提供に留まっているため、課金への強い動機付けを生み出せていない。

海外ベンチマーク企業の戦略分析

世界のメディア業界では、さらに多様なビジネスモデルの実験が進んでいる。

- The New York Times (米国): 「プレミアム・バンドル戦略」の成功例。中核となるニュースコンテンツに加え、料理アプリ(NYT Cooking)、ゲーム(NYT Games)、商品レビューサイト(Wirecutter)、スポーツ専門メディア(The Athletic)などを次々と買収・開発。これらをセットにしたバンドルプランを提供することで、顧客一人当たりの生涯価値(LTV)を最大化している 39。2023年末時点でデジタル購読者数は970万人に達し、デジタル購読料収入は年間10億ドルを突破した 62。彼らの成功は、ジャーナリズム企業から「生活に不可欠なサブスクリプション・サービス企業」への変貌を象徴している。

- The Guardian (英国): 「メンバーシップ・コントリビューション(貢献)モデル」のパイオニア。ペイウォール(課金制の壁)を設けず、すべての記事を無料で公開する一方、「独立したジャーナリズムを支える」という使命への共感を読者に訴えかけ、任意での寄付や貢献を募るモデルを採用 63。この戦略により、世界で100万人以上の有料サポーターを獲得し、財政的な安定を確保した 63。これは、読者との間に取引関係ではなく、共通の価値観に基づく「社会的な契約」を築くアプローチである 81。

- Axios (米国): 「ニュースレター・ファースト戦略」と「バーティカルメディア戦略」を組み合わせた新興勢力。「Smart Brevity(賢い簡潔さ)」をモットーに、多忙なプロフェッショナル向けに要点を絞ったニュースレターを配信。広告モデルで無料のニュースレターを多数展開する一方、特定の業界(金融、ヘルスケアなど)に特化した高価格(年間599ドル~)の有料ニュースレター「Axios Pro」を立ち上げ、B2B市場で高い収益性を実現している 67。2022年には約5億ドルで売却されるなど、高い企業価値を創出している。

これらの海外事例は、日本の新聞社が進むべき道の多様性を示唆している。すなわち、単一の正解はなく、自社の強みとターゲット顧客に合わせて、プレミアム戦略、コミュニティ戦略、B2B特化戦略などを戦略的に組み合わせる必要がある。共通しているのは、もはや「新聞」というプロダクトそのものではなく、読者との「関係性」や特定の「専門性」を収益化の源泉としている点である。

第10章:戦略的インプリケーションと推奨事項

これまでの包括的な分析を統合し、日本の新聞業界が直面する構造的課題に対して、取るべき具体的な戦略的針路を提言する。

今後3~5年で、新聞業界の勝者と敗者を分ける要因

分析の結果、今後3~5年という短期から中期において、新聞業界の企業の盛衰を決定づける要因は、以下の4点に集約される。

- 直接読者収益(Direct-to-Consumer Revenue)への転換速度: 広告収入とプラットフォーマー経由の収益への依存からいかに早く脱却し、有料購読やメンバーシップといった、読者と直接的な関係に基づく収益モデルを事業の中核に据えられるか。これが最も重要な分岐点となる。

- AIの戦略的活用能力: AIを単なる効率化ツールとして導入するに留まらず、それによって生み出された人的・時間的資源を、調査報道や質の高い分析記事といった、人間にしかできない高付加価値なジャーナリズムへ再投資できるか。AIをコスト削減と価値創造の両輪として活用できる企業が競争優位に立つ。

- 組織文化の変革力: 伝統的な年功序列、部門間の縦割り、紙媒体を至上とする価値観から脱却し、データに基づいた意思決定、迅速な試行錯誤(アジャイル)、顧客中心主義といったデジタルネイティブな組織文化を醸成できるか。経営層の強いリーダーシップが不可欠である。

- 「ストック資産」の収益化能力: 各社が保有する膨大な過去記事データベースや、長年かけて築き上げた特定の分野における専門性・信頼性といった「ストック資産」を、B2Bデータサービスや専門性の高いバーティカルメディアといった新たな形で収益化できるか。

捉えるべき機会と備えるべき脅威(SWOT分析の統合)

- 機会(Opportunities):

- 信頼性への回帰: 偽情報や質の低いコンテンツが氾濫するデジタル社会において、「信頼できる情報源」としての価値が相対的に高まっている。これを収益化の核とする好機である。

- ニッチ市場の深耕: マス市場の崩壊は、裏を返せば専門分野や特定コミュニティに特化することで、高いエンゲージメントと収益性を両立できるニッチ市場が生まれていることを意味する。

- 地域創生への貢献: 地方紙は、地域社会が抱える課題(高齢化、DXの遅れ、人手不足)に対し、情報ハブやソリューションプロバイダーとして貢献することで、新たな存在意義と事業機会を創出できる。

- 脅威(Threats):

- 物理インフラの崩壊: 新聞販売店網の崩壊は、紙媒体事業の突然死に繋がりかねない、時間的猶予の少ない最大の経営リスクである。

- AIによる代替: 定型的な記事作成や情報整理はAIに代替され、ジャーナリストの役割が根本から問われる。変化に対応できない人材は価値を失う。

- アテンション・エコノミーの敗北: 動画配信サービスやSNSなど、よりエンターテインメント性の高いメディアとの可処分時間獲得競争に敗れ、社会における存在感が完全に希薄化するリスク。

戦略的オプションの提示と評価

上記の分析に基づき、取りうる3つの戦略的オプションを提示し、評価する。

| 戦略オプション | 概要 | メリット | デメリット・リスク | 成功確率 |

|---|---|---|---|---|

| A: バーティカル・メディアへの転換 | 総合紙としての路線を縮小し、自社の強みが活かせる特定分野(例:金融、医療、地域経済)に経営資源を集中。専門性の高いコンテンツで高単価のサブスクリプションを獲得する。(Axios Pro/Nikkeiモデル) | 高い収益性と利益率が期待できる。明確なターゲット顧客にリーチ可能。ブランドの専門性を確立できる。 | 既存の総合紙読者の大部分を失うリスク。新たな専門人材の獲得・育成が必要。市場選定を誤ると成長が限定的になる。 | 中 |

| B: 地域サービスハブへの進化 | 新聞販売店網を地域密着型のサービス拠点に転換。見守り、ラストマイル配送、DX支援などを展開し、ジャーナリズム事業と並行して地域インフラとしての役割を担う。 | 既存の物理アセットを有効活用できる。地域社会との関係性を強化し、新たな収益源を確保できる。模倣困難性が高い。 | 物流や介護など、未経験事業への参入リスク。販売店との合意形成とオペレーション構築が複雑。多額の初期投資が必要。 | 中 |

| C: AIパブリッシング・プラットフォーム化 | 自社で開発したAIによる記事生成・編集・配信システムを、他の地方紙やメディアにSaaSとして提供。自らはコンテンツ制作の効率化を進めつつ、テクノロジー企業としての収益を確立する。 | 高いスケーラビリティと利益率が期待できる。業界全体のDXに貢献できる。テクノロジー企業としての新たなブランドを構築できる。 | 高度な技術開発力と多額の先行投資が必要。IT企業との厳しい競争に直面する。コンテンツ企業としての文化との衝突。 | 低 |

最終提言:ハイブリッド戦略「デュアル・トランスフォーメーション」の実行

単一の戦略に依存することはリスクが高い。最も現実的かつ効果的な針路は、オプションAとBを組み合わせたハイブリッド戦略「デュアル・トランスフォーメーション」である。これは、ジャーナリズム事業と地域サービス事業の二つの変革を同時に推進するものである。

提言戦略:ジャーナリズム事業を「バーティカル・メディア」へ、販売網を「地域サービスハブ」へと、それぞれ選択と集中を進めるデュアル・トランスフォーメーション

この戦略は、企業のアイデンティティであるジャーナリズムの価値を専門特化によって最大化すると同時に、負の遺産となりつつある物理ネットワークを新たな価値創造の源泉へと転換する、攻守一体の戦略である。

実行に向けたアクションプラン概要

- 第1フェーズ(Year 1):基盤構築とパイロット

- ジャーナリズム: 全社的なコンテンツ分析を実施し、読者のエンゲージメントが最も高く、収益貢献の可能性がある3~5つの「注力バーティカル分野」を特定する。各分野に専門編集チームを組成。

- 地域サービス: 首都圏および主要地方都市の直営販売店数拠点をモデル地区とし、「高齢者見守りサービス」と「EC商品宅配」のパイロット事業を開始。事業採算性を検証する。

- 共通基盤: 全社横断のAI推進室を設置。まずは取材音声のテキスト化、記事要約、校正支援ツールの全社導入を完了させ、生産性向上(目標:記者一人あたり作業時間15%削減)を実現する。

- KPI設定: デジタルARPU、バーティカル分野の有料会員数、地域サービス事業の売上・利益。

- 第2フェーズ(Year 2-3):事業拡大と組織再編

- ジャーナリズム: パイロットで成功したバーティカル分野のコンテンツを拡充し、独立したデジタルブランドとして本格展開。専門家を招聘し、会員限定のウェビナーやコミュニティを立ち上げる。不採算分野の取材体制は縮小する。

- 地域サービス: パイロット事業の成功モデルを、フランチャイズパッケージとして全国の販売店に展開。自治体や地域の物流企業との提携を強化する。

- 組織再編: 従来の紙媒体中心の編集局・販売局・広告局といった機能別組織を解体。「バーティカルメディア事業本部」「地域サービス事業本部」といった事業部制組織へと移行する。

- KPI: LTV(顧客生涯価値)、有料会員リテンション率、販売店あたりの非新聞事業売上。

- 第3フェーズ(Year 4-5):エコシステムの主導

- ジャーナリズム: 確立したバーティカルメディアのブランド力を活かし、カンファレンス事業やB2Bデータリサーチ事業へ展開。

- 地域サービス: 全国に展開したサービスハブのネットワークをプラットフォーム化し、多様な地域事業者(飲食店、小売店など)が参加できる地域経済エコシステムの構築を目指す。

- 財務目標: 全社売上に占める非伝統的事業(デジタル購読料、B2B、地域サービス)の比率を50%以上に引き上げる。

この変革は困難な道のりであるが、過去の成功体験を捨て、危機感を原動力に、データとテクノロジーを羅針盤として大胆な自己変革を断行することでのみ、ジャーナリズムの未来を拓くことができる。

第11章:付録

引用文献

- 今や新聞購読率は25.3%! 類宅配|大阪のポスティング・チラシ配布, https://ruiposting.rui.ne.jp/know-how/column-1/

- 新聞の発行部数の推移と世界各国の情報について – Dreamin’ 社労士事務所, https://dreamin-sr.com/news/%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E9%83%A8%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E3%81%A8%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%90%84%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

- 2023年度「新聞販売店」倒産 過去最多の39件 発行部数の減少に、物価高・人手不足が追い打ち | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ, https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198478_1527.html

- 新聞総発行部数2661万部、ピーク時からついに半減 – 一般社団法人メディア激動研究所 アーカイブ, https://www.mgins.jp/archive/mgins_isaka/newsweb/mginsisaka20241226.html

- 新聞社はあと何年持つのか?固定費構造と売上予測から見える …, https://koukokudairiten.info/newspaper-financial-deadline/

- 2024年 日本の広告費|新聞/雑誌/ラジオ/テレビ/マスコミ四媒体広告 …, https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2024/media2.html

- 2023年 日本の広告費 – Knowledge & Data(ナレッジ&データ) – 電通ウェブサイト, https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2023/index.html

- 2023年 日本の広告費 – News(ニュース) – 電通ウェブサイト, https://www.dentsu.co.jp/news/release/2024/0227-010688.html

- 電通が2025年2月27日発表した日本の広告費の動向を約800文字でまとめました。参考にどうぞ。, https://note.com/threeplussix/n/n7d99cbf9fe3e

- 「2024年 日本の広告費」解説 3年連続で過去最高を更新。マスコミ四媒体広告費が3年ぶりのプラス成長 | ウェブ電通報, https://dentsu-ho.com/articles/9205

- 日経、電子版有料会員100万人に 国内有料ニュース媒体で初めて – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000582.000011115.html

- 新聞社の有料サブスク、全国の7割弱が導入も明暗【Media Innovation Weekly】8/25号, https://media-innovation.jp/article/2025/08/25/142770.html

- 世論調査・研究会 | 公益財団法人新聞通信調査会, https://www.chosakai.gr.jp/project/notification/

- 第16回「メディアに関する全国世論調査」(2023年)結果の概要 | 中央調査報, https://www.crs.or.jp/backno/No797/7971.htm

- メディアに関する全国世論調査 Archives – The Bunka News デジタル – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/tag/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%B8%96%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB/

- 「2023年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」 – 電通デジタル, https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2024-0312-000136

- 【2025年10月最新紙値上げ一覧】印刷用紙や情報用紙、産業用紙値上げを王子製紙や大王製紙, https://kaminotakuhaibin.com/archives/9989

- 朝日新聞デジタルの有料会員30万3千人で頭打ち – 一般社団法人 …, https://www.mgins.jp/archive/mgins_isaka/newsweb/mginsisaka20231025.html

- 1000PVで何円?Yahoo!ニュースなどの記事利用料が判明。著しく低いと「独禁法で問題に」と公取委 – ハフポスト, https://www.huffingtonpost.jp/entry/yahookoutorii_jp_650bee25e4b00c6ed61a9d98

- 再販制度と独占禁止法 (図書館のための出版キイノート), https://www.libraryfair.jp/booksession/2021/2

- 再販制度 (再販売価格維持制度)とは | 一般社団法人 日本レコード協会 (RIAJ), https://www.riaj.or.jp/various/saihan/

- 出版業界を支える制度(再販制度と委託制度) | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/knowledge/resale_entrust/

- インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業 – 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/taisakugijutsu.html

- 日本におけるフェイクニュース対策案の考察, http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/pdf/gakuseikensyouronbun/2019/nakazato.pdf

- ニュース「アマゾンとアップルに経産省が初勧告、デジタルプラットフォーム取引透明化法」, https://www.corporate-legal.jp/news/5817

- 経済産業省、DPF取引透明化法の評価結果公表 モールにさらなる改善を要求, https://online.bci.co.jp/article/detail/2396

- DPF評価案のパブコメ結果公表 利用事業者とDPF提供者で意見分かれる, https://wellness-news.co.jp/posts/250217-1/

- Japan | Reuters Institute for the Study of Journalism, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/japan

- 令和 6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 (概要) – 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/001017240.pdf

- 【2025年調査】世代別SNS利用実態レポート:Z世代はSNS情報源89%、X世代はテレビ重視、LINE・YouTubeは全世代で圧倒的人気 – コマースピック, https://www.commercepick.com/archives/67406

- Overview and key findings of the 2024 Digital News Report – Reuters Institute, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/dnr-executive-summary

- Insights into Japan’s Key Consumer Segments in 2025 – WPIC Marketing + Technologies, https://wpic.co/blog/insights-japan-key-consumer-segments/

- 第12回新聞配達雑学講座 | 株式会社Akisai, https://www.akisai.co/archives/1137

- AIで日本語のさらなる利活用を目指す朝日新聞社 | GDEP Solutions, https://gdep-sol.co.jp/gpu-insights/casestudy/asahi-shimbun-company/

- 新聞社で活用できるAIツール5選|編集・取材・配信業務を革新する導入ガイド, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/newspaper-ai-tools/

- 新聞記者が取材にAI活用する方法|効率化と信頼性を両立する実践ガイド, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/newspaper-ai-interview/

- AIに愛を注ぐ、毎日新聞社が挑むデジタル変革 【第3回】AI Hacked Marketing、その進化の最前線, https://www.dentsudigital.co.jp/knowledge-charge/articles/2025/2025-0804-ai-hacked-marketing-03

- データジャーナリズム|朝日新聞社の今を知る, https://www.asahishimbun-saiyou.com/company/datajournalism

- Subscribed Live: The New York Times: Creating the essential subscription – Zuora, https://www.zuora.com/resources/events/subscribed-live-nyc-2023-on-demand/the-new-york-times-creating-the-essential-subscription/

- How The New York Times Recreated their Brand with Digital Transformation, https://smartpandalabs.com/blog/how-the-new-york-times-recreated-their-brand-with-digital-transformation/

- 英国でプラットフォーマーにメディアとの支払い交渉を義務付ける機関が発足予定, https://media-innovation.jp/article/2022/02/08/93734.html

- 報道機関の「記者クラブ」とは?メリットや問題点を解説 – スマート選挙ブログ, https://blog.smartsenkyo.com/3528/

- 記者クラブ – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E8%80%85%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96

- 【広告効果測定】3つの基本指標と成果につなげる考え方 – WOWOWコミュニケーションズ, https://www.wowcom.co.jp/blog/digitalmarketing/what-does-verifying-advertising-effectiveness-tell-you/

- Rokt、デジタル広告の課題に関する意識調査を発表リテールメディアがもたらす”新しい広告体験”の可能性 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000059870.html

- 【導入事例/株式会社ニューズピックス】最高のカスタマーエクスペリエンスの提供を目指して可視化によりプロアクティブな対応も可能に | Zendesk, https://www.zendesk.co.jp/customer/zendesk-newspicks/

- News Picksのビジネスモデルを図解~他ニュースメディアのプラットフォームとの違いは? – note, https://note.com/nomiyama/n/nda31f69da806

- 前代未聞!AIが執筆したAI佐賀新聞はどうして生まれたか?|StoryHub株式会社 – note, https://note.com/storyhub/n/n26e6325dde86

- 新聞販売店の未来(過去から学ぶ) 前編|大塩 謙 – note, https://note.com/modern_dunlin485/n/n66d349d2417c

- 新聞社のジレンマ:なぜYahooやGoogleに記事を提供したのか?, https://koukokudairiten.info/newspaper-dilemma/

- Yahoo!ニュースのPV数とは?増やすための秘訣と戦略 – メディアレーダー, https://media-radar.jp/contents/meditsubu/columns5-yahoo-news-pv/

- ビジネスモデル「NewsPicks」|Taka – note, https://note.com/taka_taka_/n/n9e4b35f6301a

- New Megatrends Report Unveils the Forces Shaping Consumer Behavior in Japan, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/13/3008164/28124/en/New-Megatrends-Report-Unveils-the-Forces-Shaping-Consumer-Behavior-in-Japan.html

- Online news subscriptions stagnate amid jump in numbers saying they would never pay, https://pressgazette.co.uk/paywalls/online-news-subscriptions-stagnate-amid-jump-in-numbers-saying-they-would-never-pay/

- 新聞とネットは補完関係 両者の組み合わせで広告効果増大か 新聞協会が調査発表 – アドタイ, https://www.advertimes.com/20240325/article453255/

- 新聞広告がSNSで話題になるカギは? 新聞読者の意識を調査, https://adv.asahi.com/marketing/analysis/15694647

- 新聞オーディエンス調査|新聞広告データアーカイブ – 日本新聞協会, https://www.pressnet.or.jp/adarc/data/audience/report.html

- 読売新聞 MEDIA GUIDE 2024-2025, https://adv.yomiuri.co.jp/media/files/9025_mediaguide2024-25.pdf

- 新聞業におけるDXについて。基礎知識から業界の課題・解決に向けた解説まで – TechSuite AI Blog, https://techsuite.biz/%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8Bdx%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%82%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%81%8B%E3%82%89%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E8%AA%B2/

- 日本経済新聞社のDX事例は? – 大手企業に強いハイクラス転職エージェント【シンシアード】, https://sincereed-agent.com/interview/nikkei_dx/

- データ活用で描く“新聞の再定義” 毎日新聞社、デジタル人材採用で変革加速へ – Media × Tech, https://www.mediatechnology.jp/entry/2021/11/10/100000

- The New York Times Achieves Milestone in Digital Subscription Revenue, https://www.subscriptioninsider.com/type-of-subscription-business/consumer-media-and-publishing/the-new-york-times-achieves-milestone-in-digital-subscription-revenue

- The Guardian’s membership editor functions as the “connective tissue” between supporters and the newsroom – The Lenfest Institute for Journalism, https://www.lenfestinstitute.org/solutions-resources/the-guardians-membership-editor-functions-as-the-connective-tissue-between-supporters-and-the-newsroom/

- How The Guardian capitalized its membership model – Media Matters – IESE Blog Network, https://blog.iese.edu/the-media-industry/2019/05/29/how-the-guardian-capitalized-its-membership-model/

- 自治体でのDX事例5選。 DXが急がれる理由 – NTTドコモビジネス, https://www.ntt.com/business/services/aitelephone/lp/column-06.html

- 【地域中小企業のDX推進に向けた枠組み作り】(後編・先進的な事例から学ぶ自治体による支援の可能性と今後求められる支援スキームの提言) – 日本総研, https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=102789

- Axios Pro has more than 3000 paid subscribers and had $2 million in 2022 revenue, https://www.niemanlab.org/reading/axios-pro-has-more-than-3000-paid-subscribers-and-had-2-million-in-2022-revenue/

- How Axios matched the 5x revenue price – Flashes & Flames, https://flashesandflames.com/2022/08/11/axios-sale-follows-price-trend-5x-revenue/

- 地域のシニアの困りごとをワンストップで解決。ビジネスと社会課題の両輪で急成長するMIKAWAYA21 – taliki.org, https://taliki.org/archives/5872

- 見守りサービスのご案内 – 宮本新聞販売店, http://doshin-miyamoto.com/%E8%A6%8B%E5%AE%88%E3%82%8A%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/

- 【全国のまごころストーリーVol.8】新聞販売店だからこそできる「街づくり」とは? 『デーリー東北』8つの新聞販売店が目指すもの。【前編】, https://magocoro.me/corp/topics/20221229-2089/

- ラストマイル配送とは?最適化5つの戦略 | DHL Express 日本, https://www.dhl.com/discover/ja-jp/e-commerce-advice/trends-insights/last-mile-solutions

- 物流のラストワンマイル問題とは?課題解決に向けた取り組みや事例などを紹介します – ロジポケ, https://logipoke.com/column/last-one-mile-problem

- The Japanese Society for Artificial Intelligence Ethical Guidelines, https://www.ai-gakkai.or.jp/ai-elsi/wp-content/uploads/sites/19/2017/05/JSAI-Ethical-Guidelines-1.pdf

- AI Guidelines for Business Ver1.0, https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_9.pdf

- 日経、デジタル購読数100万に 電子版・専門メディア 法人に広がる | 株式会社 日本経済新聞社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000530.000011115.html

- 読売グループのデータ分析基盤「yomiuri ONE」を超短期で構築したプロジェクト – ForecastFlow, https://forecastflow.jp/case/yomiuri/

- 朝日新聞社 グループ5 社を2 社に再編 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001880.000009214.html

- フリーミアムモデルのKPI設計/NewsPicksが行き着いたLTVドリブンマーケティングを公開, https://markezine.jp/article/detail/44814

- The New York Times Business Model Analysis – FourWeekMBA, https://fourweekmba.com/the-new-york-times-business-model/

- How Guardian, gal-dem, Quartz and others are making membership fund journalism, https://pressgazette.co.uk/news/publisher-membership-strategies-journalism/

- Biggest news email publishers: Axios and Industry Dive insights – Press Gazette, https://pressgazette.co.uk/media-audience-and-business-data/biggest-news-email-newsletter-publishers/

- 新聞の発行部数と世帯数の推移|調査データ|日本新聞協会, https://www.pressnet.or.jp/data/circulation/circulation01.php

- 新聞業界のM&A動向|主な収益構造・現状と課題・実際の事例も, https://www.recof.co.jp/column/useful/detail/66.html

- 2023年 日本の広告費|新聞/雑誌/ラジオ/テレビ/マスコミ四媒体広告費 – 電通, https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2023/media2.html

- 2023年の日本の広告費、過去最高の約7.3兆円【電通調べ】 – マスナビ, https://www.massnavi.com/report/1259.html

- 電通が「2023年 日本の広告費」を発表。ラジオデジタル広告費は前年比127.3%と大きく伸長, https://biz.voicy.jp/article/240405

- 新聞の出版市場規模、共有|業界は2033年まで予測されます, https://www.globalgrowthinsights.com/jp/market-reports/newspaper-publishing-market-106543

- さよなら新聞紙・2030年の新聞発行部数 0に・2023年 2667万部 – AAANEWS, https://aaanewsjapan.com/newspaper-bankruptcy-2030-version-2023/

- 【2025年最新】新聞業界の動向5選!仕事内容や志望動機・自己PRのポイントも紹介, https://www.s-agent.jp/column/15309

- 新聞社の未来と関係者の生き残り戦略|記者・広告・営業・経理・下請けはどうするべきか?, https://koukokudairiten.info/newspaper-future-strategy/

- 新聞業界の現状・今後の動向について – キャリアチケット, https://careerticket.jp/media/article/1687/

- 「朝日新聞デジタル」、総会員数148万人/有料会員16万人突破 – MarkeZine(マーケジン), https://markezine.jp/article/detail/20021

- 日本経済新聞社 朝刊と電子版購読数の合計は235万 – The Bunka News デジタル – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/409617/

- 令和6年版情報通信白書 生成AI利用 日本は低水準 個人9.1% 企業46.8% 欧米と開き, https://www.youtube.com/watch?v=LcEAy8hJBxY

- 総務省|令和3年版 情報通信白書|よく利用するメディア, https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd125210.html

- 総務省|令和7年版 情報通信白書|データ集, https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html

- 新聞通信調査会は、新聞・テレビ・インターネットなどメディア関係の調査や研, https://xn--6oqq31akwh8pa94cx0fi79cv40b.com/pdf/333.pdf

- 公益財団法人新聞通信調査会、「第17回メディアに関する世論調査」の調査結果を公表, https://current.ndl.go.jp/car/228273

- 第18回メディアに関する全国世論調査 – 実施中の調査 | 中央調査社, https://www.crs.or.jp/oshirase/about_1844.htm

- 「再販契約書ヒナ型変更に物議」「人は本を読まなくなってきたのか?」「トランプ政権が関税で朝令暮改」など、週刊出版ニュースまとめ&コラム #661(2025年4月6日~12日) | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/55308

- 国民投票法② (ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策) に関する資料 – 衆議院, https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/2170410housei_kenshin-siryou.pdf/$File/2170410housei_kenshin-siryou.pdf

- フェイクニュース・デマ情報への法的対応・基礎編 -①法的規制の概観と企業の取組み – Nishimura & Asahi, https://www.nishimura.com/sites/default/files/images/newsletter_210831_corporate-crisis-management.pdf

- 偽情報の拡散を含む情報操作への対応|外務省 – Ministry of Foreign Affairs of Japan, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pagew_000001_00550.html

- 紙の市況(2024.8)詳細 8月31日更新分 – 華陽紙業株式会社, https://www.e-kayo.co.jp/kayo-news/240831skss/

- 「デジタル社会における消費者意識調査2025」結果公開, https://www.jipdec.or.jp/news/pressrelease/20250424.html

- 生活者1万人アンケート(10回目)にみる日本人の価値観・消費行動の変化, https://www.nri.com/jp/knowledge/report/2025forum384.html

- 2025年の消費動向-節約一服、コスパ消費から推し活・こだわり消費の広がり, https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81110?site=nli

- 2024年度「国内Z世代意識・購買行動調査」 | デロイト トーマツ グループ – Deloitte, https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/consumer-products/research/generationz-behavior-survey.html

- AIと新聞広告の可能性, https://www.pressnet.or.jp/adarc/hou/pdf/781_01.pdf

- 広告収益には頼らない!?急成長中の「NewsPicks」の成功の秘訣とこれからを分析 – ZOWEB, https://zoweb.hatenablog.com/entry/2014/06/08/113910

- デジタル・プラットフォームに関するトラブル – 国民生活センター, https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/degitalplatform.html

- 広告効果測定 | サービス | INSIGHT SIGNAL(インサイトシグナル), https://www.is.nri.co.jp/service/ad-effect/

- 広告効果測定ツール5選!選び方と活用方法、紙広告用のおすすめツール, https://qsuke-reasend.com/%E5%BA%83%E5%91%8A%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB5%E9%81%B8%EF%BC%81%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%81%E7%B4%99%E5%BA%83/

- AdEffectiveness/ 広告効果測定ソリューション | ニールセン デジタル株式会社, https://www.netratings.co.jp/solution/adeffectiveness.html

- 「新聞広告の効果測定」はここまで可能に!日経と電通の挑戦 – 電通報, https://dentsu-ho.com/articles/7863

- 新聞販売店の未来予想図|大塩 謙 – note, https://note.com/modern_dunlin485/n/n7e8312ee9b07

- 新聞販売店の人手不足-深刻な配達員不足と完全解決した唯一の求人方法, https://staffsolution.jp/newspaper-dealer-shortage

- 情報による意識と行動 ~メディアから受ける影響とその後の行動について~ 中山 なつき(文, https://open.shonan.bunkyo.ac.jp/hiyoshi/class/survey3/2017/3.pdf

- ネット利用が全世代でテレビ超え…総務省調査 – GameBusiness.jp, https://www.gamebusiness.jp/article/2025/07/14/24632.html

- AI収益化レースはChatGPTが独走、年次換算120億ドル達成でライバルとの差が鮮明になっていたのでまとめてみた – BRIDGE(ブリッジ), https://thebridge.jp/2025/09/chatgpt-ai-monetization-12-billion-revenue-competition-gap

- 「ChatGPT×ブログアフィリエイト」で月20万稼げた方法【AI自動化】 – ゆけむりブログ, https://www.yukemuri-blog.com/chatgpt-blog-roadmap/

- フューチャーアーキテクトと信濃毎日新聞、メディア業界向けコンテンツ編集AIの共同開発を開始, https://media-innovation.jp/article/2024/12/09/142018.html

- 「あなたもAIで簡単に稼げる!!」に蹴りを入れるまで。~Youtube動画自動生成までの道のり, https://zenn.dev/xtm_blog/articles/da1eba90525f91

- サンフランシスコAI革命の最前線。現地エンジニアの生存戦略とスタートアップの勝利法則【Brandon K. Hill解説】 – Type, https://type.jp/et/feature/29354/

- AIは記者を「殺す」のか「育てる」のか?「AI記者」が投げかける問い – あしたメディア研究会 NEWS, https://media.theletter.jp/posts/dc0021a0-1f4e-11f0-8214-755e62dc721b

- 20年で地方記者の75%が消滅、日本はどう学ぶか? 【Media Innovation Weekly】7/14号, https://media-innovation.jp/article/2025/07/14/142640.html

- 歴史あるBerrow’s Worcester Journal、AI記者導入でジャーナリズム革新へ – innovaTopia, https://innovatopia.jp/ai/ai-news/5952/

- Project Galileo(プロジェクト・ガリレオ)で、ジャーナリストおよび地域ニュースをAIクローラーから保護 – The Cloudflare Blog, https://blog.cloudflare.com/ja-jp/ai-crawl-control-for-project-galileo/

- 透明化法に基づきアマゾンジャパン合同会社について公正取引委員会へ措置請求を行いました, https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241127004/20241127004.html

- 経産省、TikTokをデジタルプラットフォームの規制対象に Google、Meta、LINEヤフーに次ぐ4社目, https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2506/30/news076.html

- デジタルプラットフォーム取引透明化法に基づく大臣評価(案) | 株式会社DataSign, https://datasign.jp/blog/dpf_evaluationbyminister/

- 【専門家監修】ラストワンマイル問題とは?物流業界の現状と取り組み事例を紹介, https://www.jitbox.co.jp/column/id-061/

- 日本ラストマイル配送市場は異例の成長を遂げ、2032年には113億9550万米ドルに達すると予測される | NEWSCAST, https://newscast.jp/news/6577469

- 物流関連記事|ラストワンマイル問題とは|現状や課題解決への取り組みをご紹介 – ハコベル, https://www.hacobell.com/media/lastonemile

- 物流のラストワンマイルの意味とは 問題点や課題に迫る|お知らせ・コラム, https://horeihoon-box.com/column/5848/

- 広告に関する世論調査(昭和55年2月調査) | 世論調査 | 内閣府, https://survey.gov-online.go.jp/s54/S55-02-54-28.html

- 「2025年インターネット広告に関するユーザー意識調査(定量)」の結果公開, https://www.jiaa.org/news/release/20250807_user_chosa/

- 記者クラブの組織概要とは?活用するメリットや方法を一挙解説 – BackOfficeDB, https://backofficedb.com/article/116/

- 記者クラブとは?活用方法や投げ込みの仕組みや制度をわかりやすくを解説 – PR TIMES, https://prtimes.jp/magazine/press-club/

- 記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解, https://www.pressnet.or.jp/statement/report/060309_15.html

- 日本の「記者クラブ制度」について – CORE, https://core.ac.uk/download/pdf/291344177.pdf

- Dynamic, Cheap and “Shocking”: The Evolution of Paywalls, Pricing, and Trials in the News Industry – FT Strategies, https://www.ftstrategies.com/en-gb/insights/dynamic-cheap-and-shocking-the-evolution-of-paywalls-pricing-and-trials-in-the-news-industry

- The New York Times Adapts to the Digital Age – Technology and Operations Management, https://d3.harvard.edu/platform-rctom/submission/the-new-york-times-adapts-to-the-digital-age/

- 地方DXとは?必要とされる背景や進めるメリット、事例も紹介 – DXGO-日本企業にDX(デジタルトランスフォーメーション)を!, https://usknet.com/dxgo/contents/dx-trend/what-is-local-dx-necessary-background-and-benefits/

- 自治体DXの先進的な取り組み事例10選【人口別】 – ポケットサイン株式会社, https://pocketsign.co.jp/blog/14

- 自治体広報DXアワード, https://govprdx.hp.peraichi.com/

- ICT地域活性化事例100選|地域社会DXのトビラ – 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/jirei/index.html

- 読売新聞×SMN協業3年で見えた「マス×デジタル」の新潮流 – アドタイ, https://www.advertimes.com/20251001/article515972/

- 【デジタル広告の未来 #03】朝日新聞が問う、デジタル時代の「新聞」と広告の価値 | ポータル, https://www.garage.co.jp/portal/40894/

- New Business Way『 経営の”生命線”を守り、成長を加速する経理戦略 経理・財務を変革するテクノロジー活用の現在』 | NewsPicks Stage., https://newspicks-stage.com/lobby/receptions/st-new-business-way-17

- New Business Way『人的資本経営時代を勝ち抜く組織変革リーダーの選択』 | NewsPicks Stage., https://newspicks-stage.com/lobby/receptions/sp-new-business-way-SP-2

- 事業計画及び成長可能性に関する事項 – Uzabase, inc., https://www.uzabase.com/pdf/investor-kit/jp_longterm_stategic_plan_211216.pdf

- ROI of AI: How to get the full value | Thomson Reuters, https://www.thomsonreuters.com/en/insights/articles/return-on-investment-of-artificial-intelligence

- AI’s Impact on Journalism: Winners, Losers, and the Vanishing Middle – Twipe, https://www.twipemobile.com/ais-impact-on-journalism-winners-losers-and-the-vanishing-middle/

- 10 ROI of AI case studies show results – BarnRaisers, LLC, https://barnraisersllc.com/2025/06/20/10-roi-of-ai-case-studies-show-results/

- MIT Report Finds 95% of AI Pilots Fail to Deliver ROI, Exposing “GenAI Divide” – Legal.io, https://www.legal.io/articles/5719519/MIT-Report-Finds-95-of-AI-Pilots-Fail-to-Deliver-ROI-Exposing-GenAI-Divide

- Evaluating the Impact of AI on the Labor Market: Current State of Affairs, https://budgetlab.yale.edu/research/evaluating-impact-ai-labor-market-current-state-affairs

- US jobs market yet to be seriously disrupted by AI, finds Yale study, https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/01/us-jobs-market-yet-to-be-seriously-disrupted-by-ai-yale-study-chatgpt

- Can journalism survive AI? – Brookings Institution, https://www.brookings.edu/articles/can-journalism-survive-ai/

- Tow Report: “Artificial Intelligence in the News” and How AI Reshapes Journalism and the Public Arena, https://journalism.columbia.edu/news/tow-report-artificial-intelligence-news-and-how-ai-reshapes-journalism-and-public-arena

- Japan’s emerging framework for responsible AI: legislation, guidelines and guidance, https://www.ibanet.org/japan-emerging-framework-ai-legislation-guidelines

- Japan Releases Comprehensive AI Guidelines for Businesses to Promote Responsible Innovation – BABL AI, https://babl.ai/japan-releases-comprehensive-ai-guidelines-for-businesses-to-promote-responsible-innovation/

- Japan’s Approach to AI Regulation and Its Impact on the 2023 G7 Presidency – CSIS, https://www.csis.org/analysis/japans-approach-ai-regulation-and-its-impact-2023-g7-presidency

- Audiences to Watch: Gen Z in 2025 | GWI Report, https://www.gwi.com/reports/gen-z

- Gen Z consumers’ expectations for smart convenience stores in the USA, South Korea, and Japan – ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/380364670_Gen_Z_consumers’_expectations_for_smart_convenience_stores_in_the_USA_South_Korea_and_Japan

- Willingness to Pay for Digital Contents in Japan – IDEAS/RePEc, https://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-10-00056.html

- Newspaper Subscribers on the Wane in Japan | Nippon.com, https://www.nippon.com/en/japan-data/h01507/

- Did you get the buzz? Are digital native media becoming mainstream?, https://isoj.org/research/did-you-get-the-buzz-are-digital-native-media-becoming-mainstream/

- Digital Transition in the Japanese Newspaper Industry Villi, Mikko Olavi – Helda – University of Helsinki, https://helda.helsinki.fi/bitstreams/8ee6b994-7cb6-4aa1-b017-07cdd9e73201/download

- Digital Media Finally Making Waves in Japan: What All Brands Should Know and Why -, https://kyodo-pr.com/digital-media-finally-making-waves-in-japan-what-all-brands-should-know-and-why/

- Tip: Lessons from the Guardian’s membership model | Tip of the day – Journalism.co.uk, https://www.journalism.co.uk/tip-of-the-day/tip-lessons-from-the-guardian-s-membership-model/s419/a958398/