知の再定義:IPエコシステムとAIが創造する出版のルネサンス戦略

インフォグラフィック

スライド資料

日本の出版業界IPルネサンス戦略

解説動画

第1章:エグゼクティブサマリー

本レポートの目的と調査範囲

本レポートは、日本の出版業界が直面する構造的課題と破壊的変化を分析し、持続可能な成長を実現するための事業戦略を提言するものである。深刻な「出版不況」と「読書離れ」、デジタルプラットフォームへのパワーシフト、そして生成AIという新たな技術的破壊という複合的な逆風の中、旧来のビジネスモデルは限界に達している。本調査の対象は、書籍、雑誌、コミック等の伝統的な紙媒体から、電子書籍、ウェブトゥーン、オーディオブックといったデジタル媒体、さらにはこれらから派生するIP(知的財産)ビジネスや関連デジタルサービスまでを包括的に網羅する。

最重要結論

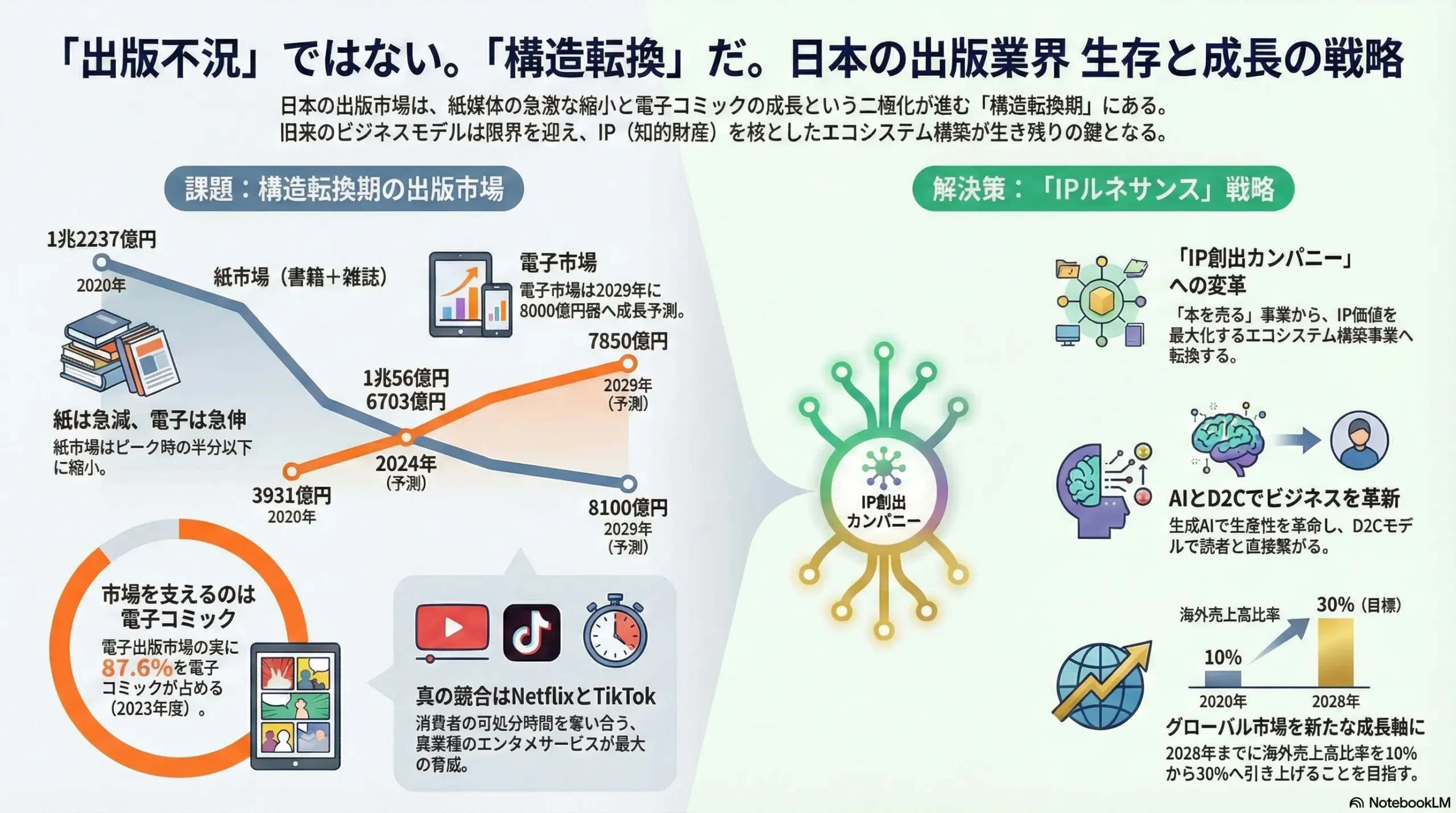

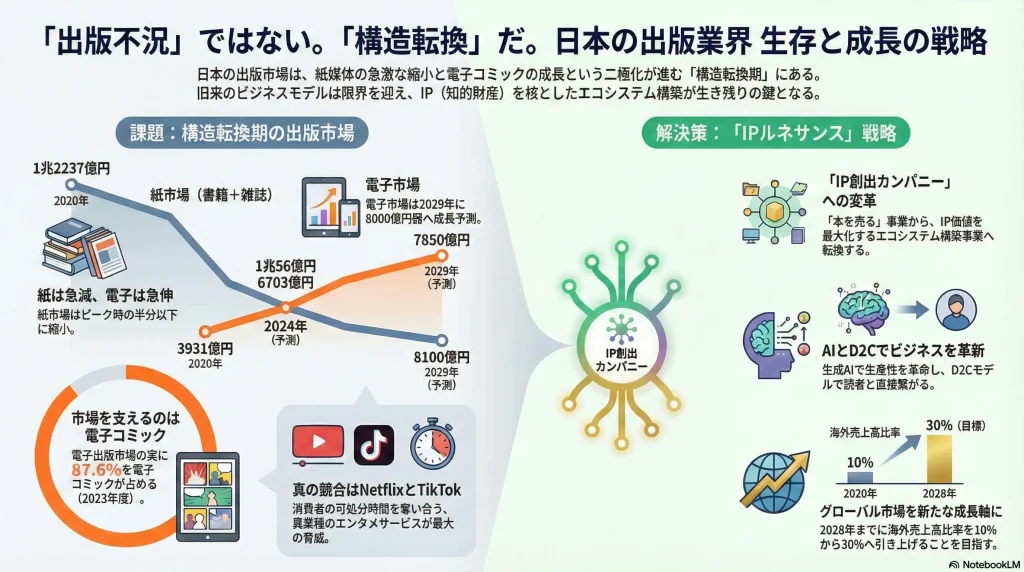

日本の出版市場は、単純な「不況」ではなく、価値創造の源泉が「モノ(出版物)」の物理的販売から、「コト(体験・エンゲージメント)」および「IP(知的財産)」の多角的展開へと不可逆的にシフトする「構造転換期」にある。この転換期において、デジタル領域、特に電子コミックが紙媒体の急激な縮小を補い、市場全体の崩壊を防いでいる。しかし、その利益構造は旧来の出版ビジネスとは全く異なり、新たなケイパビリティを要求する。今後の勝敗を分けるのは、もはや個別のヒット作を散発的に生み出す能力だけではない。IPを核としたエコシステムを戦略的に構築・運営し、バリューチェーン全体にAIを導入して生産性を革新し、データを通じて読者との直接的かつ持続的な関係を構築する、総合的な組織的能力である。

主要な戦略的推奨事項

分析から導き出された、取るべき事業戦略上の主要な推奨事項は以下の通りである。

- 「IP創出・育成カンパニー」への変革: 全社戦略の中核にIPを明確に据え、コンテンツの創出からメディアミックス、グローバル展開、マーチャンダイジングまでを一気通貫で管理・最大化する「IP軸経営」を確立する。

- データドリブンなD2Cモデルの構築: サブスクリプション、クラウドファンディング、オンラインコミュニティ等を積極的に活用し、読者データを直接収集・分析する体制を構築する。これにより、パーソナライズされた体験を提供し、顧客生涯価値(LTV)の最大化を図る。

- 生成AIの全社的導入による「創造的生産性」の革命: 企画、編集、制作、マーケティングの各プロセスに生成AIを戦略的に導入し、定型業務を徹底的に自動化する。これにより、編集者やクリエイターをより高付加価値な創造的業務に集中させ、コンテンツ1点あたりのROI(投資対効果)を抜本的に改善する。

- オーディオブックと専門特化(バーティカル)領域への戦略的投資: 「ながら聴き」需要を捉え、急成長するオーディオブック市場での主導権を確保する。同時に、特定の深い情報を求めるニッチなコミュニティに対し、高付加価値な専門コンテンツとサービスを提供するバーティカルメディア戦略を強化する。

第2章:市場概観(Market Overview)

市場規模の全体像と構造変化

日本の出版市場(紙+電子)は、2024年に1兆5,716億円(前年比1.5%減)となり、微減傾向が続いている 1。しかし、この一見緩やかに見える数字の裏には、紙媒体の急激な構造的縮小と、電子媒体の力強い成長という、二極化したダイナミズムが隠されている。

紙媒体の市場は、1996年のピーク時から半減以下にまで縮小しており、特に雑誌の落ち込みは深刻である 2。2023年度の書店ルートにおける推定販売額は7,744億円(前年比5.1%減)と、減少に歯止めがかからない状況が続いている 3。

一方で、電子出版市場は成長の牽引役として存在感を増している。2023年度の市場規模は前年比7.0%増の6,449億円に達した 5。インプレス総合研究所の予測によれば、この成長は継続し、2024年度には6,703億円、そして2029年度には8,000億円弱の規模に達すると見込まれている 8。

この市場構造の変化を分析すると、市場全体が単に縮小しているのではなく、その構成が劇的に変化していることがわかる。市場の崩壊を防いでいるのは、ほぼ独占的に電子コミックの成長である。2023年度の電子書籍市場において、電子コミックは実にその87.6%を占めている 6。これは、現在の日本の「出版市場」が、実質的には「コミック市場」とその周辺領域によって支えられていることを意味する。戦略的観点から見れば、従来の書籍や雑誌を中心とした事業モデルに基づいた戦略はもはや有効ではなく、生存と成長の鍵は、ビジュアル中心でIP展開力が高く、デジタルネイティブなコミックのビジネスモデルの中にこそ見出されるべきである。これは不況ではなく、市場の再構成である。

市場セグメンテーション分析

媒体別

- 紙媒体: 2024年の推定販売金額は、書籍が5,937億円(前年比4.2%減)、雑誌が4,119億円(同6.8%減)と、いずれも減少が続く 1。特に雑誌は、最盛期の3割以下の市場規模にまで落ち込んでいる 2。

- 電子媒体: 電子コミックが市場を強力に牽引しており、2023年度で5,647億円と、電子市場全体の87.6%を占める 6。一方で、文字もの(文芸・実用書など)は593億円、電子雑誌は209億円と、比較的小規模な市場に留まっている 6。新たな成長ドライバーとして、スマートフォンでの閲覧に最適化されたウェブトゥーン(縦スクロールコミック)が電子コミック市場の約1割を占める規模にまで成長している 11。

- オーディオブック: 市場規模はまだ小さいものの、急成長を遂げている注目セグメントである。日本能率協会総合研究所の予測では、2021年度の140億円から2024年度には260億円へと拡大が見込まれている 12。潜在的な市場規模は500億円から800億円に達する可能性も指摘されており、大きな成長余地を秘めている 15。

販売チャネル別

顧客との接点も大きく変化している。書店ルートの売上が7,744億円(2023年度)と減少し続ける一方で、インターネットルート(紙のオンライン販売)が2,835億円、電子出版が7,151億円と、デジタル経由の販売チャネルの重要性が決定的に高まっている 3。物理的な販売拠点である書店数自体も、2003年の約2万880店舗から2023年には1万918店舗へと、この20年で半減しており、顧客接点の喪失が深刻化している 16。

市場成長ドライバーと阻害要因

- 成長ドライバー:

- 電子コミックの持続的かつ力強い成長

- コミック等を起点としたメディアミックスによるIPビジネスの拡大

- ウェブトゥーンというスマートフォンネイティブな新フォーマットの浸透

- オーディオブックによる「ながら需要」の開拓

- 阻害要因:

- 雑誌広告費の長期的な低落傾向 17

- 書店数の減少によるリアルな顧客接点の喪失

- 書籍で35.7%、雑誌で42.9%という極めて高い返品率がもたらす構造的な非効率性とコスト 18

- 円安やエネルギー価格上昇を背景とした原材料費(紙・インク)の高騰による利益圧迫 20

業界の主要KPIベンチマーク分析

- 新刊点数: 年間の新刊点数は約7万点弱で高止まりしているが、そのうち毎年約5万点が「入手不能(絶版・品切れ重版未定)」となっている 23。これは、需要と供給の深刻なミスマッチと、過剰供給体質を明確に示している。

- 平均価格: 原材料費の高騰を背景に、書籍の平均価格は上昇傾向にある。2022年の文庫本の平均価格は711円と、10年前(2012年)から86円上昇した 24。出版科学研究所によれば、2023年時点での書籍全体の平均価格は1,285円となっている 25。

- 電子書籍利用率: 有料電子書籍の利用率は2021年をピークに微減傾向にあり、2025年の調査では17.8%となった 26。しかし、これは市場全体の飽和を示すものではなく、ピッコマやLINEマンガといった特定のマンガアプリプラットフォームの利用はむしろ増加しており、プラットフォーム間の競争が激化していることを示唆している 26。

表1:日本の出版市場規模の推移と予測(単位:十億円)

| 年 | 紙-書籍 | 紙-雑誌 | 紙合計 | 電子-コミック | 電子-文字 | 電子-雑誌 | 電子合計 | 市場総計 | 前年比 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 666.1 | 557.6 | 1,223.7 | 342.0 | 34.9 | 14.9 | 393.1 | 1,616.8 | 104.8% |

| 2021 | 680.4 | 527.7 | 1,208.1 | 466.0 | 44.9 | 11.0 | 551.0 | 1,759.1 | 108.8% |

| 2022 | 649.7 | 479.5 | 1,129.2 | 519.9 | 60.1 | 22.6 | 602.6 | 1,731.8 | 98.4% |

| 2023 | 620.0 | 442.0 | 1,062.0 | 564.7 | 59.3 | 20.9 | 644.9 | 1,706.9 | 98.6% |

| 2024 (E) | 593.7 | 411.9 | 1,005.6 | 587.0 | 60.0 | 23.3 | 670.3 | 1,675.9 | 98.2% |

| 2025 (P) | 570.0 | 385.0 | 955.0 | 605.0 | 61.0 | 25.0 | 691.0 | 1,646.0 | 98.2% |

| 2029 (P) | 500.0 | 310.0 | 810.0 | 690.0 | 65.0 | 30.0 | 785.0 | 1,595.0 | – |

(注) 2020-2023年の数値は出版科学研究所およびインプレス総合研究所の公表データを基に作成。2024年以降はトレンドからの推定値(E)および予測値(P)。電子合計にはウェブトゥーン等を含む。市場総計は各年の公表値に基づくため、内訳の単純合計とは一致しない場合がある。

出典: 1

この表は、業界全体の戦略的ダッシュボードとして機能する。紙媒体の不可逆的な減少と、電子媒体、特に電子コミックがいかに市場全体を下支えしているかを一目で把握できる。経営資源をどのセグメントに配分すべきかという問いに対し、斜陽のレガシーフォーマットから、成長を続けるデジタル、特にIP中心のコミック関連事業へとシフトすべきだという、データに基づいた強力な論拠を提供する。

第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

政治 (Politics)

- 再販売価格維持制度(再販制度): 出版物の価格安定性と全国での均一な入手可能性を担保し、文化的多様性を支えてきたこの制度は、業界の根幹をなす商慣習である 27。しかし、公正取引委員会は競争政策の観点から「廃止すべき」との見解を崩しておらず、常に制度見直しのリスクを抱えている 29。この制度が、デジタル時代に求められるダイナミックな価格戦略やサブスクリプションモデルへの移行を阻害している側面も否定できない。特に、電子書籍は同制度の対象外であるため 30、紙と電子で異なる価格・販売戦略が求められる「ねじれ」が生じ、事業戦略を複雑化させている。

- 海賊版サイト対策: 2021年1月に施行された改正著作権法(侵害コンテンツのダウンロード違法化、リーチサイト規制の導入)や、官民が連携した「STOP! 海賊版」キャンペーン、セキュリティソフトによるアクセス警告方式の導入など、対策は年々強化されている 31。これにより一定の成果は上がっているものの、運営拠点を海外のサーバに置くサイトへの対応には依然として高いハードルがあり、被害は後を絶たない 34。

経済 (Economy)

- 原材料費・エネルギー価格の高騰: 近年の円安、原油価格の上昇を背景に、製紙用のパルプ、インク、そして物流コストが急騰している 20。これは出版社の製造原価と販管費を直接的に圧迫する深刻な問題である 21。再販制度によって柔軟な価格転嫁が困難なため、このコスト増は企業の利益率を著しく悪化させる要因となっている。

- 景気変動と消費マインド: 書籍は生活必需品ではないため、景気後退局面や可処分所得が伸び悩む状況では、個人の娯楽費は削減対象となりやすい。帝国データバンクの景気動向調査においても、「紙類・文具・書籍卸売」の景況感は悪化傾向が報告されている 36。

社会 (Society)

- 可処分時間の奪い合いと読書習慣の変化: スマートフォンの普及により、人々の時間の使い方は根本的に変わった。SNS(特に若年層におけるTikTokの利用拡大)、動画配信サービス(Netflix等)、ソーシャルゲームなどが、かつて読書に向けられていた可処分時間を奪い合っている 37。文化庁が実施した2023年度の調査では、「1カ月に1冊も本を読まない」と回答した人が62.6%に達し、読書離れが加速しているという衝撃的な結果が示された 39。

- しかし、この「読書離れ」という言葉は、現象の表面しか捉えていない可能性がある。同調査では、「本を読まない」と回答した人々のうち75.3%が、SNSやインターネット記事などのテキストコンテンツを「ほぼ毎日読んでいる」と回答している 39。また、若年層のメディア消費動向は、ビジュアルで短時間、かつインタラクティブなコンテンツへと明確にシフトしている 40。これは、人々が物語や情報そのものへの興味を失った「活字離れ」ではなく、伝統的で静的な紙の書籍という「フォーマット」が、現代のライフスタイルや「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する価値観と適合しなくなっている「フォーマット・ミスマッチ」と捉えるべきである。戦略的な示唆は明確だ。出版社は旧来の習慣の衰退を嘆くのではなく、自社のIPを、ウェブトゥーン、ショート動画、インタラクティブなストーリーアプリなど、オーディエンスが実際に時間を費やしているフォーマットとプラットフォームに合わせて再パッケージ化することに注力しなければならない。問題はコンテンツではなく、その「容器」なのである。

- SNSによるヒット創出: 従来のマス広告や書評に代わり、インフルエンサーによる紹介(「インフルエンサー買い」)や、X(旧Twitter)などでの口コミがベストセラーを生み出す事例が一般化している 41。これは、マーケティングの主戦場が完全にデジタル、特にSNSへと移行したことを意味する。

技術 (Technology)

- 生成AIの破壊的インパクト: 生成AIは、出版のバリューチェーン全体を根底から変えるポテンシャルを秘めている。読者データ分析に基づく企画立案、文章生成・校正、翻訳、マーケティングコピーの自動生成、カバーデザイン案の大量創出、オーディオブックの音声合成など、その応用範囲は計り知れない 43。これは単なるコスト削減や効率化のツールに留まらず、クリエイターの創造性を拡張するパートナーにもなり得る。講談社が導入したストーリー分析AI「NOVEL AI」や、白泉社と博報堂などが連携する「AIによる線画自動着色サービス」は、その具体的な活用事例である 46。

- 配信プラットフォームの進化: Kindle Unlimitedに代表されるサブスクリプションモデル(読み放題サービス)の普及は、コンテンツの「所有」から「利用」へと消費形態を変化させた。さらに、ウェブトゥーンのようなスマートフォンでの閲覧体験に最適化された新しいフォーマットが、特にコミック市場で急速にシェアを拡大している 7。

- プリントオンデマンド(POD): 1冊から印刷・製本できるPOD技術は、出版業界が長年抱える在庫リスクと返品問題を根本的に解決するゲームチェンジャーである。世界のPOD市場は年率20%を超える急成長が見込まれており 48、絶版になった名著の復刊や、従来は商業的に成立しにくかったニッチな専門書の出版を容易にし、出版の多様性を担保する技術としても期待される。

法規制 (Legal)

- 著作権法: デジタル化とネットワーク化の進展に対応するため、著作権法は常に改正が議論されている。近年では、電子書籍に対応した出版権の整備 51 や、海賊版対策を強化するための法改正 52 が行われた。一方で、AIが生成したコンテンツの著作権をどのように扱うかという問題は、依然として大きな法整備の課題として残されており、今後の動向を注視する必要がある。

環境 (Environment)

- サステナビリティへの要請: SDGs(持続可能な開発目標)への社会的な関心の高まりを受け、消費者や投資家から企業に対する環境配慮への要請が強まっている。出版業界においては、適切に管理された森林からの木材を使用したFSC認証紙の採用がその代表例である 53。FSC認証紙の利用はコスト増要因となる可能性がある一方、企業の社会的責任(CSR)を果たし、環境意識の高い読者層へのアピールを通じてブランドイメージを向上させるというメリットも存在する 54。

第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

供給者の交渉力: 中程度から強

- 著者・クリエイター: 『鬼滅の刃』や『SPY×FAMILY』のような社会現象を巻き起こすメガヒットを生み出すトップクラスの漫画家や、ミリオンセラーを連発するベストセラー作家は、代替不可能な存在であり、出版社に対して極めて強い交渉力を持つ。出版社は彼らを確保するため、業界標準の印税率(コミックで8~10%が一般的)を上回る好条件や、手厚いサポート体制、専属契約などを提示する必要がある 57。

- 印刷会社: 日本の商業印刷市場は、大日本印刷(DNP)と凸版印刷の大手2社による寡占状態が長年続いている 60。この2社で業界全体の売上の半分以上を占めるため、出版社に対する価格交渉力は強い 62。近年の原材料費高騰においても、そのコストを印刷料金に転嫁する力を有しており、出版社のコスト構造に直接的な影響を与える。

買い手の交渉力: 強

- 読者(最終消費者): デジタル時代において、読者は無数のコンテンツ(無料・有料)に容易にアクセス可能である。書籍や雑誌から、YouTube、Netflix、TikTok、ゲームへと乗り換えるスイッチングコストはほぼゼロに等しい。可処分時間の奪い合いが激化する中、読者の価格感度は高く、その交渉力は非常に強い。

- 流通・小売:

- 大手取次(トーハン、日販): 全国数千の書店への配本網を独占的に握るため、伝統的に出版社に対して強い交渉力を持ってきた。しかし、近年は自社の経営環境が悪化しており、逆に出版社に対して取引条件の見直し(出荷価格の引き下げ)を要求するなど、その力関係は複雑化している 63。

- Amazon: 圧倒的なオンライン販売シェアと膨大な顧客データを背景に、出版社に対して極めて強い交渉力を持つ。流通におけるその支配的な地位は、マージン交渉や販売戦略において、出版社にとって無視できない圧力となっている 65。

新規参入の脅威: 高

伝統的な紙の出版事業への参入には、編集ノウハウの蓄積や取次・書店との関係構築など高い参入障壁が存在する。しかし、デジタル領域ではこの構図は全く当てはまらない。

- IT企業の参入: DMM 68 やnoteといったIT企業が、自社のプラットフォームと技術力を武器に出版関連事業へ参入し、既存のプレイヤーを脅かしている。

- セルフパブリッシングの台頭: AmazonのKindleダイレクト・パブリッシング(KDP)に代表される自己出版プラットフォームが普及したことで、作家やインフルエンサーが「出版社」という中間業者を介さずに、直接読者にコンテンツを届けることが可能になった。これは、才能を発掘し、読者へ届けるという出版社のゲートキーパーとしての役割そのものを問い直す動きであり、大きな脅威となっている。

代替品の脅威: 非常に強

出版業界における競争環境を分析する際、競合を他の出版社のみと考えるのは戦略的な誤りである。可処分時間の配分に関するデータ 37 や若年層のメディア消費習慣 40 は、真の競争相手がNetflixやTikTokであることを明確に示している。消費者の有限な「アテンション(注意)」という資源を巡る戦いが、競争の本質である。

消費者がNetflixのシリーズを一気見したり、TikTokのフィードをスクロールしたりする時間は、本を読んでいない時間である。これらは直接的な代替品に他ならない。脳科学的研究が示すように、読書が提供する深く、没入的で、能動的な認知的体験という独自の価値 70 は、これらのデジタルプラットフォームが提供する、ドーパミン駆動型で、短時間で、受動的な消費モデルとは根本的に対立する。

したがって、出版業界のマーケティングと製品開発は、この異業種との競争を明確に意識しなければならない。「良い本」であるだけでは不十分であり、デジタルによる気晴らしに対する、脳を活性化させる価値ある代替案として自らを位置づけるか、あるいは自社のIPを代替品のプラットフォーム上で成功する形に適合させる必要がある。

業界内の競争: 高

- 大手出版社間の競争: 大手総合出版社(講談社、集英社、KADOKAWA、小学館)の間では、有力な作家や人気漫画家の獲得競争、そして有望なIPの争奪戦が常に繰り広げられている。

- プラットフォーム間の競争: 電子書籍市場では、Kindleストア、コミックシーモア、ピッコマ、LINEマンガといった主要な電子書籍ストア間でのシェア争いが熾烈を極めている。各社は、大規模な割引キャンペーン、独占・先行配信、オリジナルコンテンツの開発などを通じて、ユーザーの獲得と囲い込みを図っている 26。

第5章:バリューチェーンとエコシステム分析

伝統的バリューチェーンの崩壊とAIによる再定義

出版業界の伝統的なバリューチェーンは、「企画 → 編集・著者契約 → 制作・DTP → 印刷・製本 → 流通(取次) → 販売(書店) → マーケティング・販促」という、比較的直線的で固定化されたプロセスであった。しかし、生成AIをはじめとするテクノロジーは、このチェーンのあらゆる部分に破壊的な影響を与え、再定義を迫っている。

- 企画: 従来、編集者の経験と勘に大きく依存していた企画立案は、AIによる読者データやSNSトレンドのリアルタイム分析によって、ヒットの確度を高めるデータドリブンなプロセスへと変貌する 43。

- 編集・制作: AIによる文章校正、要約、翻訳、文字起こしの自動化は、編集者の作業負荷を大幅に軽減し、より創造的な業務への集中を可能にする 43。これにより、制作プロセス全体の生産性が飛躍的に向上する。

- 印刷・流通: AIによる精緻な需要予測と、それに基づく印刷部数の最適化は、業界の長年の課題であった高い返品率を劇的に削減する可能性を秘めている 46。さらに、POD(プリントオンデマンド)技術との組み合わせは、物理的な在庫そのものを不要にし、サプライチェーンを根底から覆す。

- マーケティング: AIは、膨大な読者データから特定のターゲットセグメントを正確に特定し、各セグメントに最適化されたパーソナライズ広告を自動で配信することを可能にする 44。

価値の源泉のシフト:フローからストックへ

バリューチェーンの変化に伴い、収益を生み出す価値の源泉も根本的にシフトしている。

- フロー価値(従来モデル): 新刊を出版し、その一過性の販売(フロー)によって収益を得るビジネスモデル。価値は時間とともに減衰する。

- ストック価値(新モデル): 生み出したコンテンツを単なる「出版物」ではなく、永続的な価値を持つ「IP(知的財産)」として位置づける。このIPという資産(ストック)を多角的に活用し、継続的かつ指数関数的な収益を生み出すモデルである。一つのヒットした漫画を起点に、アニメ化、映画化、ゲーム化、グッズ化、海外展開へと繋げるメディアミックス戦略がその典型例である。現代の出版社の企業価値は、もはや年間の新刊売上高ではなく、保有するIPポートフォリオの質と量、そしてそれを展開する能力に大きく依存するようになっている。

エコシステムの再構築

かつての出版エコシステムは、出版社、印刷会社、取次、書店という各プレイヤーが、緊張関係にありながらも相互依存的なパートナーシップを形成していた。しかし、Amazonの台頭は、この安定した構造を根本から破壊し、エコシステムを再構築した。

この現象は、以下の段階を経て進行した。

- チャネルとしての参入: Amazonは当初、超効率的なオンライン書店という新しい「買い手」としてエコシステムに参入した 65。

- 中間機能の排除: 次に、取次を介さず出版社と直接取引を行うことで、エコシステムの要であった取次機能を弱体化させた。

- プラットフォーム支配: Kindleの成功により、電子書籍市場における支配的なプラットフォームとなり、顧客との関係性およびそのデータを完全に掌握した 67。

- 競合への転身: そして、KDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)や自社レーベルの立ち上げを通じて、著者やコンテンツを巡って出版社と直接競合するプレイヤーへと変貌を遂げた 66。

この結果、Amazonは業界にとって最大の顧客であり、最大の販売チャネルであり、最大のプラットフォームであり、そして成長を続ける競合相手であるという、特異な存在(Singularity)となった。出版社はもはやAmazonを単なる販売チャネルとして扱うことはできない。その圧倒的なリーチを活用しつつ、D2Cチャネルの構築や他の小売パートナーとの関係強化を通じて、そのエコシステム支配力を戦略的に緩和する、多角的で洗練されたアプローチが不可欠である。

第6章:顧客需要の特性分析

読者セグメント分析

多様化する読者のニーズを理解することは、事業戦略策定の基盤となる。主要なセグメントの特性は以下の通りである。

- Z世代(1990年代後半~2010年代序盤生まれ): 彼らは「活字離れ」ではなく、明確な「紙媒体離れ」の世代である。情報収集とコンテンツ消費の主戦場は、Instagram、YouTube、TikTokといったSNSと動画サイトである 40。消費行動においては、「失敗したくない」というリアル志向が強く、価格やSNS上の口コミ、インフルエンサーのレビューを購買決定の重要な判断材料とする 73。ウェブトゥーンのようなビジュアルコンテンツ、オーディオブックのような聴覚コンテンツ、そして「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視した短いコンテンツへの親和性が極めて高い。

- ミレニアル世代(1980年代~1990年代中盤生まれ): デジタルと紙を柔軟に併用するハイブリッドな読書習慣を持つ。キャリア形成や自己投資への関心が高く、ビジネス書や専門書、実用書といったジャンルで安定した需要を形成している。

- シニア層: 紙媒体への愛着が最も強い層であり、新聞や雑誌の主要な読者層を構成する。健康、趣味(園芸、旅行)、歴史といったジャンルで安定した需要が見られるが、人口動態的に市場の先細りは避けられない。

書店・流通のニーズ分析

デジタル化が進む中でも、リアル書店は依然として重要な顧客接点であり、そのニーズを理解することは不可欠である。

書店が出版社に求めているのは、単に魅力的な新刊を供給することだけではない。書店の経営が厳しさを増す中、店舗への集客と売上を直接的に支援する販促協力が強く求められている。具体的には、著者サイン会やトークイベントの企画、書店限定の購入特典(書き下ろしショートストーリーや特製しおり等)の提供、目を引くPOPやパネルといった販促物の作成などが挙げられる 74。

さらに、書店の経営を最も圧迫している要因の一つが、売れ残り商品を返送する際の手間とコストである。したがって、出版社による精度の高い需要予測に基づいた適正な配本と、それによる返品率の低減は、書店にとって死活問題となっている。出版社は、魅力的なパブリシティ活動などを通じて話題を創出し、書店員が自ら「この本を売りたい」と情熱を持てるような環境を整えることが、これまで以上に重要となっている 76。

第7章:業界の内部環境分析

VRIO分析(持続的競争優位の源泉)

出版社の競争優位の源泉をVRIOフレームワークで分析すると、その強みと課題が明確になる。

- 価値(Value): 優れた編集者が持つ、時代の潮流を読み解きヒットの種を見出す「目利き力」。有力な作家やクリエイターとの長期にわたる信頼関係。そして、メディアミックスの核となる強力なIPポートフォリオ。これらは間違いなく価値ある経営資源である。

- 希少性(Rarity): 『週刊少年ジャンプ』や『文藝春秋』のような、国民的な知名度とブランド力を持つ雑誌・レーベル。また、長年にわたり蓄積されてきた膨大なコンテンツのアーカイブ(バックリスト)も、他社が容易に獲得できない希少な資産である。

- 模倣困難性(Inimitability): 作家やクリエイターとの人間関係に基づく属人的な信頼関係や、ヒット作を継続的に生み出す組織文化、編集ノウハウは、形式知化が難しく、模倣が困難である。

- 組織(Organization): ここが業界全体の最大の課題である。 多くの出版社は、伝統的な紙媒体の出版を前提とした組織構造や人材構成、業務プロセスに最適化されている。そのため、IPの多角展開、データ活用、D2Cモデルの構築といった、デジタル時代に求められる新たなケイパビリティを最大限に活かすための組織体制が追いついていない。これが持続的な競争優位の実現を阻害する最大のボトルネックとなっている。

人材動向と課題

- 求められる人材像の多様化: 競争環境の変化に伴い、出版社で求められる人材像は劇的に変化している。伝統的な編集者に加え、データアナリスト、デジタルマーケター、IPライセンスの専門家、コミュニティマネージャー、AIスペシャリストといった、これまで出版業界には少なかった専門人材の獲得が企業の成長に不可欠となっている。

- 人材獲得競争: これらの専門人材は、IT業界やコンサルティング業界など、他業界からの需要も極めて高い。出版業界の伝統的な給与水準や労働環境では、高待遇を提示するIT業界との人材獲得競争において劣勢に立たされがちである。長時間労働の是正といった働き方改革の推進や、多様な専門性を評価し、魅力的なキャリアパスを提示できる人事制度の改革が急務である。

労働生産性

- ROI管理の課題: 従来の出版ビジネスでは、書籍1点あたりのROI(投資対効果)の可視化が不十分であり、編集者の経験と勘に頼った属人的な意思決定が多くなされてきた。今後は、データに基づいた客観的なROI管理へと転換し、投資の精度を高める必要がある。

- AIによる生産性向上: 生成AIの活用は、この課題に対する強力な解決策となり得る。校正、要約、翻訳といった定型業務を自動化することで、編集者は企画立案や作家との対話といった、より付加価値の高い創造的な業務に時間を振り向けることが可能になり、組織全体の労働生産性を飛躍的に向上させる可能性がある 45。

第8章:主要トレンドと未来予測

IPエコシステムの深化

今後の出版ビジネスの中核は、IPエコシステムの構築とその深化にある。KADOKAWAが掲げる「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略 78 は、このトレンドを象徴している。これは、単発のメディアミックス(例:漫画のヒット→アニメ化)から、IPの企画・創出段階からゲーム、アニメ、グッズ、海外展開などを常時連動させる、より統合されたエコシステムへと進化することを意味する。このモデルでは、IPのLTV(Life Time Value:顧客生涯価値ならぬ知的財産生涯価値)を最大化することが経営の最重要目標となる。

D2C(Direct to Consumer)モデルの本格化

出版社が、取次や書店といった中間業者を介さず、自社のECサイト、クラウドファンディング、会員制オンラインサロンなどを通じて、読者と直接繋がるビジネスモデルが本格化する。D2Cへのシフトは、単に中間マージンを削減し利益率を向上させるだけでなく、以下の戦略的価値をもたらす。

- 顧客データの直接取得: 誰が、何を、いつ、どのように購入・消費しているかという貴重な一次データを直接取得できる。

- パーソナライズ: 取得したデータを基に、個々の読者に最適化されたコンテンツや体験を提供できる。

- ファンコミュニティ形成: 読者との継続的なエンゲージメントを通じて、熱量の高いファンコミュニティを形成し、ブランドロイヤリティを高めることができる。

オーディオブック市場の離陸

スマートフォンの普及と、通勤中や家事をしながらといった「ながら需要」の高まりを背景に、オーディオブック市場は本格的な成長期(離陸フェーズ)に入る 12。さらに、生成AIによる音声合成技術の進化 77 は、制作コストを劇的に低下させ、これまで音声化が難しかった膨大なバックリスト作品のオーディオブック化を可能にする。これにより、提供されるコンテンツ数が爆発的に増加し、市場の拡大をさらに加速させるだろう。

AIと著作の共存

生成AIは、作家や編集者の仕事を一方的に奪う存在ではなく、アイデアの創出や煩雑な作業の効率化を支援する「強力なアシスタント」として、創造のプロセスに組み込まれていく。AIが生成したコンテンツの著作権の扱いは、今後法整備が必要となる重要な論点だが、人間とAIが協業する新たな創作スタイルが一般化し、これまでになかった新しい表現や物語が生まれることが期待される。

第9章:主要プレイヤーの戦略分析

業界をリードする主要プレイヤーの戦略を比較分析することで、競争の力学と未来の方向性が見えてくる。

表2:主要プレイヤーの戦略比較マトリクス

| プレイヤー | コアビジョン/戦略 | IP戦略の焦点 | DXの進捗と主要施策 | グローバル展開 | D2Cの取り組み |

|---|---|---|---|---|---|

| KADOKAWA | 「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」 | IPのLTV最大化、メディアミックスの常時連動(アニメ、ゲーム、教育) | デジタル製造・物流工場への投資、ニコニコ事業との連携、EdTech | 海外拠点(北米、アジア)の拡充、翻訳出版・海外発IPの強化、M\&A | ファンコミュニティ事業(流通総額2倍目標)、自社ECサイト |

| 集英社 | 強力なコミックIPを核としたコンテンツ企業 | 『週刊少年ジャンプ』発のメガヒットIPの創出とメディアミックス | 「MANGA Plus by SHUEISHA」によるグローバル同時配信、データ活用サービス「Shueisha Data +」 | アニメIPのライセンスビジネス(特にアジア圏)、Gaudiyとの連携による海外コミュニティ展開 | 限定グッズ販売サイト、ファンイベント |

| 講談社 | 「おもしろくて、ためになる」総合出版社としての「出版の再発明」 | 多様なジャンルのIPポートフォリオ。漫画、文芸、児童書のバランス | BtoBサイト「講談社C-station」、営業支援システムの自社開発、データ分析部署の強化 | 伝統的なライセンスビジネス、翻訳出版 | オンラインメディア(mi-mollet等)、限定版販売 |

| 小学館 | 児童書・学習まんがから青年誌まで、全世代向けコンテンツの提供 | 『ドラえもん』『名探偵コナン』等の国民的IPの維持・活用 | デジタルメディアの運営、電子書籍配信の強化 | アニメ・キャラクターのライセンスビジネス中心 | キャラクターグッズECサイト、イベント |

| Amazon | 地球上で最もお客様を大切にする企業 | KDPを通じたオープンなIPプラットフォーム化、自社制作コンテンツ(映像) | Kindleエコシステムの維持・強化、膨大な顧客データの活用、AIレコメンデーション | グローバルなプラットフォーム展開 | 究極のD2Cモデルそのもの。顧客との直接的関係を独占 |

出典: 65

分析の要点

- KADOKAWA: 「IP」と「テクノロジー」を経営の両輪と位置づけ、従来の出版社の枠を超えた「クリエイティブプラットフォーマー」への変革を最も明確に打ち出している。アニメ、ゲーム、教育といった多様な事業ポートフォリオを持ち、M\&Aにも積極的で、事業間のシナジーを追求する戦略が際立っている 78。

- 集英社・講談社: 『週刊少年ジャンプ』や『週刊少年マガジン』といった、世界的に通用する強力なコミックIPを多数保有していることが最大の強みである。これらのIPを軸としたメディアミックスと海外へのライセンス展開が収益の柱となっている。両社ともにDXにも注力しており、特に講談社はBtoBサイト「C-station」の立ち上げや営業支援システムの自社開発など、業務プロセスのデジタル化を着実に進めている 85。

- Amazon: 巨大な販売プラットフォームと顧客データを武器に、業界への影響力を拡大し続けている。特に、KDPによるセルフパブリッシングの推進は、出版社が長年担ってきた才能発掘というゲートキーパーとしての役割を根本から揺るがしており、エコシステム内のルールメーカーとしての地位を固めている 65。

第10章:戦略的インプリケーションと推奨事項

勝者と敗者を分ける要因

これまでの分析を統合すると、今後3~5年で出版業界の勝者と敗者を分ける要因は、以下の3点に集約される。

- IPエコシステム構築能力: 個別のヒット作を生み出す能力だけでは不十分である。創出したIPを多角的に展開し、アニメ、ゲーム、グッズ、海外ライセンスなど、複数の収益源からなる持続的なキャッシュフローを生み出す仕組み(エコシステム)を構築・運営できるかどうかが決定的な差となる。

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の実行速度: データ分析、AI活用、D2Cモデル構築といったテクノロジーを、単なるコスト削減ツールとしてではなく、経営の中核に据え、事業モデルと組織全体を迅速に変革できるか。口先だけのDXではなく、具体的な投資と組織改革を伴う実行力が問われる。

- グローバル市場への本気度: 国内の人口減少と市場縮小が避けられない中、海外市場を単なる「おまけ」ではなく、本格的な成長ドライバーとして開拓し、収益の柱に育て上げることができるか。

捉えるべき機会と備えるべき脅威

この市場で生き残り、成長するためには、以下の機会(Opportunity)を捉え、脅威(Threat)に備えるべきである。

- 機会(Opportunity):

- 生産性革命: 生成AIを全社的に導入し、編集・制作・マーケティングの生産性を飛躍的に向上させる機会。

- 新興成長市場: オーディオブックやウェブトゥーンといった、まだ勝者が確定していない高成長市場へ早期に参入し、主導権を握る機会。

- 顧客との直接対話: D2Cモデルを構築し、中間業者を介さずに顧客と直接的な関係を築き、ロイヤリティとLTVを高める機会。

- 資産の再収益化: 埋もれている膨大なバックリスト(過去の出版物)をIPとして捉え直し、デジタル化(電子書籍、オーディオブック化)することで、新たな収益源とする機会。

- 脅威(Threat):

- プラットフォーマーへの依存: Amazonをはじめとする巨大プラットフォーマーへの販売依存度が高まり、マージン低下やデータ独占といった形で交渉力を失う脅威。

- 人材獲得競争の敗北: デジタル化に必要な専門人材を、より待遇の良いIT業界等に奪われ、変革の担い手を確保できなくなる脅威。

- 可処分時間の喪失: 動画配信やSNSといった代替エンターテインメントに読者の可処分時間を奪われ続け、市場全体がさらに縮小する脅威。

- 経営の硬直化: 成功体験の強い紙媒体や旧来の取次流通システムに固執し、抜本的な事業転換のタイミングを逸する脅威。

戦略的オプションの提示と評価

上記の分析に基づき、取り得る戦略的オプションを以下に3つ提示する。

- Option A: IPエコシステム・アクセラレーター(高リスク・高リターン:推奨)

- 概要: 既存の強力なIPを核に、アニメ・ゲームスタジオのM\&Aや戦略的提携を加速させる。IPの企画段階からグローバルなメディアミックス展開を前提とした全社横断的なプロジェクトチームを組成し、IP価値の最大化を最優先する。

- メリット: 成功すれば、収益の柱を多角化し、指数関数的な成長を実現できる。

- デメリット: 多額の先行投資が必要。異業種であるアニメ・ゲーム事業のマネジメントには高度な専門性が求められ、失敗時のリスクも大きい。

- Option B: バーティカル・コミュニティ・リーダー(中リスク・中リターン)

- 概要: 特定の専門分野(例:ビジネス、金融、プログラミング、特定の趣味など)に特化する。高品質なコンテンツ(書籍、動画、ウェビナー)と、熱量の高い会員が集うオンラインコミュニティを組み合わせたサブスクリプションモデルを構築する。

- メリット: ニッチ市場で圧倒的な地位を築くことで、価格競争を回避し、高エンゲージメント・高収益な安定したビジネスモデルを確立できる。

- デメリット: 市場規模が限定されるため、大きな成長は望みにくい。コミュニティ運営には高い専門性と継続的な努力が必要。

- Option C: DXパブリッシング・サービスプロバイダー(低リスク・低リターン)

- 概要: 自社で培った編集・制作ノウハウと、導入したAI技術を組み合わせ、他社(特に中小出版社)や個人の出版活動を支援するBtoBサービス事業(編集代行、DTP、AI校正ツール提供など)を展開する。

- メリット: 既存の資源を活用でき、比較的低リスクで新たな収益源を確保できる。

- デメリット: サービス業であり、利益率が低い可能性がある。出版業界全体の縮小の影響を受ける。

最終提言:事業戦略「IP Renaissance 2028」

最終的に、データと論理に基づき最も説得力のある事業戦略として、Option A「IPエコシステム・アクセラレーター」を主軸としつつ、Option BとCの要素も一部取り入れたハイブリッド戦略「IP Renaissance 2028」を提言する。

実行に向けたアクションプラン概要

- フェーズ1:基盤構築(Year 1-2)

- 組織改革: 社長直下に全社横断の「IP戦略統括本部」を新設。データ分析、デジタルマーケティング、海外ライセンス管理の専門人材を外部から積極的に採用・育成する。全社の最重要KPIを従来の「書籍売上」から「IP別LTV」へと転換する。

- テクノロジー投資: 全編集部への生成AIツール(校正、要約、翻訳等)の導入と、その活用を前提とした業務フローの再設計。D2Cの核となる自社プラットフォーム(EC、コミュニティ機能統合型)の構築に着手。

- フェーズ2:エコシステム拡大(Year 2-5)

- 事業開発: 海外(特に北米・東南アジア)の有力IPホルダーやゲーム開発会社との戦略的提携・M\&Aを実行。オーディオブック制作を内製化し、主要プラットフォームへの供給を拡大。国内外の有望なウェブトゥーンスタジオへの出資・提携を推進する。

- ROI改善: AI需要予測システムを本格導入し、サプライチェーンを最適化。返品率を現在の35%から15%以下に削減することを目標とする。

- 主要KPIと目標値(2028年3月期)

- 海外売上高比率: 現状10% → 30%

- IP由来売上高比率(書籍販売以外): 現状40% → 70%

- D2C売上高比率: 現状5% → 20%

- 返品率(書籍): 現状35% → 15%

この戦略は、出版という事業の定義そのものを「本を作って売る」ことから「IPを創造し、テクノロジーを駆使して、その価値をグローバルに最大化する」ことへと再定義するものである。痛みを伴う変革ではあるが、これが構造転換期を乗り越え、出版のルネサンスを実現する唯一の道である。

第11章:付録

参考文献・引用データ・参考ウェブサイトリスト

本レポートの作成にあたり、以下の情報源を参照した。

- 全国出版協会・出版科学研究所: 「出版指標 年報」、「季刊 出版指標」 1

- インプレス総合研究所: 「電子書籍ビジネス調査報告書」 各年版 5

- 日本能率協会総合研究所: オーディオブック市場に関する調査 12

- 株式会社電通: 「日本の広告費」 17

- 文化庁: 「国語に関する世論調査」 39

- 国立国会図書館: 調査研究報告書 29

- 内閣府知的財産戦略推進事務局: 「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー」 32

- 総務省: 情報通信白書、関連報告書 31

- 日本出版販売株式会社: 「出版物販売額の実態」 3

- 株式会社KADOKAWA: IR資料、中期経営計画 78

- 各種調査会社レポート(Kings Research, Mordor Intelligence, GII, Straits Research) 48

- その他、本レポート中に引用として記載した各ウェブサイト。

引用文献

- 2024年出版市場(紙+電子)は1兆5716億円で前年比1.5%減 …, https://hon.jp/news/1.0/0/53725

- 日本の出版販売額 | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/statistics/japan/

- 「出版物販売額の実態 2024」「書店経営指標 2024年版」発行のご案内 – 日本出版販売, https://www.nippan.co.jp/news/data2024_20241213/

- 【日本出版販売】「出版物販売額の実態 2024」「書店経営指標 …, https://book-link.jp/media/archives/18294

- インプレス総合研究所、2023年度の電子書籍市場規模は6449億円と発表:前年比7.0%増, https://current.ndl.go.jp/car/223242

- 2023年度の電子書籍市場規模は6449億円 – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/697

- 2028年度には8000億円市場に成長『電子書籍ビジネス調査報告書2024』7月25日発売Webtoon, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006028.000005875.html

- インプレス総合研究所、2024年度の電子書籍市場規模は6703億円と発表:前年比3.9%増, https://current.ndl.go.jp/car/255891

- 電子書籍の市場規模・業界動向レポート | インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/ebook

- 電子書籍ビジネス調査報告書2024 – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/report/list/ebook/502008

- 2022年度の市場規模は6026億円、2027年度には8000億円市場に …, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/673

- 【デジタルトレンド】急成長するオーディオブック市場 オーディブルが「聴き放題」サービス参入(堀鉄彦) – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/254333/

- オーディオブック市場 2024年に260億円規模に | 株式会社 日本能率 …, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000035568.html

- オーディオブック市場、2024年には260億円に拡大する見通し 声優によるナレーションや朗読コンテンツも人気に | gamebiz, https://gamebiz.jp/news/257276

- 日本とアメリカのオーディオブック市場の違い – AJEC-日本編集制作協会, https://www.ajec.or.jp/interview_width_ueda1/

- 本を読んでいますか? 増加する読書離れと電子書籍の普及 | あらたにす, http://allatanys.jp/blogs/26746/

- 2024年 日本の広告費|新聞/雑誌/ラジオ/テレビ/マスコミ四媒体広告 …, https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2024/media2.html

- 出版業界事情:下がらない返品率に最終手段? 出版社トップ3が …, https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20210615/se1/00m/020/015000c

- 出版社の本の断裁 会社の片付けをしていて感じたこと(まだ片付け中ですが) – ほんの木, https://www.honnoki.jp/blog/archives/2434

- 書店経営難を考える③ 書店の粗利増を出版社は受け止められるのか?出版業界の正味改善から考える|ウィスキーキラー – note, https://note.com/goro890200/n/n99eae192eb8f

- 円安で海外ベストセラーが読めなくなる!:FACTA ONLINE, https://facta.co.jp/article/202310014.html

- 紙の値上げで出版のコストが上がる|木村洋平 – note, https://note.com/kimura_story/n/n443d2f32083d

- 本の[流通点数] | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/column/20070226/

- 書籍販売額 | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/statistics/paperback/

- 1日1軒以上書店が消えた… 薄利や流通慣行の難題をどう乗り切るか …, https://journal.meti.go.jp/p/35879/

- 2024年度の国内市場規模は前年比3.9%増の6703億円 『電子書籍ビジネス調査報告書2025』7月24日発売 飛躍への転換期に入ったWebtoon、IP戦略、海外展開 – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/715

- C 出版再販制度の維持と運用, https://www.jbpa.or.jp/nenshi/pdf/p63-74.pdf

- 著作物再販制度の存廃問題について(会長談話), https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/16/kohyo16-d2.html

- 梶 善 登 諸外国の書籍再販制度 – 国立国会図書館デジタルコレクション, https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999613_po_069903.pdf?contentNo=1

- 再販売価格維持制度に依拠した出版流通の課題 – 明治学院大学経済学部, https://econ.meijigakuin.ac.jp/research/publication/pdf/145-6.pdf

- 出版物海賊版サイトの最新状況と対策, https://www.soumu.go.jp/main_content/000780146.pdf

- インターネット上の海賊版に対する 総合的な対策メニュー及び工程表, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pdf/kaizokuban_taisaku.pdf

- インターネット上の海賊版サイト対策に関する 現状とりまとめ骨子 – 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/000816832.pdf

- 最新の海賊版対策の実務 – 文化庁, https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r05_04/pdf/94002301_04.pdf

- 多くの業種が物価上昇にともなう原材料費の高騰に影響受ける。来期見通しでは、商社などが先行きの不安定さから判断引き下げ – 労働政策研究・研修機構, https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2023/01_02/blm_01.html

- 2025年1月の景気動向調査|株式会社 帝国データバンク[TDB], https://www.tdb.co.jp/report/economic/ets202501/

- 「スマートフォンメディア&おでかけ 定点調査2025」可処分時間の …, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000043425.html

- 「可処分時間」の奪い合いが、小売業でも起きている【コメ兵 藤原義昭】 – アジェンダノート, https://agenda-note.com/retail/detail/id=752

- 「月に1冊も本読まない」が6割超:進む読書離れ―文化庁調査 …, https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02135/

- Z世代の約8割が「SNSのまとめコンテンツ」を活用!サーチエンジン検索は”買い物に失敗しないための下調べに利用【ファストマーケティング調査】 – マナミナ, https://manamina.valuesccg.com/articles/4144

- 個人でも再現できるSNSマーケティングの成功事例|大企業が集客にSNS活用する戦略も合わせて解説, https://herozz.co.jp/blog/sns-marketing-success-stories/

- 【2025年最新】SNSキャンペーン成功事例!トレンドを活用した面白い手法やROI設計について解説! – Metabadge, https://metabadge.cloudcircus.jp/media/column/sns-campaign-case

- 「生成AI」で出版業界はこう変わる|株式会社AIworker – note, https://note.com/ai__worker/n/nc864168d4418

- 生成AI活用の最新事例を紹介!出版業界における効率化と今後の展望 – アカリンク合同会社, https://aka-link.net/publishing-industry-ai/

- 出版業界における生成AI活用法|編集工数25%削減の実例 – note, https://note.com/ai_komon/n/n9f3849050b9b

- 出版業界における生成AI活用事例|生産性向上・流通最適化 …, https://dx-consultant.co.jp/publishing_industry_ai_case/

- ウェブトゥーン:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測, https://www.gii.co.jp/report/moi1408395-webtoons-market-share-analysis-industry-trends.html

- オンデマンド市場規模と株式調査レポートを印刷[2031] – Kings Research, https://www.kingsresearch.com/ja/print-on-demand-market-224

- プリント・オン・デマンド市場 | 市場規模 業界シェア 市場分析 成長 …, https://www.gii.co.jp/report/tbrc1717290-print-on-demand-global-market-report.html

- オンデマンド印刷市場の規模、シェア、2033年までの成長予測 – Straits Research, https://straitsresearch.com/jp/report/print-on-demand-market

- 電子出版の発展に向けた出版権の整備 – 参議院, https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140701019.pdf

- 令和5年通常国会 著作権法改正について – 文化庁, https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05_hokaisei/

- 環境に配慮した用紙だけでできている「FSC®認証」製品の刊行を一部の児童書からスタート | 株式会社ポプラ社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000031579.html

- FSC認証とは?企業が知っておくべき取得メリット・導入手順 …, https://sustech-inc.co.jp/carbonix/media/fsc-certification/

- FSC®認証マーク付き印刷物 – 株式会社伊勢出版, http://www.iseshuppan.co.jp/business-information/print-media/fsc/

- 背景や仕組み、FSC®認証紙と再生紙との違い、メリット・デメリットについて解説 | RYOAN BLOG, https://www.ryoan.net/blog/archives/2929/

- 質問箱019:印税率について|篁千夏 – note, https://note.com/chinatsu_tkmr/n/nbc15c79e2226

- 漫画家はいつ法人化すべき?確定申告の基本と法人化のメリット・デメリット – 税理士法人松本, https://www.tokyo-consulting.com/setsuritsu/blog/923/

- 【漫画家・小説家の確定申告】損をしないためには専門の税理士への依頼がオススメ!, https://ac-re.jp/blog/comic-tax/

- 大手印刷会社2社の違いを数字で比較 – ES研究所, https://es-labo.com/flow/industryresearch/printing/major-printing-company-difference/

- 印刷2強の凸版と大日本、「脱印刷」を加速【業界研究ニュース】 – 就活ニュースペーパー, https://asahi.gakujo.ne.jp/research/industry_topics/detail/id=3339

- 【大日本印刷戦略分析①】総合印刷業界の強みと弱みをSWOT分析で …, https://note.com/strategies/n/n41a9756d7886

- 取次による書籍出荷価格の引き下げ交渉が難航 – 川本裕司|論座 …, https://webronza.asahi.com/national/articles/2019012200006.html

- これからの出版業界の話をしよう|ウィスキーキラー – note, https://note.com/goro890200/n/n6a0176611b1a

- 出版業界の現状とこれからの動向をわかりやすく解説 | 人生を変える …, https://alphabetabooks.com/column/7381/

- 出版業界の闇とは?著者・編集者・取次店・書店の苦労, https://shoseki.net/publication/the-dark-side-of-the-publishing-industry/

- 出版業界の現状と将来性!メリット・デメリットを理解して成功する方法 – ジョブトラアカデミー, https://job-tryout.com/column/432/

- DMMブックス|事業情報|DMM Group, https://dmm-corp.com/business/e-book/

- 日本のZ世代意識調査-SNSのイメージや消費感度編 – ネオマーケティング, https://corp.neo-m.jp/report/investigation/itmedia_049_generation-z-sns

- 読書は最高の脳トレーニング | 幼児教室コペル, https://copel.co.jp/column/reading-trainning-brain/

- 【読書習慣が学力、創造性を高める】 読書が脳に与える驚きの影響 土屋秀宇×川島隆太, https://www.chichi.co.jp/web/20210824_tuchiya_kawasima/

- 本を読むだけで脳は若返る | 新刊ビジネス書の要約『TOPPOINT(トップポイント)』, https://www.toppoint.jp/library/20240308

- 【Z世代トレンド】400人調査で判明!消費行動のカギは「自分軸 …, https://prx.dentsuprc.co.jp/blog/generation_z_research

- 企業出版専門の出版社が教える、結果が出る本の販促 – マーケティング出版®+plus, https://publish-marketing.com/book-promotion/

- 出版書籍の売上を伸ばすマーケティング施策 – 日本橋出版, https://nihonbashi-pub.co.jp/665

- 著者・編集者・書店・読者をつなぐ仕事。書籍プロモーション …, https://crossmedian.com/2024/03/8715/

- 出版業における生成AI活用について。基礎知識から業界の課題・解決に向けた解説まで, https://techsuite.biz/%E5%87%BA%E7%89%88%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%94%9F%E6%88%90ai%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%82%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%81%8B%E3%82%89/

- 中期経営計画 – KADOKAWA, https://group.kadokawa.co.jp/ir/media-download/1020/cbc6293625c5027c/

- 中期経営計画 | IR情報 | KADOKAWAグループ ポータルサイト, https://group.kadokawa.co.jp/ir/plan.html

- KADOKAWAが2024年3月期第2四半期決算と新たな中期経営計画公表 – Media Innovation, https://media-innovation.jp/article/2023/11/08/141157.html

- KADOKAWA 2024年3月期第2四半期決算と新たな中期経営計画を公表 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000013620.000007006.html

- 株式会社KADOKAWA/*【経営企画】グローバル展開強化に伴い事業企画・経営企画を強化中, https://www.r-agent.com/kensaku/kyujin/20250608-041-01-090.html

- アニメ人気に後押しされ、アジアで広がる商品化ビジネス | 地域・分析レポート – ジェトロ, https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2024/be07507437869e1b.html

- 集英社ら、BtoBサイト「集英社少女マンガIPガイド」オープン …, https://markezine.jp/article/detail/46191

- 講談社に学ぶ、デジタル時代の営業戦略とは?コンテンツによるデジタルセールス戦略を紹介, https://www.openpage.jp/blog/digital-sales-strategy-kodansha/

- 株式会社講談社, https://www.bizreach.jp/job-feed/public-advertising/u3yecp6/

- 本当に使える営業支援システムをつくるには? 営業部門とIT部門が深い信頼でつながる講談社の実践 – SalesZine, https://saleszine.jp/article/detail/6376

- 23B-Q02 新刊書籍点数 – 総務省統計局, https://www.stat.go.jp/library/faq/faq23/faq23b02.html

- JEPA|日本電子出版協会 出版不況と電子書籍, https://www.jepa.or.jp/keyperson_message/201407_407/

- 電子書籍の情報をまとめてみる – Biglobe, http://www7b.biglobe.ne.jp/~yama88/info.html

- 2015年度の電子書籍市場規模は前年比25.1%増の1,584億円 2020年度は3,000億円規模へと成長 ~電子書籍市場規模に関する調査結果2016~ | インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/452

- オーディオブックの市場規模とアイテムが増えない理由 – note, https://note.com/uehararyuichi/n/nb4293be04210

- 2024年 日本の広告費 – 電通, https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2024/pdf/koukokuhi_2024.pdf

- 「2024年 日本の広告費」解説 3年連続で過去最高を更新。マスコミ四媒体広告費が3年ぶりのプラス成長 | ウェブ電通報, https://dentsu-ho.com/articles/9205

- プリントオンデマンド市場規模・シェア分析 – 産業調査レポート – 成長動向 – Mordor Intelligence, https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/print-on-demand-market