アウトカム・ドリブンへの転換:AIとリスキリング時代を勝ち抜くスクール業界の再定義

第1章:エグゼクティブサマリー

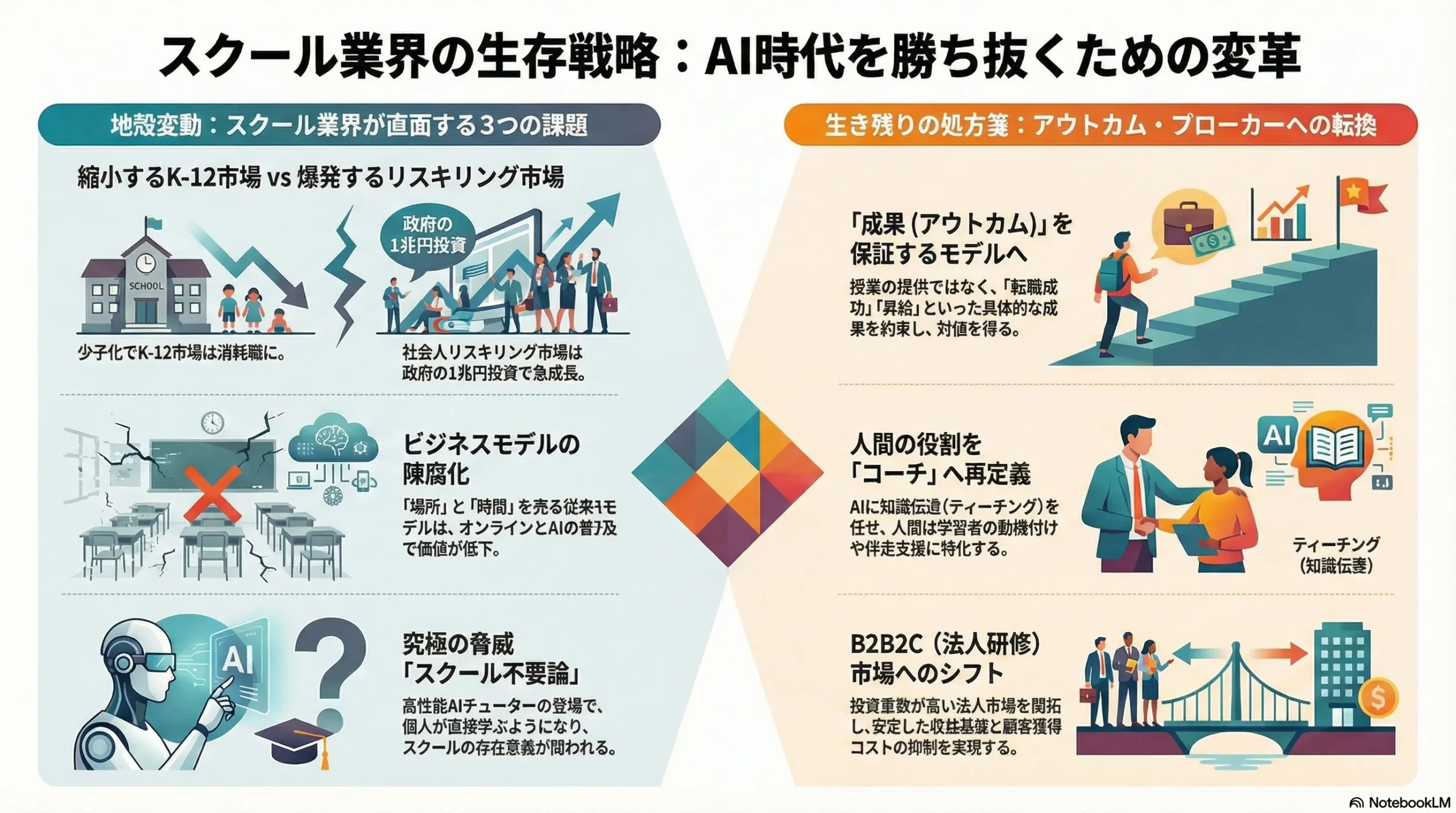

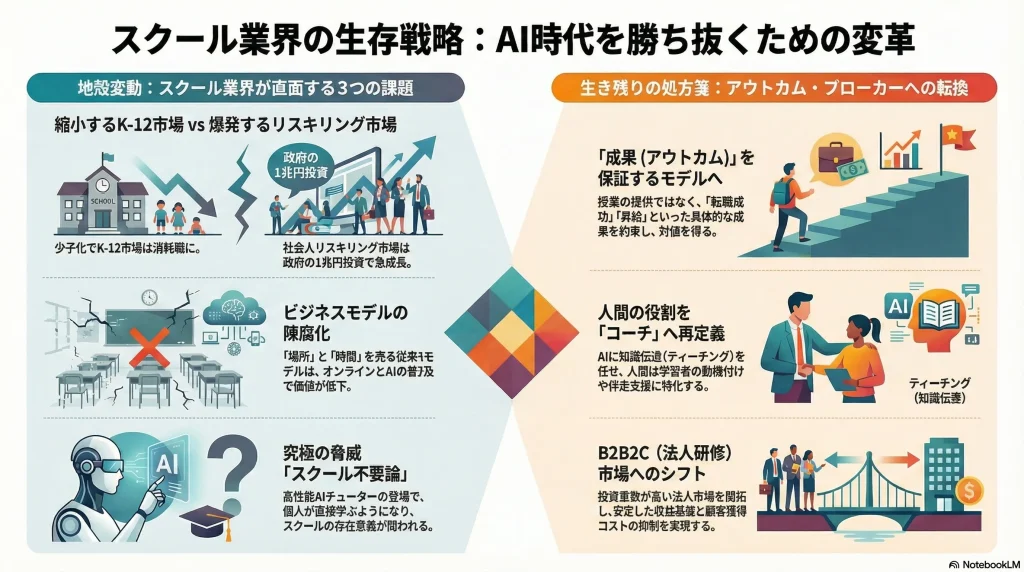

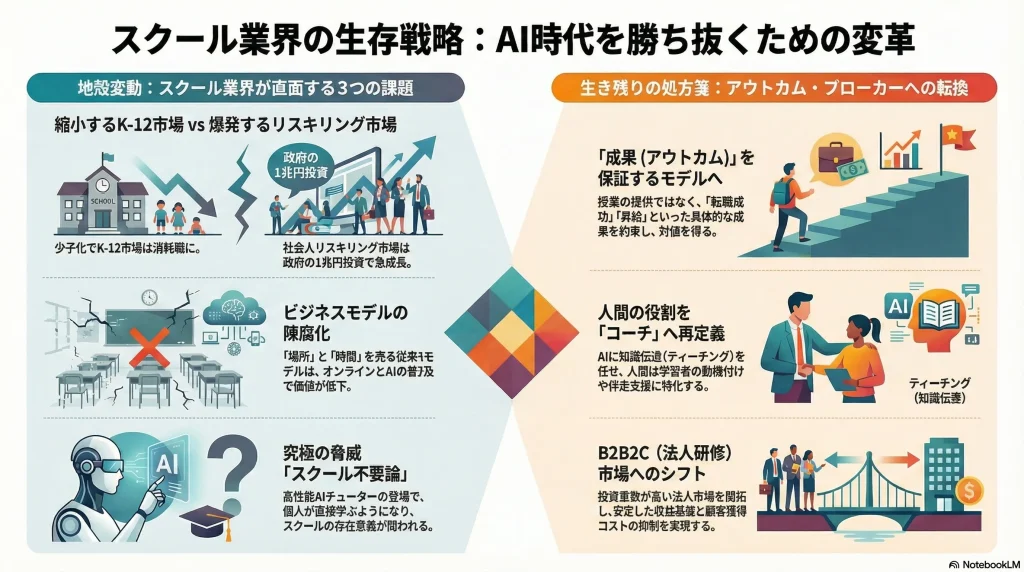

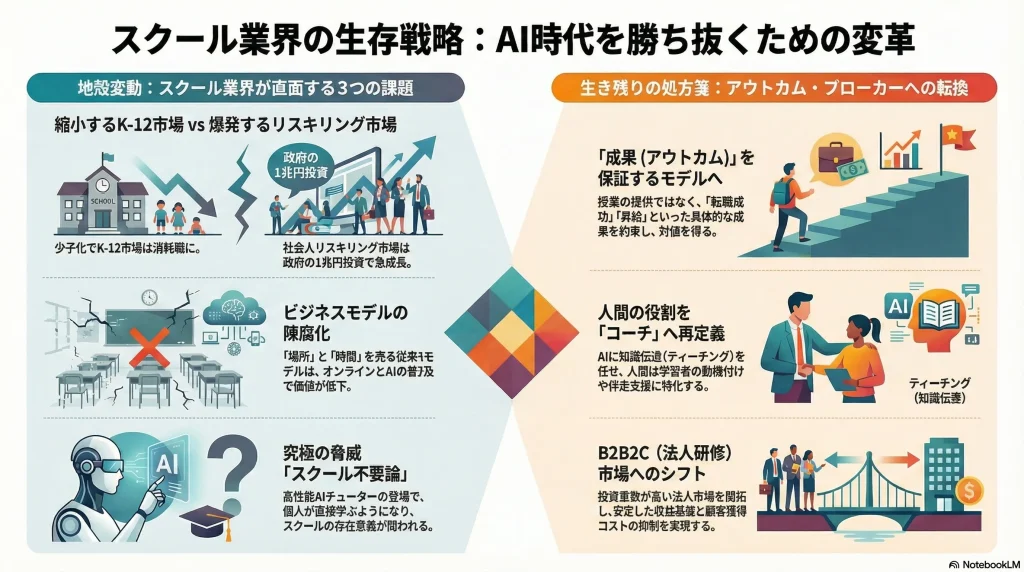

本レポートは、日本のスクール・教育サービス業界が直面する、①少子化によるK-12市場の構造的縮小、②EdTechとオンライン学習の普及によるビジネスモデルの変革、③AIの進化がもたらす「学び」の根源的変化、そして④人生100年時代におけるリスキリング需要の爆発的増加という、多層的かつ深刻な地殻変動を分析し、持続可能な成長を実現するための事業戦略を提言することを目的とする。

調査範囲は、①K-12領域(学習塾・予備校)、②社会人向けスキルアップ領域(資格、語学、プログラミング等)、③カルチャー・趣味領域とし、オンライン・オフライン双方の提供形態を包含する。

最も重要な結論

日本のスクール業界は、従来の「場所」と「時間」を切り売りするスペース・ブローカーモデルから、学習者の「成果(アウトカム)」を保証し、その対価を得るアウトカム・ブローカーモデルへの転換という、不可逆な岐路に立たされている。この転換の成否が、今後5年から10年における業界の勝者と敗者を明確に分かつ決定的な要因となる。

市場は二極化が進行する。防衛的な寡占化が進むK-12市場は、効率化を極めたキャッシュ創出源としての役割が求められる。一方で、社会人向けリスキリング市場は、IT企業や人材企業といった異業種を巻き込み、業界の成長と競争の主戦場となる。この変革の渦中において、AIは単なる効率化ツールに留まらず、個別最適化学習(アダプティブ・ラーニング)を通じて価値提供の核そのものを担う、事業の根幹を成す存在へと進化する。

主要な戦略提言

本分析に基づき、取るべき事業戦略として、以下の4点を提言する。

- 事業ポートフォリオの再構築と戦略的資源配分

縮小均衡に向かうK-12市場では、M&Aによるシェア拡大とAI活用による徹底的な生産性向上を追求し、安定的な収益基盤(キャッシュカウ)としての役割を最大化する。ここで創出されたキャッシュを、急成長する社会人リスキリング市場における新規事業開発、M&A、および技術投資に重点的に再配分する。 - ビジネスモデルの「アウトカム・ドリブン」化への挑戦

特に社会人向けITスキル領域において、転職成功や昇給といった具体的な成果を保証する「成果報酬型モデル」(ISA:所得分配契約など)を試験的に導入する。これにより、価格競争から脱却し、「成果を出す」という信頼性を競争優位の源泉へと昇華させる。 - 価値源泉の再定義とそれに伴う人材変革

AIを「ティーチング(知識伝達)」の標準ツールと明確に位置づけ、人間の講師の役割を、学習者の動機付け、学習計画の最適化、キャリア設計の支援を行う「コーチ」および「メンター」へと質的に転換させる。この変革を実現するため、採用基準、育成体系、評価制度を抜本的に改革する。 - 「B2C」から「B2B2C」への市場拡大

政府によるリスキリング投資(5年間で1兆円規模)を背景に、企業のDX推進や人材育成ニーズに応える法人研修プログラムを戦略的に強化する。企業(B)と契約し、その従業員(C)に直接サービスを提供するB2B2Cモデルを確立することで、個人課金モデルよりも安定した収益基盤を構築し、顧客獲得コストを抑制する。

第2章:市場概観(Market Overview)

日本のスクール・教育サービス市場規模の推移と今後の予測

日本の教育産業全体の市場規模は、約2.8兆円台で微増・微減を繰り返す典型的な成熟市場の様相を呈している 1。矢野経済研究所の調査によれば、2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、対面サービスの休止などが響き、市場規模は前年度比2.7%減の約2兆6,997億円まで縮小した 4。しかし、翌2021年度にはオンライン学習需要の高まりなどから回復に転じている 5。直近の2024年度の市場規模は、前年度比0.7%増の2兆8,555億7,000万円と、ほぼ横ばいでの推移が見込まれている 1。

この市場全体の成長率が1%未満という「微動」は、市場の安定を示すものではない。むしろ、この平均値の裏側では、セグメント間で極めて対照的な盛衰が激しく繰り広げられている。最大セグメントである学習塾・予備校市場が停滞する一方で、企業向け研修サービス市場が全体市場の底上げに寄与している構図である 1。これは、市場が安定しているのではなく、縮小する巨大セグメントのマイナス分を、成長する別セグメントのプラス分がかろうじて補っている「拮抗状態」にあることを示唆している。したがって、事業戦略の策定においては、この市場全体の平均値に惑わされることなく、セグメントごとのダイナミクスを精緻に分析することが不可欠である。

| 年度 | K-12市場規模(億円) | 社会人市場規模(億円) | eラーニング市場規模(億円) | 合計市場規模(億円) | 対前年成長率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度(実績) | 約10,259 | 約7,559 | 2,881 | 26,997 | -2.7% |

| 2021年度(実績) | 約10,792 | 約7,935 | 3,369 | 28,399 | +5.2% |

| 2022年度(実績) | – | – | 3,733 | 28,515 | +0.4% |

| 2023年度(見込) | – | – | – | 28,331 | -0.7% |

| 2024年度(予測) | – | – | 3,812 | 28,555 | +0.7% |

| 2030年度(予測) | 縮小傾向 | 拡大(兆円規模の可能性) | 拡大傾向 | 微増 | – |

(注) K-12市場は「学習塾・予備校市場」、社会人市場は「企業向け研修サービス市場」「資格取得学校市場」「語学スクール・教室市場」等を合算した推計値。eラーニング市場はBtoBとBtoCの合計。合計市場規模は矢野経済研究所の主要15分野計。出典: 矢野経済研究所 1, 各種レポート 8 に基づき作成。

市場セグメンテーション分析

領域別

- K-12(幼児教育、学習塾、予備校): 市場全体の約38%を占める最大セグメントである 10。しかし、深刻化する少子化の影響を直接的に受け、市場は停滞傾向にある 2。大手間の競争激化と地域による事業環境の格差拡大が進行しており、構造的な縮小圧力に晒されている 5。

- 社会人(資格、語学、ITスキル、ビジネススキル): 市場全体の成長を牽引するドライバーとなっている。特に、政府が「人への投資」として5年間で1兆円規模の支援を表明した「リスキリング(学び直し)」需要が爆発的に増加している 9。企業向け研修サービス市場の拡大が顕著であり 1、中でもIT・デジタル系人材育成に関連するプログラムが好調に推移している 8。このセグメントは、2030年には現在の数千億円規模から兆円規模へ拡大するとの予測もあり、最も成長ポテンシャルが高い領域である 9。

- カルチャー・趣味: 生涯学習需要の一翼を担うが、市場規模に関する体系的なデータは限定的。可処分所得の動向に左右されやすい特性を持つ。

提供形態別・ビジネスモデル別

コロナ禍を契機にオンライン学習が急速に普及し、対面(集合・個別)、オンライン(ライブ・オンデメンド)、そして両者を組み合わせたハイブリッド型が混在している。特に社会人向けではオンライン完結型プログラムが増加した 8。この動きと連動し、学習管理システム(LMS)市場は2019年度の328億円から2023年度には640億円へと、年平均成長率(CAGR)約18%という高い成長を遂げている 12。

ビジネスモデルは伝統的な月謝制やコース一括払いが主流だが、社会人向けITスクールを中心に、転職成功などの成果と連動する成果報酬型(ISA: Income Share Agreementなど)が新たなモデルとして注目を集めている。

主要な市場成長ドライバーと阻害要因

- 成長ドライバー:

- リスキリング需要の爆発的増加: DX(デジタルトランスフォーメーション)推進やジョブ型雇用への移行に伴い、企業・個人双方で新たなスキル習得の必要性が急増している 8。政府による「5年で1兆円」の投資方針 11 や教育訓練給付金の拡充 14 が、この需要を強力に後押ししている。

- 教育DXの推進: 政府のGIGAスクール構想の次段階である「NEXT GIGA」が2024年度から開始され、1人1台端末の活用と個別最適化学習の実現に向けた環境整備が継続的に進められる 16。

- 阻害要因:

- 構造的な少子化: 国立社会保障・人口問題研究所の推計では、日本の総人口は2070年に8,700万人まで減少すると予測されており 18、K-12市場の顧客基盤の縮小は不可避である。

- 可処分所得の伸び悩み: 実質賃金は長期的に停滞・減少傾向にあり 20、家計における教育費、特に優先度の低い自己投資や習い事への支出を抑制する要因となっている。

業界の主要KPIベンチマーク分析

- 平均顧客単価(ARPU): セグメントにより大きく異なる。K-12の難関校向け大手進学塾は高単価を維持する一方、オンラインプラットフォームは低単価で幅広い顧客層を狙う。法人向けeラーニング市場では、中堅・中小事業者による小規模・短期間のサービス導入が増加しており、顧客単価は低下傾向にある 8。

- 継続率(リテンションレート)と解約率(チャーンレート): 特にオンライン学習における最大の経営課題である。あるオンライン英会話の調査では、サービスをやめた理由の第1位が「挫折してしまった」(21%)であった 22。これは、コンテンツの質だけでなく、学習者のモチベーションをいかに維持するかが事業の成否を分けることを示している。

- 顧客獲得コスト(CAC)とライフタイムバリュー(LTV): K-12市場では少子化による生徒獲得競争の激化が、社会人市場では異業種からの参入を含む競争激化が、いずれもCACを押し上げる要因となっている。LTVを最大化するためには、単発の講座提供に終わらず、卒業後も継続的な学び(アップスキル・リスキル)を促す関係性を構築し、長期的な顧客価値を高める戦略が不可欠である。

第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)

政治(Politics)

スクール業界は、政府の教育・労働政策から極めて強い影響を受ける。近年の政策動向は、業界構造そのものを変容させる強力なドライバーとなっている。

- リスキリング支援の本格化: 岸田政権は「新しい資本主義」の柱として「人への投資」を掲げ、個人のリスキリング支援に5年間で1兆円を投じる方針を明確にした 11。具体的には、新規事業展開に伴う人材育成を支援する「事業展開等リスキリング支援コース」 23 や、2024年10月から給付率が引き上げられる教育訓練給付金制度の拡充 14 など、需要側(個人・企業)への補助金が強化されている。これは社会人教育市場にとって、国策による巨大な需要創出を意味する。

- GIGAスクール構想の次なる展開: 全国での1人1台端末の整備完了 24 を受け、政府は次なるフェーズ「NEXT GIGA」へと移行している。これは単なるインフラ更新に留まらず、AIドリルなどを活用した「個別最適な学び」の本格的な実現を目指すものである 17。2025年度から2027年度にかけての3か年計画も策定されており 16、教育現場のデジタル化は不可逆的な潮流となっている。

- 大学入試改革のインパクト: 2025年度入試から、新学習指導要領に対応した大学入学共通テストが開始される。最大の変更点は、プログラミングやデータサイエンスの基礎を含む新科目「情報Ⅰ」が必須となる点である 25。これにより、文系・理系を問わず全ての受験生に新たな学習需要が生まれる。

これらの政策は、単に業界を支援するだけでなく、市場の需要構造を積極的に作り変えている。政府は、リスキリング支援によって社会人市場の需要を直接的に喚起し、「情報Ⅰ」の新設によってK-12市場に新たな必修科目市場を創出し、NEXT GIGAによってそのデジタル配信インフラを整備している。したがって、今後の事業戦略は、これらの政府が創出・補助する需要に直接的に応えるサービス(例:「リスキリング支援コース」の認定講座開発、「情報Ⅰ」対策の決定版となるカリキュラム提供)を設計することが、成功への最短経路となる。

経済(Economy)

家計と企業の経済状況の乖離が、スクール業界の顧客構造に大きな影響を与えている。

- 家計:実質賃金の停滞と教育費への圧力: 日本の実質賃金は長期的に下降傾向にあり、社会保険料などの非消費支出の増加も相まって、可処分所得は伸び悩んでいる 20。2024年は定額減税により一時的に実質可処分所得が増加したが 21、基調としては変わらない。この状況は、家計における教育費支出、特に緊急性の低い自己投資や習い事に対する価格感度を高め、支出を抑制する強い圧力として作用する。

- 企業:人材投資への意欲向上: 一方で、企業の研修費用はコロナ禍の一時的な落ち込みから回復し、増加傾向にある。産労総合研究所の調査によると、2023年度の従業員1人当たりの研修費用は平均34,606円と3年連続で増加した 28。さらに、調査対象企業の約6割が、今後1~3年で研修費用総額を「増加させる見込み」と回答しており、その理由として「DX教育やリスキリング教育の強化」を挙げている 28。

この二つの経済動向は、スクール業界が「財布の紐が固い個人(B2C)」と「投資意欲が高い法人(B2B)」という、全く異なる経済状態の顧客層に直面していることを示している。B2C市場、特に趣味・教養分野ではコストパフォーマンスやサブスクリプション型の低価格モデルが求められる。対照的に、B2B市場では、企業の生産性向上や人材定着に直結するような、ROI(投資対効果)を明確に示せる高付加価値・高単価なアウトカム・ドリブン型サービスへの需要が高まる。単一の価格戦略では、B2B市場での価値を取りこぼし、B2C市場では顧客を失うリスクがある。

社会(Society)

- 少子高齢化の加速: 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(令和5年推計)によれば、日本の総人口は2020年の1億2,615万人から2070年には8,700万人へと約3割減少し、65歳以上人口割合(高齢化率)は28.6%から38.7%へと上昇する 18。これは、K-12市場の顧客基盤が構造的かつ長期的に縮小し続けることを意味する。一方で、アクティブなシニア層の増加は、生涯学習や趣味・教養分野における新たな市場機会を創出する。

- キャリア観の変化と「学び直し」の常態化: 終身雇用制度が事実上崩壊し、専門性を基軸とするジョブ型雇用の導入が拡大している 30。2022年と比較して2024年にはジョブ型雇用を経験した企業が3割増加したとの調査もある 30。この変化は、個人がキャリアを通じて常に自身のスキルをアップデートし続ける「学び直し」を必須のものとする。企業が求めるスキルと従業員が持つスキルのギャップを埋めるためのリスキリングは、一過性のブームではなく、キャリア維持のための恒常的な活動となる 33。

- 教育格差の問題: 各種調査において、教育格差の最大の原因は「家庭の経済力」であると認識されている 35。経済的な理由で塾や習い事に通えない、あるいは体験機会が乏しい子どもたちが存在することが指摘されている 36。オンライン教育は、安価で質の高い教育を地域格差なく提供し、この問題を緩和する可能性を秘める。しかし同時に、家庭のICT環境や保護者のリテラシーの差が、新たなデジタル・デバイドを生み、格差をむしろ拡大させるリスクも内包している。

技術(Technology)

- EdTechの進化と普及: 学習管理システム(LMS)市場は、企業向け研修セグメントが牽引し、国内で年率15%以上の高い成長を続けている 12。LMSは単なる教材配信ツールから、学習進捗管理、コミュニティ機能、スキル評価などを統合したプラットフォームへと進化している。

- VR/ARによる体験型学習: 仮想現実(VR)や拡張現実(AR)技術は、教育分野での活用が具体化し始めている。危険を伴う化学実験のシミュレーション、医療現場での手術手技のトレーニング、あるいは歴史的建造物のバーチャル見学など、従来の座学では不可能だった没入型・体験型学習を可能にする 38。

- 学習データの活用: atama+やQubenaといったAI教材の普及により、学習者の解答履歴、学習時間、つまずきポイントといった学習ログデータが大規模に蓄積され始めている 40。これらのデータを分析し、個々の学習者に最適な学習パスを提供するアダプティブ・ラーニングが、教育の質の向上と効率化を実現する鍵となっている。

(注:AIがもたらす破壊的インパクトの詳細は第8章で詳述する)

法規制(Legal)

- 個人情報保護法: 学習履歴、成績、さらには学習中の集中度といったデータは、機微な個人情報に該当する。これらの教育データを収集・分析・活用する際には、個人情報保護法を遵守し、利用目的の明確化、本人の同意取得、厳格な安全管理措置を徹底することが事業の前提条件となる 41。

- 特定商取引法: 長期間かつ高額な契約となりがちなスクール事業は、消費者保護の観点から厳しい規制を受ける。特に、契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるサービスは「特定継続的役務提供」に該当する 43。この場合、契約前の概要書面交付、契約後の契約書面交付、クーリング・オフ制度の告知、そして中途解約時の違約金上限(「5万円」または「1ヶ月分の授業料相当額」のいずれか低い額)といった義務を負う 44。

- 景品表示法: 生徒募集の際に表示する合格実績や就職実績は、消費者のサービス選択に大きな影響を与えるため、景品表示法の規制対象となる。客観的な根拠に基づかない表示や、実際よりも著しく優良であると誤認させるような表示(優良誤認表示)は厳しく禁じられている 45。実績を謳う際には、対象となる生徒の範囲、集計期間、実績の算出基準などを明確に併記し、透明性を確保する必要がある。

環境(Environment)

オンライン授業の普及による通学の減少は、交通に伴うCO2排出量の削減に貢献する。また、教材のデジタル化(ペーパーレス化)は、紙資源の使用量削減に繋がる。これらの環境負荷低減効果は、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)経営の一環として社会にアピールする価値を持つが、現時点において、これらがスクール業界の事業戦略や収益性を直接的に左右する主要因となっているとは考えにくい。

第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)

スクール業界の競争構造は、対象とする顧客層によって全く異なる様相を呈する。ここでは、構造的縮小に直面する「K-12市場」と、成長と競争が激化する「社会人市場」に分けて分析を行う。

| 競争要因 | K-12市場 | 社会人市場 | 戦略的インプリケーション |

|---|---|---|---|

| 新規参入の脅威 | 低い ・高いブランド障壁(合格実績) ・大規模な校舎ネットワーク ・既存大手による寡占化 | 非常に高い ・許認可不要、低初期投資(オンライン) ・異業種(IT、人材)からの参入活発 ・専門スキルを持つ個人の参入容易 | K-12では既存事業の防衛と効率化が主眼。社会人市場では、差別化と参入障壁の構築(ブランド、技術、コミュニティ)が急務。 |

| 買い手の交渉力 | 中程度 ・少子化で生徒獲得競争は激化 ・ただし、トップ層の塾への需要は強く、価格決定力を持つ | 高い ・オンライン化でサービス比較が容易 ・多様な選択肢と低いスイッチングコスト ・価格競争が激しい | K-12では「実績」による価格維持が鍵。社会人市場では、価格以外の付加価値(成果保証、キャリアサポート)の提供が不可欠。 |

| 供給者の交渉力 | 中程度 ・カリスマ講師は一定の力を持つ ・メソッドの標準化で属人性は低下 ・教材、プラットフォームは代替可能 | 低い ・講師、コンテンツ提供者が多数存在 ・C2Cプラットフォーム(Udemy等)の存在が供給者の力を分散 | どちらの市場も、供給者(講師・教材)を内部に取り込み、独自の教育メソッドとして標準化・システム化することが競争優位に繋がる。 |

| 代替品の脅威 | 中程度 ・無料コンテンツ(YouTube等)は存在する ・学習管理や競争環境の提供価値は代替困難 | 高い ・無料/低価格コンテンツ(YouTube、書籍) ・C2Cプラットフォーム(Udemy) ・AIによる高度な自己学習 | K-12では包括的なサポートで差別化。社会人市場では、代替品にはない「動機付け」「コミュニティ」「キャリア直結の成果」を明確に提供する必要がある。 |

| 業界内の競争 | 非常に激しい ・成長なきパイの奪い合い(消耗戦) ・大手による寡占化と中小の淘汰 ・地域間での競争環境の格差 | 非常に激しい ・成長市場に多様なプレイヤーが乱立 ・専門特化型 vs 総合プラットフォーマー ・価格競争とマーケティング競争 | K-12では規模の経済を追求するM&Aや、AIによるコストリーダーシップが有効。社会人市場では、特定のニッチで圧倒的な強みを築く集中戦略が求められる。 |

(出典: 10 等に基づき作成)

K-12市場の競争環境

K-12市場は、縮小するパイを既存のプレイヤーが奪い合う「消耗戦」の様相を呈している。

- 新規参入の脅威は低い。 SAPIX、河合塾、ナガセ(東進)、トライグループといった大手は、長年にわたって蓄積してきた難関校への圧倒的な「合格実績」という強力なブランドを築いている 49。これは新規参入者が短期間で模倣できるものではなく、極めて高い参入障壁として機能している。また、首都圏を中心に展開される大規模な校舎ネットワークも、物理的なリーチと地域での信頼性という点で障壁となる。

- 業界内の競争は非常に激しい。 市場が成長しないため、競争はゼロサムゲームの様相を呈する。大手プレイヤーによる寡占化が進む一方で 49、地域に根差した中小塾も無数に存在し、生徒獲得のための価格競争やサービス競争が絶えず繰り広げられている。特に生徒数の多い大都市圏では競争が激しく、中小・零細規模の塾の淘汰が進んでいる 50。

- 代替品の脅威は中程度に留まる。 YouTube上には質の高い教育系チャンネルが増加しており 47、低価格な学習アプリも存在する。しかし、これらは知識のインプットを補完するものであり、学習塾が提供する「体系化されたカリキュラム」「学習進捗の管理」「切磋琢磨する仲間やライバルがいる学習環境」「進路指導」といった包括的な価値を完全に代替するには至っていない。

戦略的意味(So What?): K-12市場における戦略目標は、成長ではなく「収益性の最大化」と「市場シェアの維持・拡大」である。そのための戦略的選択肢は、①圧倒的なブランド力と合格実績による高付加価値路線、②M&Aによる規模の経済の追求とエリア支配力の強化、③AIやEdTechの活用による運営効率の徹底的な向上によるコストリーダーシップ、の3つに集約される。

社会人市場の競争環境

社会人市場は、高い成長ポテンシャルを持つ一方で、あらゆるプレイヤーが参入する極めて競争の激しい「レッドオーシャン」である。

- 新規参入の脅威は非常に高い。 スクール事業に許認可は不要であり、オンラインでサービスを提供する場合、物理的な校舎への投資も不要なため、参入障壁は極めて低い。その結果、潤沢な資金と技術力を持つIT企業(例:DMM、サイバーエージェント)、顧客基盤とキャリア支援ノウハウを持つ人材企業(例:リクルート、パーソル)など、多様なバックグラウンドを持つ異業種からの参入が後を絶たない 54。SNSマーケティングやWebデザインといった特定分野では、多数のサービスが乱立するカオスマップが形成されている 51。

- 代替品の脅威も高い。 学習者は、高額なスクールに通う以外にも多くの選択肢を持つ。YouTubeには専門家による無料の解説動画が溢れ、書籍も安価な学習手段である。Udemyに代表されるC2C(Consumer-to-Consumer)プラットフォームでは、数千円から数万円で専門的なコースを購入できる 59。さらに、高度化するAIチャットボットは、質問応答やプログラミングの補助など、自己学習の強力なパートナーとなりつつある。

- 買い手の交渉力は強い。 オンライン化によって、学習者は国内外のあらゆるサービスを容易に比較検討できる。レビューサイトやSNSでの口コミも判断材料となり、価格、カリキュラム、サポート体制などを厳しく吟味する。選択肢が豊富なため、サービスに不満があれば容易に他社へ乗り換えることが可能である。

戦略的意味(So What?): この市場で生き残り、成長するためには、単に「教える」だけでは不十分である。成功の鍵は、①ターゲット顧客(例:未経験からのITエンジニア転職希望者)と提供価値を徹底的に絞り込む「ニッチ戦略」、②異業種の新規参入組にはない、教育ノウハウに裏打ちされた手厚い学習サポート(コーチング、メンタリング)体制の構築、③代替品では提供不可能な「成果保証」(転職成功など)をビジネスモデルに組み込み、強力な差別化を図ること、にある。

第5章:バリューチェーンとビジネスモデル分析

バリューチェーン分析

スクール事業の価値創造プロセスを分析すると、価値の源泉が伝統的なプロセスから新たなプロセスへとシフトしていることが明らかになる。

- カリキュラム・教材開発: 伝統的に価値の源泉とされてきたプロセス。特に社会人向けでは、陳腐化の早い技術トレンドに対応し、現場で即戦力となる実践的な内容を開発する能力が重要となる。しかし、生成AIの登場により、既存の資料からの問題作成や講義スクリプト生成が自動化され、開発のコストとスピードが劇的に変化しつつある 60。

- 生徒募集・マーケティング: 競争激化に伴い、顧客獲得コスト(CAC)の抑制が経営上の重要課題となっている。デジタルマーケティングの巧拙が事業の成否を直接的に左右する。

- 授業・指導の実施: これまで価値創造の中心であったが、AIチューターや高品質な映像授業の普及により、一方的な知識伝達(ティーチング)の価値は相対的に低下し、コモディティ化する傾向にある。

- 進捗管理・サポート: オンライン学習の最大の課題である「挫折」を防ぐこのプロセスの重要性が飛躍的に高まっている。調査によれば、学習を継続できなかった最大の理由は「モチベーションの続かなさ」である 61。したがって、学習者の進捗をデータで把握し、適切なタイミングで声がけをしたり、質問に迅速に答えたり、学習計画の修正を支援したりする伴走型のサポートが、新たな価値の源泉となっている。

- コミュニティ運営・卒業後サポート: 学習者同士が学び合い、教え合うピア・ラーニングの場を提供すること、また、卒業後もキャリア相談や新たな学習機会を提供することは、顧客満足度とライフタイムバリュー(LTV)を高める上で極めて重要である。

この変化は、バリューチェーンにおける価値の重心が、コンテンツそのものや一方的な「授業の実施(Delivery)」から、学習者をゴールまで導くための「伴走支援(Support)」へと明確に移行していることを示している。オンライン学習の挫折率の高さ 22 は、学習者の自己責任ではなく、モチベーションを維持させる仕組みを欠いた「サービスデザインの失敗」と捉えるべきである。今後の戦略的投資は、単にコンテンツを増やすことではなく、学習者のエンゲージメントを高め、完走を支援するコーチング体制やコミュニティ機能、学習分析システムの構築に振り向けられるべきである。

ビジネスモデル分析

伝統的な「校舎・講師」依存モデル

- 収益性と課題: 不動産(校舎賃料)と講師人件費という二大固定費により、損益分岐点が高い労働集約型のモデル。校舎の物理的なキャパシティが生徒数の上限となり、スケーラビリティに乏しい。少子化による生徒数の減少は、固定費負担を増大させ、収益性を直接的に圧迫する。また、オンライン学習の普及により、「通学」という行為の価値そのものが問われている。

オンライン完結型モデル

- 収益性と課題: 校舎が不要なため固定費が低く、高いスケーラビリティを持つ。一度デジタルコンテンツを作成すれば、追加的な費用(限界費用)をほぼゼロで多数の学習者に提供できるため、利益率を高めやすい。しかし、最大の課題は学習継続率の低さである 22。学習者の自己管理能力に依存する部分が大きく、挫折しやすい。また、参入障壁の低さから競争が激化し、顧客獲得のためのマーケティング費用が高騰する傾向にある。

成果報酬型(ISA: 所得分配契約など)モデル

- 可能性とリスク: 受講時には費用を徴収せず、卒業後に得られる収入の一部を一定期間・一定割合で支払ってもらうモデル。特に、数十万円から百万円近くと高額になりがちな社会人向けITスクールなどで導入が検討されている。

- 可能性: 「初期費用ゼロ」で学習を開始できるため、受講料の支払いが困難だった潜在的な学習者層を取り込むことができる。「成果が出なければ支払いが発生しない」という仕組みは、教育の質と成果に対する事業者の強いコミットメントを示すことになり、他社との強力な差別化要因となる。

- リスク: 卒業生の収入が想定を下回った場合、投資(教育コスト)を回収できない「回収リスク」を事業者が全面的に負うことになる 62。事業運営には、卒業生が収入を得るまでの期間の運転資金を賄うための膨大な先行投資が必要となり、資金繰りが極めて重要な課題となる 63。また、契約形態によっては貸金業法などの金融関連法規に抵触する可能性もあり、法務面での精緻な検討が不可欠である。

ISAの導入は、単なる決済方法の変更ではない。それは、事業の最重要KPI(重要業績評価指標)を「入学者数」から「卒業生の転職後年収」へと根本的に転換させる、ビジネスモデルそのものの変革である。高いリスクを伴うが、成功すれば「確実に成果を出せるスクール」という絶対的なブランドを確立し、持続的な競争優位を築くポテンシャルを秘めている。

第6章:顧客需要の特性分析(Customer Demands)

主要な顧客セグメントとKBF(Key Buying Factor)

顧客がスクールに求める価値(KBF: Key Buying Factor)は、そのライフステージや学習目的によって大きく異なる。

- K-12の保護者: 最も重視するのは、子どもの学力向上に直結する「合格・成績向上実績」である 64。それに加え、「自宅からの距離(安全性・通いやすさ)」、「料金」、そして指導の質を左右する「講師の質」が重要な判断基準となる 64。また、保護者の約7割が「一度塾を選ぶと変えにくい」と感じており、初期選定時の情報提供と信頼醸成が極めて重要である 65。

- 大学受験生: 保護者と同様に「合格実績」や「講師・授業の質」を重視するが、それに加えて「友人・知人の口コミや評判」が大きな影響力を持つ。「友達が通っているから」という理由も、保護者が考える以上に重要な選択要因となっている 64。

- キャリアアップを目指す社会人: 学習の目的が明確であるため、「現在の職務に直結する専門知識・技能が習得できるか」が最優先される 66。また、働きながら学ぶため、「夜間・土日など柔軟な受講時間」と「費用」も重要な検討項目となる 66。日常的に学習習慣のある層は、自己投資への意欲が高い傾向にある 67。

- 転職希望者: KBFは「転職実績」と「キャリアサポートの手厚さ」に集約される。特に未経験からのITエンジニア転職などでは、「転職保証制度の有無」や、自身のスキルを証明する「実践的なポートフォリオの作成支援」がスクール選定の決定打となる 54。

- 趣味・教養を求める中高年層: スキル習得といった成果よりも、学習プロセスそのものを楽しむことを重視する。そのため、KBFは「講座内容の面白さ」、「講師や他の受講生との交流(コミュニティ)」、「通いやすさ」、「手頃な料金」となる。

オンライン学習と対面学習のニーズ

コロナ禍を経て、学習形態の選択肢は多様化し、顧客は自身の目的やライフスタイルに応じて最適な形式を使い分けるようになった。

- ハイブリッド型へのニーズ: 知識をインプットする講義視聴のような一方向の学習は、時間や場所を選ばず繰り返し視聴できる「オンライン」が効率的である。一方で、疑問点を即座に解消するための質疑応答、他者との議論を通じて思考を深めるディスカッション、実技指導、そして学習モチベーションを維持するためのコミュニケーションは「対面」が優れているという認識が一般的である 69。このため、両者の利点を組み合わせたハイブリッド型の学習モデルへの需要が高まっている。

- 世代による選好の違い: 総務省の調査によれば、大学生・大学院生はオンライン授業を希望する割合(約61%)が対面を上回るのに対し、高校生は逆に対面授業を希望する割合(約50%)が高い 70。この差は、自己管理能力の成熟度や、学習以外の学校生活(友人関係など)に求める価値の違いが背景にあると考えられる。

学習者が途中で挫折する(ドロップアウトする)最大の要因

オンライン学習の普及に伴い、学習者の「挫折」は業界全体の最重要課題となっている。

- 最大の要因は「モチベーションの維持困難」: ある調査では、過去に学習を継続できなかった経験を持つ人の9割以上が存在し、その理由として最も多かったのが「モチベーションが続かなかった」(62.8%)であった 61。また、別のオンライン英会話に関する調査でも、サービスを解約した理由の第1位は「挫折してしまった」(21%)となっている 22。

- その他の要因: モチベーション低下の背景には、「明確な目標設定ができていなかった」(53.3%)、「仕事や家庭の事情で忙しくなった」(47.7%) 61、「学習の成果(上達)が感じられなかった」(17%) 22 といった要因が複合的に絡み合っている。

この事実は、スクール事業者が向き合うべき課題が、単に質の高いコンテンツを提供することに留まらないことを示している。学習者の挫折は、本人の意志の弱さといった「顧客側の問題」ではなく、モチベーションを喚起し、維持し、目標達成まで導く仕組みを欠いた「サービスデザインの失敗」と捉え直すべきである。したがって、これからのスクール事業における中核的なケイパビリティは、ゲーミフィケーションの導入、進捗の可視化、ピア・ラーニング(仲間との学習)の促進、コーチによる定期的な介入など、学習者のエンゲージメントを科学的に高める「モチベーション・エンジニアリング」の設計・実行能力となる。

第7章:業界の内部環境分析(Internal Environment)

VRIO分析:持続的な競争優位の源泉

スクール業界において、持続的な競争優位を築くための経営資源(リソース)と組織能力(ケイパビリティ)をVRIOフレームワークで分析する。

| 資源・能力 | 価値(V) | 希少性(R) | 模倣困難性(I) | 組織(O) | 競争優位 |

|---|---|---|---|---|---|

| 圧倒的なブランド力と合格・就職実績 | 高 | 高 | 高 | 高 | 持続的競争優位 |

| 独自の教育メソッド・教材 | 高 | 中 | 中 | 高 | 一時的競争優位 |

| 大規模な校舎ネットワーク | 中→低 | 中 | 低 | 高 | 競争均衡 |

| 熱意ある優秀な講師・メンター陣 | 高 | 高 | 中 | 中 | 一時的競争優位 |

| 学習データを活用した個別最適化技術 | 高 | 高 | 高 | 中 | 持続的競争優位 |

- 価値(Valuable): 「SAPIXの難関中学合格実績」に代表されるような、圧倒的な成果は、顧客の信頼を獲得し、高い価格設定を可能にする最も価値ある資源である。また、学習者のモチベーションを維持し完走させる質の高い講師・メンター陣も同様に価値が高い。

- 希少性(Rare): トップレベルの合格実績やブランドは、一朝一夕には築けず、長年の投資と成功の蓄積が必要なため、極めて希少である。同様に、学習者の深層心理を理解し、内発的動機付けを行える優秀なコーチやメンターも希少な人材である。

- 模倣困難性(Inimitable): ブランドや評判は、広告宣伝費を投下するだけでは模倣できない。また、大量の学習データと高度なAIアルゴリズムを基盤とするデータ駆動型のアダプティブ・ラーニングシステムは、データと技術の両面で高い参入障壁を形成するため、模倣が極めて困難である 72。一方で、個々の優秀な講師は引き抜きの対象となり得るため、その能力自体は模倣可能(代替可能)な側面を持つ。校舎ネットワークは、不動産と資金があれば模倣可能であり、オンライン化の進展でその価値自体が低下している。

- 組織(Organized): 上記の資源を有効活用し、収益に結びつける組織的な仕組みがなければ競争優位は実現しない。例えば、優秀なコーチを採用・育成・評価し、定着させる人事制度や、収集した学習データを分析し、カリキュラムや指導法にフィードバックする組織的なプロセスがこれにあたる。

結論(So What?): AIとオンラインが前提となる時代において、持続的な競争優位の源泉は、物理的な資産(校舎)から無形資産へと完全にシフトする。具体的には、①社会的に認知された「圧倒的な成果(合格・転職実績)」というブランド、②それを再現性高く生み出すための「データ駆動型の個別最適化技術」、そして③学習者を最後まで導き成果を確実にする「質の高いコーチングを提供する組織能力」、この3つが競争優位の三種の神器となる。

人材動向

業界の変革は、求められる人材像の根本的なシフトを要求する。

- 求められる人材像のシフト: 従来の価値の中心であった「教えるプロ(講師)」から、学習体験全体をデザインし、成果を最大化するための専門人材への需要が急増する。

- インストラクショナルデザイナー: 教育理論に基づき、最も効果的・効率的な学習プログラムや教材を設計する専門家。

- ラーニングアナリスト: 収集された学習データを統計的に分析し、学習効果の測定、カリキュラムの改善、挫折予備軍の特定などを行うデータ分析の専門家。

- コーチ/メンター: AIが代替しにくい、学習者の動機付け、目標設定支援、感情的なサポート、キャリア相談などを担う伴走者。

- 専門人材の獲得競争と賃金ギャップ: これらの専門人材、特にラーニングアナリスト(データアナリスト)や関連のITエンジニアは、IT業界をはじめとする他業界との熾烈な人材獲得競争に直面する。求人情報によれば、インストラクショナルデザイナーやデータアナリストの年収は500万円~1,200万円以上と、従来の教育業界の給与水準を大きく上回る 73。厚生労働省の調査によると、教育・学習支援業の平均年収が40代で約621万円であるのに対し 76、IT業界ではプロジェクトマネージャーの平均年収が693万円、40代では897万円に達するなど、両業界間には埋めがたい賃金ギャップが存在する 77。

この構造的な賃金ギャップは、教育業界がデジタルトランスフォーメーションを推進する上で最大のアキレス腱となる。業界の未来を担うために不可欠なデジタル人材を、現在の給与体系のままでは獲得・維持することが極めて困難だからである。この「人材獲得戦争」に勝利するためには、従来の年功序列的な給与体系を見直し、これらの専門職に対してはIT業界の市場価格に連動した報酬制度を導入する、あるいは、テクノロジー部門を別会社化するなどの大胆な人事戦略の改革が不可避である。

労働生産性

- 生産性指標の変革: オンライン化とAI化は、従来の生産性指標を無効化する。「講師1人あたりの生徒数」という指標は、オンライン授業では数千、数万という単位になり得るため、生産性の尺度として機能しなくなる。「校舎あたりの売上」も同様である。今後は、「コーチ1人あたりが担当する生徒の学習完了率」や、「顧客生涯価値(LTV)と顧客獲得コスト(CAC)の比率」といった、事業モデルの収益性を直接的に示す新たなKPIの導入が求められる。

- 非コア業務の抜本的削減: 講師や運営スタッフが行っていた授業準備、小テストの作成、採点、事務連絡、保護者への報告書作成といった非コア業務は、生成AIや各種システムによって大幅に自動化・効率化が可能である 60。これにより創出された時間を、生徒一人ひとりとの対話、個別最適化された学習計画の策定、動機付けのためのコーチングといった、人間にしかできない高付加価値な業務に再配分することが、生産性向上の本質である。

第8章:【特別章】AIがスクール業界に与える破壊的インパクト

AI、特に生成AIの進化は、スクール業界の効率化に留まらず、その存在意義そのものを揺るがす破壊的なインパクトをもたらす。

教育コンテンツ制作の変革

生成AIは、教材開発のプロセスを根底から覆す。従来、専門知識を持つ担当者が多大な時間をかけて行っていた教材、練習問題、講義スクリプト、テスト問題の作成が、AIによって瞬時に、かつ大量に自動生成されるようになる。ある調査では、AI活用により教材作成時間が最大70%削減された事例も報告されている 60。これにより、カリキュラム開発のコストは劇的に低下し、市場や制度の変更に迅速に対応するアジリティが飛躍的に向上する。

「教える」ことの自動化

AIチューター(AI講師)は、知識の伝達や基礎的な反復演習といった「ティーチング」の領域において、人間の講師を高いレベルで代替する可能性を秘めている。生徒からの質問に対し、24時間365日、即座に、そして個別最適化された回答や解説を提供するAIチャットボットは、学習効率を飛躍的に高める 80。すでにDMM英会話では、AI講師を導入し、アクティブユーザー数を30%増加させる成果を上げている 79。これにより、人間の講師は、単純な知識伝達から解放され、より高度な役割を担うことが求められる。

個別最適化学習(アダプティブ・ラーニング)の高度化

AIは、アダプティブ・ラーニングを新たな次元へと引き上げる。AIは、生徒の解答履歴や学習時間といった直接的なデータだけでなく、デバイスのカメラを通じて表情や視線の動きを分析し、集中度や感情(例:混乱、退屈、興味)をリアルタイムで推定する技術も開発されている 83。これらの多角的なデータを統合・分析することで、AIは各生徒の理解度、認知特性、モチベーションの状態を極めて精緻に把握する。そして、その瞬間に最も効果的な学習パス(次に学ぶべき単元、解くべき問題の難易度、最適な復習のタイミング、集中力が切れた際の短い休憩の提案など)を動的に生成・提示する。これにより、学習効果の最大化が期待され、実際にatama+の導入事例では数学の点数が大幅に向上したとの報告もある 79。この技術は、模倣困難な競争優位性の源泉となる 72。

講師・メンターの役割の再定義

AIが「ティーチング」の主役となる未来において、人間の教育者の価値はどこに移行するのか。その答えは「コーチング」と「メンタリング」にある。AIが知識の「What」と「How」を教える一方で、人間は学習の「Why」を共に探求するパートナーとなる 85。

- 人間にしか提供できない付加価値:

- 動機付けと目標設定: 学習者の内発的動機を引き出し、パーソナルな目標設定を支援する。

- 感情的サポート: 不安や焦りに寄り添い、共感し、励ますことで、学習プロセスを精神的に支える。

- 創造的・倫理的思考の促進: AIが提示する答えを鵜呑みにせず、批判的に吟味させ、より複雑で答えのない問いへと導く。

- コミュニティの醸成: 学習者同士をつなぎ、協働学習やピア・サポートを促進する場を創り出す。

AI時代における優れた教育者とは、最も知識が豊富な人物ではなく、学習者の可能性を最も引き出せるコーチであると言える 86。

スクール運営の効率化

AIは、生徒募集から管理業務に至るまで、スクール運営のあらゆる側面を効率化する。マーケティングにおいては、過去のデータに基づき、最もコンバージョン率の高い広告コピーを自動生成したり、入会可能性の高い見込み客を予測したりすることが可能になる 87。管理業務においては、入退会手続きの自動化、保護者からの定型的な問い合わせに24時間対応するチャットボットの導入、さらには学校だよりや報告書といった文書作成の自動化などが進む 79。

新たな脅威:AIによる自己学習の高度化と「スクール不要論」

これまで述べてきたAIのインパクトは、スクール事業者がAIを「活用する」という視点に基づいている。しかし、視点を反転させ、学習者自身が直接AIを「活用する」未来を想定すると、業界の存在意義そのものを問う根源的な脅威が浮かび上がる。

もし、極めて高度に進化したAIチューターが、個人のスマートフォン上で、月額数千円といった低価格で提供されるようになったらどうなるか。そのAIは、個人の学習目標に合わせて完全オーダーメイドのカリキュラムを設計し、対話形式で分かりやすく教え、無限に練習問題を提供し、あらゆる質問に即座に答え、学習進捗を管理し、最適な学習計画を提案する。このようなサービスが実現した場合、学習者は高額な費用を払ってスクールに通う必要がなくなるかもしれない 89。

このシナリオにおいて、AIは競合他社ではなく、スクールという業態そのものを陳腐化させる「代替品」となる。この究極の脅威に対抗し、スクールが存続価値を維持するためには、AIには提供できない価値を明確に打ち出すしかない。それは、単なるコーチングや動機付けに留まらない。具体的には、①社会的に通用する「資格や卒業証明」といった認証機能、②学習成果をキャリアに直結させる「就職・転職の斡旋・保証」というキャリア・ブローカー機能、そして③卒業後も価値を持ち続ける「質の高い人的ネットワークやコミュニティ」の提供機能である。事業の軸足を、AIが代替可能な「学習の提供」から、AIには代替不可能な「成果の保証と人的資本の形成」へと完全に移行させることが、長期的な生存戦略の要諦となる。

第9章:主要プレイヤーの戦略分析

スクール業界は、異なる市場セグメントで、それぞれ独自の強みを持つプレイヤーが激しい競争を繰り広げている。ここでは、主要なプレイヤーを分類し、その戦略、強み・弱み、そしてEdTech/AIへの取り組みを比較分析する。

| プレイヤー | 主要セグメント | ビジネスモデル | EdTech/AI戦略・投資 | 強み | 弱み |

|---|---|---|---|---|---|

| ベネッセ | K-12, 語学 | 通信教育, 対面 | 投資ファンド(50億円)設立、EdTechベンチャーへの積極出資、AI実証事業 | 圧倒的な顧客基盤とブランド力、長年の教育ノウハウ | 伝統的な事業構造からの転換スピード、デジタルネイティブ企業との競争 |

| リクルート | K-12, 社会人 | オンライン(サブスク) | AIアダプティブ学習、生成AI字幕機能などプロダクトへのAI実装を加速 | 低価格による高い市場浸透率、優れたUI/UX、データ活用能力 | 講師との人間的な繋がりが希薄、学習継続率の維持 |

| SAPIX | K-12(中学受験) | 対面(高単価) | 双方向オンライン校を展開するも、基本は対面重視 | 難関校への圧倒的な合格実績とブランド、徹底された教育メソッド | 高価格帯に限定された顧客層、ビジネスモデルの拡張性 |

| 河合塾 | K-12(大学受験) | 対面, 映像授業 | 生成AIを導入し、生徒へのコース提案など校舎運営業務を効率化 | 全国規模の校舎網と模試データ、高い信頼性 | 巨大組織ゆえの意思決定の遅さ、デジタル変革への対応 |

| TAC | 社会人(資格) | 対面, 通信 | DX関連の新資格対策講座を開設するなど、市場ニーズに迅速に対応 | 主要資格における高い合格実績とブランド、網羅的な講座ラインナップ | 伝統的な教育手法が中心、テクノロジー活用は限定的 |

| レアジョブ | 社会人(語学) | オンライン(サブスク) | AIによるスピーキングテスト自動採点、学習データ分析を戦略の中核に | オンライン英会話のパイオニア、データ駆動型のサービス開発力 | 講師の質にばらつき、価格競争の激化 |

| DMM WEBCAMP | 社会人(IT) | コース一括払い | – | 転職保証、政府のリスキリング補助金活用による価格競争力、DMMグループのブランド力 | 高額な受講料、メンターの質に関する賛否両論 |

| Udemy Japan | 社会人(総合) | C2Cプラットフォーム | – | 圧倒的な講座数と多様性、低価格な買い切りモデル | コンテンツの質が玉石混交、体系的な学習サポートやキャリア支援の欠如 |

| Schoo | 社会人(総合) | サブスク(B2B主力) | AIによる学習コンテンツのレコメンド機能で完了率を向上 | 生放送によるライブ感とコミュニティ、法人向けサブスクモデルの安定性 | 個人向け(B2C)事業の収益性、コンテンツの専門性の深さ |

(出典: 54 等に基づき作成)

K-12大手

- ベネッセ(進研ゼミ): 巨大な顧客基盤を背景に、従来の通信教育モデルからのDXを急ぐ。5年間で50億円規模の投資ファンド「Digital Innovation Fund」を設立し、プログラミングスクールやAI広告支援企業など、外部のEdTechベンチャーへの出資を通じて、技術とノウハウを積極的に取り込んでいる 93。AIを活用した個別最適化学習の実証事業も進めており、既存事業のデジタル化と新規事業の共創を両輪で進める戦略である 40。

- リクルート(スタディサプリ): 「低価格・高品質」な映像授業を武器に、オンライン学習市場で圧倒的な地位を築いた。近年は、単なる映像配信に留まらず、AIをプロダクトに深く組み込む戦略を加速。生徒の習熟度やつまずきポイントをAIが判定し、最適な講義を推薦するアダプティブ学習機能や、聴覚障がい者への配慮や多様な学習環境に対応するための生成AIによる字幕機能を導入している 40。

- SAPIX: 難関中学受験市場における絶対的なブランド力が競争優位の源泉。基本戦略は、質の高い対面での双方向授業にこだわり、他社を寄せ付けない合格実績を維持することにある。一方で、時代の変化に対応し、リアルタイムの双方向性を維持した形でのオンライン校も展開しており、伝統的な強みを活かしつつハイブリッド化を進めている 97。

- 河合塾: 全国的な校舎網と大学入試に関する膨大なデータを保有する大手予備校。ソフトバンクと連携し、生成AIを校舎運営に導入。生徒一人ひとりへの複雑なコース提案や、膨大な社内マニュアルからの情報検索をAIで効率化し、進路指導チューターの業務負担軽減と対応品質の向上を図っている 99。

社会人(資格・語学・IT)

- TAC、資格の大原: 公認会計士や税理士などの難関資格市場で高いブランド力を持つ。DXやリスキリングといった新たな市場ニーズに対応し、「DX経営アドバイザー」のような新資格の対策講座をいち早く開設するなど、既存の強みを活かしつつ事業領域を拡大している 101。

- レアジョブ: オンライン英会話のパイオニアであり、テクノロジーとデータを戦略の中核に据えている。AIを活用してスピーキングテストの採点を自動化し、低価格・短時間で提供することで、人間の評価者が介在する従来のテストを破壊しようとしている 103。また、レッスン中の音声データを解析し、個々の学習者に最適な学習プランを提案する仕組みの開発にも注力している 104。

- DMM WEBCAMP: DMM.comグループの総合力を背景に、特に「転職」という成果に強くコミットした戦略をとる。高額な受講料の裏付けとして「転職保証制度」を設け、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助事業者となることで、受講料の最大70%が還付されるコースを提供し、実質的な価格競争力を高めている 92。

プラットフォーマーと異業種参入組

- Udemy Japan, Schoo: Udemyは、個人が講師となってコンテンツを販売するC2Cプラットフォームモデルで、講座の多様性と低価格を実現している 106。Schooは、月額定額制(サブスクリプション)で生放送授業を含む多様なコンテンツを提供し、特に法人向け研修サービス「Schoo for Business」を主力事業として成長させている 107。

- 異業種参入組(人材企業、IT企業): パーソルのように、人材紹介事業とのシナジーを活かし、リスキリングから転職支援までを一気通貫で「無料」提供するモデルを構築し、既存の有料スクールにとって大きな脅威となっている 55。また、サイバーエージェントは、自社内で培った最先端のデジタル人材育成ノウハウを外部の法人向けに提供するリスキリング支援事業に参入しており、実践的なカリキュラムを強みとしている 110。

第10章:戦略的インプリケーションと推奨事項

今後5~10年で、スクール業界の勝者と敗者を分ける決定的な要因

これまでの分析を統合すると、未来のスクール業界における勝者と敗者を分かつ決定的な要因は、以下の4点に集約される。

- 成果(アウトカム)へのコミットメント: 従来の「授業時間」や「場所」の提供から脱却し、学習者の「スキル習得」「資格取得」「転職成功」「昇給」といった具体的な成果を保証し、それをビジネスモデルの根幹に据えることができるか。

- AIとデータの活用能力: AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく、個別最適化学習(アダプティブ・ラーニング)を実現し、教育サービスの品質そのものを向上させるためのコア技術として活用できるか。学習データを収集・分析し、サービス改善に繋げる組織的な能力を構築できるか。

- 人材と組織の変革力: AIにティーチングを委ね、人間の役割を学習者の伴走者である「コーチ」「メンター」へと転換させるという、価値提供の源泉のシフトに対応できるか。そのために必要な人材(コーチ、データアナリスト等)を獲得・育成し、彼らが活躍できる組織文化と評価制度を構築できるか。

- B2B・B2B2C市場への展開力: 個人の可処分所得が伸び悩む中、企業の旺盛な人材投資需要と政府のリスキリング支援という巨大な追い風を捉え、法人市場で確固たる地位を築けるか。

これらに成功した企業が「勝者」となり、従来の対面・集合授業の成功体験に固執し、ビジネスモデルと組織の変革が遅れた企業は、市場から淘汰される「敗者」となるだろう。

捉えるべき機会と備えるべき脅威

- 機会(Opportunity):

- リスキリング市場の爆発的成長: 政府の1兆円規模の投資と企業のDXニーズが重なり、社会人教育市場は今後、兆円規模への成長が見込まれる最大の事業機会である。

- AIによる教育の質の革命: AIを活用することで、これまで一部の富裕層しか享受できなかった「一人ひとりに最適化された教育」を、低コストで大規模に提供することが可能になる。これは、教育の品質と生産性を同時に飛躍させる千載一遇の機会である。

- 脅威(Threat):

- K-12市場の不可逆的な縮小: 少子化というマクロトレンドは不可避であり、この市場に依存し続けることは、沈みゆく船にとどまることに等しい。

- 異業種からの侵食: IT企業や人材企業が、それぞれの強み(技術力、顧客基盤、キャリア支援ノウハウ)を武器に、従来の教育業界の常識を破壊するビジネスモデルで市場シェアを奪いに来ている。

- 「スクール不要論」の台頭: AIによる自己学習が高度化することで、「教育サービスを仲介するスクール」という業態そのものの存在価値が問われるリスクが現実味を帯びている。

「両利きの経営」:既存事業の効率化と新規事業への転換

この複雑な環境を乗り切るためには、「両利きの経営(Ambidexterity)」の実践が不可欠である。すなわち、「既存事業の深化」と「新規事業の探索」を同時に、かつ異なる論理で推進する必要がある。

- 既存の対面事業(特にK-12)の深化: この事業は、安定的な収益を生み出す「キャッシュカウ」と位置づける。ここでは、M&Aによるシェア拡大で規模の経済を追求するとともに、AI採点システムの導入などによる徹底的な業務効率化とコスト削減に注力し、収益性を最大化することが目標となる。

- オンライン・AIを活用した新規事業(特に社会人リスキリング)の探索: この事業は、未来の成長を牽引する「成長エンジン」と位置づける。既存事業で創出したキャッシュをここに集中投下し、失敗を許容しながらアジャイルなサービス開発、EdTech企業の買収、異業種とのアライアンスを積極的に行い、早期の市場ポジション確立を目指す。

重要なのは、両事業を同じ組織、同じKPI、同じ文化で運営しようとしないことである。既存事業には「効率性」と「収益性」を、新規事業には「学習」と「成長速度」を、それぞれ異なる評価軸として設定し、組織的にも分離することが成功の鍵となる。

戦略的オプションの評価

取りうる主要な戦略的オプションを、メリット・デメリット、成功確率の観点から評価する。

| 戦略的オプション | 概要 | メリット | リスク・課題 | 成功確率 |

|---|---|---|---|---|

| 1. リスキリング市場での自社展開 | 既存の教育ノウハウを活かし、社会人向けリスキリング講座を自社で開発・提供。 | ・既存ブランドやノウハウの活用 ・高い利益率の可能性 | ・開発期間とコスト ・IT人材の獲得難 ・市場投入の遅れ | 中 |

| 2. EdTech企業のM&A | AIアダプティブ技術や優れたLMSを持つEdTechスタートアップを買収。 | ・開発期間の短縮(Time to Market) ・技術と専門人材の即時獲得 | ・高額な買収費用 ・PMI(買収後統合)の失敗リスク ・企業文化の衝突 | 中~高 |

| 3. 人材企業との戦略的提携 | 大手人材企業と提携し、共同で「リスキリング+転職支援」プログラムを提供。 | ・人材企業の顧客基盤へのアクセス ・キャリア支援ノウハウの補完 ・低リスクでの市場参入 | ・利益の分配 ・ブランドの主導権争い ・提携解消のリスク | 高 |

| 4. ISAモデルへの事業転換 | IT分野で成果報酬型(ISA)モデルを導入し、ビジネスモデルを根本から転換。 | ・強力な差別化とブランド構築 ・潜在顧客層の開拓 | ・高い財務リスク(資金繰り) ・卒業生の収入管理の複雑さ ・法規制への対応 | 低~中 |

| 5. K-12事業の維持・効率化 | 新規投資を抑制し、K-12事業の効率化に集中。創出したキャッシュを株主還元等に充当。 | ・短期的収益の安定 ・低リスク | ・長期的な成長機会の喪失 ・市場縮小によるジリ貧化 ・企業価値の低下 | 低 |

最終戦略提言とアクションプラン

最終提言:

これまでの分析に基づき、「K-12事業の最適化によるキャッシュ創出」と「社会人リスキリング事業への戦略的ピボット」を両輪で推進するハイブリッド戦略を最も説得力のある事業戦略として提言する。この戦略は、オプション2(M&A)とオプション3(戦略的提携)を組み合わせることで、スピードと確実性を最大化する。

実行に向けたアクションプラン概要:

- Phase 1:基盤構築とキャッシュ創出(1~2年目)

- K-12事業: AI採点システムやAIによる事務作業自動化ツールを導入し、運営コストを20%削減(KPI)。財務体質の悪化した小規模塾を対象としたM&Aを2~3件実行し、特定エリアでのシェアを拡大。

- リスキリング事業: 30名規模の独立した新規事業チーム(インストラクショナルデザイナー、データアナリスト、法人営業、アライアンス担当を含む)を組成。大手人材企業と戦略的提携を締結し、政府の助成金対象となるDX人材育成プログラムを共同で開発・リリースする。

- KPI: B2B契約企業数50社獲得。

- 必要リソース: M&A資金、新規事業チーム人件費・開発費。

- Phase 2:成長加速とモデル転換(3~4年目)

- リスキリング事業: AIアダプティブ技術またはコーチング支援プラットフォームに強みを持つEdTechスタートアップを買収し、技術的優位性を確立する。Phase 1で得た知見を基に、高付加価値な自社ブランドの法人研修プログラムを本格展開。ITエンジニア育成分野で、限定的にISAモデルを試験導入する。

- KPI: B2B事業売上高XX億円達成、ISAプログラムからの転職成功率80%以上。

- 必要リソース: M&A資金、ISA事業の運転資金。

- Phase 3:全社的トランスフォーメーション(5年目以降)

- リスキリング事業が全社売上の30%以上を占める状態を目指す(KPI)。K-12事業で培われた教育・コーチングのノウハウと、リスキリング事業で獲得したAI・データ活用技術を全社的に展開・統合し、データ駆動型のアウトカム・ブローカー企業への変革を完了させる。

第11章:付録

- 参考文献、引用データ、参考ウェブサイトのリスト

- 本レポートで使用した専門用語の解説

- EdTech(エドテック): Education(教育)とTechnology(技術)を組み合わせた造語。AI、IoT、VR/ARなどの最新技術を活用して教育を革新するビジネス、サービス、概念の総称。

- LMS(学習管理システム): Learning Management Systemの略。eラーニングの教材配信、学習者の進捗管理、成績評価などを統合的に行うシステム。

- K-12: 幼稚園(Kindergarten)から高校3年生(12th Grade)までの教育期間を指す。

- リスキリング: 新しい職業に就くため、または現在の職業で求められるスキルが大幅に変化したことに適応するために、必要なスキルを獲得すること。

- VRIO分析: 企業の経営資源が競争優位の源泉となるかを、価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Imitability)、組織(Organization)の4つの観点から評価するフレームワーク。

- アダプティブ・ラーニング: 学習者一人ひとりの理解度や進捗状況に合わせて、学習内容や難易度を動的に最適化する教育手法。AIの活用により高度化が進んでいる。

- ISA(所得分配契約): Income Share Agreementの略。受講者は初期費用を支払わず、卒業後に得られる収入の一部を一定期間、教育機関に支払う契約モデル。成果報酬型の一種。

引用文献

- 教育産業全体の市場規模、2024年は0.7%増…7分野で成長, https://reseed.resemom.jp/article/2025/10/16/11908.html

- 教育産業市場に関する調査を実施(2025年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press/press.php/003935

- 2025年版 教育産業白書 | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/market_reports/C67111400

- 教育産業市場、2021年度は2兆8,333億8千万円…5%増 | 教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」, https://reseed.resemom.jp/article/2021/10/15/2471.html

- 矢野経済研究所、2021年度の教育産業市場に関する調査結果を発表 – こどもとIT, https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/1446639.html

- 【矢野経済研究所プレスリリース】教育産業市場に関する調査を実施(2024年) 2023年度の教育 … – ドリームニュース, https://www.dreamnews.jp/press/0000306008/

- eラーニング市場に関する調査を実施(2025年) | ニュース …, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3795

- 注目市場レポート【教育】22年6月 | SMBCビジネスクラブ InfoLounge, https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/articles/1302

- リスキリング市場規模を数字で徹底解説|2030年までの予測と …, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/reskilling-market-size/

- 教育の市場規模を改めて確認する|Shunsuke Mori – note, https://note.com/edutainment/n/n70a8d25b95c8

- 「5年で1兆円」のリスキリング支援の背景と使い道・海外との比較 – スキルアップ研究所, https://reskill.gakken.jp/3245

- 2025年最新|LMSシステム 市場規模と成長予測を徹底分析 – 株式会社ユイコモンズ, https://www.uicommons.co.jp/topics/a347

- 社会人教育業 | 調査レポート | 株式会社CCイノベーション, https://www.ccinnovation.co.jp/report/20240710_syakaijinkyouiku/

- 教育訓練給付が拡充されます, https://sr-ogido.com/change_law/753/

- 令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html

- 学校のICT環境整備3か年計画(2025~2027年度), https://www.mext.go.jp/content/20250128-mxt_shuukyo01-000011648_01.pdf

- NEXT GIGAとは?第2のGIGAスクール構想を完全解説|OPTAGE for Business, https://optage.co.jp/business/contents/article/next-giga.html

- 国立社会保障・人口問題研究所R5推計:2070年の総人口は3割減少8700万人の見通し, https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/journal/article/p=2245

- 将来推計人口(令和5年推計)の概要 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001093650.pdf

- 可処分所得30年の推移|月収は15%減少、社会保険料は50%増加 |HRデータ解説, https://www.transtructure.com/hr-data-analysys/personnel_costs/p7403/

- 2012~2024 年の家計実質可処分所得の推計 – 大和総研, https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20250411_025029.pdf

- オンライン英会話の利用実態調査のアンケートを実施 – プロリア, https://prorea.jp/english/columns/online-user-survey/

- 【2025】人材開発支援助成金リスキリングを徹底解説!申請手順と必要書類も紹介 | キャド研, https://cad-kenkyujo.com/jinnzaikaihatsushiennjyoseikinn-reskilling/

- GIGAスクール構想など教育のデジタル化の 推進に向けた政府全体の取組について, https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/210701_01_doc01.pdf

- 【2025年度大学入試】最新動向と推薦入試(年内入試)のポイントは? – ベネッセ 教育情報サイト, https://benesse.jp/juken/202412/20241208-1.html

- 大学入試改革2025!新高3生が知るべき最新情報, https://5-days.jp/officialblog/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E6%94%B9%E9%9D%A92025%EF%BC%81%E6%96%B0%E9%AB%983%E7%94%9F%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1

- 可処分所得は増えにくい? ~過去最高を更新して上昇する負担率~ | 熊野 英生, https://www.dlri.co.jp/report/macro/316193.html

- 2024年度 教育研修費用の実態調査 – 産労総合研究所, https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/kyoiku/kyoikukenshu/pr2410.html

- 【企業研修Vol.10】研修費用の相場はどれくらい?内訳や助成金を活用する方法を解説, https://cuseful.co.jp/gp/cf/avarage-cost-of-a-training/

- 【2024年8月実施 ジョブ型雇用に関する調査】2022年と比べて – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000023631.html

- ジョブ型人事制度に関する企業実態調査 – パーソル総合研究所, https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/employment/

- ジョブ型に関する調査レポート|取り組み状況と導入に関する賛否の声, https://www.works-hi.co.jp/businesscolumn/jobtype_report

- リスキリング市場規模:企業の人事担当者が知っておくべき最新情報 – eラーニング活用の豆知識コラム, https://www.io-maga.com/2024/06/column20240621/

- 【導入事例も紹介】経済産業省が重要視する「リスキリング」とは? – キカガク, https://www.kikagaku.co.jp/blog/reskilling-ministry-of-economy-trade-and-industry

- 日本財団「18歳意識調査」 第33回テーマ:教育格差について, https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2021/20210107-52334.html

- 子どもの「体験格差」実態調査中間報告書を公表 ~全国2,097人の小学生保護者へのアンケートからみえた「体験の貧困」とは~ | 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000082214.html

- 18歳意識調査 「第33回 – 教育格差 –」詳細版 – 日本財団, https://www.nippon-foundation.or.jp/wp-content/uploads/2021/01/new_pr_20210107_5.pdf

- VR在中小學如何運用才會有效教學 – 教育大市集, https://market.cloud.edu.tw/exhibit2/2d0c8af807ef45ac17cafb2973d866ba8f38caa9

- VRを教育に活用!メリットから活用事例、導入ステップまでご紹介 | メタバース相談室, https://xrcloud.jp/blog/articles/business/6166/

- 【教育業界のAI活用事例10選】アダプティブラーニング、ChatGPT Education、大学・市区町村の取り組みまで導入効果を徹底解説 | 最新情報 | 株式会社ビットツーバイト, https://www.bit2byte.co.jp/blog/1426

- 個人情報保護ガイドライン – 日本教育学会, https://www.jera.jp/outline/privacy_g/

- 教育データの利活用に係る留意事項(第1版) 概要 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20230322-mxt_syoto01-195246_2.pdf

- 特定継続的役務提供Q&A – 特定商取引法ガイド – 消費者庁, https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html

- 学習塾経営者が知るべき法律:特定商取引法のポイント – 大倉行政書士事務所, https://okura-lawjimusho.com/tokusyou/gakusyuzyuku-keiei/

- 知らなかったでは済まない!景品表示法【優良誤認表示編】 – ジョブプロジェクト, https://job-project.com/blog/20220615

- 景品表示法の主な違反事例 及び 運用に係る主なガイドライン等について, https://www.cao.go.jp/consumer/history/03/kabusoshiki/kachoukin/doc/140320_shiryou4.pdf

- youtuber必見!「教育系」動画のメリットと注意点, https://mv-ma.jp/kyouiku/

- 世代別勉強系(教育)おすすめYouTuber 小学生・中学生・高校生・社会人 | @niftyIT小ネタ帳, https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008021953_1.htm

- 市場規模 5年間の推移予測学習塾・家庭教師業界の2030年AI予測レポート – xenoBrain, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/tutoring-school

- 2023年の学習塾倒産 過去20年間「最多」の45件 市場拡大も、多様なニーズで「競争激化」 | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ, https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198374_1527.html

- 【保存版】SNSマーケティングスクール業界カオスマップをWEBメディア「ReStudy」が公開(運営会社:株式会社Synergy Career), https://digital-shift.jp/flash_news/FN240722_1

- 2024年版「Webデザインスクール カオスマップ」を株式会社SAMURAIが公開 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000047683.html

- 2024年版「プログラミングスクール カオスマップ」を株式会社SAMURAIが公開, https://digital-shift.jp/flash_news/FN240405_2

- DMM WEBCAMP(ウェブキャンプ)の評判・口コミや受講料金【2025年10月最新】, https://exidea.co.jp/blog/study/it-skills/dmm-webcamp/

- 個人向けリスキリングサービス「PERSOL MIRAIZ」開始、スキル習得・キャリア相談・転職まで一気通貫で支援, https://www.persol-group.co.jp/news/20231002_12746/

- インターネットマーケティング人材の早期戦力化とスキル向上を図る、独自の人材育成プログラム「JIP(ジップ)」を構築 | NEWS | サイバーエージェント インターネット広告事業「CyberAgent AD.AGENCY」, https://www.cyberagent-adagency.com/news/212/

- 【保存版】SNSマーケティングスクール業界カオスマップをWEBメディア「ReStudy」が公開, https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/web-news/151515/

- 【保存版】SNSマーケティングスクール業界カオスマップをWEBメディア「ReStudy」が公開, https://techpicks.co/post-29518/

- 【2025年】Udemyの口コミ・評判は?人気講座やセール情報をご紹介 – ノマド家, https://nomadoya.ne.jp/udemy/

- 教育における生成AIの活用事例15選!学習成果UP、授業コスト削減など | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/education-generative-ai-cases/

- 9割以上が「学習の継続に失敗した経験あり」|大人の学び直しに関する実態調査 – Remolabo, https://remolabo.co.jp/magazine/8573/

- 教育機関向けIncome Share Agreement (ISA) 解説 ~学生と共に成功を分かち合う学費モデル~, https://yoli.co.jp/blog/isa_about

- チャレンジする人に平等な教育機会を提供する 教育への社会的投資エコノミクス構想, https://forbesjapan.com/articles/detail/46303

- 【保護者と生徒400名に聞く!塾選びのホンネ調査】「費用」「口コミ」を超えて塾選びで最も重視された項目とは? | 株式会社メディアエクシードのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000046265.html

- 「子どもの塾選びに労力は惜しまない」保護者は6割!参考になるのはリアルよりネットの口コミ?, https://terakoya.ameba.jp/a000002538/

- 社会人の大学等における学び直しの実態把握に関する調査研究, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/__icsFiles/afieldfile/2016/06/02/1371459_01.pdf

- 社会人における学び直しプログラム受講意欲の実態調査~受講経験と学習習慣に着目, https://ed-tech.shingakunet.com/research/2025/03/post.html

- DMM WEBCAMPの口コミ・評判は?実際に調査してよい点・気になる点を徹底解説! | マイベスト, https://my-best.com/products/196361

- 対面授業vsオンライン授業|鈴木秀樹 – note, https://note.com/ict_inclusive/n/na897a1d07cb9

- 総務省|令和3年版 情報通信白書|データで見る遠隔・オンライン教育の状況, https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd122230.html

- オンライン授業とは? やり方やメリット、導入する際の準備を解説 – SKYMENU Cloud, https://www.skymenu.net/media/article/1645/

- 自己進化するAI アダプティブAIの重要性と活用領域 – ミツイワ株式会社, https://www.mitsuiwa.co.jp/journal/column/adaptiveai/

- 5003【千葉】研修コンテンツ企画(インストラクショナルデザイン)~在宅勤務/フレックス~ / TDK株式会社 – マイナビスカウティング, https://scouting.mynavi.jp/job-detail/37313464/

- 採用情報 – サンライトヒューマンTDMC, https://www.slhtdmc.co.jp/recruit/

- グローバルアパレルカンパニーでのグローバル教育担当(インストラクショナルデザイナー)(大手日系事業会社)の求人・転職情報 – コトラ, https://www.kotora.jp/index.cfm?event=job.index&jid=131850

- 【2025年最新】塾講師の平均年収は?収入アップの方法も解説, https://nyutai.bpsinc.jp/column/2240/

- ITエンジニアの平均年収はいくら?給料アップを目指す方法や転職事例も解説 – doda, https://doda.jp/engineer/guide/it/003.html

- 教育現場のAI活用事例15選!メリットや現状・問題点もあわせて解説 – BizRobo!, https://rpa-technologies.com/insights/ai_education/

- 教育業界の参考になるAI活用事例20選!ビフォー・アフターで効果を解説 | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/education-ai-cases/

- ビル・ゲイツが鳴らす警鐘:AIは10年で教師と医師を「代替」するのか?未来社会の光と影, https://chatgpt-enterprise.jp/blog/ai-medical/

- 共同論文「生成AIを活用した作問システムとその有用性」を発表 教員の作問負担の軽減と学習効果の向上を検証 | GMOインターネットグループ株式会社, https://group.gmo/news/article/9524/

- AIチャットボットとは?仕組みや活用事例についてわかりやすく解説 – データミックス, https://datamix.co.jp/media/datascience/what-is-ai-chatbot/

- 生徒の感情分析 × 生成AIによる学習アシスタント – WEEL, https://weel.co.jp/media/cases/ai-coach-learning/

- 様々なタスクにおける人の集中度を定量的に推定可能な汎用AIモデルを開発 : 富士通, https://pr.fujitsu.com/jp/news/2021/03/1-1.html

- 次世代におけるコーチングの役割 コーチング心理学の視点から, https://www.coaching-psych.com/info/next-generation-coaching/

- AI時代でも価値が残るものは?AIには生成できない領域と生き残る産業の未来図, https://nuco.co.jp/blog/article/JQh4pbKn

- 教育業界×生成AI活用で業務効率化!リソース不足解消の方法を解説 – 株式会社アドカル, https://www.adcal-inc.com/column/edication-genai/

- AIチャットボットの特徴や活用事例・成功事例をわかりやすく解説 – KDDI Business, https://biz.kddi.com/content/column/smartwork/what-is-chatbot/

- AIがあればもう勉強しなくて良いの?|丹野 – note, https://note.com/servitizing_ex/n/n9b837469c750

- AI時代に大学に進学する必要なんてない? | 幸田オンライン家庭教師のブログ, https://manalink.jp/teacher/12797/blog/2999

- DMM.comの買収戦略は?過去に買収した企業を紹介! – M&A DX, https://subaru-inc.co.jp/manda_souzoku_daigaku/manda_gakubu/dmm-com/

- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業について – DMM WEBCAMP, https://web-camp.io/reskilling/

- Fund | ベネッセのDX戦略, https://www.benesse.co.jp/digital/fund/

- 「Benesse Digital Innovation Fund」が出資 AI技術を用いたWEB広告支援事業を行うガラパゴス社と資本業務提携 | 株式会社ベネッセコーポレーションのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001202.000000120.html

- 誰もがどんな環境でも学べる『スタディサプリ』に。元教員に聞く新機能開発の裏側, https://www.recruit.co.jp/blog/service/20250227_5400.html

- スタディサプリ小中高における AI 活用の現在, https://blog.studysapuri.jp/entry/2024/06/24/k12-ai-productivity

- Y-SAPIX|東大・京大・医学部・難関大学の現役合格を目指す|双方向オンライン授業, https://www.y-sapix.com/

- 新規事業戦略|日本入試センター 新卒採用サイト, https://www.campus-recruit.sapix.com/company/new-business.html

- 学校法人河合塾 | 生成AIパッケージ | 導入事例 | 教育 | 法人向け | ソフトバンク, https://www.softbank.jp/biz/customer-success-stories/202509/kawaijuku/

- 生成AIを「普段使い」にすることで深まる学び | インタビュー | Kei-Net Plus(教育関係者の方), https://www.keinet.ne.jp/teacher/report/interview/24/241216.html

- 試験概要|DX経営アドバイザー – 資格の学校TAC, https://www.tac-school.co.jp/kouza_dx/summary.html

- TACがDX経営アドバイザー資格の検定試験対策講座を新規開講、中小企業のDX推進支援人材育成に貢献 – xexeq.jp, https://xexeq.jp/blogs/media/topics5242

- 500円でAIが英会話力を自動採点、25歳のデータサイエンティストが語る開発最前線 | Business Insider Japan, https://www.businessinsider.jp/article/218852/

- 「英会話はデータ戦略で変わる」レアジョブがデータサイエンティスト採用を拡大する理由, https://www.businessinsider.jp/article/179154/

- Webデザインスクールおすすめ9選を比較!選び方も詳しく解説【2024年7月最新】 – エイチーム, https://www.a-tm.co.jp/top/other/best-programming-school/web-designer-school/

- ビジネス戦略のトップコース – 更新日: [202510月] – Udemy, https://www.udemy.com/ja/topic/business-strategy/

- 「学びの選択肢を広げる」Schooが目指す社会人教育の未来とは | ZUU online, https://zuuonline.com/archives/296516

- 「社会人教育×地域創生」上場したSchooの新たな成長戦略とは-2025年CEOインタビュー, https://note.schoo.jp/n/nd896aa33b304

- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業とはなんですか? – PERSOL MIRAIZ, https://help.miraiz-persol.jp/hc/ja/articles/22964334761497-%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81%9F%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B

- サイバーエージェント、全社的なAI人材育成プログラム「生成AI徹底理解リスキリング」開始, https://aismiley.co.jp/ai_news/cyberagent-reskilling-program-ai-llm/

- CAリスキリングパートナーズ、営業人材の育成を支援する「提案力育成講座」の提供を開始, https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=29365